鏈霉菌JD211發酵條件優化

黃國強 李紅 吳姚平 李慶蒙 韓順 魏賽金

摘要:以戊二酰亞胺類抗生素菌株鏈霉菌(Streptomyces)JD211為研究對象,研究其發酵培養基和發酵條件,得出最佳培養基組成是甘油30 g/L、酵母膏10 g/L、硫酸銨5 g/L、NaCl 5 g/L、CaCO3 3.5 g/L。優化后的發酵條件為裝液量50 mL/250 mL,初始pH 7.0,接種量7.5%,培養溫度30 ℃,培養時間為144 h。培養基優化后菌絲體干重較優化前提高了166.61%,抑菌圈提高了30.77%。

關鍵詞:鏈霉菌(Streptomyces)JD211;發酵培養基;發酵條件;優化

中圖分類號:S476+.11 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2015)10-2470-03

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2015.10.044

鏈霉菌(Streptomyces)JD211菌株是江西農業大學生物科學與工程學院從江西廬山珙桐樹中分離篩選得到。研究發現,該菌株的粗提代謝物對水稻紋枯病菌、西瓜枯萎病菌等多種植物病原真菌具有顯著的抑制效果[1]。其次生代謝物主要為戊二酰亞胺類抗生素,具有研發成新型友好生物農藥的潛力和價值。本研究對鏈霉菌JD211培養基和培養條件進行初步研究,以此了解該菌適宜的發酵環境,提高抑菌活性物質的產量。

1 材料與方法

1.1 材料

鏈霉菌JD211、意大利青霉由江西農業大學生物工程實訓基地提供。

蔗糖馬鈴薯培養基(PDA):蔗糖20 g,去皮馬鈴薯200 g,瓊脂20.0 g,去離子水1 000 mL,pH 7.0。

種子培養基:葡萄糖10.0 g,甘油20.0 g,酵母膏10.0 g,碳酸鈣5.0 g,硫酸銨5.0 g,去離子水1 000 mL,pH 7.0~7.2。

PDB培養基:去皮土豆200 g,蔗糖20 g,去離子水1 000 mL,pH自然。

高氏一號培養基:可溶性淀粉 20 g,KNO3 1 g,NaCl 0.5 g,K2HPO4 0.5 g,MgSO4 0.5 g,FeSO4 0.01 g,去離子水1 000 mL,pH 7.2~7.4。

LB培養基[2]:蛋白胨10 g,酵母膏5 g,NaCl 10 g,去離子水1 000 mL,pH 7.0。

察氏培養基:蔗糖30 g,NaNO3 2 g,K2HPO4 1 g,KCl 0.5 g,MgSO4 0.5 g,FeSO4 0.01 g,去離子水1 000 mL,pH 7.2~7.4。

葡萄糖-天門冬酰胺液體培養基:葡萄糖10.0 g,天門冬酰胺0.5 g,MgSO4·7H2O 0.5 g,K2HPO4 0.5 g,FeSO4·7H2O 0.01 g,去離子水1 000 mL,pH 7.2~7.4。

Bennett′s培養基:葡萄糖10.0 g,N-Z酪蛋白素2 g,牛肉膏1 g,酵母粉1 g,去離子水1 000 mL,pH 7.2~7.4。

黃豆餅粉培養基:玉米淀粉20 g,玉米粉20 g,蔗糖20 g,黃豆餅粉15 g,KNO3 5 g,蛋白胨5 g,KH2PO4 0.3 g,NaCl 3 g,CaCO3 5 g,豆油10 mL,去離子水1 000 mL,pH 8.0。

甘油培養基:甘油30 g,牛肉膏10 g,蛋白胨5 g,NaCl 5 g,CaCO3 3.5 g,去離子水1 000 mL,pH 7.0。

1.2 方法

1.2.1 種子液制備 將菌株JD211接種于PDA培養基上,于30 ℃恒溫培養7 d后,將孢子洗下,調整孢子濃度為1×108 CFU/mL,即為種子液。

1.2.2 初始發酵培養基的篩選 分別選取PDB培養基、高氏一號培養基、LB培養基、察氏培養基、葡萄糖-天門冬酰胺培養基、Bennetts培養基、黃豆餅粉培養基、甘油培養基作為發酵培養基。確定鏈霉菌JD211發酵的初始培養基。初始發酵培養條件為:50 mL/250 mL的裝液量,10%接種量,30 ℃160 r/min培養7 d。每個處理重復3次。

1.2.3 碳源篩選 分別以葡萄糖、蔗糖、可溶性淀粉、麥芽糖、乳糖、甘油替換初始培養基中的碳源,以不接鏈霉菌JD211但含有不同碳源的培養液為對照。接種量10%,30 ℃,180 r/min培養7 d,每個處理重復3次。

1.2.4 氮源篩選 分別以硫酸銨、硝酸鉀、牛肉膏、蛋白胨、酵母膏、尿素替換初始培養基中的氮源,以不接鏈霉菌JD211但含有不同氮源的培養液為對照,發酵條件同碳源篩選。

1.2.5 培養條件的篩選 設置不同時間(12、24、36、48、60、72、84、96、108、120、132、144、156、168、180、192 h)、不同溫度(22、26、30、34、38 ℃)、不同裝液量(30、40、50、60、70 mL)、不同接種量(2.5%、5.0%、7.5%、10.0%、12.5%)等條件下培養后,測定發酵液菌體干重和抑菌活性。每個處理重復3次。

1.2.6 優化結果的驗證 對優化后的培養基和培養條件與初始培養基和培養條件相比較,對試驗結果進行驗證。

1.2.7 菌體干重和抑菌活性的測定 將每種發酵液4 000 r/min離心15 min,采用菌絲干重法測定菌體的生長量。發酵上清液用0.45 μm濾膜過濾除菌。除菌后,以意大利青霉為敏感指示菌,采用濾紙法[3]測定發酵液的抑菌圈,以抑菌圈直徑的大小表示發酵液的抑菌活性。

2 結果與分析

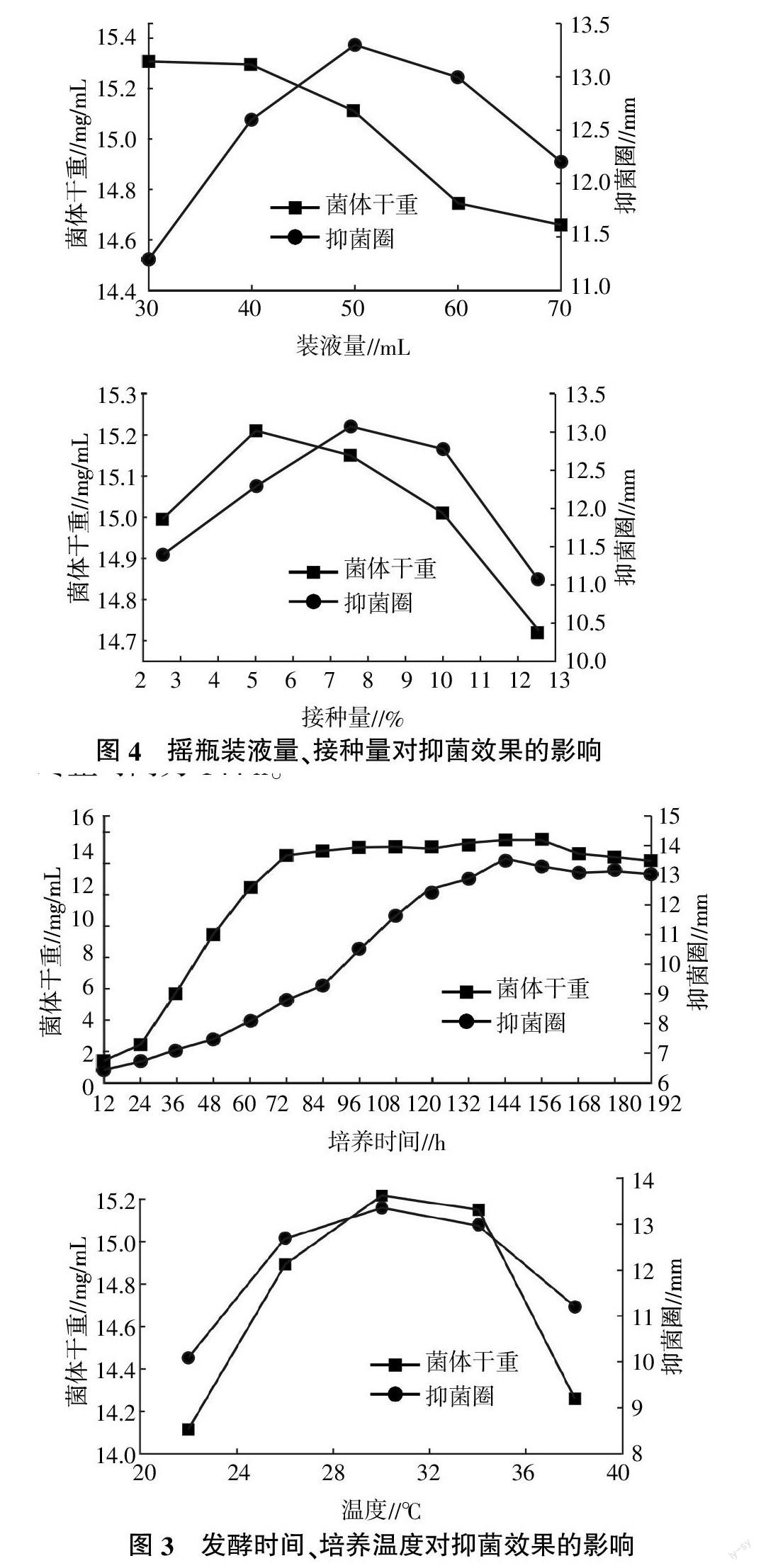

2.1 初始發酵培養基篩選結果

不同培養基的鏈霉菌JD211發酵液的菌絲體干重和抑菌活性見圖1。由圖1可知,鏈霉菌JD211在甘油培養基中發酵時對意大利青霉的抑菌活性最大,抑菌圈直徑為10.4 mm,菌體干重為5.96 mg/mL。綜合菌絲體干重和抑菌圈大小,選取甘油培養基作為初始培養基進行下一步優化。

2.2 碳源、氮源篩選結果

碳源、氮源篩選結果見圖2。由圖2可知,供試的6種碳源中,以甘油作為碳源時,JD211菌株的菌體干重和抑菌圈均最大,分別為5.67 mg/mL、10.5 mm。蔗糖和可溶性淀粉的抑菌圈大小相同,都為10.3 mm,麥芽糖的抑菌圈最小,只有9.5 mm。因此,確定甘油為JD211菌株發酵的碳源。分別用不同的氮源替代甘油培養基中的氮源發酵時,酵母膏是最有利于菌株JD211生長的氮源,菌體干重為13.23 mg/mL,但硫酸銨作為氮源時,發酵液抑菌活性最高,抑菌圈直徑為11.7 mm。為了進一步提高菌株的抑菌活性,選取硫酸銨和酵母膏同時作為氮源。

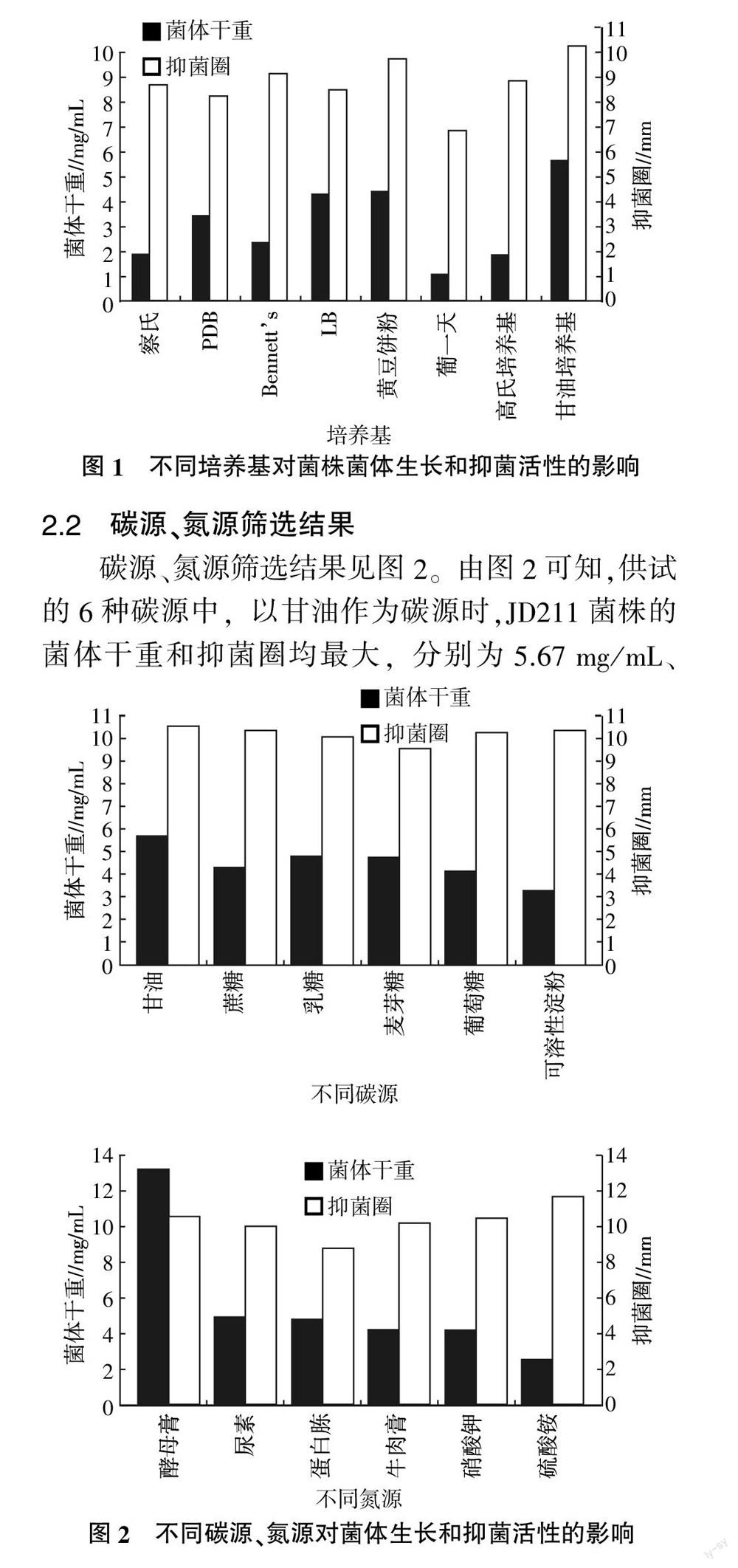

2.3 發酵時間和溫度的確定

發酵時間、培養溫度對抑菌效果的影響見圖3。由圖3可知,抑菌活性在144 h抑菌活性達到最大值,抑菌圈直徑為13.5 mm。菌體干重在30 ℃時達到最大值,抑菌活性最高,抑菌圈直徑為13.4 mm,這跟菌體生長存在一定的關系。綜合菌體干重和抑菌活性,在后續發酵中選取培養溫度為30 ℃,發酵終止時間為144 h。

2.4 裝液量和接種量的確定

搖瓶裝液量、接種量對抑菌效果的影響見圖4。由圖4可知,菌絲體干重隨裝液量的增加逐漸下降,從40 mL到60 mL時下降最為明顯。裝液量為30 mL時抑菌活性最差,裝液量為30 mL至50 mL時,抑菌活性逐漸升高。抑菌活性在50 mL到70 mL時逐漸下降,說明當裝液量過多時,溶氧減少,不利于菌株JD211的次級代謝活動。因此,選取裝液量為50 mL/250 mL。隨著接種量的增加,菌絲體干重呈現出先上升后下降的趨勢,在接種量為5%時菌絲體干重最大。之后隨著接種量的增大,菌絲體干重反而減少。抑菌活性也是隨著接種量的增加,呈現先上升后下降的趨勢。接種量為7.5%時抑菌活性最大,抑菌圈直徑為13.1 mm,說明在接種量為7.5%時能獲得較好的活性產物,因此,選取接種量為7.5%。

2.5 驗證試驗結果

取確定碳源為30 g/L甘油、氮源為10g/L、酵母膏5 g/L硫酸銨的最適培養基,裝液量為50 mL/250 mL,初始pH 7.0,接種量為7.5%,在30 ℃,160 r/m條件下發酵培養144 h。以初始培養基為對照分別測定優化前和優化后的菌體干重和抑菌活性。結果表明,進行培養基和培養條件優化后,菌絲體干重和抑菌活性均有了顯著提高。其中菌絲體干重提高了166.61%,抑菌圈大小提高了30.77%。

3 小結與討論

本研究通過培養基種類篩選、碳氮源篩選,確定了JD211菌株的培養基和培養條件。優化后發酵培養基的組成為甘油30 g/L、酵母膏10 g/L、硫氨酸5 g/L、NaCl 5 g/L、CaCO3 3.5 g/L。優化后的發酵條件為:裝液量50 mL/250 mL,初始pH 7.0,接種量7.5%,培養溫度30 ℃,培養時間為144 h。培養基優化后菌絲體干重較優化前提高了166.61%,抑菌圈大小提高了30.77%。

微生物的發酵受外部環境條件的影響較大,不同的環境條件往往使得微生物具有不同的生長狀態和不同的代謝途徑,從而產生出不同的代謝產物[4]。通過對抗生素發酵培養基和培養條件的優化,充分發揮菌種的生產潛力,從而進一步提高發酵單位[5]。本研究初步得到了適合菌株JD211生長和活性物質產生的培養基和培養條件。但是,這并不一定是最佳的培養基和培養條件。因此,菌株JD211的產活性物質合成能力還有待于進一步提高。

參考文獻:

[1] 李慶蒙,王世強,李昆太,等.拮抗放線菌JD211的抑菌活性及其鑒定[J].生物災害科學,2013,36(4):394-398.

[2] 張 薇.煙草青枯菌拮抗放線菌的篩選、鑒定及發酵條件研究[D].山東泰安:山東農業大學,2009.

[3] 張 佳,王 瑩,張 峰,等.濾紙片法測定黃花蒿提取物對霉菌的抑制活性[J].湖北農業科學,2009,48(5):1153-1154.

[4] 劉琴英,蔣冬花,齊育平,等.淡色生赤殼菌(Bionectria ochroleuca)Bo-1菌株產生抗菌物質的發酵條件優化[J].生物技術通報,2014(1):166-170.

[5] 駱健美.納他霉素高產菌株選育、發酵條件優化、發酵動力學及溶解度的研究[D].杭州:浙江大學,2005.