穗部畸形水稻植株和土壤中礦質元素及砷含量的分布

熊雙蓮+張宇飛+閆加力+李懋+孫剛+李海蘭+涂書新

摘要:湖北江漢平原旱改水稻田常常發生水稻(Oryza sativa L.)穗部畸形病。2013年調查分析了旱改水稻田中兩個水稻品種(豐兩優香1號和糯優1號)穗部畸形和正常植株不同部位及其根際土壤中礦質營養元素和砷的含量。結果表明,發病水稻根際土壤pH及土壤有機質均略低于正常水稻根際。兩個水稻品種穗部畸形植株中N、P、Mn和As含量與正常植株相比差異不顯著。糯優1號水稻發病植株莖和葉中K、Mg和Cu的含量顯著低于正常植株(P<0.05),但豐兩優香1號發病植株僅根中Ca的含量顯著降低、及顯著提高了莖中Cu的含量(P<0.05)。本次調查說明,江漢平原水稻穗部畸形病的發生可能與植株礦質元素含量缺乏或過量無關。

關鍵詞:水稻(Oryza sativa L.); 穗部畸形病;旱改水;礦質元素;砷

中圖分類號:S511 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2015)10-2335-04

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2015.10.008

近年來,湖北江漢平原旱改水的農田相繼出現水稻(Oryza sativa L.)抽穗后穎殼畸形、不揚花結實的現象[1],主要癥狀表現為病株營養生長較生殖生長強,葉片和莖稈的顏色濃綠,在相鄰的正常植株成熟時,感病稻叢的顏色和株型仍是青色和直立;穗部畸形,其中發病輕的稻穗能正常抽出,部分或全部穎花內外穎扭曲,無法閉合,穎尖向內形成鷹嘴樣彎勾,結實率極低。發病重的稻穗不能抽出,僅露出穗尖,剝開葉鞘可見穗軸和枝梗扭曲,在稀少的一次枝梗上僅有少量嚴重退化的穎花痕跡或基本無穎花。類似的癥狀在湖南和安徽等省也有報道[2-4]。我國有的地方將此病定為青立病或旱青立病。水稻穗畸形病在美國、南美洲、日本、澳大利亞等國家也曾有發生[5,6]。國外將此病稱為直穗病(Straighthead),由于成熟時空癟的谷粒重量輕使水稻花序保持直立而得名[7]。

目前關于導致水稻穗部畸形的直接原因尚不清楚。有研究表明,長期淹水、土壤低pH和游離鐵、土壤中高含量的有機物將提高直穗病發病率。也有研究認為土壤中砷的殘留可能是引起水稻直穗病的主要原因[8-10]。還有研究推測水稻穗部畸形可能與缺素[11]或營養元素失調[12]有關,但關于穗部畸形水稻體內礦質元素含量變化僅有少量報道[5,7],并且研究結果不一致。

2013年,對湖北江漢平原發生穗部畸形的兩塊農田中的水稻進行調查取樣,分析測定了發病水稻和非發病水稻根際土壤和植株中營養元素及砷的含量,探討自然條件下水稻穗部畸形病發生與礦質元素的關系,以期為尋找穗部畸形病發生原因提供參考。

1 材料與方法

1.1 田間調查

2013年8月14日分別對湖北荊州和沙市發生穗部畸形病的兩塊水稻田進行調查取樣。兩塊發病田的主要情況如下:①荊州區八嶺山鎮石馬村六組水稻田(田塊1)。稻田面積約800 m2,栽種水稻品種為糯優1號(雜交糯稻),4月20日播種,5月20日插秧。調查取樣時水稻正處于乳熟期,正常水稻稻穗已低頭,而發病水稻稻穗直立,水稻減產預計達80%。2012年及以前該田為旱作農田,夏季主要種植玉米、黃瓜、豇豆等作物,冬季種植油菜。②沙市區觀音垱鎮宜陽村8組水稻田(田塊2)。稻田面積約1 000 m2,栽種水稻品種為豐兩優香1號。調查取樣時水稻處于乳熟期,正常水稻稻穗已低頭,而發病水稻稻穗直立,水稻減產估計達50%。2012年及以前為旱作農田,主要種植棉花、甜瓜及西瓜等作物。

1.2 樣品采集

分別于上述兩發病田中隨機取乳熟期正常水稻和發病水稻植株各5株,同時取其根際土壤。水稻植株依次用自來水、去離子水沖洗干凈,然后將植株分為根、莖、葉、穗等部位,裝入紙袋中,105 ℃殺青15 min,然后在60 ℃條件下烘48 h,用粉碎機粉碎,裝入聚乙烯封口袋中,用于測定砷及礦質營養元素含量。根際土壤經風干、研磨后分別測定土壤pH、有機質、堿解氮、速效磷、速效鉀、全銅、全鋅、全鎘和全砷的含量。

1.3 分析測定方法

粉碎后的植物樣采用H2SO4-H2O2酸法消解,用火焰分光光度計測定鉀含量,用凱氏定氮法測定氮含量,用鉬銻抗分光光度法測定磷含量;采用王水-HClO4酸法消解,用火焰原子吸收分光光度計(Varian AA 240FS-VGA77)測定鈣、鎂、鎘、銅、鐵、錳和鋅的含量,用原子熒光分光光度計(AFS-8220,北京吉天儀器有限公司)測定砷的含量。

土壤樣品測定方法:pH測定采用pH計法(水/土比為2.5∶1.0,V∶m);有機質采用重鉻酸鉀外加熱法測定;堿解氮采用堿解礦散法測定;速效磷采用0.5 mol/L NaHCO3浸提-鉬銻抗比色法測定;速效鉀采用NH4OAC浸提-火焰光度法測定;全銅、全鋅、全砷、全鎘測定采用王水-高氯酸消煮,原子吸收分光光度法測定銅、鋅和鎘的含量,原子熒光光度法測定砷含量。

1.4 數據統計分析

應用SAS V8系統進行單因素方差分析,利用Excel進行數據的統計和作圖。

2 結果與分析

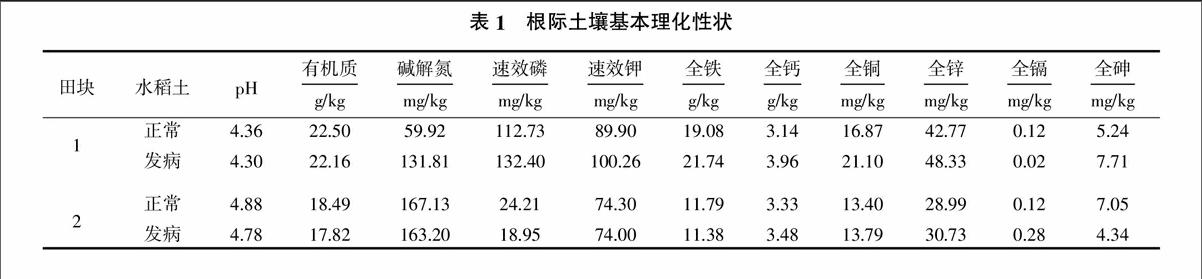

2.1 水稻根際土壤基本理化性狀

兩個田塊中發病水稻根際土壤pH和有機質均略低于正常水稻根際土(表1)。這與Belefant等[5]研究發現水稻直穗病土壤pH低于正常水稻土壤結果一致。有機質過高被認為是誘發水稻直穗病的因素之一,但在本研究中發病土壤有機質含量并未高于正常水稻。根際土壤中重金屬銅、鋅、鎘和砷的含量(表1)均未超過土壤環境質量標準(GB15618-1995)二級標準的值(50 、200 、0.30 及20 mg/kg),說明土壤未受到以上幾種重金屬的污染。田塊1中發病水稻根際土速效氮的含量顯著高于正常水稻土;但田塊2中發病水稻根際土和正常水稻根際土中速效氮的含量差異不大,其比值接近于1(表1)。田塊1中發病水稻土速效磷、速效鉀和速效鐵的含量均高于正常水稻土,但田塊2中趨勢則與此相反,發病水稻根際土中速效磷、速效鉀和速效鐵的含量低于正常水稻根際土或與正常水稻根際土相近。endprint

2.2 植株不同部位元素含量

兩個水稻品種發病植株和正常植株同一部位氮(圖1A)、磷(圖1B)、和錳(圖1F)的含量差異均不顯著(P>0.05)。有報道表明施氮可以預防和緩解水稻直穗病的發生,本次調查雖然糯優1號水稻發病植株根、莖和葉中的氮含量均低于正常植株,但差異未達到顯著水平(P>0.05),本試驗中,豐兩優香1號發病植株中氮含量與正常植株氮含量比值大于1或接近1,因此本研究中水稻直穗病的發生與氮缺乏無關。

糯優1號水稻發病植株鉀(圖1C)、鈣(圖1D)、鎂(圖1E)、銅(圖1G)和鐵(圖1I)含量與正常水稻植株相比差異顯著。糯優1號發病水稻莖和葉中鉀的含量顯著降低(P<0.05),分別為正常水稻的62.7%和92.8%(圖1C);糯優1號發病水稻植株莖中鈣含量顯著低于正常水稻(P<0.05),而穗中鈣的含量則顯著高于正常水稻(P<0.05)(圖1D);糯優1號發病水稻植株莖和葉中鎂和銅的含量顯著降低(P<0.05)(圖1E和圖1G),其中鎂的含量分別較正常水稻降低了60.6%和77.1%,銅的含量分別較正常水稻降低了63.8%和80.4%。與糯優1號不同,豐兩優香1號發病植株鉀、鈣、鎂、銅和鐵含量與正常水稻植株相比,僅顯著降低了根中鈣的含量以及顯著提高了莖中銅的含量(P<0.05),其他差異均不顯著(P>0.05)(圖1)。

除了莖以外,兩個水稻品種發病植株根、葉和穗中砷的含量均高于正常植株,但兩者差異均未達到顯著水平(圖1J),由此說明本次調查兩個水稻品種直穗病的發生與砷的過量無關。

3 小結與討論

在已有的研究和大田調查中發現直穗病引起的水稻生理失調與許多土壤和作物栽培措施等因素有關,但水稻直穗病發生的真正原因及導致水稻減產的機理尚不清楚。與正常水稻植株相比,本研究中兩個水稻品種發病植株根、莖、葉和穗中元素含量變化規律不一致(圖1),因此水稻直穗病的發生可能與水稻體內元素含量變化無關。

趙子津等[12]報道在日本發生直穗病的土壤通常是酸性土且缺乏鈣、鎂、鐵和錳。Belefant等[5]報道直穗病土壤較正常土壤具有更低的pH及鋅、銅、鈣和鎂。調查結果表明,兩塊稻田土壤均為酸性,發生直穗病水稻根際土壤pH較正常水稻根際土壤低,且鈣、銅和鋅的含量均略低于正常水稻根際土。根際土壤中砷的含量范圍為4.3~7.8 mg/kg,與Belefant等[5]報道的發生直穗病土壤中砷的含量(4.5 mg/kg)相當,遠遠低于Yan等[13]報道的用甲基砷酸鈉(MSMA)誘導水稻直穗病土壤中砷的含量(16.0~19.5 mg/kg)以及我國土壤環境質量標準(GB15618-1995)二級標準值(20 mg/kg)。此外對于豐兩優香1號,發病水稻根際砷的含量尚低于正常水稻根際,因此本調查中土壤砷含量不應是誘發水稻直穗病的因子。有研究表明高含量有機質的土壤更容易誘發直穗病[14],然而本研究中發病植株根際土壤有機質含量均略低于正常水稻根際土。

Karis等[15]認為直穗病與銅缺乏有關。Marschner[16]將直穗病癥狀與小麥銅缺乏聯系起來。然而本研究中,糯優1號發病植株根、莖和葉中銅的含量低于正常植株,而豐兩優香1號發病植株和正常植株體內銅的含量差異不顯著。此外兩個水稻品種發病植株穗中銅含量反而高于正常水稻穗,為正常穗銅含量的1.09~1.11倍。這與張宇飛等[1]調查發現穗部畸形水稻穗中銅含量為正常水稻銅含量的近2倍類似。

趙子津等[12]研究表明直穗病水稻與正常水稻相比,具有更高的鈣和硫含量,但鐵、錳、鉀和磷的含量較少。Belefant等[5]報道自然條件下產生的直穗病水稻與正常水稻相比,莖中具有更低的硫、鉀、鎂、鈉、鋅、鐵和銅,但葉中僅有較低的鈉和鎂;鎂含量可能與水稻直穗病發生相關。Yan等[13]利用MSMA誘導水稻直穗病的研究發現,水稻直穗病與劍葉中鈣、錳和硫含量降低直接相關。本研究中糯優1號發病植株莖和葉中鉀、鎂和銅的含量以及莖中鈣的含量均顯著低于正常水稻;但豐兩優香1號發病植株中未見以上趨勢,其莖和葉中鉀、鎂和鈣的含量與正常水稻差異不顯著,莖中銅的含量反而高于正常植株。

張宇飛等[1]發現穗部畸形水稻穗中砷的含量為正常穗的10倍以上。Yan等[13]研究表明直穗病水稻葉和穗中砷的含量均高于正常水稻葉和穗。本研究中發病水稻葉和穗中砷的含量均高于正常水稻,但差異未達到顯著水平(P>0.05)。

綜上所述,關于水稻直穗病發生與礦質元素關系尚無定論。本次調查水稻直穗病的發生可能與植株礦質元素含量缺乏或過量無關。水稻直穗病的發生可能是土壤、環境(如高溫)及水稻品種綜合作用的結果。有關水稻直穗病發生的真正原因值得進一步研究。

參考文獻:

[1] 張宇飛,馮翰林,趙保平,等.江漢平原水稻穗部畸形病的發生原因探析[J].湖北農業科學,2010,49(6):1356-1358,1372.

[2] 程增之,唐世林,王建梅,等.水稻的穎殼為何象鳥嘴[J].現代農業科技,2005(4):32.

[3] 涂永志,張 勤.來安縣水稻揚花期穎殼畸變不實成因及預防措施[J].現代農業科技,2006(22):44-45.

[4] 伍先鋒,徐干文,任可愛.水稻青立病發生情況調查及其防控研究[J].作物研究,2009,23(3):208-209.

[5] BELEFANT M H,BEATY T.Distribution of arsenic and other minerals in rice plant affected by natural straighthead[J]. Agronomy Journal,2007,99:1675-1681.

[6] DUNN B W,BATTEN G D,DUNN T S,et al.Nitrogen fertilizer alleviates the disorder straighthead in Australian rice[J].Aus J Exp Agric,2006,46:1077-1083.endprint

[7] YAN W,DILDAY R H,TAI T H,et al.Differential response of rice germplasm to straighthead induced by arsenic[J].Crop Science,2005,45:1223-1228.

[8] RAHMAN M A,HASEGAWA H,RAHMAN M M,et al. Straighthead disease of rice(Oryza sativa L.) induced by arsenic toxicity[J]. Environmental and Experimental Botany, 2008,62::5-59.

[9] WELLS B,GILMOUR J.Sterility in rice cultivars as influenced by MSMA rate and water management[J]. Agronomy Journal, 1977,69:451-454.

[10] GILMOUR J,WELLS B. Residual effects of MSMA on sterility in rice cultivals[J].Agronomy Journal,1980(72):1066-1067.

[11] 黃自安,劉小林,倪春耕,等.滁州地區水稻旱青立病的發生與防治[J].安徽農業科學,2010,38(15):7899-7901.

[12] 趙子津,朱友芳.稻穗畸形原因調查及補救措施[J].安徽農學通報,2007,13(20):77-78.

[13] YAN W,AGRAMA H A,SLATON N A,et al.Soil and plant minerals associated with rice straighthead disorder induced by arsenic[J].Agronomy Journal,2008,100(6):1655-1660.

[14] DUNN B W,DUNN T S.Influence of soil type on severity of straighthead in rice[J]. Communications in soil science and plant analysis,2012,43(12):1705-1719.

[15] KARIM A Q M B,VLAMIS J. Micronutrient deficiency symptoms of rice grown in nutrient culture solutions[J]. Plant Soil,1962,16:347-360.

[16] MARSCHNER H.Mineral Nutrition of Higher Plants[M]. London:Academic Press,1995.endprint