安徽省城鎮(zhèn)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究

□文/荀守奎 葛 玲

(安徽理工大學(xué) 安徽·淮南)

一、導(dǎo)論

(一)研究背景。當(dāng)前安徽省的城鎮(zhèn)化建設(shè)處于高速發(fā)展區(qū)間,城鎮(zhèn)化進(jìn)程的深入暴露出了越來越的問題,產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題首當(dāng)其沖。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡、空間布局不合理、產(chǎn)業(yè)支撐力不足,產(chǎn)業(yè)鏈薄弱等一系列問題制約著安徽省的城鎮(zhèn)化建設(shè)。在中部崛起的政策支持下,安徽省要牢牢把握發(fā)展機(jī)遇,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),探尋自己的城鎮(zhèn)化道路。

(二)研究意義。城鎮(zhèn)化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)發(fā)展二者相輔相成,產(chǎn)業(yè)的升級(jí)優(yōu)化推動(dòng)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快,城鎮(zhèn)化又反作用于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的加快調(diào)整。安徽省處于我國中部,是經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的農(nóng)業(yè)大省,同時(shí)工業(yè)資源分配又不均衡。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,不僅能緩解“三農(nóng)”問題,帶動(dòng)就業(yè),在提高環(huán)境質(zhì)量、提升可持續(xù)發(fā)展能力方面也發(fā)揮重要作用。

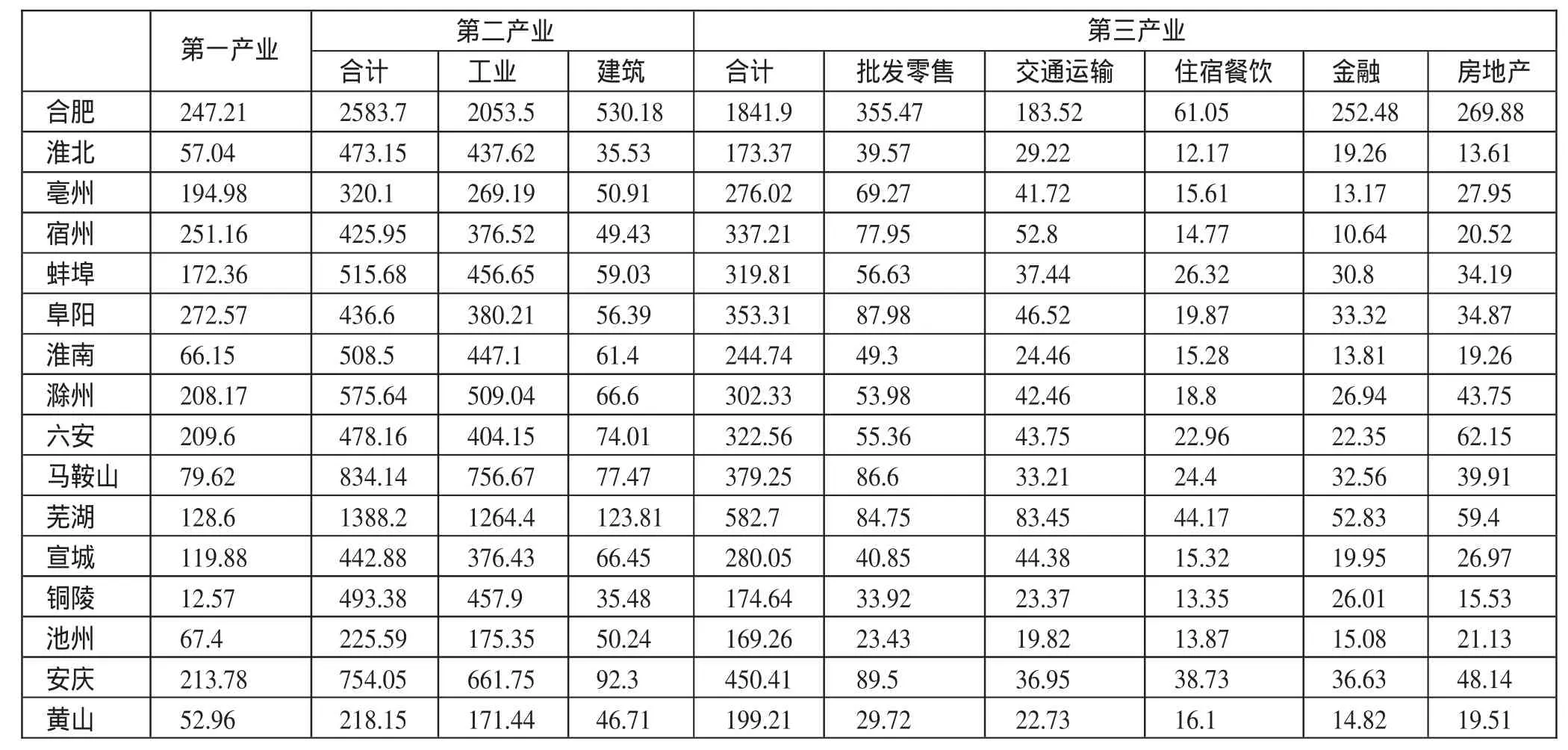

表1 安徽省各市產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)值

二、安徽省產(chǎn)業(yè)發(fā)展和存在的問題

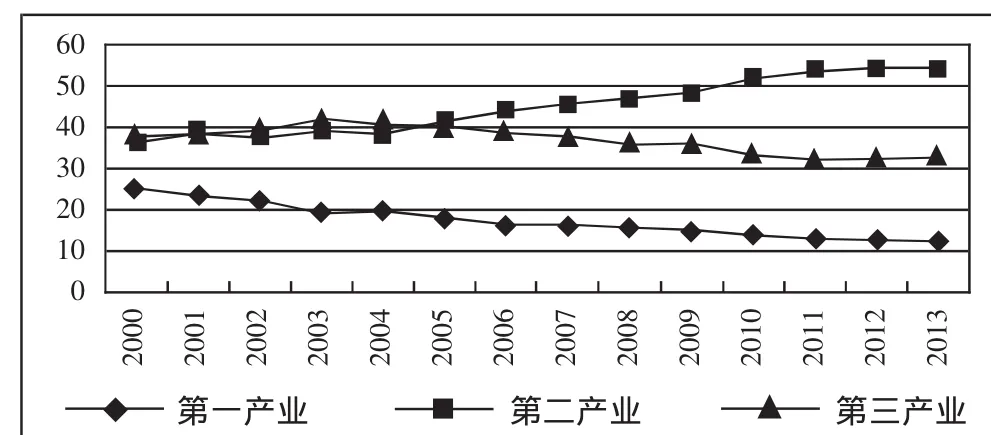

(一)安徽省產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。(圖1、表1)

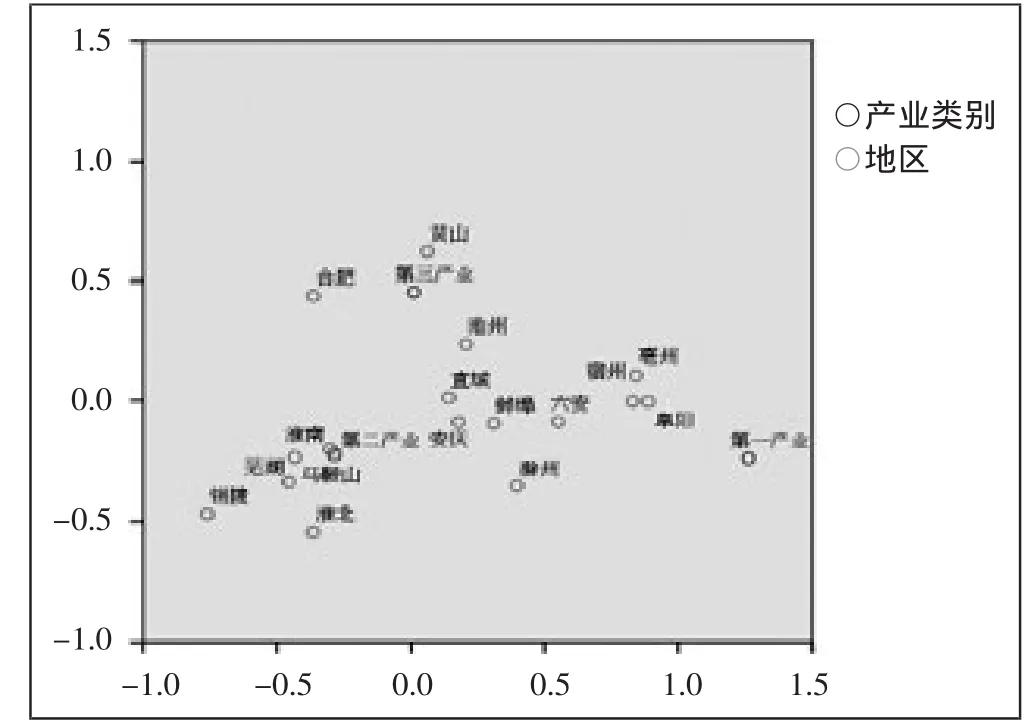

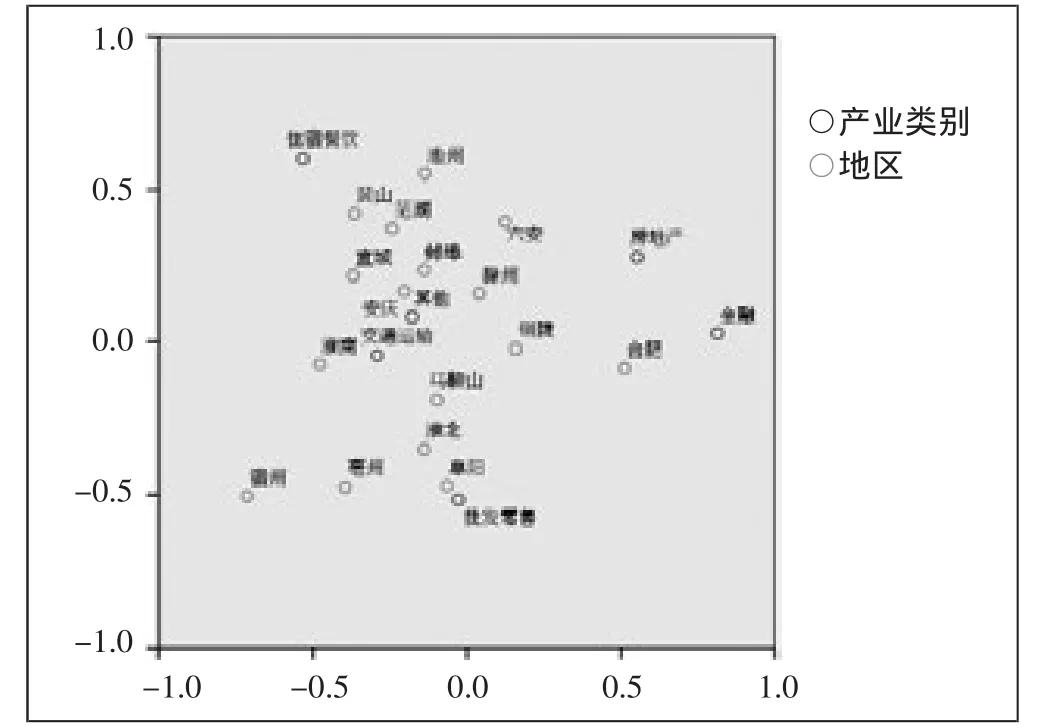

(二)安徽省產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)應(yīng)分析。對(duì)應(yīng)分析是一種多元相依變量統(tǒng)計(jì)分析技術(shù),通過分析安徽省各市間產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的交互匯總數(shù)據(jù)來解釋城市和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在聯(lián)系。同時(shí),使用這種方法,還能揭示同一產(chǎn)業(yè)的各類別之間的差異及不同產(chǎn)業(yè)各個(gè)類別間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。(圖2、圖3)

從上述圖表中,我們可以看出淮南、蕪湖、馬鞍山等南方城市的發(fā)展主要依靠第二產(chǎn)業(yè)帶動(dòng),宿州、亳州、阜陽等北方城市主要依靠第一產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)發(fā)展,區(qū)域經(jīng)濟(jì)不協(xié)調(diào)。同時(shí),從總體上來講,安徽省當(dāng)前第一產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展不明朗,產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值連續(xù)下降。第一產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后,現(xiàn)代化程度低,第三產(chǎn)業(yè)主要集中于交通運(yùn)輸、批發(fā)零售等低技術(shù)含量行業(yè),高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、金融服務(wù)業(yè)等產(chǎn)值有限,未能充分發(fā)揮第三產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)作用。

(三)安徽省產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡。安徽省目前各市三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍是以工業(yè)為主,農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平低且產(chǎn)值呈下降趨勢(shì),第三產(chǎn)業(yè)比重較低同時(shí)發(fā)展滯后。越是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū),它的工業(yè)產(chǎn)值占全市生產(chǎn)總值的比重越大。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡且層次低,三大產(chǎn)業(yè)難以實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,生產(chǎn)能力短缺、過剩并存并日益嚴(yán)重。

2、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不成熟。首先,產(chǎn)業(yè)合作協(xié)調(diào)機(jī)制不健全,城市大多各自為政,產(chǎn)業(yè)聚集多是政府引導(dǎo),缺少企業(yè)對(duì)接交流,并形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式;其次,當(dāng)下安徽省產(chǎn)業(yè)主要集中在高能源消耗的傳統(tǒng)工業(yè)和低附加值的制造業(yè)等,缺乏創(chuàng)新能力和技術(shù)支撐,讓安徽省一直處于產(chǎn)業(yè)鏈的底層。

3、產(chǎn)業(yè)空間布局不合理。圖3中可以看出南方城市主要以第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主,北方城市則以第一產(chǎn)業(yè)聚集為主。區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不平衡加大了區(qū)域經(jīng)濟(jì)差距,這使得資本和勞動(dòng)力資源逐漸流向南方地區(qū),進(jìn)而又促進(jìn)當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展,最終形成了一個(gè)發(fā)展循環(huán),長(zhǎng)期下去,不利于城市的可持續(xù)發(fā)展。

圖1 安徽省各年生產(chǎn)總值構(gòu)成

圖2 安徽省各市產(chǎn)業(yè)對(duì)應(yīng)分析圖

圖3 安徽省各市第三產(chǎn)業(yè)對(duì)應(yīng)分析圖

4、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力小。在政績(jī)誘惑下,各地政府盲目創(chuàng)建工業(yè)園區(qū),重視數(shù)量不重視質(zhì)量,吸收鼓勵(lì)大量中小企業(yè)進(jìn)駐,這些企業(yè)規(guī)模一定且技術(shù)有限。同時(shí)政府對(duì)企業(yè)的引導(dǎo)沒有結(jié)合本地的資源特色,舍本逐末,一味追求工業(yè)發(fā)展帶動(dòng)經(jīng)濟(jì),第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢,不僅資源浪費(fèi)嚴(yán)重,也難以形成競(jìng)爭(zhēng)力。

三、推動(dòng)安徽省產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議

(一)把握中部崛起機(jī)會(huì),調(diào)整產(chǎn)業(yè)格局。安徽省處于我國中部,以長(zhǎng)江一分為二同時(shí)又毗鄰浙江、江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份。一方面應(yīng)當(dāng)憑借其地理區(qū)位和政策扶持優(yōu)勢(shì),迅速融入長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)域,同時(shí)利用其資源、人力成本相對(duì)較低的優(yōu)勢(shì)實(shí)施有選擇的產(chǎn)業(yè)承接,避免污染承接和低端接力的同時(shí)及時(shí)調(diào)整現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)格局,以點(diǎn)擴(kuò)面推動(dòng)省內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;另一方面在省內(nèi)建立綜合的網(wǎng)絡(luò)交通體系,貫穿南北,橫跨東西,加大大中城市合肥、蕪湖的輻射力度,加強(qiáng)小城市承接能力,實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。強(qiáng)化城市間的專業(yè)分工,發(fā)揮城市間聯(lián)動(dòng)效益,實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

(二)加強(qiáng)科技創(chuàng)新能力,加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)。加大科技創(chuàng)新力度,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的改造升級(jí),進(jìn)而轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式,提升城鎮(zhèn)化的質(zhì)量。首先,依托科學(xué)技術(shù)進(jìn)步加大對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造,淮南、馬鞍山等老牌工業(yè)城市改變粗放式的資源消耗發(fā)展模式,走新型工業(yè)化的道路,改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù),延伸產(chǎn)業(yè)鏈,提高生產(chǎn)效益,淘汰落后產(chǎn)能。其次,加快向第三產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí),優(yōu)先發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)。合肥、蕪湖等大中城市利用其高校云集的文化資源優(yōu)勢(shì),培養(yǎng)高素質(zhì)人才,加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力,推動(dòng)科技進(jìn)步,提升城市競(jìng)爭(zhēng)力。

(三)依托地方資源,培養(yǎng)特色產(chǎn)業(yè)。新型城鎮(zhèn)化的一個(gè)基本原則在于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是建立在資源環(huán)境的承載能力之上的。各個(gè)城市可以依托自身的優(yōu)勢(shì)資源,如黃山的旅游資源、亳州的藥業(yè)資源、碭山的果業(yè)資源,依托現(xiàn)代化的營銷手段和生產(chǎn)技術(shù),大力發(fā)展旅游業(yè)、高新制造業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè),培育地方特色,形成自己的城市品牌。同時(shí),一些城市可以依托產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)行大企業(yè)戰(zhàn)略,如蕪湖的奇瑞集團(tuán),依靠龍頭企業(yè)的規(guī)模效益和行業(yè)地位,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,帶動(dòng)一系列企業(yè)的建成和發(fā)展,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展。

(四)構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系,四化同步。城鎮(zhèn)化建設(shè)的根本目的是促進(jìn)社會(huì)生產(chǎn)力的進(jìn)步,新型城鎮(zhèn)化中提出的“四化同步”是構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系,實(shí)現(xiàn)社會(huì)全面發(fā)展的必然要求。工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、信息化并不是獨(dú)立的個(gè)體,“四化”是相互作用,協(xié)調(diào)進(jìn)步的。正如“木桶原理”,城市的發(fā)展并不是完全依靠單一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而是取決于最薄弱的產(chǎn)業(yè)。轉(zhuǎn)變生產(chǎn)理念,順應(yīng)時(shí)代要求,構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)體系,以現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)為保障,工業(yè)為基礎(chǔ),信息化產(chǎn)業(yè)為動(dòng)力,合理有效推進(jìn)安徽省的城鎮(zhèn)化建設(shè)。

[1]楊志敏.山西產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)和城鎮(zhèn)化發(fā)展的現(xiàn)狀和關(guān)系研究[D].2013年山西師范大學(xué)碩士畢業(yè)論文.

[2]朱建平,殷瑞飛.SPSS在統(tǒng)計(jì)分析中的應(yīng)用[M].清華大學(xué)出版社,2007.

[3]李曉斌.以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化的動(dòng)力機(jī)制研究[J].求實(shí),2015.2.

[4]劉宇.中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的工業(yè)污染與規(guī)制效應(yīng)分析研究[J].環(huán)境科學(xué)與管理,2014.11.