進擊的中國芯

陳振華

2015年7月25日,兩顆新一代北斗導航衛星在西昌發射。值得注意的是,這兩顆衛星全部使用國產宇航CPU芯片,這是中國實用衛星首次全部使用國產芯片。

這一焦點事件,也帶出了國產CPU的進擊熱潮:2015年上半年,三款中國芯相繼亮相。

3月26日,天津飛騰信息技術有限公司(以下簡稱“飛騰”)推出了新的飛騰FT-1500A系列CPU處理器。

6月12日,蘇州中晟宏芯信息科技有限公司(以下簡稱“中晟宏芯”)發布國產首款基于IBM POWER架構芯片CP1。

6月24日,龍芯中科技術有限公司(以下簡稱“龍芯”)研制長達4年的龍芯3B2000亮相。

作為硬件領域最核心也最復雜的芯片行業,半年內涌現三款國產芯片,并不常見,其背后隱藏著創新方式和商業模式的轉變。

以中晟宏芯為例,這家成立于2013年底的公司,短時間內研發出了一款高性能CPU,怎么做到的?簡單來說,是中晟宏芯與OpenPOWER基金會的合作奏效:IBM將自己的POWER芯片架構、相關知識產權以及芯片設計工具全部授權給OpenPOWER基金會,中晟宏芯成為了其成員,獲得相關權益,并可在此基礎上繼續研發創新,乃至申請新的專利技術。

這種深入合作并非孤例。

上海兆芯集成電路有限公司于2014年推出的兆芯處理器,是基于英特爾的X86指令集; 飛騰FT-1500A系列處理器,是基于ARM指令集。

一時間,與國際知名CPU公司展開合作成為一種新模式。

然而,無論模式怎么變,國產芯片企業瞄準的,都是建立中國自己的完整產業生態體系。

新芯來襲

國產芯片的發軔,始于14年前的龍芯。

2001年,胡偉武和中國科學院計算機研究所的同事們從零做起,要啃下最難的一塊骨頭——CPU芯片,做自己的“中國芯”。

其后,一系列靠自主研發的國產芯片涌現。國家高性能集成電路(上海)設計中心自主研發“申威”CPU;國防科技大學計算機學院開發“銀河飛騰”系列CPU;而龍芯也走向產業化,于2010年成立龍芯中科技術有限公司(以下簡稱龍芯)。

這批最初的中國芯,往往得到“勇氣可嘉、性能存疑”的評價。

龍芯總裁胡偉武向《瞭望東方周刊》坦承:“我們的CPU在相同主頻下用SPEC CPU 2006等測試的‘裸性能與國際主流差3~5倍,系統實測性能有數量級差異。”

隨著科技不斷發展,硬件和應用更新迭代加快,對國產芯片的性能提出了更高要求。如何快速適應這種要求成為關鍵。想要快,站在巨人的肩膀上不失為一種可行的策略,于是,國內芯片企業開始紛紛與國際芯片廠商合作,研發擁有自主知識產權、高性能的國產芯片。

以中晟宏芯于2015年6月10日發布的基于IBM POWER技術的CP1來說,有業內人士指出,使用該芯片的服務器性能,比市場占有率最高的X86架構服務器性能高20倍,性能功耗比提高80倍。

“我們獲得了IBM POWER 8芯片的全套設計技術,在承接IBM POWER芯片的源代碼、設計工具、基本架構、指令集、設計方法的基礎上,自主定制了內存管理系統,并研發出新的安全模塊。”中晟宏芯總經理趙穎在發布會上說。

IBM中國科技合作部業務拓展總監梁建球則向本刊透露,像這種使中晟宏芯“有權且可知”的合作,“IBM在全球范圍內的合作對象也不超過3家。”

但中晟宏芯也清楚地知道,借助于與先進技術的合作,最終是要形成具有自主知識產權的產品,即“引進、吸收消化、再創新”。

“我們預計在5年內推出3顆芯片, CP1承接POWER芯片技術,CP2面向中低端市場,CP3實現完全自主設計。”趙穎透露。

“那么多境外的CPU企業愿意跟中國成立合資企業,或者開放他們最新設計的源代碼,就說明我們的自主CPU已經起來了。”胡偉武說。盡管堅持自主創新,但他并不反對這種合作模式。

畢竟,不管是經典中國芯,還是新興中國芯,都肩負著實現國產芯片自主可控的國家使命。

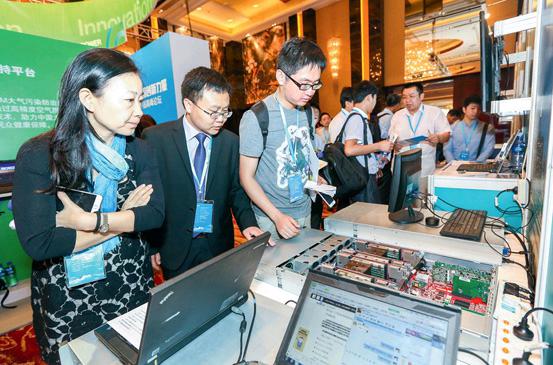

2015年6月10日, 第一款基于國產CP1 芯片的服務器RedPower亮相

國家使命

2015年4月,美國以違反“美國國家安全利益”為由,禁止英特爾和英偉達向中國4家國家超級計算機中心出售頂級芯片“至強”(XEON)。

“有些政府用車不是國產品牌,后來有人查明,這車可竊聽,可定位,可控制你的油門和剎車,讓你車毀人亡也有可能。”胡偉武告訴本刊記者。

這兩個案例,都反映了國家信息安全面臨的威脅,而研制出中國自主可控的芯片尤為重要。

中國軟件行業協會理事長趙小凡告訴《瞭望東方周刊》,國產的操作系統及CPU,一是重要的,二是必要的,三是緊迫的,這在業內已是共識。

他同時也觀察到,中國芯的發展較為緩慢,除了芯片研發的復雜性、艱巨性之外,也與其長期被忽視有關。

“有機遇了,從上到下,一哄而上。但是干一段,遇到天花板,人才、資金、機制都有困難,又一哄而下。大家還是準備不足。”趙小凡說。

在這樣的背景下,來自政府的支持和推動對中國芯的持續發展就顯得尤為關鍵。胡偉武也向本刊記者坦言:“以前是政府行為居多,市場行為較少。”

這直接決定了此前中國芯的主要客戶,是對自主可控的信息安全有高要求的黨政軍體系。趙穎透露,中晟宏芯的CP1主要面向黨政軍系統。實際上,這家公司的成立以及與IBM達成合作協議,也是在信息安全的大前提下,由工信部、江蘇省經信委等相關政府部門推動促成。

然而,黨政軍系統并不是國產CPU企業的終極目標,中國芯要謀求發展,要接受更廣泛的市場和行業的考驗。

“龍芯打價格戰,打服務戰,還賣到了津巴布韋。”胡偉武告訴本刊記者,目前龍芯已實現盈虧平衡,2013年龍芯芯片銷售量僅1.8萬片,到2014年銷售高達35萬片。

他認為,自主CPU在體制內的發展再有三四年,完全有能力到開放市場競爭。中國人遲早有一天會像賣鞋一樣,把CPU賣給外國人。

聯盟的力量

想把CPU賣給外國人,就意味著進入開放市場進行自由競爭。為搶占更大市場,中國芯的共同做法是,借助聯盟的力量,盤活整個產業生態體系。

神州數碼信息服務股份有限公司(以下簡稱“神州數碼”)副總裁厲軍告訴本刊記者,各家產品各自替代國外產品都可行,但組裝在一起去替代國外的一個完整系統,就不太行了。

“因此我們組建了龍安聯盟,以應用為驅動,按市場規律辦事。”厲軍告訴本刊記者,2014年5月成立的龍安聯盟,目的就是推進國家信息安全,成員包括龍芯、神州數碼、曙光、神舟通用等公司,構成了一個完整的生態體系。

這對于中國芯而言,也是一次難得的機會。“這個聯盟最吸引我的,是關鍵環節的排他性。每個領域只跟一家公司合作。”胡偉武解釋說。

龍芯得到的回報,就是聯盟專門為龍芯設計了一款“龍安聯盟自主可控一體機解決方案”(以下簡稱“一體機”)。

而以中晟宏芯為代表的新興中國芯,走的也是這樣一個路子。不過它加入的是一個更大規模的聯盟:IBM于2013年領頭組建的OpenPOWER聯盟。該聯盟初始成員包括谷歌、英偉達、泰安等業界知名巨頭,后成立OpenPOWER基金會進行運營,目前在全球范圍內已有140多個成員,其中中國成員超過20個。

英偉達全球副總裁潘迪(Ashok Pandey)在接受《瞭望東方周刊》專訪時表示,OpenPOWER是一個“開放的聯盟”。在這里,IBM開放POWER軟硬件開發相關技術和代碼,同時向其他制造商授權POWER知識產權許可,其他業界巨頭也在其中分享和交流最新技術。

“美國人有句話,叫‘不要再去發明輪子,有先進技術的公司拿技術出來共享,不斷交流,不斷碰撞和創新,共同做出更大的發明出來,這是OpenPOWER的精神。”潘迪說。

而另一方面,對行業巨頭而言,這也是極佳的推廣機會。潘迪坦言,英偉達推出的高速互聯技術NVLink,就通過聯盟更好地走入了中國市場。而對IBM來說,這也是一次推廣旗下POWER架構的嘗試。

“只有整個POWER的生態體系建立起來了,包括芯片、加速器、軟件設計等產業鏈上更多的企業加入進來,POWER架構才能在市場上有所收獲。”梁建球說。

國產體系的出路

聯盟所謀求的產業協同效應已經顯現。

在CP1發布當天,無錫中太服務器有限公司(以下簡稱“無錫中太”)也發布了全球第一款基于CP1處理器的完全國產的RedPOWER雙路服務器。

“很多人以為給了全部源代碼就好做,但其實我們在資源和技術對接方面,面臨很大困難。”無錫中太董事長王雪松對《瞭望東方周刊》說。

他舉例稱,芯片有幾萬個針腳,要與這款全新的CPU對接,耗時耗力。“即便有完整的資料輔助,但芯片設計者慣用的操作是不會體現在資料上的,并且在時序上誰先誰后,都需要很長時間的調試。”

“我們的產品拿出去,客戶第一個問題就是,有成功的案例嗎?市場對于一個新產品的接受程度并不高。即便我們賣的就是國產這一自主可控的特性,但對政府而言,仍很看重產品的規模和認證等,不愿冒嘗試新東西的風險,我們也頭疼。”王雪松說。

相對而言,龍芯的壓力小很多,它與以神州數碼、曙光等業界巨頭為首的龍安聯盟的合作更為緊密。

曙光信息產業服務有限公司副總裁邵宗有向本刊透露,聯盟將推出一款一體機,統一品牌、統一價格體系、統一出貨質量認證保證以及統一售后服務響應支持。

“自主可控,只搞服務器肯定是不夠的,更重要的還要有存儲,要有交換機,要搞防火墻,我們必須建一套以龍芯為基礎的完整的系統。”邵宗有說。

目前,曙光已推出了基于龍芯CPU的龍芯家族系列產品,包括龍芯桌面計算機、龍芯機架式服務器、龍芯防火墻、龍芯負載均衡、龍芯堡壘主機等,這些系統產品都是擁有自主知識產權、完全自主可控的產品。

胡偉武并不為這些產品的出路擔心:“建立自主可控的技術平臺,要軟件、硬件結合,兩條腿走路。只要自主軟件在固定應用市場站住腳跟,整個市場占有率超過5%,就能吸引大量的軟件和應用主動加入自主軟硬件生態系統,在開放市場中形成自主的生態。”

(本刊實習生張璐對本文亦有貢獻)