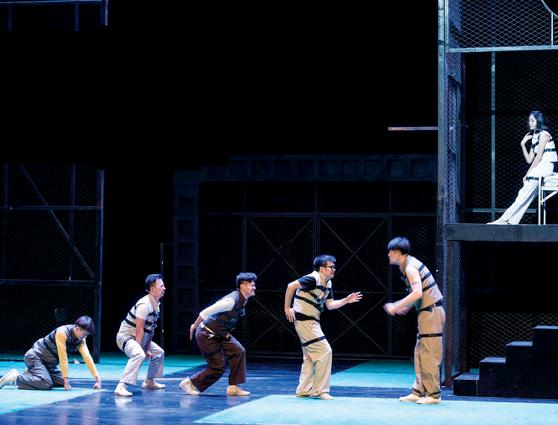

北京青年劇場:一次劇場結合試驗

2015年7月24日,話劇《你好,瘋子》在北京青年劇場演出

“我明天就要進修道院了。”

這大概應是戛納影后伊蓮娜·雅各布在銀幕上給人的最近印象,來自1995年的電影《云上的日子》。再往前是1991年電影《兩生花》里能感知到另一個自己的生命個體。

實際上她的演出生涯始自舞臺,很早就成立了自己的小劇團。2015年的夏天,伊蓮娜·雅各布到了北京。

連陰天的午后,伊蓮娜·雅各布與機器人在鼓樓西劇場進行了一場對話,構成了一個有意思的劇目,即“第六屆北京南鑼鼓巷戲劇節·國際邀演單元人形機器人版《變形記》”。

劇情是在一個早晨醒來,她發現兒子變成了機器人,背景是戰爭中的2040年法國南部小鎮,演出希望以此重新尋找“人”的定義。

場內有240多個座位,固定座位和舞臺之間另外加了兩排椅子,四場演出300個座位座無虛席,每場演出90分鐘。

觀眾群體的年輕化讓伊蓮娜·雅各布非常驚訝,并對主辦方發問:你們用什么辦法讓這么多的年輕人走進劇場?法國很少有年輕人進劇場。

其實,18~35歲的青年,已經被認為是中國戲劇的主要消費群體。

基于如此現狀,北京市青年宮(以下簡稱青年宮)與北京市演出有限責任公司(以下簡稱北演)共同成立的“北京青年劇場”(以下簡稱青年劇場)在2015年夏天正式誕生。

“無戲劇,不青春;無青年,不劇場”,它希望能由此成為青年戲劇的孵化器,打造以“青年”為對象的戲劇生態。

年輕人在看戲劇

到青年宮工作之前,孟憲青在北京市四環邊上的北京信息科技大學工作,“主要做團隊工作”。

那段時間,他看到了戲劇愛好者群體在校園里的演變過程,“剛開始很小眾”。

逐漸,“話劇社團開始多起來,而且每逢話劇演出,學生們的熱情與要參加晚會演出的熱情不一樣,明顯地要高出很多。”現任青年宮副主任的孟憲青告訴《瞭望東方周刊》。

與此同時孟憲青發現,戲劇教育已經成為女兒就讀的北京市海淀區某小學的必修課,“這些從小學就開始接受戲劇教育的孩子是不久后的年輕人,他們創作、看戲要有場地。”做青年工作的孟憲青看到了更多機會。

至2015年,青年宮已整整運營了20年,這是北京市唯一一家以服務青年為主、隸屬于北京市團委的綜合娛樂場所。它主要呈現的藝術形式是唱歌、跳舞等,同時有影院、創業培訓、體育競賽以及心理輔導等內容。“還有電影節、創意節,很多與公益有關的活動等等,做了很多年。”青年宮主任馮松青告訴本刊記者。

一方面,馮松青和孟憲青認為青年宮的空間可以再充分使用,另一方面,“希望平臺內容更豐富。”

“但是總覺得演出市場不大。”馮松青說。

轉變從2014年下半年開始。

有一段時間,馮松青經常遇到各種各樣的演出公司帶著作品來青年宮尋找場地,“給我的感覺就是,演出市場的上游是可以保證的,因為看起來應該是:有劇目、缺場地。”

而且,“甚至創作團隊走了很久,還會有觀眾專門尋過來要看戲。”馮松青看到了演出市場的可能性,“因為沒有長期協議,不是駐場演出,他們基本上是演幾場就走,每周過來一天半天的。”

他意識到,“演出市場其實挺大的,尤其是兒童劇,青年宮演過幾場,都是家長帶著孩子來,場場爆滿。我們增加演出市場,希望能把青年消費話劇的習慣培養起來。電影不也是這樣一點點培養起來的嗎?”

朦朧的意識變成了現實,直到有一天與北演達成合作。

北演前身為北京市演出公司,成立于1958年,于2006年改制為有限責任公司,2010年納入北奧集團有限責任公司旗下,成為其打造首都文化創意產業旗艦企業的重要支柱。

“北演有國資背景,不把票房收入看得那么重,尤其是開始階段。”馮松青說,這是兩家能結為戰略合作伙伴的重要原因,“習慣和氛圍需要培養”。

青年宮的調研則是,在北京生活的常住青少年有1000萬,主要為務工者、白領,還有在校大學生。孟憲青覺得,他們都可以是青年劇場的觀眾。

2015年1月雙方接觸,3月簽合同,5月裝修,7月“青年劇場”開門迎客,以嚴肅紳士喜劇《你好,瘋子!》為開幕劇,拉開至11月的演出季。

有劇了,場在哪

對于北演來說,做劇場是整個業務的拓展。

2014年,北演開始原創話劇作品的創制。一年半內創制了4部原創劇目,其中3部話劇、1部舞劇。

盡管4部作品風格、題材、方向都不一樣,但都取得了成功,這更堅定了北演做原創的目標和動力。“我們準備未來三五年,每年至少排兩三臺劇目。”北演董事長張海君告訴《瞭望東方周刊》。

有作品就要有場地。

“出去租場地,經常會面臨這樣那樣的問題,要么價格太貴,要么沒有檔期,我們需要一個可控的固定場所、穩定平臺,將我們認為優秀的舞臺劇作品推出去。”張海君說。

北演曾找過部委不用的禮堂,或者學校的禮堂和地產,“但是部委不愿出租,學校也不愿意拿出來做社會化運營。”對于與青年宮的合作,張海君認為,“不是純租場地,而是利益綁在一起地共同經營,利益共享、風險共擔”。

與青年宮的觀點一樣,北演也認為“未來的戲劇還是在青年市場”。

張海君說:“現在我們要做的是收縮和定向原創劇目,以青年為主體。吸引優秀編導合作,在滿足青年劇場的同時,輸送全國。”

雖然認為“路子是對的”,但是他也知道,培養需要時間,要通過不斷地上演話劇來培養氣氛。

目前,北演還有兩個已有成熟思路的劇場。

一是家庭劇場,主要面向六七歲到十幾歲的孩子,另一個以3~7歲兒童為主。

北京青年劇場內的劇目海報墻(陳莉莉/攝)

“現在是原創和合作制均占相當比例,但之后原創會成為主流。”張海君覺得,“人才的適應是當前最重要的問題,在原創、劇場等成為工作常態時,繁重的工作量把原來舒適的節奏攪得天翻地覆。”

青年劇場的“過渡”任務

“北演是在自己發展過程中發現必須有一個劇場,但是主要還是要看主管這件事情的董事長們的決心。一個演出公司有劇場和沒劇場不一樣。圍繞劇場可以做很多事情。”中國演出行業協會秘書長李大士告訴本刊記者。

縱觀全國現有劇場格局,尤其是京城劇場,300人左右的小劇場、千人以上的大劇場相對活躍,500~700個座位的中型劇場相對稀少。而青年宮1號廳正有大約650個座位。

除了是小劇場優秀節目進入大劇場演出的過渡,作為中型劇場的青年劇場還有可能是青年導演成長期的過渡。

馮松青告訴《瞭望東方周刊》:“青年劇場會給業余話劇社團表演機會。除演出之外,再進行各項培訓,比如表演、臺詞朗誦等,培養青年話劇導演。”

“條件允許,也可以像做電影節那樣來做‘青年話劇節,幫助青年導演解決有作品沒場地的創意成長期,培養出更多更好的導演。”馮松青說。

張海君也表示:“北演希望通過三五年的運營,將青年劇場打造成集戲劇演出、戲劇教育、戲劇孵化相結合的青少年戲劇產業基地。形成以表演為龍頭,培訓、活動、交流為一體的話劇產業鏈。讓更多的戲劇人實現夢想。”

“3年前的北演只有3個業務板塊,現在是5個。如果剝離出來,就是一個成熟的劇場公司。”張海君顯然對基于劇場的戲劇期望很高,“不排除將來時機成熟時,北演以‘新三板為起點進入資本市場。”