家庭收入結構與財富分布:基于中國居民家庭微觀調查的實證分析

吳衛星,張琳琬

(1.對外經濟貿易大學 應用金融研究中心,北京 100029;2.對外經濟貿易大學 金融學院,北京 100029)

家庭收入結構與財富分布:基于中國居民家庭微觀調查的實證分析

吳衛星1,張琳琬2

(1.對外經濟貿易大學 應用金融研究中心,北京 100029;2.對外經濟貿易大學 金融學院,北京 100029)

現階段對家庭收入結構的研究主要關注財產性收入的水平和占比,這一指標體現了家庭對資本市場的利用程度。通過對中國居民家庭微觀調查數據的實證分析我們發現,財富較高的家庭擁有的狹義和廣義財產性收入都顯著地高于財富較低的家庭,并且這種正向影響在財產性收入較高的家庭更大。這一結論表明財富較高的家庭更能夠地從資本市場上獲利,這可能是財富分布日益集中的原因之一。政府應該通過合理的措施鼓勵低財富的家庭更好地利用市場獲得財產性收入,改善家庭收入結構,促進經濟的良性循環。

家庭收入結構;財富分布;財產性收入

一、引 言

隨著我國經濟實力和金融財富規模的增長,居民家庭的收入結構也在變化,財產性收入在國民收入中所占的地位越來越重要。財產性收入,指通過資本、技術等要素和管理等生產活動產生的收入,即家庭通過擁有動產(如銀行存款、有價證券)等、不動產(如房屋、車輛、收藏品等)和自有商業經營資產所獲得的收入。由于金融市場的加速繁榮,財產性收入主要包括證券類資產的紅利收入和資本的增值。

財產性收入與財富的總量和結構息息相關。金融市場的發展以及金融創新可能會使得普通居民家庭能夠通過參與市場而減緩社會財富不平等水平[1],但金融市場可能被一部分精通市場運作的參與者用來掠奪另一部分人的財富,反而會加劇社會貧富差距,減少金融創新帶來的福利。這是因為金融市場往往有著較高的參與難度,不參與市場的居民無法分享創新帶來的好處[2]。高財富家庭由于其經濟實力和掌握的社會資源,使得他們的資產結構更為合理,能夠獲得較高的投資回報率。Piketty在其暢銷學術著作《21世紀資本論》中強調,家庭越為富有的階層,收入中資本性收入的比例就越大,所以利潤、利息、紅利等資本性收入是導致目前全球范圍內財富分布日益集中的重要原因[3]。因而,研究財產性收入必須從一個社會的財富結構和居民持有的資產結構出發,不同的財產形態對應不同的財產性收入。

近年來,我國居民的財富不平等程度處在一個較高的水平,根據國家統計局2013年公布的數據,我國10年來的收入分配的基尼系數長期維持在0.47以上的高位,其中2008年達到峰值0.491,2012年全國居民收入基尼系數為0.473。財富分布不均有著深刻的社會根源,比如房地產市場化及價格快速上漲、居民收入分配差異、家庭理財水平的差異、遺產和贈予傳統等[4-5]。盡管不平等在某種程度上有正面意義,比如能夠給人以激勵,但是極端的不平等的現象會造成嚴重的社會問題。在金融制度是社會經濟體制的核心內容之一的今天,社會財富結構不僅構成一個國家現階段的階層結構,也是決定居民財產性收入及未來財富增長的重要因素。

本文對于處于金融市場發展和制度改革關鍵階段的我國具有重要的理論和現實意義。事實上,改革開放以來,在中國經濟持續快速增長、金融市場迅速發展的同時,有兩個事實需要引起研究者的重視。第一,我國居民家庭的資產組合仍呈現出以儲蓄為主、風險資產占比低的特征,很多居民沒有享受資本市場發展帶來的好處,財產性收入比例較低;第二,城鄉區域發展差距和居民收入分配差距較大,居民財富差距日益拉大的問題逐步凸顯,甚至有研究表明,中國的金融發展非但沒有縮小城鄉居民收入差距,反而拉大了這種差距[6-7]。黨的十八大報告提出,在全面建設小康社會的前進道路上還有不少困難和問題,突出表現為發展中不平衡、不協調、不可持續的問題;要深化收入分配制度改革,實現發展成果由人民共享。如果居民家庭的收入結構和居民的財富分布有關,那么我們有理由相信,完善金融市場,降低居民的參與成本,多樣化資本投資渠道,可以從金融角度改善居民財富差距過大的局面,使更多的居民有從資本投資中獲利的機會,使得金融市場真正起到分享社會進步成果、為“民生”服務的作用。

二、文獻綜述

大量的研究顯示,居民財富的分布呈現出厚尾、右偏以及高度不平均的特點,也就是少數的家庭擁有社會上的大部分財富[8]。勞動收入差距是財富差距的最主要原因,前人的研究也集中于此;相比之下,居民財富分布和收入結構之間的關系尚未引起足夠重視。實際上,由于金融資產的回報和風險不同,不難想象家庭異質性的金融市場參與行為帶來的收入對財富積累可能有重要的作用。目前尚無文章專門針對家庭收入結構和財富分布之間聯系進行研究,然而考慮到金融市場的高速發展,本文認為這一課題具有重要的理論和政策意義。

一些文獻記錄了財富較高的家庭傾向于擁有更多的財產性收入,這些財產性收入可能來源于股票、房地產市場以及自有企業。實證研究發現較為富有的家庭持有的投資組合里股票等風險金融資產所占比例明顯高于其他家庭[9-10]。Campbell(2006)發現在美國,低財富家庭的資產以流動性資產和汽車為主,中等財富家庭以房產為主,高財富家庭則以股權為主[11]。股票投資有著顯著的風險溢價[12]。由于金融市場摩擦,企業家獲得的投資回報率收入也要高于居民儲蓄[13]。一些財產投資計劃也能給投資者帶來較高的回報率,例如美國的401(k)計劃[14]。

Venti和Wise[15]分析了投資決策在資產積累中的作用,即勞動收入本身并不能完全解釋居民家庭財富的分散程度,在收入總量相同的情況下,居民如何分配資產將會影響財富增長的速度,將資產投入風險資產的投資者的財產性收入更多,在一定時間后的財富總量大于保守的投資者。Campanale[16]發現居民的財富分布要比收入分布更加集中,隨著財富凈值的增加,居民家庭投資組合中高收益資產的比例將提高,而財富的積累與較高的回報率之間有相互促進的作用。資產凈值較低的居民家庭較少投資于收益率較高的股票市場,由此導致了貧富居民投資收益存在差異。這種差異將導致財富分布的不均,并能在一定程度上解釋美國的基尼系數。Favilukis[17]認為股票市場的繁榮使得富有的家庭受益更多,原因是這些家庭是市場參與者的可能性更大,因此導致了財富不平等程度的加劇。

龔剛和楊光[18]對國民收入在工資、資本利得等之間的分配研究后認為中國收入分配的不平等源自于利潤所占比例越來越大。趙人偉等[19]對中國社會科學院經濟研究所收入分配課題組2002年的家庭調查數據分析發現金融資產大大地高于總財產的基尼系數,說明金融資產的分布對總財產的分布有明顯的擴大不均等程度的作用。陳彥斌[20]從城鄉財富分布出發,通過分析貧富差距特征和資產組合結構,發現高財富家庭的資產組合更加多元化,而中低財富家庭資產組合結構則較為單一。吳衛星等[21]用資產歷史收益率數據計算得到每個家庭投資組合的夏普率,財富(或凈財富)越高,收入水平越高的家庭夏普率越高;高財富的家庭對金融市場參與的廣度和深度更高,會加快他們的財富的積累,進而影響了家庭財富分布狀況。

三、實證研究

本文的樣本數據來自奧爾多研究中心2009年對中國5 056個家庭開展的“城鎮居民經濟狀況與心態調查”(The Survey of Household Finances and Attitudes,以下簡稱SHFA)。調查采用問卷的方式,對包括北京、遼寧、河北、山西、山東、河南、江西、江蘇、廣東、海南、四川、甘肅在內的全國12個省或直轄市的家庭投資行為進行隨機抽樣。除了涵蓋家庭的資產結構和家庭成員的人口特征,還詳細地調查了家庭的收入結構。按照收入來源劃分,調查將家庭收入分為勞動收入(即工資收入)、資本收入、經營收入和轉移支付收入,在文中分別用labor、capital、business和transfer變量來描述。根據上文的分析,財產性收入即家庭通過擁有資本要素而獲得的收入,以往的國內研究多將資本收入等同于財產性收入,如國家統計局城市司廣東調查總隊課題組等[22]。然而國外文獻一般將家庭的經營收入也歸入財產性收入,這是由于經營收入也是通過家庭擁有資本而獲得的收入[16][3]。因此本文在研究收入結構和財富分布的關系過程中,將狹義的財產性收入定義為資本收入(capital),廣義的財產性收入(genecapital)包括資本收入和經營收入。

本文的財富變量(wealth)是指居民家庭擁有的所有資產的貨幣凈值(net worth),即家庭總資產與總負債的差值。總資產變量(total asset)包括金融資產和非金融資產,前者包括現金、債券、股票、基金及其他金融產品,后者具體指土地、房產、生產性固定資產、耐用消費品等;總負債則主要包括住房和汽車貸款、教育貸款、商業借款以及信用卡債務等。要注意的是財富是一個存量概念,在本文特指2008年末的狀態,收入是指單位時間的流量,在本文對應2008年全年。另外,文中使用的股票、基金和債券收益率的數據來自wind數據庫整理,房產收益數據來自國家統計局整理,無風險利率來自銳思數據庫。

本文所用到的自變量包括:戶主的年齡,用age表示;戶主的性別,用male表示,男性取值為1,女性取值為0;戶主的婚姻狀況,用married表示,已婚取值為1,其他為0;教育程度,用college表示,大學本科及以上為1,大學專科及以下為0;家庭有未滿十八歲的子女,用children表示,有則取值為1,否則取值0;風險態度變量,用riskaverse表示,問卷中將風險態度分為5類,本文將很喜歡冒險、喜歡冒險、一般取值為1;不喜歡冒險、很不喜歡冒險取值為0;家庭所處地區是否為特大城市,用metropolis表示,家庭位于北京和廣州的取值為1,其他為0;戶主是否為專業人員的變量為professional,戶主為國家機關黨群組織、企事業單位負責人、專業技術人員的取值為1,其他為0。

(一)描述性統計

首先,我們對回歸變量進行簡單的描述性統計分析,結果如表1所示。可以看到,樣本家庭總資產平均超過50萬,而年收入均值為2.9萬。受訪家庭中,戶主平均年齡為50歲,戶主已婚并且為男性的家庭占大多數,有孩子的家庭占比為41%。就教育程度而言,大學本科及以上學歷約占15%。約有21%的家庭戶主從事的為專業程度較高的職業。6%的被調查家庭位于經濟最發達的特大型城市。2/3的家庭是風險厭惡的。

對收入來源進行初步分類和統計可以看到,勞動收入占總收入的絕大部分,其次為養老金等轉移收入。經營收入平均占家庭總收入的7.97%,而資本收入即狹義的財產性收入占比最小,僅為1.79%。經營收入和資本收入不僅占比小,而且呈現嚴重的右偏,兩者的中位數均為0,而最大值分別為均值的68倍和240倍,遠高于勞動收入最大值比平均值的14倍。

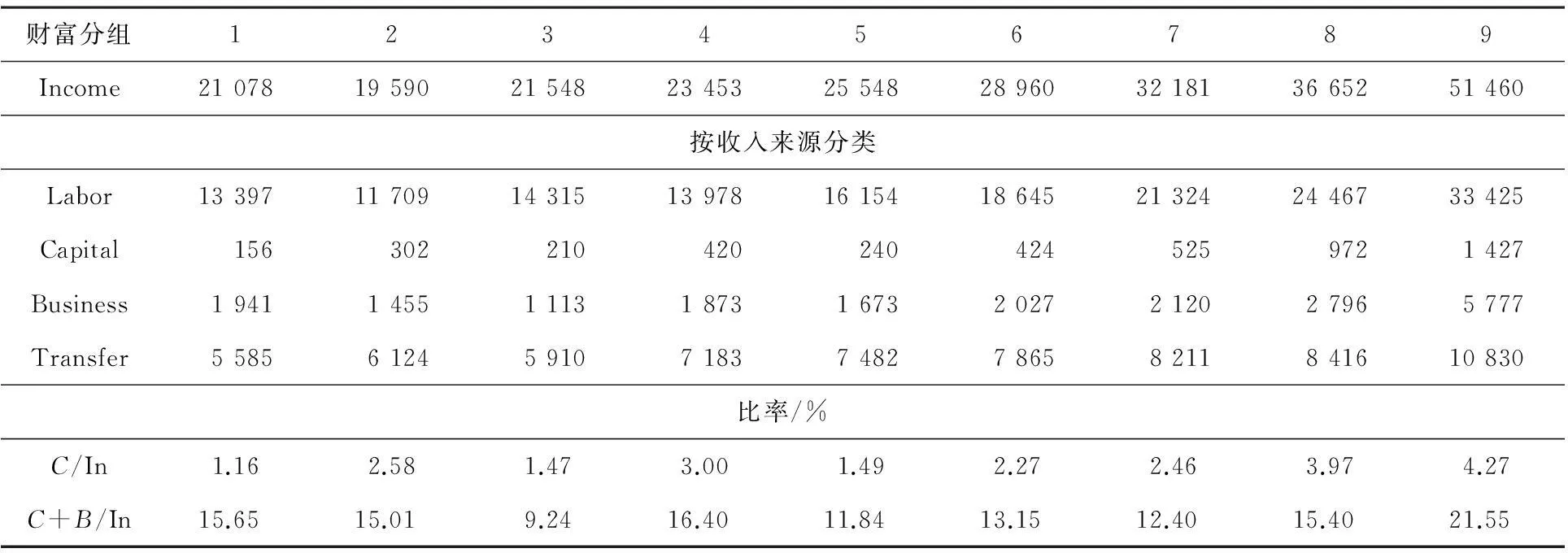

表2描述了家庭收入結構和財富之間的相關關系。我們將樣本數據按照財富水平從高到低平均九分組,并分別統計組內的收入平均值。從總量上來看,財富越高的家庭其收入也越高,這除了表現在總收入隨著財富的增加而增加外,收入的各組成成分也基本表現為財富的增函數。為了研究收入結構的變動,我們分析狹義和廣義財產性收入在收入中比重的變化。表格中用C/In表示狹義財產性收入占總收入的比例,用C+B/In表示廣義財產性收入占總收入的比例。可以看到對于財富最少的一部分人,狹義財產性收入占收入的比重僅為1.16%,而財富最高的一部分人這一比值達到4.27%。廣義財產性收入的變化更為明顯,財富最高的家庭資本收入和經營收入的總和占收入的百分比平均達到21.55%,遠高于其他分組。

表1 變量統計描述

表2 家庭收入結構(按財富分組)

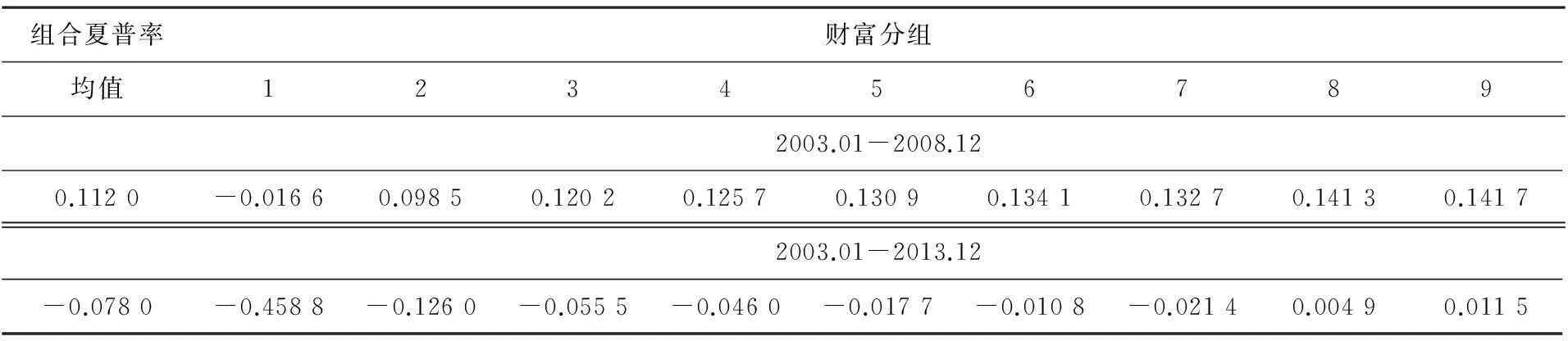

一個合理的推測是,財富較高的家庭不滿足于把錢存入銀行這種傳統的投資方式,而是傾向于將財富投入股票等風險金融產品和房地產,或者利用積累的資本進行自有企業的經營,通過多種渠道進行理財。而低財富凈值的家庭沒有足夠的資產或者不愿意進行這些投資,從而使得財產性收入處于較低水平。對此初步的驗證可以通過衡量家庭的投資組合效率完成。夏普率是衡量投資組合有效性的一般指標,它通過計算投資組合單位風險獲得的風險溢價來描述異質性家庭投資組合有效性的差異。我們利用吳衛星等[21]的方法,通過各類資產的收益率市場數據和家庭持有資產的結構,計算每個家庭的資產加權夏普率,并統計與財富的關系,結果如表3。由于投資者資產結構數據為2008年末值,為穩健起見,分別使用2003年到2008年和2003年到2013年市場收益率進行計算。可以看到,財富越高的家庭,他們所持有投資組合的夏普率更高。特別是2003年到2013年階段,由于2008年到2013年國內股票市場和房地產市場經歷了一次劇烈的下滑,而財產性收入容易受到股票、基金和房地產市場波動的影響,大部分家庭的平均夏普率為負值,只有財富最高的兩組因為承擔風險獲得了正收入。

表3 投資組合效率(按財富分組)

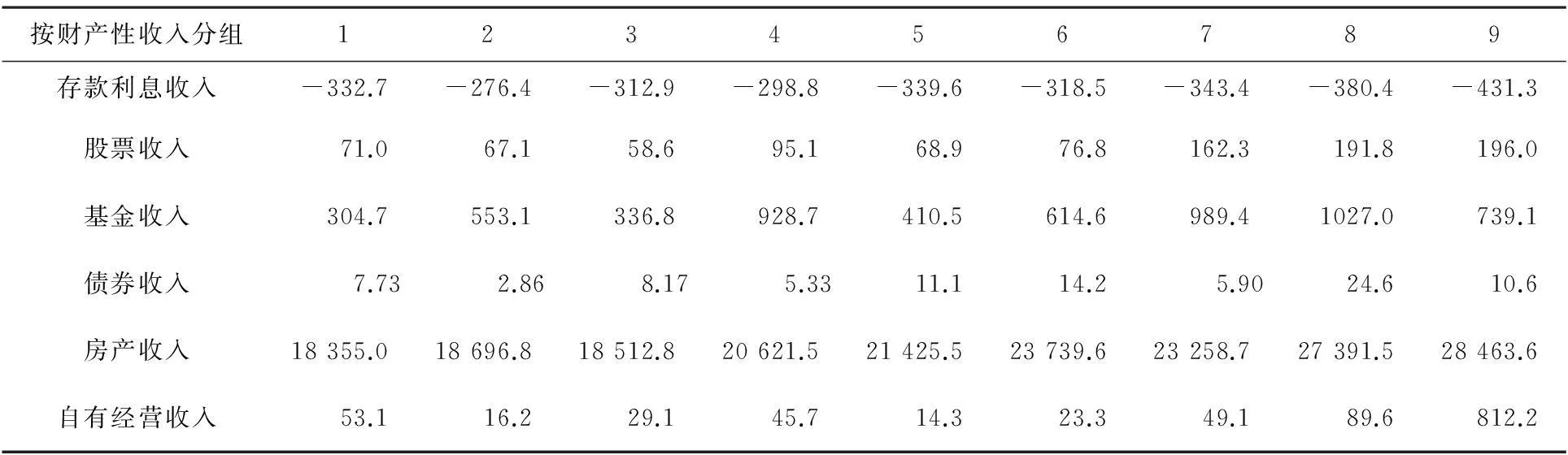

為了分析財產性收入的來源,我們在表4按廣義財產性收入的高低平均分組,同樣使用2003年到2008年市場實際收益率結合樣本數據中每個家庭每項資產計算每一類資產取得的實際收入。可以看到財產性收入來源主要集中于股票基金市場和房地產市場。其中由于房地產資金規模較大,且樣本期間房地產市場高度繁榮,使得來自房地產的收入占據財產性收入的最大份額。房地產收入在各組間基本呈單調遞增,財產性收入最高的家庭來自房地產的收入是財產性收入最低家庭的1.6倍。自有經營收入對于財產性收入最高的家庭尤為重要,是財產性收入最低家庭的15倍。用2003年到2013年的收益率數據得到的是相似結論,在此不再贅述。

表4 實際收入來源分解(按廣義財產性收入分組)

(二)回歸分析

我們在這一部分對收入結構和財富分布的關系以及影響居民收入結構的其他因素進行分析。我們主要用狹義和廣義財產性收入總額以及其分別占家庭總收入的份額作為被解釋變量表征收入結構。不難推測,收入結構與居民的財富積累和構成、投資能力和風險喜好以及面臨的投資渠道的豐富程度、投資環境是否良好、法律保障是否完善等市場因素有關。為此我們建立以下四種模型:

(1)

(2)

(3)

(4)

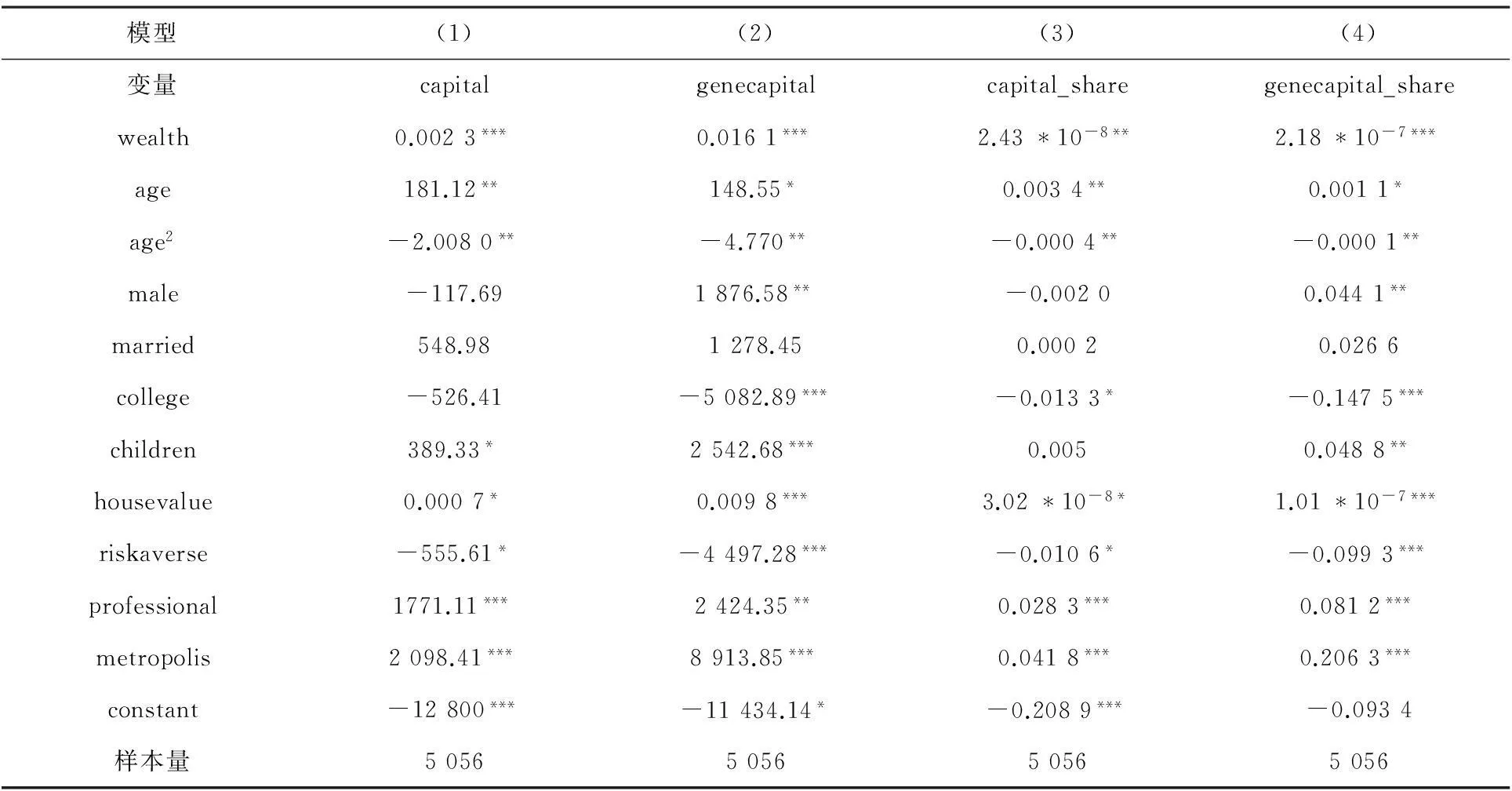

由于并不是所有居民都擁有狹義和廣義的財產性收入,因此我們使用Tobit模型來估計上述四式。回歸的結果見表5。

1.居民財富對收入結構的影響

從表5可以看出,財富越高的家庭,其收入結構中狹義和廣義財產性收入就越高,財產性收入占總收入的比重也越高,這種影響非常顯著。財富較低的家庭的財產性收入總量少、比重低。這種效應在包含經營收入的廣義財產性的模型中更為顯著。這一結論在此論證了本文的主題,即財富越高的家庭從資本市場上獲得的利益就越高。而財富低的家庭實際上通過低利潤的儲蓄手段,將收入“補貼”給了財富高的家庭。

表5 家庭收入結構與財富及其他因素的關系

注:***P<0.01,***P<0.05,*P<0.1,下同。

2.居民個人因素對收入結構的影響

個人因素對收入結構也有影響。年齡對財產性收入和其占總收入的份額的影響是二次的,也就是說財產性收入隨著居民年齡的增長而增長,但增長速度逐漸放緩。性別僅對包含經營收入的廣義財產性收入有顯著的正向影響,這可能是由于男性更傾向于自主創業或者擁有個人企業。婚姻對收入結構沒有顯著影響。教育對收入結構中財產性收入的多寡影響是負的,也就是說大學本科學歷以上的居民的財產性收入反而傾向于較少,這與一般意義上認為知識能力較強的投資者能夠獲得更多的收益相悖。實際上,一方面學歷本身并不能完全表征投資者的投資水平,另一方面學歷較高的投資者可能更容易成為受雇傭的經理人獲得薪酬收入,而非資本和經營收入。有孩子的家庭財產性收入更高。家庭資產中包括房產對收入結構中財產性收入有正面影響。而投資者的風險態度也有關鍵作用,風險厭惡的家庭財產性收入要顯著較少。投資者的職業特點對收入結構的影響十分顯著,職業為專業性較強的居民財產性收入和占比明顯較高。

3.市場環境因素對收入結構的影響

財產性收入的獲得依賴于國民經濟的良性發展和國民財富的持續增長,也依賴于市場環境的完善、投資渠道的拓寬和投資者教育。我們用變量metropolis即被調查者是否住在北京或廣州市(這是樣本里唯一的兩個特大型城市),并假定北京和廣州的市場環境因素要好于其他的相對較小的城市。因此metropolis對財產性收入的影響應該是正面的。數據驗證了這一結論,在(1)到(4)的四個模型中,這一變量的回歸系數都顯著為正。而且,廣義財產性收入的兩個模型系數更大,這可能是由于在大城市進行商業投資更為容易。

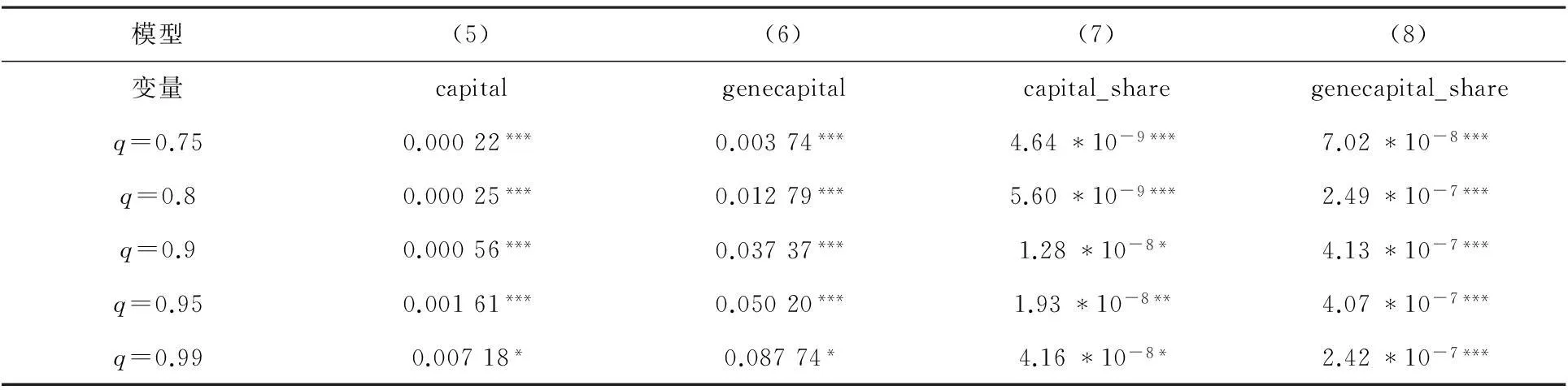

4.收入結構與財富的關系——基于分位點回歸的分析

分位點回歸提供了研究財富對收入結構具體影響模式的方法,通過估計條件分位點方程而非條件均值方程,分位點回歸能夠分析財產收入分布上的不同位置受到財富的影響。我們估計以下四個模型:

(5)

(6)

(7)

(8)

其中q表示估計的分位點,Zi相當于模型(1)—(4)中除了財富之外的其他自變量,在此我們只關注財富的影響,其他變量的回歸系數略去。回歸結果如表6所示。

表6 收入結構與財富的關系(分位點回歸)

表6的每一列表示在每個模型中分位點的取值,由于擁有財產性收入的家庭不到總體樣本的一半,因此研究較高分位點才有意義。我們選擇了75%、80%、90%、95%和99%五個分位點,分別代表財產性收入對應的分布位置。一個有趣的現象是,財富對于不同分位點的財產性收入影響是不同的,分位點越高,即收入結構中財產性收入的比例越大,財富的增加對財產性收入的正向影響就越大,對于四個模型都是如此。直觀的解釋是,對于收入結構偏財產性收入越多的家庭,財富的增加將會更促進其財產性收入占比的增加,也就是隨著財富的累積,財產性收入的增加速度是遞增的,原本財產性收入高的家庭會獲得更高的財產性收入。這也驗證了引言里對于財富分布導致財產性收入分布不均,從而加速財富的集中。

四、結 論

諾貝爾獎獲得者羅伯特·席勒在其著作《金融和好的社會》中寫道,“創造并推行金融創新是應對經濟不平等的最佳策略”,“最重要的是對金融體系進行擴大化、民主化和人性化的改造,直到未來某一天各類金融機構在普通民眾的生活中更常見,影響更積極”(Shiller,2012)[23]。在金融市場迅速發展的今天,居民對金融市場的利用水平顯然成為影響財富積累速度和水平的關鍵因素,僅靠勞動收入很難實現財富的增值,而金融市場實際上為居民提供了利用已有財產以股東身份分享經濟增長的成果的機會。因此家庭的收入結構就體現了這種對資本市場的利用水平。我們的研究利用微觀家庭調查數據的分析表明,家庭的收入結構與居民的財富水平、投資能力、風險態度以及所處的市場環境有關。財富較高的家庭的收入結構與財富較低的家庭顯著不同,表現在財產性收入無論在絕對值還是占總收入的份額上都顯著更高,因此財富高的家庭通過資本市場獲得的收益也更高。更進一步的,財富對于財產性收入的影響在財產性收入較高的家庭中表現地更為顯著,也就是說越善于在資本市場獲利的家庭,其財富的增加對財產性收入的正面影響越大。這種循環加強的效應可能是社會財富不斷集中的原因之一。我們的研究表明,財富較高的家庭的收入結構與財富較低的家庭顯著不同,表現在財產性收入無論在絕對值還是占總收入的份額上都顯著更高。財富高的家庭通過資本市場獲得的收益更高。

國家應當鼓勵金融機構針對客戶的不同資產情況提供全方位的理財產品,注重針對普通家庭特別是財富較少人群的理財業務。政府應鼓勵低財富、低收入的家庭進入市場,在必要的時候也可以考慮通過社保基金等方式來代替居民家庭進行投資。另外,在鼓勵居民參與金融市場的同時,政府更應通過規范市場秩序和完善制度建設,鼓勵金融創新,提供更多可選擇的金融產品等措施來提高居民的投資效益。采取相應措施,提高國民的金融理財素養,使得居民更多地參與金融市場,加強信息披露制度,改善金融機構信息平臺(例如網站和產品手冊)的可讀性;為投資者提供合適的破產投資期權以及鼓勵對設計簡明的金融產品進行稅收補助。

[1] 陳志武.讓證券市場孕育中產階級[J]. 新財富,2003(8):15-16.

[2] Shiller,R.The New Financial Order: Risk in the 21st Century[M]. Princeton University Press,2003: 42.

[3] Piketty,T.Capital in the 21st Century[M].Harvard University Press,2014: 3.

[4] 史代敏,宋艷. 居民家庭金融資產選擇的實證研究[J].統計研究,2005(10): 43-49.

[5] 趙人偉.我國居民收入分配和財產分布問題分析[J].當代財經,2007(7): 5-11.

[6] 葉志強,陳習定,張順明.金融發展能減少城鄉收入差距嗎?——來自中國的證據[J].金融研究,2011(2): 42-56.

[7] 汪昌云.努力增加人民財產性收入[J]. 北京觀察,2008(06): 36-37.

[8] Bertaut,C., Starr-McCluer,M. Household Portfolios in the United States,in Luigi Guiso,Michael Haliassos,and TullioJappelli,eds: Household Portfolios[M]. MIT Press,Cambridge,MA,2000: 28-70.

[9] Carroll,C. Portfolios of the Rich,in Luigi Guiso,Michael Haliassos,and TullioJappelli,eds.: Household Portfolios[M]. MIT Press,Cambridge,MA,2002: 248-297.

[10] 吳衛星,齊天翔.流動性、生命周期與投資組合相異性[J].經濟研究,2007(2): 97-110.

[11] Campbell,J. Y. Household Finance[J]. The Journal of Finance,2006,61(4): 1553-1604.

[12] Fama,E. F.,French,K. R. The Equity Premium[J]. The Journal of Finance,2002,57(2): 637-659.

[13] Quadrini,V. Entrepreneurship,Saving,and Social Mobility[J]. Review of Economic Dynamics,2000,3(1): 1-40.

[14] Chernozhukov,V.,Hansen,C.The Effects of 401 (k) Participation on Wealth Distribution: An Instrumental QuantileRegression Analysis[J].The Review of Economics and Statistics,2004,86(3): 735-751.

[15] Venti,S. F.,& Wise,D. A. Choice,Chance,and Wealth Dispersion at Retirement in Aging Issues in the United States and Japan[M].University of Chicago Press,2001:25-64.

[16] Campanale,C.Increasing Returns to Savings and Wealth Inequality[J].Review of Economic Dynamics,2007,10(4): 646-675.

[17] Favilukis,J. Inequality,Stock Market Participation,and the Equity Premium[J]. Journal of Financial Economics,2013,107(3): 740-759.

[18] 龔剛,楊光.從功能性收入看中國收入分配的不平等[J]. 中國社會科學,2010(2): 54-68+221.

[19] 趙人偉,李實,丁賽. 中國居民財產分布研究[J].中國經濟時報,2005-04-25.

[20] 陳彥斌.中國城鄉財富分布的比較分析[J]. 金融研究,2008(12): 87-100.

[21] 吳衛星,丘艷春,張琳琬. 中國居民家庭投資組合有效性:基于夏普率的研究[J]. 工作論文,2014.

[22] 國家統計局城市司廣東調查總隊課題組,程學斌,陳銘津. 城鎮居民家庭財產性收入研究[J]. 統計研究,2009(1): 11-19.

[23] Shiller,R. J. Finance and the Good Society[M]. Princeton University Press,2012:101-103.

Household Income Structure and Wealth Distribution:Empirical Analysis Based on Chinese Household Micro Survey

WU Wei-xing1,ZHANG Lin-wan2

(1.Research Center for Applied Finance,University of International Business and Economics,Beijing 100029,China;2.College of Finance,University of International Business and Economics,Beijing 100029,China)

Studies about household income structure mainly focus on the level of capital income and its fraction in total income,which imply the exploitive extent of capital market by households.By empirical analysis of the Chinese household micro survey we find that,families with higher wealth tend to own significantly more capital income in both narrow and broad sense.The effect is bigger for families with higher capital income.It shows that the wealthier families can get more profits from the capital market and this is probably one of the reasons that distribution of wealth becomes increasingly concentrated.Government should encourage the less wealthy families to take better advantage of the market to get capital income and improve income structure,promoting the development of national economy.

Household Income Structure;Wealth Distribution;Capital Income

2014-10-23

國家社會科學基金項目(12BJY153);國家自然科學基金項目(71373043,71331006);對外經濟貿易大學學科建設專項經費資助(XK2014102)。

吳衛星(1974- ),男,湖北荊門人,對外經濟貿易大學應用金融研究中心、對外經濟貿易大學金融學院教授,博士生導師;張琳琬(1989- ),女,山東青島人,對外經濟貿易大學金融學院博士研究生。

F124.7

A

1001-6201(2015)01-0062-08

[責任編輯:秦衛波]

[DOI]10.16164/j.cnki.22-1062/c.2015.01.013