一灣曠世鐘鼓聲

梁振宇

胡同,原是蒙古語,蒙古人把細長小巷叫“忽洞”,時間久了,“忽洞”便成了“胡同”。胡同,就是很窄的街巷,在北京城,胡同可謂星羅棋布,比比皆是。胡同里面,隨處可見的是眾多的名人故居和濃郁的歷史文化,行走其間,讓人流連忘返。因為胡同,是北京城的重要組成部分,在北京城三千年的歷史長河中,胡同演繹了老北京人獨有的生活方式和“京味”特色。今天,本博上載《胡同的記憶》(十四):鐘鼓灣胡同影像文字資料,供眾博友參賞。

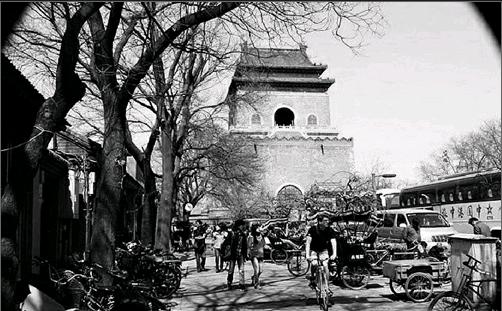

若說北京的胡同,哪條流淌的洋腔洋調最多,我的答案是位于北京古城中軸線上的鐘鼓灣胡同。不是忽悠,我敢說在這里游歷的人,二三十人中,準保有一個外國人,尤其是白皮膚、藍眼珠的外國人。我問在鐘鼓灣胡同已經生活了半個多世紀的一位老大爺為什么?老大爺沒有回答,只是告訴我自改革開放以后,來這里參觀游覽的外國人一天比一天多。他們一是喜歡鐘樓鼓樓這兩座古建筑,二是喜歡胡同里的四合院,三便是喜歡胡同里的京味餐飲了。

站在鐘樓鼓樓之間,面對氣勢恢宏的兩座建筑。我想鐘鼓樓昂然矗立近600年,最耀眼的,一定是它們的氣宇軒昂和其間蘊藏的深厚文化了。如此別說外國人感到震撼而心生喜歡,就連我這個生活在北京多年的中國人,也是喜歡得不行了。

有人說,西安也有鐘鼓樓,臨汾也有,神州大地有的是。著名的古剎廟宇更是隨處可見。但我說北京的鐘鼓樓不同,一是北京的鐘樓鼓樓位于北京城的中軸線上,站在鐘鼓樓南望,景山、紫禁城神武門、保和殿、中和殿、太和殿、午門、天安門以及正陽門、永定門7.8千米串成一線,兩樓仿若跌宕起伏、巍峨壯觀的皇家建筑群中的一枚美麗音符,鑲嵌在中軸線的最北端。二是北京的鐘鼓樓與西安等其他城市的鐘鼓樓相比,規模最大,形制最高,也最為氣勢雄偉,巍峨壯觀。三是北京的鐘鼓樓建造在百姓的生活中心,南是通向紫禁城的大道,西、北、東向,便是普通百姓生活的四合院,這是難得的百姓福祉之所在。如此多的理由,誰能不喜歡呢?

若說喜歡,更深層次的原因,則是鐘鼓樓的文化內涵了。據資料顯示,遠在公元前3900年至公元前3000年左右,中國就已有細泥紅陶制成的鐘了。那時的鐘與后來出現的鼓,只是作為樂器之用。及至后來,才漸漸以司時而用于公共性樓閣建筑之上。史料記載,鐘鼓樓源于漢代,那時已有“天明擊鼓催人起,入夜鳴鐘催人息”的晨鐘暮鼓制度。而北京的鐘鼓樓自明永樂十八年(1420年)修建至今,已經有近600年的歷史。其間,歷經火災和列強破壞,卻一直昂然屹立,并向人們訴說著關于鐘鼓樓在歷史中的那些美麗、動聽的故事,記錄著共和國成長的歷史,也激發著人們的無盡想象。在藍天白云下的一個初春的日子里,我徜徉在鐘鼓灣胡同,面對四合院烘托下顯得高聳神圣且長相廝守的鐘鼓樓,我曾有感而發:中軸線北端/一對情侶忠貞不渝的佇立/600年的愛情誓言/是劃破北京城上空的洪亮音律/日復一日/年復一年/每當晨鐘暮鼓響起/早朝的君王/勞作的百姓/沒人體味出愛情的力量/魚貫耳孔的/是時間的命題。誰都知光陰的意義/走近時,仿佛鐘杵鼓槌/在耳膜旁敲側擊/而今,雖已是單純的風景/雖已是默然相對,無聲無息/但是共和國的生物鐘/已經因循中華民族/一勞永逸的作息。詩中的表達,也許是我喜歡鐘鼓樓的重要原因之一。

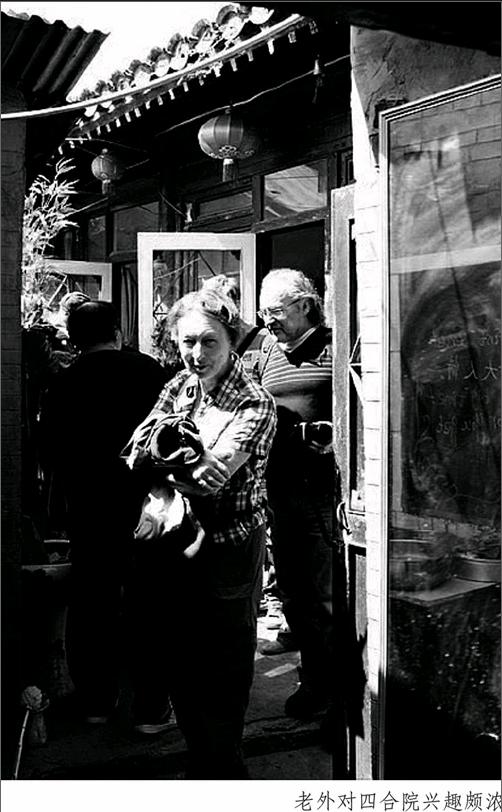

那天在鐘鼓樓下,我問一位翻譯,老外們為何也是如此喜歡鐘鼓灣?那位翻譯告訴我,外國人喜歡鐘鼓灣,是因為鐘鼓灣有獨具中國文化的鐘鼓樓,也因為鐘鼓灣有流淌著京腔京韻的四合院。老外們呀,最喜歡的就是他們沒有的東西,當然,必須有歷史的厚度。

記得我幾次來到鐘鼓灣,除經常看到很多外國人經常登臨鐘鼓樓極目望遠之外,在鐘樓腳下的一座四合小院,我還經常看到小院里參觀的“金發碧眼”總是絡繹不絕。初春的那個日子里,當我也走進了那家小院時,屋里屋外十幾個西方人,正在通過翻譯與院子的主人聊得正歡。我發現,在紅燈籠高掛房檐、紅辣椒垂掛窗欞、鳳尾竹輕輕搖曳的環境中,小院顯得那樣和諧寧靜,而老外們卻是那樣的興奮。我立于小院,心情也是格外日朗風清,只是有一個愿望令我輕輕告訴女主人:“倘若院子再大一點兒,倘若屋子的古木椅子上,有一位老人,或一位女孩兒,彈著三弦兒,或說著琴書,或唱著京戲……那味道該多好!”女主人不語,只是笑。

說句實話,鐘鼓灣過去居住的大人物不多,這里凝聚的文化,也就沒有太多的書卷氣或體現出更多的顯貴來,相反,百姓文化卻因而顯得濃郁。在鐘鼓灣往往復復地轉,感到的是環形鋪開的一幅彎彎的北京普通市民生活的畫卷,舒展時,也打開了四合院內的生活章節和百姓生活有滋有味的畫面。環顧大大小小的四合院,大紅燈籠很多,鳥籠子很多,盆景花盆兒很多,搓麻下棋打牌的人很多。至于胡同的小廣場上,休閑的中老年人,清晨時常常打打太極拳;春陽暖照時,常有麻將聲聲綻放在美麗的春光里。每逢此時,總有養著寵物犬或提著鳥籠子的附近百姓湊近觀看,也偶有遠道而來的外國人湊前“觀敵料陣”。我發現,在鐘鼓灣,市民的生活雖然很瑣碎,很平淡,卻是自然,祥和,人們生活得很真,也很幸福。因而行在鐘鼓灣,自然而然就想尋個小馬扎,輕輕松松坐在春日的暖陽下,以享受一下在這里流淌的美妙時光。

外國人喜歡鐘鼓灣的鐘鼓樓,喜歡鐘鼓灣的四合院,我不知道他們是否也和我一樣,喜歡這里淡泊、祥和的生活,但我敢肯定的是,他們還喜歡鐘鼓灣的北京小吃。

在鐘鼓灣,大大小小的北京小吃店就有十來家,而最著名的莫過“姚氏炒肝”了。此前我也不知,當然我也不吃,但這里總是門庭若市,甚至找個座位都很難。我走進看時,每桌前差不多都有圍等的食客。若是我被圍看著用餐,尷尬得會立即起身走人。但沒辦法,來這里的人大多沖著炒肝而來。我不知他們天生是愛著這道味兒,還是因為美國副總統拜登先生及孫女來過后帶來的仙氣兒。

2011年8月18日,拜登先生訪華時確實來過“姚氏炒肝”店,那天他共花費79元餐費,用餐后掏出100元錢,余額算作小費交給了店主姚燕。但他那天并沒有吃炒肝,而是吃了一碗北京炸醬面,并和顧客以及店員們合了影。不管拜登先生吃沒吃炒肝,但好多顧客都說好吃。好吃不好吃我沒有發言權,有一點就是姚氏炒肝店的確特火,很多外國人也還真喜歡這口兒!當然他們還喜歡其他北京小吃,諸如鹵煮火燒、焦圈兒、豆汁兒……好吃不好吃真的不好說,反正到了他們的嘴里,那叫吃的是北京小吃文化!

游歷鐘鼓灣那天已經時至傍晚,我站在鼓樓之上,看到鐘鼓灣高鼻梁藍眼睛的外國人依然很多,心想今晚的暮鼓能夠擂響嗎?想完覺得自己是那樣幼稚可笑。要知道,要想擂那響徹京城的暮鼓,非需等到重大節日。但是心管不住飛翔的思緒,仿若此時我已經穿越時光隧道,倏然自明朝曾經敲響的“晨鐘暮鼓”聲已響在了耳畔,是那樣悅耳,那樣的具有震撼力!

(編輯·韓旭)

hanxu716@126.com