自由體位分娩在第二產程中的應用效果

孫琴 湯靜

蘇州市吳中人民醫院產房,蘇州 215128

第二產程是指胎兒娩出期,是分娩的重要一環,在這一時期經常會出現由于宮縮和疼痛感增強而導致產程延長,最終引起胎兒在宮內窘迫和新生兒窒息,所以分娩時體位的選擇至關重要[1]。本文以本院分娩的110例產婦為研究對象,對比分析在第二產程采用自由體位與常規仰臥截石位對產程時間、產婦出血情況、產后不適、新生兒窒息率及產婦滿意度的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2014年1~6月來本院分娩的產婦55例為觀察組,在第二產程采取自由體位;同時選擇同時期產婦55例為對照組,采取常規仰臥截石位,其中觀察組:年齡 21~37 歲,平均(28.17±5.63)歲;孕周為 37~41 周,平均(39.14±0.21)周,包括 40 例初產婦,15 例經產婦。對照組:年齡 20~38 歲,平均(27.26±5.02)歲;孕周為 37~40 周,平均(39.44±0.55)周,包括 38 例初產婦,17例經產婦。兩組產婦在一般資料方面差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

對照組產婦在第二產程采用常規體位,具體如下:產婦宮口開全后平躺于產床上,取截石位,并指導其向下屏氣[2];觀察組產婦在第二產程采用自由體位,即根據產婦的舒適感覺選取相應的體位[3-7]。①低坐位:產婦可以在醫生的指導下坐在靠背椅上,分開雙腿,髖關節屈曲外展,子宮收縮時前傾上半身,同時正確用力,并雙手拉住手把,用力向下屏氣;②半坐臥位:指導產婦坐在產床上,并將產床靠頭的一邊升高到30°~45°,并讓其背部靠在背板上;③側臥位:指導產婦彎腰含胸,且上腿屈曲前移,與身體縱向約成90°,腹部與床面相貼,下腿后伸,胸前抱一軟枕;④蹲位:指導產婦兩腳分開,蹲在產床上,雙手拉住專用把手;⑤站立位:指導產婦站在床邊,雙手扶住窗欄,雙腿輕微張開,以能左右晃動臀部為宜。

除此之外,對兩組患者的第二產程均進行相同的護理,尤其注意及時補充產婦所需的營養和水分,并指導其正確應用腹壓。護理人員必須嚴密監控產婦的產程,特別注意胎心的變化,以積極引導其心理狀況。

1.3 觀察指標及評價標準

分析兩組產婦在第二產程采用自由體位與常規仰臥截石位對產程時間、產婦大出血情況、產后不適、新生兒窒息率及產婦滿意度的影響,其中大出血是指產后2 h出血量>500 ml;產后不適是指產婦在產后2 h不能自由伸抬腿、自如過床或者雙下肢有酸麻感;新生兒窒息是指Apgar評分<7分。會陰損傷的評判標準:①無損傷是指產婦會陰外形較為完好,無損傷;②Ⅰ度裂傷是指產婦的撕裂傷只發生于陰唇系帶、會陰皮膚及陰道黏膜;③Ⅱ度裂傷是指撕裂傷涉及產婦皮膚及黏膜、會陰體筋膜及肌肉損傷;④Ⅲ度裂傷是指產婦的撕裂傷包括其皮膚、黏膜、會陰體及肛門括約肌;⑤Ⅳ度裂傷是指撕裂傷擴展至直腸黏膜,并將直腸腔暴露或者將尿道撕裂。采用調查問卷的方式對所有產婦的滿意度進行分析,主要包括非常滿意、滿意、不滿意三個層面,總滿意度=(非常滿意例數+滿意例數)/總例數×100%。

1.4 統計學分析

使用SPSS 18.0軟件對本文所有數據進行統計學分析,計量資料用均數±標準差(±s)表示,采用 t檢驗,率的比較采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組第二產程時間的比較

觀察組產婦的第二產程時間為(40.16±10.14)min,短于對照組的(61.01±12.48)min(P<0.05)。

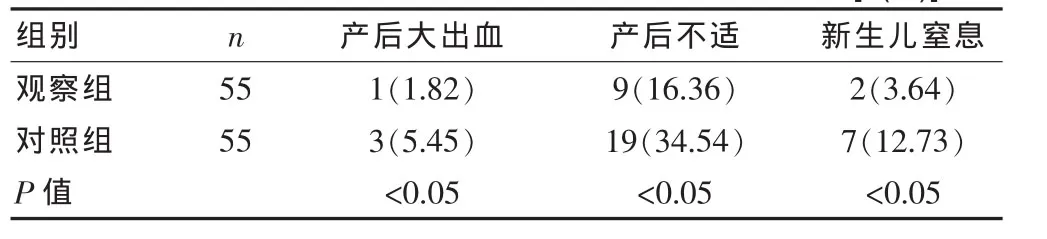

2.2 兩組產后大出血、產后不適及新生兒窒息的比較

觀察組的產后大出血、產后不適及新生兒窒息率均明顯低于對照組(P<0.05)(表 1)。

表1 兩組產后大出血、產后不適及新生兒窒息的比較[n(%)]

2.3 兩組會陰損傷情況的比較

觀察組有30例無損傷患者,占54.54%,有22例會陰Ⅰ度損傷患者,占40.00%,有3例會陰Ⅱ度損傷,占5.45%,對照組有25例無損傷患者,占45.45%,有21例會陰Ⅰ度損傷患者,占38.18%,有9例會陰Ⅱ度損傷,占16.36%,兩組差異有統計學意義(P<0.05)。

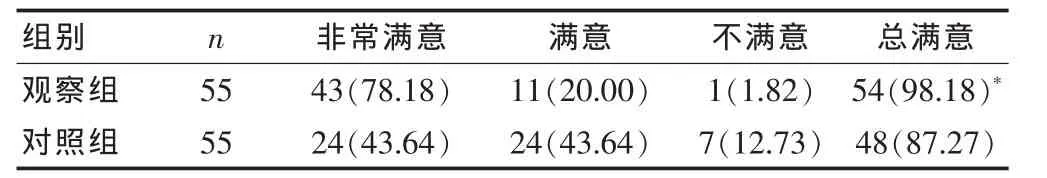

2.4 兩組產婦滿意度的比較

觀察組產婦對分娩效果的總滿意度為98.18%,明顯高于對照組的 87.27%(P<0.05)(表 2)。

表2 觀察組與對照組的滿意度的比較[n(%)]

3 討論

作為整個分娩過程中相對較為危險的環節,如果第二產程過長,很有可能會導致產婦出現酸中毒,這樣不僅會增高胎兒窘迫和新生兒窒息發生率,而且還會增高剖宮術分娩的概率[8]。一般來講,決定分娩的三大因素主要包括產道、產力及胎兒,在臨床分娩過程中,雖然骨盆和胎兒的大小是固定因素,但是胎頭的位置和產力卻受生產時體位的影響較大。由此可見,為了提高分娩的成功率,促使胎頭下降,產婦應該選擇合適的體位[9]。過去應用較為廣泛的第二產程分娩體位是仰臥截石位,這種方式可以充分暴露手術范圍,有助于助產士接產,并應對突發情況,但是由于其盆骨可動性受限,骶骨關節難以擴張,所以很容易造成骨盆空間相對狹窄,這樣會使胎頭的阻力增大,極大地消耗了產婦的體力,最終造成宮縮乏力,引起產程延長,增高產后大出血發生率,而自由體位是指產婦在分娩過程中可以根據自己的意愿自行選擇臥、坐、跪、蹲、立等姿勢進行分娩[10-11]。以半坐臥位為例,與傳統的仰臥截石位相比,其可增加腹肌、盆底肌和四肢肌群的收縮力,增加胎頭對宮頸的壓力,刺激宮縮,同時減少骨盆傾斜度,使胎頭更加適應骨盆的入口平面,利于胎頭下降入盆等[12-15],但也有會有試產失敗的,本組研究中無失敗產婦。

本研究結果顯示,觀察組第二產程時間為(40.16±10.14)min,明顯短于對照組的(61.01±12.48)min,觀察組的產后大出血、產后不適及新生兒窒息率均明顯低于對照組,觀察組的產婦滿意為98.18%,明顯高于對照組的87.27%(P<0.05),說明在第二產程采用自由體位分娩的應用效果優于常規仰臥截石位。

綜上所述,產婦在第二產程采用自由體位分娩不僅可縮短第二產程時間,降低產后大出血、產后不適及新生兒窒息率,而且還能提高產婦滿意度,值得臨床推廣應用。

[1]聶津,解素勇.產程中不同分娩體位對分娩效果的影響[J].醫學研究與教育,2012,29(5):65-68.

[2]恩平,曹小娟.自由體位降低會陰側切率的臨床效果對比研究[J].吉林醫學,2014,35(31):6937-6939.

[3]涂偉妹,劉佩蓉,郭愛英,等.初產婦在第二產程中采取自由體位聯合無保護會陰接生對分娩效果的影響[J].實用臨床醫學,2014,15(8):68-70.

[4]吳艷慈.人性化護理服務模式在自由體位分娩中的應用效果[J].中國醫藥科學,2013,3(10):118-120.

[5]李正儉.自由體位對初產婦持續性枕后位、枕橫位分娩的臨床觀察[J].中外醫學研究,2012,10(23):32-33.

[6]杜新青.采用自由體位與傳統臥位對分娩影響的臨床觀察[J].河北醫藥,2014,36(13):1956-1958.

[7]潘敏,雪麗霜,陳悅,等.體位干預及采用分娩輔助設施對產程及分娩結局影響的研究進展[J].中國婦幼保健,2012,27(18):2874-2876.

[8]劉輝姐,藍彩旋.自由體位與傳統臥位對分娩影響的對比觀察[J].中外醫學研究,2013,11(19):44-45.

[9]葛麗.自由體位分娩加分娩減痛法在初產順產婦中的臨床價值[J].大家健康·學術版,2014,8(22):205-206.

[10]黃華.自由體位分娩在產程中的綜合效果分析[J].中國實用醫藥,2014,9(7):128-130.

[11]王燦輝,鞠麗紅.自由體位分娩加分娩減痛法在初產順產婦中的綜合應用效果觀察[J].海南醫學,2013,24(15):2230-2232.

[12]陳瑩,鄭娟,莊皎月.陰部阻滯麻醉結合自由體位在初產婦第二產程的應用觀察[J].基層醫學論壇,2014,18(34):4637-4640.

[13]李悅.體位干預對產婦產程影響的研究進展[J].中華現代護理雜志,2013,19(10):1227-1230.

[14]陳茜.自由體位分娩在產科的應用體會[J].中外醫療,2011,30(28):73.

[15]徐曉俊,宗子昱.自制產椅用于產婦坐式體位分娩[J].中華護理雜志,2007,42(10):959.