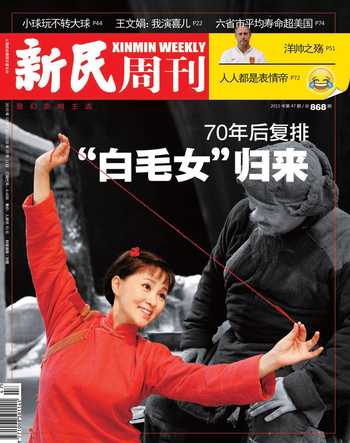

“白毛女”的接力棒傳到了第四代

闕政

全國上下,演過“白毛女”的女演員可以說數不勝數。當年“白毛女風暴”席卷全國時,大到國有劇團,小到工宣隊,歌劇、舞劇、地方戲,什么樣的白毛女都有。那時候的《北風吹》,簡直就像今天的《小蘋果》一樣,風靡大街小巷。

從王昆老師1945年首演歌劇《白毛女》開始,僅在中國歌劇舞劇院的歷史上,就先后有過十幾位女主角。不過,其中最為出類拔萃的,還得數“三代白毛女”——第一代的王昆、第二代的郭蘭英、第三代的彭麗媛——王昆創造了“喜兒”這個形象,郭蘭英為白毛女吸取了戲曲表演的身段和唱腔;彭麗媛賦予了白毛女科學的發聲體系,將戲曲與歌劇進一步融合……

郭蘭英老師指導雷佳。

每一代白毛女,都是觀眾記憶里難以磨滅的經典。如今,這一棒遞到了“第四代白毛女”、總政歌舞團一級演員雷佳手里。雷佳是個湘妹子,曾多次獲得金鐘獎、青歌賽金獎,唱功了得。北京奧運會時,她主唱的《中華56民族之歌》專輯被作為“國禮”贈送給各國政要和使節。正在中國音樂學院攻讀民族聲樂藝術表演博士學位的她,此前還有過不少歌劇演出的經驗:由她主演的中國歌劇《木蘭詩篇》,先后在日本、俄羅斯成功“無擴音”演出,還獲得了由俄羅斯“指揮沙皇”捷杰耶夫親自授予的“卓越藝術家獎”。

此次接棒白毛女,對80后的她來說,仍是個不小的挑戰。幸運的是,雷佳不是一個人在戰斗——歌劇《白毛女》首演70周年后的這一次復排,“第一代白毛女”王昆老師生前非常關注,“第二代白毛女”郭蘭英老師做藝術顧問,“第三代白毛女”彭麗媛老師做藝術指導,可以說是集中了前三代白毛女的合力,再現經典。

有前三代藝術家的鼎力相助,雷佳在此次巡演中的表現也得到了觀眾的一致好評。石家莊演出結束時,還有一位觀眾難以置信地跑來問她:“你剛才是現場在唱嗎?”一般來說,歌劇演出比較適合幾百人的劇場,而雷佳嘹亮的嗓音,卻可以讓河北省藝術中心將近3000位觀眾,從前到后都聽得真真切切,如在眼前。

了解當地人的生活

《新民周刊》:怎么看歌劇《白毛女》首演70周年后的這一次復排?

雷佳:我覺得歌劇《白毛女》首先就是一座藝術的高峰,她是中國第一部新歌劇,也是中國民族歌劇的開端。很多人知道白毛女都是通過不同的藝術形式,但歌劇其實是最早的版本。她在中國民族藝術歷史上是開創性的、里程碑式的作品——比如音樂創作上,第一次用到戲曲板腔體,將民間戲曲與西方歌劇的技術融合;表演藝術上,通過王昆、郭蘭英、彭麗媛老師幾代的傳承,把戲曲的表演方式和西方斯坦尼斯拉夫斯基真實性的表演方式結合在一起,讓中國的歌劇藝術達到了新的層面和高度。這樣的高峰,《白毛女》是第一個。所以她才能影響幾代人,直到現在,很多人聽到《北風吹》,聽到“扎紅頭繩”,仍然那么有共鳴。

《新民周刊》:作為一個80后,要挑戰自己打造“第四代白毛女”,你覺得你的優勢在哪里?

雷佳跟隨《白毛女》劇組赴河坊村采風。

雷佳:我比較幸運,是一個軍旅文藝工作者,比大家更有機會看到為國家、民族奉獻的人們、戰士們,這些都成為了我生活的積淀,也成為了我藝術創作的源泉。這次重新復排經典,也是為了和人民在一起,了解大家需要什么。所以今年年初3月份的時候,我們去陜北綏德、延川、延安體驗生活,到了當年的魯藝所在地,還去過河北石家莊平山縣北冶鄉的河坊村,就是當年傳說中白毛女故事的發生地,特別有感觸。

《新民周刊》:下鄉體驗生活感受如何?

雷佳:我們去了都住在老鄉家里,天氣挺冷的,但是老鄉都特別熱情,讓我們心里覺得特別溫暖。和村民同吃同住,他們教會我們很多——像我在戲里演的那些貼餅子、燒火的動作,就是那時候跟老鄉學的。老鄉還教我們包餃子、放羊,一起去山上看那個山洞,去縣里看河北梆子。《白毛女》這部戲最早是歌劇,后來又改編成電影、芭蕾舞劇,成了樣板戲,很多年輕人也都知道這個故事,對這個戲有感情,只是現在看得少了。

我們畢竟演的是70年前的編劇筆下的人物,如何在現代舞臺上演活她,需要了解那個年代,了解他們的生活,讓你的心靠近他們,才可能把你的技術用于創作。這也是為什么文化部一再強調習主席的文藝座談會,要深入生活,只有真正跟人民在一起,才知道大家喜歡什么,我們才知道應該唱什么。

傾注了很多前輩藝術家的關懷

《新民周刊》:彭麗媛老師作為這部劇的藝術指導,給了你哪些幫助?

雷佳:彭麗媛老師是第三代白毛女的代表,當年她把中國民間戲曲的演唱方式和西洋聲樂體系結合起來,上升到了更加科學的高度,還因為這個劇的演出獲得了中國戲劇表演藝術的最高獎“梅花獎”。這一次我們排戲從頭至尾都有她的指導,不僅是在聲樂上,她在人物塑造方面,把喜兒這個角色的層次揭示得很透徹:從少女階段、到被壓迫欺凌的弱者形象,再到反抗意志覺醒,與惡勢力抗爭,藏匿在深山,最后通過共產黨的解救回到村子里重新生活,每個階段的形體演出和聲音塑造都不一樣,每一段她都花了很多功夫教給我們這些年輕演員。

雷佳跟隨《白毛女》劇組赴河坊村采風,跟老鄉學著貼餅子。

《新民周刊》:從第二代白毛女郭蘭英老師那兒又學到了什么呢?

雷佳:我們這個劇可以說傾注了很多前輩藝術家的關懷,每個人都非常感動。郭老師面對面跟我說臺詞的時候,一聲“爹”,就把我眼淚說下來了。一方面是前輩藝術家的功力深厚,第二是對角色注入了全副感情,對藝術也注入了全副感情——在他們心里,戲比天大。這是我們這個年代的演員所缺少的。跟郭老師這些老藝術家排練,我們學到了很多東西,不僅是技術上的,更多是對藝術的敬畏。

《新民周刊》:這么多前輩藝術家在場,會覺得有壓力嗎?

雷佳:《白毛女》這出戲,70年來一直在不停修改,傾注了很多前輩藝術家的心血。這么樣的一座高峰,我們年輕一代來排演,肯定更要傾注全副心血。其實每個人都覺得壓力很大,郭老師80多歲了還天天在給我排戲,我在感恩的同時,更加覺得是一種帶有搶救性質的傳承。郭老師跟我說:“我都這把年紀了,所有的東西都教給你,你趕快來拿吧!”這種話我聽了心里既感動又著急。

《新民周刊》:這一次巡演覺得自己得到老前輩百分之百的真傳了嗎?

雷佳:暫時還達不到。老藝術家的功力,對藝術的敬業,需要我們一輩子學習。

希望喜兒這個人物更真實

《新民周刊》:會在傳統戲曲曲調之外加入一些通俗的唱法嗎?

雷佳:我在這部劇里沒有使用通俗唱法。在具體處理上可以柔和一些,個別地方用到氣聲。但這部戲創作的時候用了很多民間戲曲,像河北梆子,你說用通俗唱法能行嗎?氣都不夠。我也會覺得不滿足。

首先要解決的是語言問題,唱起來每個字咬字都要清晰,讓觀眾能聽清楚。這次復排的版本里新加了喜兒和大春重逢時候的二重唱,加強了音樂性,更加歌劇化,也更加感人。可以說在歌劇化和人性化上都有發展。

《新民周刊》:從最初的純民樂配樂,到現在的民樂加上交響樂,配樂是否也越來越復雜?

雷佳:為什么《白毛女》會有歌劇、舞劇這么多種藝術形式呢,因為大家都很愛她。歌劇《白毛女》最早是純民樂配樂,現在是交響樂加上戲曲的打擊樂,都融合進來。像這一次我們既用到西洋的豎琴,又用到中國的板胡,兩種樂器連弦都不一樣。這里面的配合有很多學問,對樂隊和舞臺表演來說就更是考驗。要看來沒有違和感,要很合理。整個創作團隊都抱著一種把經典捧在手里好好繼承的態度在用心創作。

《新民周刊》:這次演出有沒有一些自己的創新在里面?比如舞臺上的表情會更細膩,突破以往程式化的表演?

雷佳:對,我希望喜兒這個人物更真實,而且我們這次加了新的唱段,升華了人物的人性,所以在演“恨是高山”的時候表情會細膩一些。但是根據戲曲板腔體的設計,一些戲劇程式化的東西還是要保留,這樣會顯得更有力量,所以后來又收回來一些。總體來說這一次更多的是要繼承老藝術家的豐富寶藏,跟繼承相比創新的分量比較小,還是想先把好的東西繼承下來。