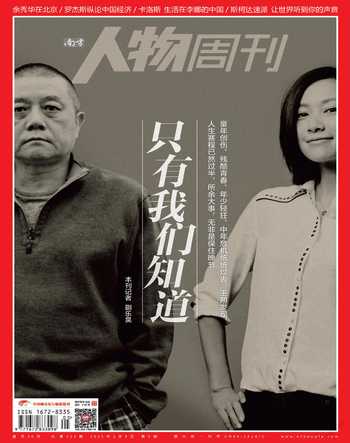

顏寧 尋求下一個突破

黃昕宇

清華醫學院教授顏寧的辦公室門上有一方宣紙,上書“閉關勿擾”4個毛筆大字,用好幾張印著“被吸煙,我不干”的綠色小貼紙固定在門上。宣紙下面新貼了小便簽紙,手寫的4個字:“請勿敲門”。

“在我全神貫注的時候,最討厭嘹亮的敲門聲,嚇一大跳不說,剛才的思路全打斷了”,去年末,她發微博抱怨,宣告未來幾周“郵件不回、電話不理、敲門黑臉”,“需要清凈的世界”。她又主動“失聯”了。

2007年顏寧剛從普林斯頓畢業回母校清華工作時,也沒想到自己的科研事業這么快就步入上升期。顏寧實驗室的研究方向是生物學領域前沿的課題,包括與疾病相關的重要膜蛋白的結構與功能研究和脂類代謝調控的機理研究。頭幾年的實驗室基礎建設階段一過,研究成果開始一個又一個地出,論文接二連三發表于被譽為生命科學領域Top?Journals的權威期刊“CNS”(《Cell》、《Nature》、《Science》)。2009年和2012年,《Science》評選當年“breakthrough?of?the?year”和9項“runners-up”榜單中,顏寧實驗室的成果兩次入選引用名單。去年6月,她帶領的實驗室團隊攻破學界已研究半世紀之久的人源葡萄糖轉運蛋白GLUT1結構,首次成功解析其晶體結構和工作機理。美國科學院院士、加州大學洛杉磯分校教授羅納德·魁百克驚嘆:“她戰勝了過去40年從事GLUT1結構研究的所有科學家。”

顏寧在清華園的本科4年過得晃晃悠悠的,沒什么大志向,看武俠,看電影,關心明星和八卦,亦步亦趨地跟著學霸死黨李一諾考托福和GRE,進實驗室做畢設,申請出國,一不小心撞見了真心愛的事業。李一諾的爸爸當年幫兩個姑娘報名托福考試,因為拼音不過關把顏寧的Ning拼成了Nieng,改不了只能一路用了下來。那會兒,李一諾安慰她,這名字可是獨一份的,出名了辨識度高,“果真,Nieng?Yan這個有特色的名字成了響當當的國際論文霸啦。”

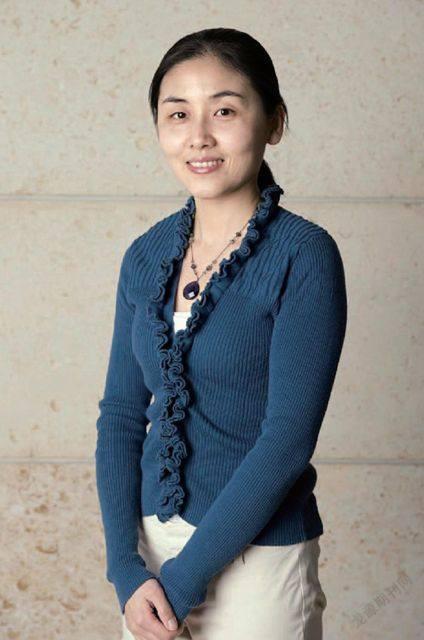

顏寧說自己是“反社交人格”,閉關的時候,她會把手機調成勿擾模式,把辦公室電話線拔了。真見面,她其實挺親切的。看她從辦公室出來的身影,衛衣運動褲,走路輕捷,年輕活潑的樣子,跟迎面的學生高高興興地打招呼,笑呵呵的。

博士四年級的潘孝敬,在大四剛見她時,也只見識了她親切的一面。四五年前她進顏寧實驗室做本科畢設,剛來沒有飯卡,顏寧帶她去的食堂,掏飯卡給她買飯,還向她推薦了食堂招牌菜。但一涉及課題,顏寧就進入嚴肅模式。不論是在實驗室還是組會,顏寧指出學生的問題毫不客氣,發現的第一時間指出,一點不婉轉。顏寧親自指導潘孝敬實際操作,就站在邊上盯著步驟里每個細節,還不時戴上手套操作示范,潘孝敬緊張得發抖。

顏寧太熱愛科研,說自己幾乎嫁給實驗室了。她的實驗室從一間既沒人也沒設備的空屋子起步。訓練零實驗基礎的“小白”學生,購置儀器和試劑,急急火火地熬了一年,設備到位了,學生上道了,實驗室走上了正軌。

顏寧的風格烙進這個實驗室里,提觀點、指正錯誤,每個人都學會直來直去。顏寧喜歡學生大膽提自己觀點。有個靦腆男生在組會上跟她爭得面紅耳赤,他說話臉就紅,還堅持不懈地說,顏寧特別欣賞他。

顏寧對自己研究的生物科學有強烈的好奇心和豐沛的想法,做課題總是在一個熱情飽滿的狀態里,帶著學生十二分地投入。做TALE課題的時候,凌晨12點鐘,學生騎車在回家的路上,都會突然接到老師的電話,告訴他們一個新的思路。

結構生物學方向的科研領域每一個重要的課題世界上都有很多實驗室在研究,于是爭分奪秒是顏寧實驗室常態的工作節奏。“做實驗不會一個接著一個做,都是一個實驗間歇就做另一個,把時間利用達到最大化,”潘孝敬說。

顏寧直言自己重視在“CNS”發論文,喜歡paper印刷的那一刻,也會在博客分享自己的投稿經驗。她不掩飾自己喜歡出成績,很高興被認可,一點沒想擺出清高的姿態。顏寧反感把發論文看成科研的功利目的的論調,她在博客說,本來“文以載道”,學術論文就是傳播和展示科學發現的主要途徑。那么發在“CNS”這樣的綜合性大刊當然能取得更好的傳播效果和更大的影響力。而在學科愈發細分的今天,這種由內行做出的評議、審核發表出來之后,自然成為外行評價相對公平的標準。雖然不盡客觀,但現代科學評價體系如此,“身為社會人……也就給自己加了道枷鎖。”

同樣,顏寧鼓勵學生表現和展示自己的能力。她注意到清華的男生訥于言時說,有時候在申請、面試里吃虧,有點著急地強調“言”也是綜合實力的體現。而寫論文本身也是博士生訓練的一部分,潘孝敬說,“她會讓你不管寫得多爛,都自己練著寫寫,鍛煉一下英文寫作。”

成果越來越多,顏寧在媒體上的曝光率也越來越高了。她和學生曾聊起過這個話題:科研需要大量的資金、資源支持。顏寧覺得,做科研的也需要讓大眾了解你在做什么,作為對納稅人的一個交代。和發論文一樣,其實是很現實的問題。

2012年央視科技盛典,顏寧被評為科技創新人物,受邀做一分鐘演講介紹結構生物學工作。她專門請清華美院的老師以氨基酸Y和N的結構模型設計了小禮裙,用她的實驗室團隊解析的一個蛋白質結構設計一條絲巾,上節目前先開開心心地穿到實驗室給學生看。典禮上,顏寧用視頻展示模擬的細胞內各種蛋白質協同工作的畫面,“我們的工作越深入,所揭示出的這些畫面也就更深入、更神奇。”

這就是結構生物學的工作,解析結構,可能離直接解決人類健康問題的應用醫學不那么近,卻是基礎和起點。“比如GLUT1,學生物的很多基礎教材上都會提到這個蛋白,但它的原子結構卻一直缺失,而我們相當于在做那部分textbook”。GLUT1論文的第一作者鄧東(也是顏寧學生)說,這是教科書級的意義,給人類基礎知識海洋里增添了重要的一部分。

剛回清華不久,顏寧的同事劉國松教授跟她說起做科學家的三層境界:職業;興趣;永生。聽到第三層,顏寧被震撼了,“神龜雖壽,猶有竟時,你的發現留在歷史上,作為你的一個標志一直傳下去,確實是某種意義上的永生。”

這是做科研的顏寧真正追求的認可。跨年那個夜里,她在寫年終總結。“跨年,我的狀態是迷茫。”想著2015,腦洞大開:開創新的教科書領域?還是索性休息兩個月,拉著死黨李一諾報名參加深圳衛視的《極速前進》?最后她寫:“我想尋求的是突破。”