“隱者”于敏為何被解密

姜浩峰

隱姓埋名近30年,專注于一種武器的研發(fā)。這不是武俠小說里的橋段,而是發(fā)生在今日中國的真事。1月9日,在北京人民大會堂舉行的2014年度國家科學(xué)技術(shù)獎勵大會上,88歲高齡的核物理學(xué)家、“中國氫彈之父”于敏獲國家最高科技獎,國家主席習(xí)近平親自為于敏頒獎。

類似于敏這樣的“隱者”,在中國軍事科技領(lǐng)域,絕不鮮見。他們平時不為人知,甚至在多年以后,只要國家不解密,就將繼續(xù)“隱居”。其實,這樣的例子,在世界各大軍事強國,又豈不如此?

高級機密工作與隱者

“我們國家沒有自己的核力量,就不能有真正的獨立。面對這樣龐大的題目,我不能有另一種選擇。一個人的名字早晚是要消失的,留取丹心照汗青,能把自己微薄的力量融進強國的事業(yè)之中,也就足以自慰了。”這是于敏在接受媒體采訪時所言。

1967年6月17日,新華社向全世界發(fā)布《新聞公報》:“我國在兩年零八個月時間內(nèi)進行了五次核試驗之后,中國的第一顆氫彈在中國的西部地區(qū)上空爆炸成功!”

從研發(fā)原子彈成功到研發(fā)氫彈成功,美國用了7年4個月,蘇聯(lián)用了4年,法國用了8年6個月,中國僅用了2年2個月。而當(dāng)國產(chǎn)氫彈爆炸之際,“氫彈之父” 于敏卻正隱姓埋名不為人知,甚至他的妻子孫玉芹都不知道他的具體工作。

于敏出生于1926年8月,1944年考進北大工學(xué)院機電系。1946年,出于對理論研究的熱愛,于敏轉(zhuǎn)到理學(xué)院物理系,并將專業(yè)方向定為理論物理。中華人民共和國成立后,25歲的于敏被慧眼識才的錢三強、彭桓武調(diào)到中科院近代物理研究所,開始科研生涯。1957年,日本原子核物理專家朝永振一郎率代表團訪華。在日后于1965年獲得諾貝爾物理學(xué)獎的朝永振一郎眼里,于敏是一個專業(yè)能力極強的年輕人。朝永振一郎回國后,發(fā)表文章稱于敏為中國“國產(chǎn)土專家一號”。1922年諾貝爾獎得主、核物理學(xué)家玻爾訪華時,也稱贊于敏是一個“出類拔萃的人”。

1960年底,在錢三強的組織下,以于敏等為主的年輕科學(xué)工作者們,悄悄開始氫彈技術(shù)的理論探索。從基礎(chǔ)研究轉(zhuǎn)向具體的氫彈研究,對于敏個人而言,是很大的損失。于敏生性喜歡做基礎(chǔ)研究,當(dāng)時已經(jīng)很有成績,而核武器研究不僅任務(wù)重,集體性強,而且意味著他必須放棄學(xué)術(shù)前途,乃至學(xué)界的名氣,從此隱姓埋名,長年奔波于西北大漠深處。從1960年到1988年,于敏的名字和身份嚴(yán)格保密。

1961年1月12日,當(dāng)時34歲的于敏在原子核理論研究中可能取得重大成果時,二機部副部長錢三強找他談話,秘密交給他氫彈理論探索的任務(wù)。“我毫不猶豫地表示服從分配,轉(zhuǎn)行!”于敏說。

新工作的保密性何在?且看于敏發(fā)現(xiàn)熱核材料自持燃燒的關(guān)鍵,解決了氫彈原理方案后,他致電“中國原子彈之父”鄧稼先時是怎么說的—— “我們幾個人去打了一次獵……打上了一只松鼠。”鄧稼先聽出是好消息:“你們美美地吃了一餐野味?”“不,現(xiàn)在還不能把它煮熟……要留做標(biāo)本。……但我們有新奇的發(fā)現(xiàn),它身體結(jié)構(gòu)特別,需要做進一步的解剖研究,可是……我們?nèi)耸植粔颉!薄昂茫伊⒓蹿s到你那里去。”松鼠、野味,通通成了隱語“代碼”。

當(dāng)1988年于敏的工作性質(zhì)解密后,他的妻子孫玉芹說:“沒想到老于是搞這么高級的秘密工作的。”

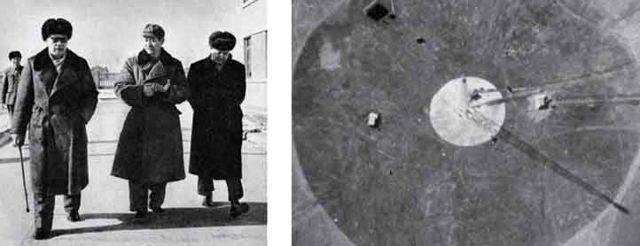

類似的例子,在中國實則并不鮮見。比如力學(xué)家、工程教育家劉先志。劉先志1934年以優(yōu)異成績考取了公費留德,赴柏林工業(yè)大學(xué)就讀機械工程。1939年畢業(yè)后,劉先志獲特許工程師學(xué)位,并留校任教。在此期間,他還選學(xué)了電機工程,又在哥廷根大學(xué)理學(xué)院選學(xué)了力學(xué),并于1945年畢業(yè),獲自然科學(xué)博士學(xué)位。二戰(zhàn)結(jié)束后,當(dāng)時瑞士等國有關(guān)廠校高薪聘請劉先志,可他謝絕了。他說:“我的根在中國,我要回到我的祖國去!”1946年6月,他毅然踏上了回國的征途。回國后,他先應(yīng)聘于上海工務(wù)局任正工程師,后應(yīng)聘于同濟大學(xué)任教授。中華人民共和國成立后,劉先志赴山東,參與創(chuàng)辦山東工學(xué)院。而后來不為人知的是,中蘇珍寶島之戰(zhàn),當(dāng)蘇軍T62坦克橫行于中國北方邊境時,我軍各種類型的反坦克炮都無法穿透蘇軍坦克。而此時,正被管制勞動的劉先志,被葉劍英延請到軍中。這位二戰(zhàn)前零度接觸德國克虜伯工廠,并參與彈藥研制的專家,秘密進入軍中,劉先志的一沓設(shè)計稿紙,迅速換來成果。他研制出的250毫米穿甲彈,成了T62坦克克星。而之后,中國的99主戰(zhàn)坦克的火炮,也得自劉先志設(shè)計。中國自然不會“及時”披露劉先志參與設(shè)計。可珍寶島戰(zhàn)后,在蘇軍高級軍事會議上,被蘇聯(lián)“宇宙”號衛(wèi)星拍攝的一摞照片,攤放在會議桌上。蘇聯(lián)的元帥、將軍們依次看過照片后,都臉色陰沉,默然不語。崔可夫元帥捏著一張照片,仔細看了許久,才嘆息著說:“我想到一個人,他叫劉先志。以前,我以為他死了;可現(xiàn)在,我敢說,他肯定還活著……” 在蘇聯(lián)來說,既有卡拉什尼科夫這樣名噪世界的槍支設(shè)計者,也有不為人知的“隱居者”。華東師大歷史系教授沈志華披露:“1949年8月,劉少奇在秘密訪蘇期間,提出參觀蘇聯(lián)核設(shè)施,斯大林拒絕了。”1952年底,中國著名核物理專家錢三強率中國科學(xué)院代表團訪蘇之前,蘇聯(lián)科學(xué)院院長涅斯梅亞諾夫院士向蘇共中央政治局提交了一個報告。在談到對中國科學(xué)家來訪的活動安排時,涅斯梅亞諾夫建議,只向錢三強介紹“一般性質(zhì)的科研工作,而不要讓他詳細了解第一總局課題范圍內(nèi)的工作”。在赫魯曉夫當(dāng)政早期,之所以向中國提供核技術(shù),按照沈志華的說法, “莫斯科態(tài)度松動的原因很可能是在處理波匈事件中得到了中共的幫助。”

蘇聯(lián)的戰(zhàn)略導(dǎo)彈,被西方戰(zhàn)略專家稱為“SS系列”,其設(shè)計局的負責(zé)人是科學(xué)院院士、兩次“社會主義勞動英雄”勛章獲得者米哈伊爾·庫茲米奇·揚格利。然而,有關(guān)揚格利的生平,蘇聯(lián)從未做過半點披露。他逝世于60歲生日當(dāng)天。世人還是從1971年10月公開發(fā)表的悼詞里才第一次知道這個名字。

蘇聯(lián)甚至有所謂“保密行政區(qū)”——比如位于下諾夫哥羅德州的薩羅夫。比如著名科學(xué)家薩哈羅夫,其于1950年移居薩羅夫后,在研制氫彈的過程中扮演了重要的角色,并在1953年8月12日對研制的第一種核聚變裝置進行了測試。

蘇聯(lián)如此,美國同樣如此。2013年,美國喬治·華盛頓大學(xué)公布了中情局(CIA)的秘密檔案,首次證實了神秘的“51區(qū)”之存在。

秘笈

那么,于敏和他的同事,當(dāng)年為何要隱姓埋名呢?中國為何要對核武器研發(fā)如此保密呢?無疑,除了類似美蘇對尖端武器研制保密以外,亦是當(dāng)年的國際形勢使然。根據(jù)華東師范大學(xué)歷史學(xué)系冷戰(zhàn)國際史研究中心教授崔丕的研究,1960年代,對中國核武器研制非常關(guān)心的,就不止美蘇兩國,比如日本。

崔丕披露,1960年代美國政府依賴U2高空偵察機和KH—4偵察衛(wèi)星搜集中國研制核武器的情報。而日本關(guān)于中國研制核武器的情報調(diào)查和分析評估工作,主要是由外務(wù)省中國課、國際資料部調(diào)查課、放射能對策本部這三個部門承擔(dān),其中以外務(wù)省中國課為主。

當(dāng)年,日本外務(wù)省不僅從英美獲取此類情報,還通過間接渠道從蘇聯(lián)原子能專家方面獲得信息。比如在其“中共情報總第756號”中提到:“除1958年建設(shè)的北京1號反應(yīng)堆以外,中國還在北京、西安等地新建3座核反應(yīng)堆,功率分別為2500千瓦、750千瓦、25000千瓦。”但“其可靠性尚未確認”。當(dāng)年,日本甚至分析到中國能獨立研發(fā)核武器。比如日本外務(wù)省1963年2月15日的“中國情報總第875號”文件認為,“中國在研究人員、技術(shù)水平、資源等方面已經(jīng)具備獨立研制核武器的能力。1960年以來,蘇聯(lián)事實上已經(jīng)中斷對華援助,這雖然減緩了研制速度,但是,中共仍然能夠繼續(xù)獨立進行研制。”

從1958年起,中國開始研制核武器。1959年6月20日蘇聯(lián)撕毀《中蘇國防新技術(shù)協(xié)定》、中斷對華核技術(shù)援助以后,中國的核武器研制成了許多國家的“眼中釘”。比如美國負責(zé)國際安全事務(wù)的助理國防部長威廉·邦迪就曾向參謀長聯(lián)席會議主席建議——對中國核武器制造基地進行常規(guī)軍事打擊。美蘇甚至有聯(lián)合排除中國核能力的構(gòu)想。1964年9月15日,時任美國總統(tǒng)約翰遜主持召開的內(nèi)閣會議決定:“國務(wù)卿應(yīng)當(dāng)盡快與蘇聯(lián)駐美大使多勃雷寧進行私下討論,解決中國核力量。”

1967年6月17日,中國成功進行氫彈爆炸試驗。由志賀健次郎率領(lǐng)的自民黨宇宙開發(fā)特別委員會代表團出訪美國,不僅探詢美國是否愿意在發(fā)射日本通信衛(wèi)星方面予以合作。當(dāng)時美國曾警告日本,相關(guān)技術(shù)不能轉(zhuǎn)讓給“第三方”。崔丕分析,此“第三方”主要指中華人民共和國!

而中國不但突破了國外封鎖,還成功地研制出了“獨門秘笈”。軍事專家陳虎說:“當(dāng)前國際上的氫彈有兩種構(gòu)型,一種是T-U構(gòu)型,一種是于敏構(gòu)型。T-U構(gòu)型出自美國,而于敏構(gòu)型是我們國內(nèi)于敏獨創(chuàng)的一種氫彈構(gòu)型,正是這種氫彈構(gòu)型使我們在氫彈研制上以世界第一的速度,僅用不到三年的時間就完成了由原子彈到氫彈的過程。”

獨特的于敏構(gòu)型,后來甚至影響到了氫彈的進一步小型化,乃至更先進小型化武器的研發(fā),比如“效應(yīng)剪裁彈”。1977年8月,當(dāng)時負責(zé)國防科工委工作的張愛萍將軍曾經(jīng)寫過一首詩:“合金鋼不堅,中子彈何難,群英攻科技,敢破世上關(guān)。”

“這四句話其中專門講到了中子彈,中子彈就是大家所說的效應(yīng)剪裁型的核武器,它需要氫彈的高度的小型化。在當(dāng)時是世界級別的難關(guān),那個時候美國剛剛公布要裝備生產(chǎn)中子彈,而這個時候從張愛萍將軍的這首詩當(dāng)中我們可以看到,我們的中子彈研發(fā)在當(dāng)時已經(jīng)取得了一個相當(dāng)可靠的進展,盡管沒有以官方公開的形式公布,但是張愛萍將軍的這首詩里,實際上就已經(jīng)告訴我們,在1977年8月之前,我們在這方面的研制,已經(jīng)取得了突破性的進展。”陳虎如此認為。而1977年,作為“大隱者”的于敏,還尚未走出“隱居地”。

世界上只有兩種氫彈

世界上有五個國家擁有熱核武器——氫彈,它們就是聯(lián)合國五常美俄英中法。但從構(gòu)型上分析,世界上只有兩種氫彈:美國氫彈和中國氫彈,也即是美國的T-U構(gòu)型和中國的于敏構(gòu)型(也稱于敏-鄧稼先構(gòu)型)。

國家最高科技獎

于敏所獲國家最高科技獎,該獎項于2000年設(shè)立,是中國科技界的最高榮譽。每年獲獎?wù)卟怀^兩名,獎金金額為500萬元人民幣。截至2014年,共有25位杰出科學(xué)工作者獲得國家最高科技獎。