“紅色武訓”李堯坤

趙進一 花葆竹

一場頗具中華傳統文化特色的教育改革正在一個鮮為人知的偏僻之地澎湃展開。

這個地方在粵西,它是廣東省最年輕的一個地級市——云浮市。

一位有識之士對此作了深入考察之后大膽預言:中國真正意義上的教育改革很可能要從這個小地方起步。

此話可不是空穴來風——人們驚奇地發現,這場教育改革改變的不僅是教育本身,而是極大地改變了整個社會的精神風貌。

這場變革的最大推手就是人稱“紅色武訓”的云浮市市委常委、宣傳部部長李堯坤。他這樣概括他們的做法和成效:

“以小課堂改變大課堂,用小社會輻射大社會。”

廣東,又是廣東。縱觀近代史,廣東總是走在中國的最前面。

海關官員的困惑

金風送爽的季節,又一個學年即將開始。

新加坡海關。當一名赴中國的新加坡小學生在家長的陪同下準備過境時,海關官員發現這個小學生申請的簽證期特別長,便好奇地問:“小朋友,你到中國去干什么?”得到的回答是:“上學。”又問:“哪里上學?”答:“羅定。”“羅定在哪兒?”家長告訴他:“在廣東省云浮市,孩子上的是喜耀粵西學校。”海關官員聳聳肩,他無法理解,從來都是中國的孩子到新加坡上學,沒聽說新加坡的孩子會去中國上學,而且上學的城市為什么就不是上海、北京甚至廣州呢?

但如今,這樣的事已越來越常見。除了新加坡,香港、馬來西亞及珠三角等沿海發達地區也有不少學生不辭路途遙遠,趕往羅定市喜耀粵西學校求學。

“喜耀粵西學校”,這究竟是怎樣一所學校?中國教育界的“龐麥郎”嗎?它是如何勃興起來的呢?

話還得從25年前說起。

1989年,李堯坤還在肇慶市當鎮長。一個偶然的機會,李堯坤結識了香港中文大學教授霍韜晦先生。著作等身的霍教授是當代著名的教育家、佛學家、梵文學者和新儒學家,還是“性情文化”的倡導者。一個是普通的基層干部,一個是聲譽卓著的當代大儒,從年齡上看,也屬于兩代人了,但他們一見如故,并在相識至今的25年中結下了深厚的情誼。

一直有一種強烈的愿望在李堯坤的胸中激蕩著——為官一任,除了盡心履職以外,還得為老百姓做些什么。做什么呢?面對因追逐銅臭誘發的種種社會亂象,他最想做的一件實事就是通過教化,在民眾中普及中華民族傳統文化,用中華傳統美德及傳統價值觀滋養社會,潛移默化地改變人們的思想,凝聚渙散的人心,凈化惡濁的社會風氣,改變社會的精神面貌。

當李堯坤把自己的愿望告訴霍教授后,霍教授說,我也早有此想法。“我在香港、新加坡等地開設‘國學文憑班’及‘華學課程’等,講授《詩》、《書》、《禮》、《易》、《春秋》,把中華文化的‘藥汁’慢慢地滲透到國人的靈魂里去。”

如何滲透?最好的辦法當然是辦學啰。但是一個小小的鎮長哪來如此大的能量?盡管霍教授告訴李堯坤,香港有一個“喜耀教育基金會”可支持辦學,但開辦學校除了資金,還要土地、教育部門審批手續等等,對此李堯坤是心有余而力不足。

1997年,機遇終于來了。這年李堯坤升任羅定市(隸屬于云浮市)市長,終于有了實現夢想的機會。在李堯坤的推動下,市里以最優惠的價格劃出50畝土地給霍教授,用于開辦學校,并將其納入市教育管理系統。不過,這樣一件好事也引起人們的質疑:香港人在這兒辦學是假,擼錢是真……對此,李堯坤同他們算了一筆賬:按每畝地3萬元(時價)計算,50畝地就是送給他們也不過150萬,但把學校建起來,人家至少得投資2000多萬,以后還要添置教學設備,承擔教師工資等各項開支,況且,政府同他們簽訂的合約明確鎖定這塊土地只能用于辦學,不能作其他用途……一席話,說得大家心服口服。1999年,這所由香港喜耀教育基金會出資,非營利性的民辦學校——喜耀粵西學校在素有“中國教育之鄉”之稱的羅定市落成,并招收了第一屆學生。霍教授擔任校監。

市長任上的杰作

那么,這所學校有何魅力,引得八方子弟匯集于此?

走進喜耀粵西學校,首先映入眼簾的是矗立在前廣場上的大成至圣先師孔子的塑像,環顧四周,教學大樓及走廊的墻面乃至操場的圍墻上,滿目都是精致的古代經典語錄或書畫作品,處處洋溢著濃濃的中華傳統文化氣息……

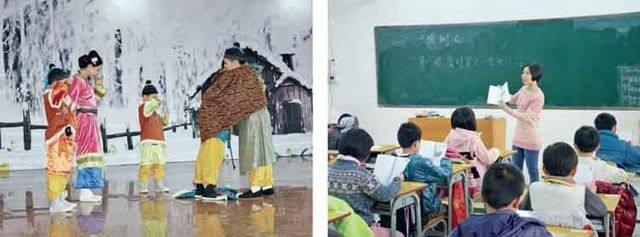

這里是全國第一所以“性情教育”為職責的學校,學校在按國家標準完成教學大綱的基礎上,運用中華傳統文化開發學生的性情,把學校辦成孕育健康人性的場所。

“性情教育”就是萃取《詩》、《書》、《禮》、《易》、《春秋》的精華,依循孩子生命成長的特點,將古人的智慧融入現代教育當中,形成“喜耀新六藝”,依次對應為感受力、記憶力、自制力、創造力、理解力和領導力的開發和培養,是謂傳統教育與現代教育的完美結合。有一次,初中部有位老師在講到先秦百家爭鳴這段歷史時問學生:如果讓你用諸子百家的理念來管理我們這個班集體,你會選擇哪一家學派呢?孩子們的回應精彩紛呈,有選擇道家的,有選擇儒家的,也有說要用法家的,各有各的理由,莫衷一是,剎時形成了“百家爭鳴”的局面。此后,“從諸子百家到班集體管理”成為這個學校開展“性情教育”的“固定項目”。

性情教育能否成功的關鍵是老師團隊的打造。只有老師有性情,才可能教出有性情的學生。喜耀學校的老師入職以后,都要分批赴香港參加霍韜晦教授親自主持的喜耀生命課程,其中一個重要內容就是如何把禪宗有關“接、轉、開”的理念運用到教育上。所謂“接”,就是要真心接納、包容每個學生的一切,無論優點和缺點。然后對每個學生的情況進行冷靜分析,如何展其所長,讓優點得到充分發揮,如何對癥下藥,使其缺點得以克服。尤其當學生“犯錯”時,老師非但不能責備孩子,反而要把它視作教育孩子、讓孩子成長的一個機會。霍教授告訴老師說,大家要明白,孩子在我們面前犯錯,風險最小,成本最低,我們應該慶幸才對,因為我們有機會教育他,以免他將來在外面犯錯,付出沉重的代價。老師唯有真正了解學生,理解學生,“知己知彼”了,才能走進學生的心間,使學生的思想出現變化。所以,當孩子的思想出現變化時,就要抓住教育時機,開啟孩子光明的心,這就是“轉”;孩子感受到老師的理解與接納后,心中的恐懼和抵觸自然就會放下,心立刻就會變得開放、柔和,愿意與老師溝通了,這便是“開”。僅僅一年,人們就看到了“性情教育”的效果:從這所學校走出來的孩子不但好學上進,而且溫文爾雅,在家孝敬父母,在外彬彬有禮,像個“謙謙小君子”。學校的招生量直線上升,如今在學人數已從最初的18名直線飆升到1400余名。中考成績過重點學校錄取分數線的人數不斷攀升,最高達97%……

喜耀粵西學校現在是名聲在外。每逢暑期,新加坡總有一些家長千里迢迢把孩子送到喜耀粵西學校來參加“性情教育”暑期活動。

“ 30%和70%”

2011年底,中共云浮市新一屆市委成立,李堯坤當選為市委常委、宣傳部部長,分管的工作除了本職宣傳以外,還多了個教育和電力(為此他還在政府里保留了市政府黨組成員之職)。宣傳部長兼管教育,還帶管電力,這在全國尚無先例。

李堯坤本來就是個“教育迷”。當年,喜耀粵西學校成功開辦后,他還打算著怎樣把喜耀經驗推廣到羅定全市,現在既然在市委分管教育,就可以把推廣的范圍擴展到云浮全市了,他的理想可在更大的范圍內得以實施。市委的安排,真是“天遂人愿”。在云浮市多年,他雖然沒管教育,但一直關注著教育,知道云浮現在的教育,是把70%的教育資源用于30%有能力升學的學生身上(全國的狀況也是大同小異)。只能享受到30%教育資源的70%的學生,非但沒能從這樣的教育中受益,其中有許多還由于被教育體制“拋棄”,走向社會后,干脆破罐子破摔,成為當地社會治理的負擔;有相當一部分則不能自食其力,被父母供養著。

在現行教育體制一時難以改變的情況下,得從應試教育和素質教育之間尋求一個平衡點,即對上述70%的學生,即使不能培養成才,也要把他們培養成自食其力的人,至少是不危害社會的人;另外,在不削減正常課業的前提下,把傳統文化教育融合于日常教學的全過程之中。

一所學校,牽涉的面小,船小掉頭快;但對全市那么多學校而言,牽一發動全身,不要說讓所有的校領導和教師都接受,光是讓家長接受就不容易,人們會擔心這樣搞會不會影響孩子的功課啦等等;再則,要搞傳統文化教育,教師得有一定的文言文功底,教師的教學水平參差不齊,不是每個教師都具備這樣的功底,還有教材,用什么教材,經費哪來?要知道,全市中小學生有35萬之眾哪!

面對重重困難,李堯坤早已成竹在胸。在社會各界的鼎力支持下,“云浮市中華優秀傳統文化讀本”一批接一批地印了出來。因為靠社會力量募款辦學辦教材,人稱他“紅色武訓”。

“蒙以養正,此其時也”

一個由“萬人嫌”轉變為“萬人愛”的“小富二代”的故事近日在云浮地區不脛而走。故事的主人公小裴(化名)過去是出了名的“惡少”。他從不把心思用于學習,他最感興趣的事就是作弄人,而且“毒點子”層出不窮。對于他來說,最好每一天都是“愚人節”。為此,他曾多次轉學,老師同學,左右鄰舍見他無不側目,“萬人嫌”的綽號由此而來。

不過,最近“萬人嫌”突然像變了個人似的,變化之大,令人難以置信。最早發現“端倪”的是他母親:那天,母親見他蹲地鼓搗,懷疑他又有什么“壞水”,急忙過去一瞧,驚奇地發現他正在把被貓掀翻在地的貓食一粒一粒地撿起來放回貓食盆里……不可思議啊,這個平日里油瓶打翻也不會扶一扶的孩子,怎么一下子變得如此“有節操”啦? “萬人嫌”真的變好了。不久前,他還當選為班長,而且干得比前幾任都出色。他的變化何以如此大,如此快?謂予不信,奇跡的發生竟源于《弟子規》——

“萬人嫌”雖不喜歡學習,但每當老師領著大家朗讀古文時,他還是比較有興趣,這種東西讀起來朗朗上口,尤其是讀書時搖頭晃腦的樣子,他覺得好玩、有感覺。那天早自修,老師在課堂里領讀《弟子規》,接著逐句解釋。當讀到其中有一句“見人惡,即內省,有則改,無加警”時,他心里忽有所動,正當他隱隱約約地聯想到自己時,老師又給大家講了古代“周處除三害”的故事。其中有一個情節對他的觸動最大:當周處為民除去白虎和惡龍回來以后,聽到鄉里人以為他已與白虎、惡龍同歸于盡,大家竟為此而興高采烈地慶賀時,方知其實大家早已把他當作與白虎、惡龍并列的一大禍害了,他由此產生了悔改的心意,繼而痛改前非,努力修煉自己。

這就是教化的力量。

深諳此理的李堯坤在推動傳統文化進校園的過程中所做的第一件大事就是組織專家學者及來自教學一線的骨干教師編寫優秀傳統文化教育讀本。在這件事上,他著實下了一番苦功。三年來,他共主持編寫教育讀本38冊,另有高中生讀本2冊尚在加緊編寫之中,2015年春即可出版。作為這套叢書的“編委會主任”, 李堯坤可不是空掛其名,事實上他為此耗費了大量的心血。

在云城區云硫小學,傳統文化進校園開展得如火如荼,學校鼓勵學生熟讀、背誦古文經典和詩詞,學校每年舉行一次古典詩詞背誦考級活動,合格者發“考級證書”。校長說,此舉既能讓學生積累優秀傳統文化,又能增強記憶力。

“讀國學,誦經典,做優秀文化的傳承人”成為了云浮各中小學師生的自覺行動,學生在活動中體味了傳統文化的魅力,豐富了知識內涵,提升了品德修養。“首孝悌,次謹信,泛愛眾,而親仁,有余力,則學文”的思想無聲無息地滲透到學生的意識當中……

羅平鎮黨委書記不無感慨地說,2011年前,學校里矛盾多,尤其是教師與家長的糾紛每年都要發生好幾宗,現在為零,學校呈現出一派平安和諧的景象;過去街頭網吧都是放了學的學生,有的學生雙休日都泡在網吧里,家長憂心如焚卻毫無辦法,現在網吧生意清淡。

如今,每當晨曦初露,云浮的每一所中小學校,都會傳出瑯瑯的讀書聲。這是孩子們在誦讀《大學》、《中庸》、《三字經》、《弟子規》、《千字文》等古代經典。

“弟子規,圣人訓,首孝悌,次謹信……”