評議性新聞漫畫的信息傳播特點研究

張悅

【摘要】隨著讀圖時代的到來,新聞漫畫已經被廣泛應用于報紙、廣播、電視、網絡等媒體中,成為現代報刊的重要組成部分并且發揮越來越重要的作用。本文選取《人民日報》漫畫增刊《諷刺與幽默》2014年第四季度中評議性新聞漫畫為樣本進行內容分析,結合當下《人民日報》新聞傳播的趨勢,分析評議性新聞漫畫在刊載形式、內容傾向、態度偏向方面的傳播特點、優勢及存在的問題。

【關鍵詞】評議性新聞漫畫人民日報《諷刺與幽默》

新聞漫畫屬于漫畫的一種,是通過夸張、幽默的漫畫語言,報道、評議新近發生的時事、社會現象,并通過報刊、電視、網絡等媒介進行傳播的新聞報道形式。新聞漫畫按內容來分,有敘述性新聞漫畫和評議性新聞漫畫兩種。①其中評議性新聞漫畫更重視評價和議論,這個類型的漫畫彌補了文字新聞敘述有余、評議不足的問題,彰顯了新聞漫畫的特點,也突出了新聞漫畫的風格。《人民日報》是中國第一大黨報,一定程度上代表了政府的意見和態度,所以《人民日報》的評論是具有指向性和權威性的,而新聞漫畫特有的寓評議于圖片的特殊評議方式給《人民日報》提供一種不同于文字評論的選擇。

《諷刺與幽默》創刊于1979年1月20日,到現在已經有30年的歷史,是人民日報出版社出版,為半月一期四開報。《諷刺與幽默》報現由人民日報報社主管,環球時報社主辦,是全國目前唯一一張以漫畫為主要表現形式的報紙,旨在諷刺時弊,幽默生活。②

一、樣本的選取和研究的問題

本文采取非概率抽樣,選取《人民日報》漫畫增刊《諷刺與幽默》2014年第四季度(10、11、12月)中的評議性新聞漫畫共82篇,通過內容分析的方法,探討《諷刺與幽默》中的評議性新聞漫畫的特點。

研究的問題主要有:

1、《諷刺與幽默》中的評議性新聞漫畫的表現形式;

2、《諷刺與幽默》中的評議性新聞漫畫涉及的內容;

3、《諷刺與幽默》中的評議性新聞漫畫的態度傾向。

二、評議性新聞漫畫的形式、內容及態度傾向

1、評議性新聞漫畫的表現形式

在82篇樣本中,均為單幅漫畫,其中79篇與文字結合,占96.3%,有10幅為彩色漫畫。

2、評議性新聞漫畫涉及的內容

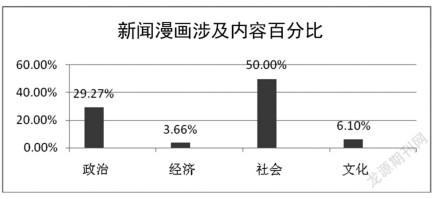

2014年《諷刺與幽默》第四季度的82幅評議性新聞漫畫中,有8幅涉及國際新聞,其余均是國內新聞。在74幅國內新聞漫畫中,各自所涉及的領域如圖1所示。

從圖1可知,2014年《諷刺與幽默》第四季度中的評議性新聞漫畫中,反映社會問題的最多,有41幅,占總數的一半;其次是政治問題,有24幅,占29,27%;關于文化和經濟方面的漫畫較少,分別有5幅和3幅。

反映政治問題的評議性新聞漫畫所涉及的具體問題有黨風黨紀(10幅)、政府工作(14幅);反映社會問題的評議性新聞漫畫所涉及的具體問題有教育(10幅)、旅游安全(4幅)、民生(11幅)、醫療救助和醫患關系(4幅)、交通安全(2幅)、家庭婚姻(2幅)、環境保護(2幅)和其他(6幅)。

3、評議性新聞漫畫的態度傾向

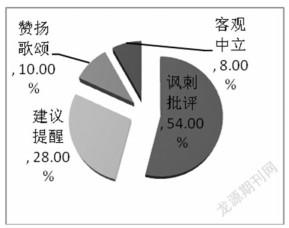

新聞漫畫與一般的漫畫不同,是帶有一定新聞觀點的漫畫,包含了作者對該新聞事件的態度表達。2014年《諷刺與幽默》第四季度的82幅評議性新聞漫畫中,帶有諷刺批評的態度占了54%,位居首位;其次是建議提醒,占28%;接著分別是贊揚歌頌和客觀中立態度,分別占10%和8%,但是從整體上看,諷刺批評態度傾向和其余三種態度傾向,即建議提醒、贊揚歌頌、客觀中立,大致平衡,可見,《諷刺與幽默》的新聞漫畫并沒有過分的負面諷刺批評。

三、評議性新聞漫畫的主要特點

1、評議性新聞漫畫以社會議題為主,民生題材比重較大,政治題材涉及較少

通過對樣本的分析,可以看出,評議性新聞漫畫主要針對社會議題,以反映民生為主,這和《人民日報》多次的改版關系密不可分。上個世紀的《人民日報》在言論方面主要以傳播黨的聲音為任務,國內外的政治問題是其主要刊登的內容。當前社會政治穩定,經濟發展,受眾接受新聞的主動性增加,因此與受眾生活息息相關的社會問題逐漸成為了媒體和受眾日益關心的話題。順應這一趨勢,《人民日報》多次改版,做“民生化轉向”,重視民生話題在報紙中的比重,重視人民群眾與衣食住行相關的信息,重視對老百姓的人文、情感、生活狀態的關懷。《人民日報》的評論版多以嚴肅正統的社論為主,故此在其漫畫增刊《諷刺與幽默》中通過漫畫的形式,來揭示深刻的內涵和道理,是情趣和哲理的和諧統一,使受眾在開懷大笑的同時潛移默化接受漫畫的某個觀點或認識到事情的本質,新聞漫畫自身體現出來的幽默詼諧,使傳者和受眾雙方在笑聲中縮短彼此的距離,達到勸服的目的,提高傳播效果。它以平民的視角來感受平民的生存現狀與生存理想,關注民生,彰顯人文關懷,順應時代需求。

新聞評論是針對現實生活中新近發生的、具有普遍意義的新聞事件和迫切需要解決的問題而發議論,講道理,直接發表意見的文體。③2014年《諷刺與幽默》第四季度中的評議性新聞漫畫所反映的社會問題非常廣泛,涉及社會生活的各個方面,教育、醫療問題、反腐、交通安全、環境保護等,以深入淺出的方式針對社會負面問題表達觀點,幫助人們正確認識這些現象,產生共鳴,達到輿論監督、指導人們生活的目的。

2、評議性新聞漫畫態度以諷刺批評為主,針砭時弊

漫畫自其誕生的一刻起,就是一個通過諷刺、夸張表達主題思想的畫種,甚至在其萌芽被稱為“諷畫、諷刺畫、諷喻畫、諷字諧畫”。早在五四運動前后,隨著新思潮的涌入,新聞漫畫在中國興起,并在抗日戰爭時期逐漸成熟,新聞漫畫的評論功能使漫畫這一形式成為文人斗爭的利器。著名漫畫家豐子愷把新聞漫畫稱為“形象的評論”。如果沒有諷刺性、戰斗性,漫畫很難與其他畫種區分開來,那么怎樣產生詼諧諷刺的效果呢?一是將現實中本來就有趣的事情真實的記錄下來,這一點新聞攝影也能做到;二是運用夸張、比喻、想象等藝術手法達到諷刺批評的目的,這一點新聞攝影很難做到。

刊登在《諷刺與幽默》2014年12月19日社會版中的一篇名為《一出諷刺劇》的新聞漫畫,圖中“松原人民好兒子”中的“好”字掉下來正好砸到漫畫中人的頭上,反映的是當年的吉林松原市委書記藍軍離開松原時,曾出現“千人送藍書記”的場面。如今他卻涉嫌嚴重違紀,正在接受組織調查,看完之后不禁讓人們發出冷笑。受眾喜歡接受有趣的信息,在詼諧的心理狀態下也容易被勸服。因此,用新聞漫畫對新近發生的事實進行評論,更易為受眾喜聞樂見和接受。

3、評議性新聞漫畫寓“評”于“圖”,寓“評”于“樂”,簡單幽默,說理明確

新聞漫畫借圖說話、以圖明理,將深刻的思想蘊藏在簡單的圖畫中,使受眾在短時間內接受報紙的觀點,成為懲惡揚善的思想利器。它利用漫畫這種藝術形式,將文字內容轉化為視覺圖像,傳播新聞信息,雖然淺顯直觀但并不膚淺。它用最簡單的構圖表達深刻思想,讓受眾容易接受,彰顯著一種易讀且易理解的深度和力度。

評議性新聞漫畫對新聞事實的評論與文字評論不同,新聞漫畫往往對新聞事實的某一方面集中而有重點的闡明觀點,采用更加直接的方式發出評論,直擊受眾眼球,不同于文字評論的邏輯推理,雖然不如其嚴謹周密,但是更能吸引受眾的注意力,尤其是在這個碎片化的時代,主題鮮明的新聞漫畫更能給受眾留下深刻的印象。

評議性新聞漫畫突破原有文字嚴肅的說教面孔,以簡單幽默的方式進行說理,改變了新聞評論慣有的外在載體——書面語言和口頭語言,而是用形象的方式營造一種獨特、思維開放的觀點交流空間。刺激度越高,信息越容易被記住。新聞漫畫是新聞內容與漫畫藝術形式相結合的產物,既包含了新聞的時效性、真實性和信息性,又兼具圖形的視覺刺激,可以在短時間內被人們把握。文字新聞使用的是線性的語言符號,需要一個編碼、解碼的過程,相對文字來說,圖像的記憶點更加深刻有效。

4、評議性新聞漫畫發展中的問題

縱使評議性新聞漫畫在信息傳播中的優勢明顯,但是它的發展已經跟不上時代的步伐。很多報刊為了吸引受眾,大量使用照片而不是新聞漫畫,報紙對新聞漫畫不再如以前重視,很多報紙的漫畫版縮水,它的作用已經逐漸被照片取代。漫畫在很多都市報中更多的是娛樂性質的,缺乏戰斗力。“新聞漫畫的戰斗性主要體現為強烈的評議性,很大程度上就是它的諷刺性、時事性。”④面對此種情況,媒體工作者應該提高認識,重視新聞漫畫的作用,重視引導受眾閱讀,同時在創作上要立足于創新,體現民族特色,同時注意與網絡的結合。

結語

著名傳播學者麥克盧漢在其著作《理解媒介》中把媒介分為“冷媒介”和“熱媒介”,其劃分標準是媒介清晰度的高低。他把新聞漫畫歸為“冷媒介”,要求受眾投入比較高的熱情參與進來,“受眾是被迫的、受誘惑的、更加用心的被卷進去,以便填補低清晰度、低完成度的媒介”。⑤因此,受眾在欣賞新聞漫畫時會花費更多的注意力,新聞漫畫所傳遞的信息也往往更易于被受眾接受。

評議性新聞漫畫作為信息傳播中的重要方式,是事件信息與意見信息的結合體,它不僅可以向受眾傳遞具有新聞價值的信息,還可以表達態度鮮明的觀點性信息,反映和監督著社會輿論,在信息傳播方面有著得天獨厚的優勢。通過新聞事實與漫畫表現的結合,把傳播者的觀點用夸張的手法傳遞給受眾,避免了說理的乏味枯燥,讓受眾在幽默歡樂中潛移默化的接受深刻的道理。正是因為這些優勢,評議性新聞漫畫會以其獨特的藝術特色,為受眾所喜聞樂見,受到報紙、電視、網絡等媒體的重視。

參考文獻

①劉婧孜,《人民日報1987年—2008年新聞漫畫研究》[D].山東大學,2008

②百度百科:諷刺與幽默,http:// baike.baidu.com/link?url=9u6WWOdCY-4vlUdUd0xTqencIoSQKkWzQyZpR5vY_ dLo4-1RAtpsB1pLiFmlr7O16TX9q7xesF9 VfHE_fSBD_

③胡文龍:《新聞評論教程》[M].中國人民大學出版社,1998:1

④劉建新、李松,《中國的新聞漫畫是戰斗的》[J].《新聞與寫作》,2005(9)

⑤保羅·萊文森著,何道寬譯:《數字麥克盧漢》[M].社會科學文獻出版社,2001:12

(作者:四川大學文學與新聞學院碩士研究生)

責編:周蕾