電視新聞評論節目話語比較分析

郭詩奇

【摘要】電視新聞評論是我國電視最為重要的節目形態之一,電視新聞評論主體是電視新聞評論的主動者和實施者。電視節目的構成元素主要包括視覺元素和聽覺元素,而電視節目的新聞話語是將視聽元素相結合,從而分析現象,發表見解。不同的新聞評論節目由于自身各項條件的不同,在新聞話語方面也相應具有很大差異。本文通過對《關鍵洞察力》和《深度國際》兩檔國際新聞評論節目的比較分析,對其新聞話語運用的異同進行探討。

【關鍵詞】關鍵洞察力深度國際新聞話語題材視聽元素

一、基本理論與方法

1、新聞話語

梵·迪克從話語分析的維度研究新聞話語。他認為作為一種話語類型,新聞話語是對過去所發生的政治、社會和文化事件的報道。他還認為:“為了讓受眾注意、理解、再現、記住,最后接受乃至和他們原先的認知系統合為一體,新聞內容本身就要進一步的組織,如果新聞命題要被接受為是真實的或者可能的,那么就需要有其他的方式來增加他們的真實性或可能性。”

新聞話語作為一種話語類型,具有我們所定義的話語的所有特征:首先,新聞話語無論在語義還是語用上都是非常連貫的;其次該種話語是一種交際形式,而這種交際形式是發生在報紙、廣播、電視和受眾之間的一種動態過程。

2、樣本選擇

(1)《關鍵洞察力》。2013年3月6日起,每周三21:20黃金檔,全國首檔以分析焦點新聞人物微表情為線索,深度解析國際時事的先鋒新聞節目《關鍵洞察力》在深圳衛視開播。節目首度將微表情概念引入新聞欄目,以微表情切入,以人物關系串聯新聞事件、探究新聞真相,讓老百姓看懂時事新聞不再是難題。主持人為臧雅菲。

(2)《深度國際》。《深度國際》是央視中文國際頻道推出的新聞紀實欄目。內容打造新聞縱深影響力,影響有影響力的人,緊跟時事,深度解析,時長45分鐘。對國際新聞進行深度報道,對國際新聞事實做深層次剖析。憑借畫面和聲音,形象地對重大的國際新聞事件、對未來世界格局有影響的事件、涉及中國或與中國關聯的國際事件,做有背景介紹、有分析解釋、有歸納預測的報道,以此表達中國立場、中國聲音。

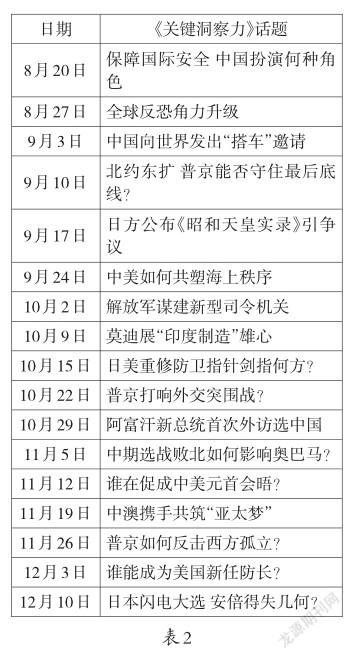

基于此,本文選擇了《關鍵洞察力》和《深度國際》兩檔電視國際新聞評論節目作為樣本進行分析,探究兩檔節目在新聞話語方面的異同點。在資料收集和采信方面,本文搜尋了2014年8月15日——2014年12月15日《關鍵洞察力》和《深度國際》的所有節目,共搜集到《關鍵洞察力》樣本數為16期,《深度國際》樣本數為17期。

本文將從節目形態方面,對兩欄目的新聞話語進行比較分析。所謂電視節目形態是電視新聞節目內容、形式、品質的自然延伸和個性化拓展,即由敘事、新聞、題材、視聽等元素構成的電視新聞節目設計模版。也將從新聞題材、敘事元素等方面,依次展開分析。

二、對比分析

1、題材對比

在表1與表2中,通過對兩期節目題材進行分析對比,得出以下結論:

(1)話題范圍不同:《深度國際》以美日俄為主要關注點。美國在國際上的地位決定了把其放在報道的重要位置。地緣政治的緣故使得對中國周邊國家及地區的關注,在亞太地區又尤其以中日、中俄關系為重,因此也把這兩個國家擺在報道首要位置。《關鍵洞察力》除報道美日俄外,同樣關注亞太其他國家,如澳大利亞,阿富汗,印度,選題范圍更廣。

(2)標題形式不同:《深度國際》其中央臺節目的性質決定其在標題上采用陳述句的形式,以凸顯其穩重。《關鍵洞察力》標題較為靈活,以問句形式可以引發讀者思考。

(3)切入點不同:《深度國際》視角較廣,以一個國家或一個組織為報道對象。《關鍵洞察力》視角較窄,以國家領導人為報道對象,然后進行展開。

2、視聽元素對比

視聽元素是節目敘事過程的重要組成部分,細分為視覺元素和聽覺元素。視覺元素包括圖像,字幕等。聽覺元素包括解說詞、音樂等。完美的視聽元素組合可以使節目達到出人意料的效果。

雖然同為國際新聞評論的兩檔節目,但是由于敘事方式的不同,《關鍵洞察力》和《深度國際》對于視聽元素的要求也有所不同。具體來說,《關鍵洞察力》的視聽元素遠比《深度國際》豐富。

選取《關鍵洞察力》12月10日的節目:“日本閃電大選安倍得失幾何”為分析樣本。在這個時長43分鐘的節目中,主持人出現頻率為18次。三個嘉賓闡述自己觀點,進行互動。嘉賓1:庚欣,講評20次,配以視頻短片2次。嘉賓2:蘇曉輝,講評25次,配以短片2次。嘉賓3:徐靜波,講評29次,同時配以短片3次,節目過程一直有字幕。嘉賓評論時長占總時長2/3以上。視聽元素多元化,三個嘉賓互相討論,闡述觀點有利于互相啟發,并且各自風格不同,魅力不同,使得節目更有看點。

選取《深度國際》12月12日的節目:“美國:被引爆的黑色憤怒”為分析樣本。時長42分鐘。整個過程以短片為主,占3/4總時長以上,主持人出場7次,平均每次不超過20秒,短片過程中插入嘉賓金燦榮講評12次,平均每次不超過40秒,字幕一直存在。這個節目在形式上較為簡單,短片為主,講評為輔,以短片的選取和配置來闡述觀點,再加以嘉賓少量點評。

兩個節目根據自己的受眾群和節目定位不同,各有風格,《關鍵洞察力》重點在于嘉賓解說和互動,輔以時長較短的短片,視聽語言豐富。而《深度國際》重點在于短片,輔以嘉賓少量觀點,但短片也不是單純的新聞報道,其通過新聞的組織也能表達其視角和觀點,同時也能達到時評的效果。兩者只是采取了不同的節目形式組織方式,在觀點表達效果方面有異曲同工之妙。

三、研究結論

通過對兩檔節目的新聞話語各方面做的對比,我們也發現出兩檔節目之間存在的異同之處。雖然都是時事評論類節目,在節目形態上也有相似之處,但由于面對的受眾不同,在具體操作上,兩個節目各具特色。

兩檔節目的相同之處有以下四點:采用口播評論與圖像評論的復合組合,力求突出電視評論的功能意義;采用歷史觀的敘事框架,力求建構完整的媒介生態鏈條;話題分析層層深入,由主話題延伸到多個次話題,有深度;注重互動,力求突出節目效果。

兩檔節目也有很多不同之處,首先,對于《關鍵洞察力》來說,與《深度國際》相比,它更加偏重言論與互動,它具有以下特色:以其實而不華的風格及犀利的言論,為受眾提供思想的角度和觀點;節目樣態擺脫單向評說方式,力求形成平衡的話語場;注重互動的人際傳播;在固定的節目形式下,采用靈活、自由的辯論,觀眾在觀點的碰撞下受益。

而對于更加偏重新聞的《深度國際》來說,它具有以下特色:以其嚴密的邏輯性還原新聞全貌、解讀事件真相,為受眾“呈現最質樸的新聞”,背景歷史的宏觀敘事,結合權威專家的解讀;利用圖像評論的優勢;主持人的表情、動作、姿態、語氣等非語言符號較為嚴肅;把一個新聞事件放在歷史時空的縱深視域中去考察,注重事件外部驅動力不用單一的尺度和單一變量去衡量事件邏輯的或然性、必然性,而是對多維度的關聯信息進行放大或者萃取,找到符合歷史邏輯而非生活邏輯的闡釋;視聽元素更為豐富;中英文字幕。

結語

電視新聞評論節目不只是“就事論事”,而是要通過對特定新聞事件的分析和闡述,提煉出該事件的普遍意義,從而發揮著認識事物本質亦或是防微杜漸的作用。《關鍵洞察力》和《深度國際》兩檔節目都是通過對國際新聞事件的分析與評論,引起受眾的思考,讓思維在碰撞中擦出火花。不同的節目由于各種原因,它們的新聞話語呈現出不同的特色,而如何用更加有特點的新聞話語來做新聞評論節目,讓節目更有特點,更加深入人心,這是每個節目的制作人員都需要思考的問題。

參考文獻

①托伊恩·A.梵·迪克著,曾慶香譯:《作為話語的新聞》[M].華夏出版社,2003

②曾慶香,《試論新聞話語》[D].中國社會科學院研究生院,2003

(作者:四川大學文學與新聞學院新聞與傳播專業研究生)

責編:周蕾