永不落幕的電影節

闕政

9天的電影節,趕場不亦樂乎;電影節過后,又是一片荒蕪?

不想只看無腦院線電影,厭倦了好萊塢進口大片,能不能有別的去處?

有沒有一個永不落幕的電影節?

幸運的是,上海的觀眾,真的有,而且不止一個。

電影博物館:奧斯卡電影轉頭就來

2013年,位于漕溪北路595號的上海電影博物館正式開館。除了豐富的展品,博物館內還“藏”了四個放映廳——許多觀眾可能只熟悉其中兩個:一個是80座的藝術影院,另一個是“5號棚”,建于1930年代聯華電影公司片場原址,最多可容納400多人觀影。

其實博物館樓上的上影集團辦公樓里,也隱藏了兩個電影廳,一個48座,一個62座。熱門影片放映時,這兩個電影院與80座的藝術影院加起來,能滿足將近200位觀眾的需求。

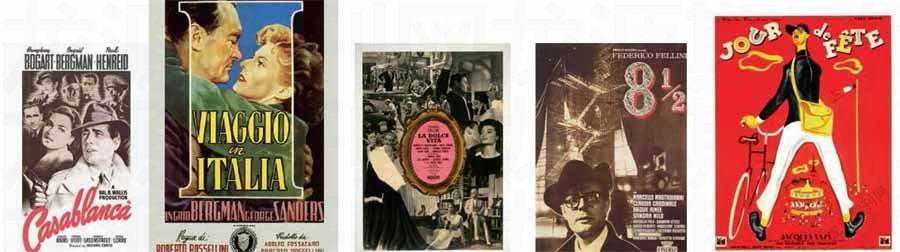

興建之初,這四個放映廳就擔負起了“上海日常藝術電影節”的重任。博物館開館之后,策展人們就開始了全年無休的忙碌,忙著籌劃各種主題的電影展映。首個開幕的,是懸念大師希區柯克早期在英國拍攝的黑白默片展映。隨后,又舉辦了意大利電影大師塞爾吉奧·萊昂內回顧展、“甜蜜的電影”費里尼逝世20周年紀念展、“玩樂時光”雅克·塔蒂作品完整回顧展、“影像之森”河瀨直美電影中期回顧展等等重量級影展。最近,“永恒的銀幕女神”瑞典影星英格麗·褒曼誕辰100周年電影回顧展,也正在熱映之中。

許多一度失傳的影片、因年代久遠而無法播放的電影,經過艱難的重新尋回和修復之后,都在電影博物館獻上了“回歸首映”——這里曾見證了希區柯克經典默片《敲詐》的亞洲首映,見證了中國影史上的傳奇影片《盤絲洞》的重現天日,也見證了費穆導演散佚之作《孔夫子》的重新發現和修復。

放映,并不是影展的全部。電影博物館的放映,每次都能令人耳目一新。阮玲玉紀念展上,博物館從臺灣請來“辯士”,現場配合影像,為觀眾“實況解說”影片《戀愛與義務》。《盤絲洞》公映時,邀請了國內知名電子音樂家B6,為觀眾現場配樂。費里尼影展時還請來費里尼的侄女講述費里尼生平往事。“他們在島嶼寫作”臺灣文學電影展還把余光中請到上海,與觀眾分享他的創作故事。英格麗·褒曼電影展上還將舉辦“褒曼傳奇”展覽和“一位女權主義者偶像”專題研討會。

這樣的策展絕非易事。“首先尋找電影的版權就非常困難,有些在制片公司手里,有些可能在基金會,還有一些在私人收藏者那里。”電影博物館的策展人祝建平告訴《新民周刊》,“即使找到了,租借的價格也很昂貴。算上運輸費,一部就要三四萬的成本,即使在5號棚放映,門票收入也不夠支付版權費用。所以很多觀眾覺得萊昂內影展缺少《美國往事》很可惜,我們自己也很遺憾,但那部的版權費實在太貴,我們只能量入為出。”

除了特別策劃的電影展,電影博物館每周六還有會員放映專場,由上海電影資料館提供片源。由于屬于內部學習交流放映,受到的版權限制較小,今年2月競逐奧斯卡的影片,早在四五月間已經在此放映過一輪,甚至早于上海國際電影節——《鳥人》、《少年時代》、《萬物理論》、《爆裂鼓手》、《消失的愛人》……應有盡有。如今,博物館的會員數量已有400多名,“以年輕的文藝青年為主”。

上師大電影學堂:看一部電影只要一塊錢

這幾天,“Ciao CINEMA當代意大利電影一瞥”影展正在上海舉辦。這個意大利電影交流項目,由上海師范大學世界電影研究中心和意大利國家電影音像和多媒體工業協會、意大利國家廣播電視公司(RAI)聯合主辦,將來,還會成為意大利電影在上海的常規放映活動,年年有看。

與此相比,上師大世界電影研究中心的另一個電影交流項目:“人文·法國·電影學堂”,早已蜚聲海內外。自2011年首次策展以來,這個電影學堂幾乎每個季度都要舉辦一次,為觀眾同時奉上法國佳片和豐富的大師班活動。

“人文·法國·電影學堂”的logo由名師設計,數字“7”代表了第七藝術:電影。中心主任王方告訴《新民周刊》:“這個項目得到了法國駐滬總領事館的大力支持,法國人對于電影的重視程度超乎想象。”

創辦4年多以來,這個電影學堂迎接過許多大師的駕臨——克萊爾·德尼、克里斯·馬克、埃里克·侯麥、阿涅斯·夏薇依——在籌備阿涅斯·夏薇依影展的時候,王方擔心上海的觀眾可能對她不太熟悉,就在官方微博上放了一張她的照片,下署一句法語:Qui est ce?(她是誰?)結果很快就有人填上了正確答案,讓她喜出望外:“上海的觀眾對于藝術電影真的是很有見識。”

如今,“人文·法國·電影學堂”已經有了穩定的放映場所,除了上師大校園和中華藝術宮這樣的非營利機構,像上海影城、衡山電影院、百麗宮這樣的商業影城也加入到了放映隊伍。“一方面是協助我們做公益放映,另一方面票房其實也很不錯,小眾未必表示沒有人看,全世界都是如此,電影也要有自己的分化市場。”王方說。

今年,上海國際電影節的致敬單元將放映法國新浪潮導演戈達爾的多部名作,王方請來了法國《電影手冊》前主編讓·米歇爾·傅東,來為影展講授大師班,“傅東不但答應,還特別希望在戈達爾影片放映時為觀眾作一段他的講解。戈達爾的影迷如果選擇6月15日大上海電影院的場次,會有意外驚喜。”

這并不是王方第一次籌辦大師班,實際上,每次“人文·法國·電影學堂”的電影放映完畢后,周末總會有一場緊隨而來的大師班,許多重量級電影人都曾是大師班的座上賓。除此之外,上師大也推出了自己的觀影會員卡,50元的年費,最多能夠觀看50多部影片,算下來一部電影還不到一塊錢,非上師大學生也可以成為會員。

由于在電影交流上的杰出貢獻,去年,王方獲得了法國文化部授予的“法蘭西文學藝術騎士勛章”(張藝謀、陳凱歌、王家衛、李安、鞏俐、姜文、周迅、章子怡等也得過這個勛章)。當被問到為何致力于推廣藝術電影時,王方說:“只為了某個人,某一天,在看過某部影片后,會感覺自己的人生變得有一點點不同。”

多國駐滬總領事館:總領事把他喜歡的電影親自介紹給你

上海能將海外各國佳片放映做得好像永不落幕的電影節一般,與各大駐滬總領事館有著密不可分的關系。正如王方所說,各國總領事館都希望通過電影的形式,推廣本國文化。有些總領事本身就對電影非常熱愛。

除了上海電影博物館與意大利(費里尼影展)、瑞典(英格麗·褒曼)總領事館的合作,許多駐滬總領事館本身也會主辦各種類目繁多的影展,比如德國駐滬總領事館除了有自己的常規節目“周五影院”,還曾與西班牙駐滬總領事館、加拿大駐滬總領事館一同合作,在歌德學院獻映《白色蛙》、《異路同途》、《柜里孩》、《看不見的世界》等一系列同性戀題材影片,這也是“驕傲節”的一部分。

而淮海西路民生現代美術館的“民生微劇場”也是一個影展頻率很高的好去處一—在這里,荷蘭駐滬總領事館曾與荷蘭電影學會(EYE)合作,舉辦過荷蘭動畫片展映、荷蘭紀錄片展。除了看片,還有總領事親自為你介紹他家鄉的電影文化。

影像現場:不同凡響的民間影像

說到形形色色的電影展,當然不能忘了虹口還有一塊20多年的老牌子——影視文獻圖書館——說到華語獨立電影和紀錄片,這里在全國范圍內都能名列前茅。

早在1993年,“影視文獻圖書館”就已在上海曲陽圖書館掛牌成立,被著名導演謝晉稱之為:“為電影人做嫁衣”。如今,影視文獻圖書館已藏有5000多冊影視圖書,搶救下了一大批老電影資料,最近,正在籌劃老電影海報展,一些手繪海報珍品得以重現天日。

2006年開始,影視文獻圖書館在收藏的基礎上,又創辦了“影像現場”活動。一眨眼10年過去,許多青年導演、高校師生都曾帶著他們的作品來此展映,這里也成了電影新人接受市場考評的第一站。

在策展人武佳敏、妖靈妖、劉海波、顧敏、湯惟杰等人的努力下,“影像現場”成為了許多國際知名導演的出發點——《歸途列車》導演范立欣、《再見烏托邦》導演盛志民、《白日焰火》導演刁亦男、《鄉愁》導演舒浩侖、《青年》導演耿軍、《小李子》導演于廣義、《敖魯古雅》導演顧桃……都曾在此與觀眾“識于微時”。

“影像現場”創辦人武佳敏人稱“小武”,在華語獨立電影、先鋒影像圈內赫赫有名。他告訴《新民周刊》:“影像現場一直以來都堅持導演現場見面交流的風格,就是為了要讓上海的影像愛好者、影視專業學生等受眾群體,能夠通過影像現場觀摩到中國比較優秀的、有特色的獨立或者民間影像,對上海新生代的電影人有所指引,希望可以在人才斷層的上海電影界中,早日出現領軍人物。”

上海藝術電影聯盟:月月好片,場場爆滿

說到藝術電影的常態化放映,“上海藝術電影聯盟”是個誕生才3個月的新人,但這位新人,一登場就是重拳連連。

今年3月,在上海電影發行放映行業協會的牽頭籌劃下,“藝聯”正式成立,旗下4條院線、10家影院,為藝術片在上海找到了新家。誕生之初,藝聯就引入了策展人機制,滬上知名電影人妖靈妖,資深策展人吳覺人、蔡劍平,韓國電影專家小韓,成為首批四位選片顧問。

在他們的努力下,3月伊始,著名導演謝飛獲得銀熊獎的《本命年》和趙曄導演的《扎賚諾爾》,成為藝聯的首次展映作品——雖然每部影片總場次僅16場,但幾乎場場爆滿,兩周時間,總計有一千多位觀眾走進電影院,觀看了這兩部電影。

4月,藝聯一手抓國產優秀影片,放映了謝飛導演的名作《香魂女》和范立欣導演的紀錄片《歸途列車》,另一手拓往海外,來了一記重磅炸彈——“庫布里克電影回顧展”。《光榮之路》、《洛麗塔》、《奇愛博士》、《2001:太空漫游》、《巴里·林登》、《閃靈》、《全金屬外殼》7部經典之作來到上海,并且大都是最新修復的版本。

5月,藝聯又與日本UNIJAPAN簽訂了對等交流協議,將《海月姬》、《哪啊哪啊神去村》、《真幌站前狂騷曲》、《我們的家族》、《羅馬浴場》、《浪客劍心:京都大火篇/傳說的完結篇》等多部較新的日本影片帶到上海——如果你知道上海國際電影節開票首日最先被秒光的絕大多數都是日本電影,就知道這樣的影展對上海觀眾而言有多及時。