時間,轉瞬即逝的希望

許小峰

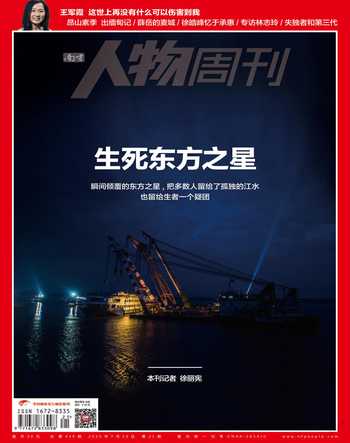

從監(jiān)利回來,目睹了“東方之星”號翻沉現(xiàn)場的搜救場面后,最直接的感受是在巨大災難發(fā)生之際,時間是如此珍貴。事發(fā)后,李克強總理帶隊趕到一線部署救援,各路隊伍奔赴現(xiàn)場開始搜救,但相對于在船下水中脆弱的生命,相對于萬眾寄托的期待,一切舉措在時間尺度上,與迫切的搶救需求仍顯得難以匹配。

從獲知消息、組織隊伍,到現(xiàn)場開始搜求,相信各方都在盡全力為之,但真正能開始實施有效的營救,沒有幾個小時準備顯然是難以實現(xiàn)的。

想象一下,人被扣在已翻沉船的水里,會是多么難以忍受的煎熬。據(jù)船長事后敘述,船在傾覆過程中,水已開始涌入,不知那幾百名游客有多少人能有機會發(fā)現(xiàn)可供躲避的空間,能呼吸到船艙內尚存的空氣。中午12點多,我們看到了那位65歲的老人被潛水員救出,雖看不太清晰,但通過搜救現(xiàn)場響起的一片掌聲,從人們興奮的情緒中可以猜到是發(fā)現(xiàn)了生還者。這時距船舶傾覆時間已過去約15個小時,人們從這位老人的獲救中看到了希望,期盼奇跡繼續(xù)發(fā)生。大約下午3點多,又有一名加油船工被救出,之后,再沒有等到任何生還的信息。

人在水下,難以判斷是處于一種什么樣的狀態(tài),是在怎樣的環(huán)境中,究竟能堅持多久。僅從常識判斷,除少數(shù)特例,對多數(shù)人而言,生命的機會應是以分秒計算的。李克強總理到達現(xiàn)場后講了這樣的話:“最關鍵、最重要的是搜救人員,每一分鐘都非常寶貴,一刻也不能放松,要千方百計,盡最大努力,任何可以救人的方案和措施都不能放棄。”的確,寶貴的每一分鐘,這就是生存希望的時間尺度。有人說按國際慣例,搜救幸存者的黃金時間是72小時,至少就這起事件而言,不會有這么長。

關于這次事件,人們提出不少疑問,相關部門也在調查,存疑之處相信會逐步清晰。出于對時間的感受,我有一個疑問是:船翻沉了,與外界失去了聯(lián)絡,為什么沒人能及時知曉?若是在白天,應會有人看到。在夜晚,又是風雨交加,就難有直接目擊者了。那么船公司呢?沒有安排值班人員在監(jiān)視船舶動態(tài)嗎?據(jù)介紹,船上是有GPS定位的,若能及時發(fā)現(xiàn)情況,最初的兩個多小時就不會失去,這對后來的搜救顯然是極為寶貴的。

另一方面,航行于江河湖海的船舶,確實存在著因各種因素引發(fā)的風險。水火無情,留給搶救的時間往往是非常短暫的。如何根據(jù)不同條件,制定出簡便快速的應急響應預案,在盡可能短的時間內展開有效搜救,顯然也是需要進一步總結的。