唐晶:不是懷舊,而是要記得

程颯

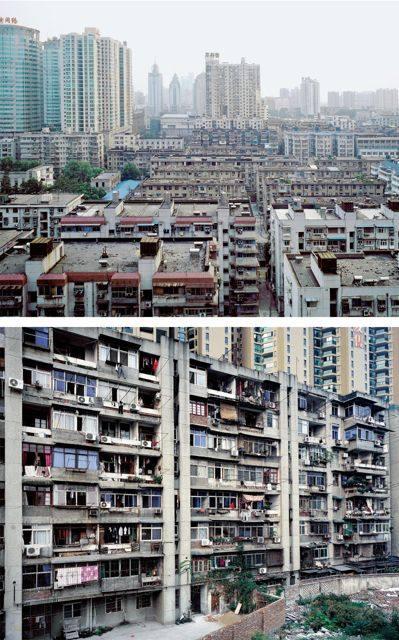

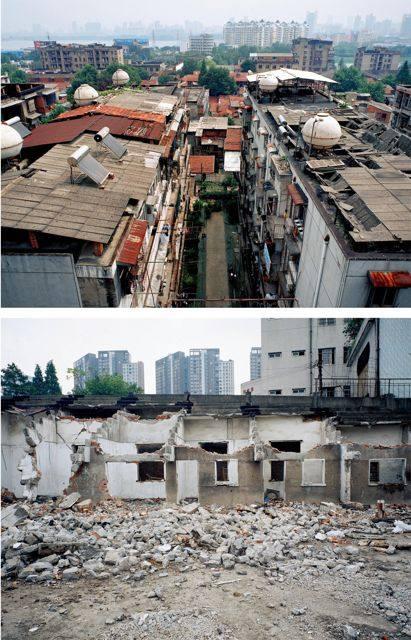

如果說莫毅是從內(nèi)向外通過社會學(xué)的方法來開展社區(qū)生活的視覺研究,唐晶則在以由外向內(nèi)的視角審視社區(qū)生活的變化。在他照片里,我們也能看到各個社區(qū)的建筑結(jié)構(gòu),能看到各家窗口外曬的床單和衣物,但是他的觀察更多以旁觀者的視角關(guān)注整體,并涉及社區(qū)改造這個更大的話題。

生長里的舊時光

從洛基·麥科克爾連續(xù)五年以鄰居作為模特拍攝,到吉爾·阿爾伯特·哈拉班從遠(yuǎn)處的窗口拍攝經(jīng)過設(shè)計(jì)的鄰居生活,到莫毅從1982年開始連續(xù)關(guān)注所居住社區(qū)的細(xì)節(jié),再看到唐晶用數(shù)年時間通過幾十年前的老屋和幾乎每隔20年就更新?lián)Q代一次的居民建筑見證的社區(qū)變化,仿佛是一段電影中由近及遠(yuǎn)的長鏡頭在觀看著時代和生活的變遷。

《生長》系列是唐晶在拍另一個肖像系列《年輕人》的過程中產(chǎn)生的一個想法。那個項(xiàng)目中很多場景都是在室內(nèi)拍,需要頻繁的前往各種社區(qū)和不熟悉的地方。進(jìn)入每一個新的社區(qū)都是一種全新的體驗(yàn),它們周邊呈現(xiàn)的狀態(tài)和城市的歷史以及快速城市化緊密相連。房間是一個內(nèi)部空間,社區(qū)和其展現(xiàn)的城市景觀則是一個更大的外部空間,在這兩種場域不斷的轉(zhuǎn)換中,接觸一個個熟悉或不熟悉的年輕人,攝影師自然而然地把他們的經(jīng)歷、生活狀態(tài)與景觀和社會聯(lián)系起來。兩個系列同時進(jìn)行,最終獨(dú)立成篇。也許,未來把它們并置起來看,又是另一種景觀和解讀。

在《生長》系列的兩座城市中,我更多地被“武漢”所打動,不僅僅是因?yàn)檫@座城市也是我的故鄉(xiāng),而是因?yàn)樵谶@座城市里生長起來,我更加能夠讀懂在唐晶冷靜、理性的畫面表達(dá)之下的溫情。……