哈瓦那緩緩而至的黃昏

從邁阿密到哈瓦那,一個小時的西南方向飛行,366公里的直線距離。當飛機穿過佛羅里達海峽,拉丁美洲便撲面而來。這和當年哥倫布在茫茫大海中與其邂逅的情形全然不同。假如那個熱那亞羊毛紡織工的兒子在1492年10月27日打了一個漫長的盹,錯過了在他眼前浮現的一片陸地(他當時以為那是日本),古巴歷史會被怎樣改寫呢?

當然,歷史沒有給“如果”留下余地,哥倫布還是毫不猶豫地將錨落在了今天古巴奧爾金省的巴伊亞·巴里亞門港。一年之內,西班牙就毫不客氣地占領了這個加勒比海最大的島嶼;1898年,美國打贏美西戰爭,獲得了對古巴的控制權;1902年古巴獨立;1959年菲德爾·卡斯特羅趕走親美的巴蒂斯塔政權,革命勝利。比起其他國家來,古巴的歷史沒有太多曲折,冤家也不算多,比較大的一個主題,就是對抗美國經濟封鎖超過半個世紀,成為西半球碩果僅存的社會主義國家。

在海邊的馬拉貢大道行走,七翹八裂的人行道上,遍地都是滑溜溜的青苔,還要時刻提防窨井蓋子不翼而飛后留下的大洞。這又讓東跳西踮、本來未免凄慘的行走變調為簡易倫巴舞般的歡快。

馬拉貢是一條長達8公里的防汛堤岸,事實上,不管你在哈瓦那城中心的哪個角落,閉著眼一路北行,總能抵達馬拉貢,它從哈瓦那的老城一直延伸到阿爾門達雷斯河口。這條防汛堤以北145公里左右的陸地,就是美國領土。51年前古巴導彈危機時,馬拉貢成為一條漫長的戰線,到處是高射機槍和大炮,還有英姿颯爽的女戰士。古巴的政局自革命勝利以來一直相對穩定,人民相對安穩地生活著,偶爾亂一亂,吵著要去美國,也是基于經濟而非政治上的原因。

這條在漲潮時全然擋不住潮水的防汛堤,風平浪靜時,只文靜地行使著類似外灘情人墻的功能,上面坐滿了正在親吻的情人。在他們的間隙,垂釣人勉強找到了落腳處,還有那些不管不顧歡奔在防汛堤上的孩子們,所有人都無一例外地吹著很有可能從美國旅行而來的風。

16世紀以來,從對抗西班牙人不敵、最后自殺的印第安人,到對抗西班牙奴隸主的非洲和中國勞工,到拍馬向西班牙人沖去的獨立戰爭英雄何塞·馬蒂,再到82壯士從墨西哥坐著“格拉瑪”出發,僅剩12人登陸古巴,在馬埃斯特臘山脈游擊兩年的古巴革命先驅……生活在這片土地上的人們的熱血,總算漸漸冷靜下來,大家只想好好地過日子。人民學會了和“革命”這個詞和睦相處,與“大減價”、“打折季”之類的無異,不輕易為之所動,但亦不會全然不當它一回事。

當地人管這條防汛堤叫哈瓦那的公共沙發。那么,濱海一帶就是哈瓦那的客廳,面對海峽的那一排街面房子就是客廳的墻紙,被颶風和歲月摧殘得不成樣子。當你以為這些房子已經長久沒人住了,在玻璃都已經不知所蹤的窗戶上卻哆哆嗦嗦地晾出了紅紅白白的內衣褲。行使著大使館功能的美國駐古巴利益代表處是這條濱海大道上維護得最好、也最沒有風情的一棟火柴盒式多層建筑,它通常被百來面高高迎風招展的古巴三色國旗遮擋著。倘若古美之間發生摩擦,國旗會全部換成肅殺的黑旗,為通常安詳的哈瓦那客廳平添一些戲劇張力。

我在總統飯店散放著舒適藤椅的露臺上等候朋友安娜的表弟胡安。這個離海不遠的老飯店讓我想起上海的浦江飯店,有很多歷史名人光顧的照片可以炫耀,但掩飾不了垂垂老矣的內核。

從馬拉貢出發,直到以文學藝術學院為盡頭的總統大道,次第鋪陳著古巴獨立后的總統和拉美革命風云人物雕像。就在離總統飯店正門不遠,有一座雕像僅存基座,身體已不知去向。基座上一雙銅綠斑斑的鞋子,忠心耿耿地提醒著路人,這是“作為一個美帝國主義傀儡的下場”。哈瓦那人微笑著告訴你:“這是我們第一任總統托馬斯·埃斯特拉達·帕爾馬的兩只腳。”這名政客在1902年到1906年間擔任古巴總統,后來流亡到了美國,在紐約一個叫作伍德伯里(Woodbury)的小鎮度過余生。他的銅像在古巴革命成功后不久就被推倒,因為大家相信,正是這個“傀儡”為美國干涉古巴內政打開了大門,也正是在1903年,美國從帕爾馬總統手中獲得了租借關塔那摩灣部分土地的永久性租契。關塔那摩灣的歸屬問題,至今仍然是古美關系中難以解開的死結之一。但帕爾馬先生總算在美國——他的第二故鄉留下了以他名字命名的一條小路,叫作“埃斯特拉達路”(Estrada?Road),勉強和他在第一故鄉的那雙殘破銅鞋遙相呼應。

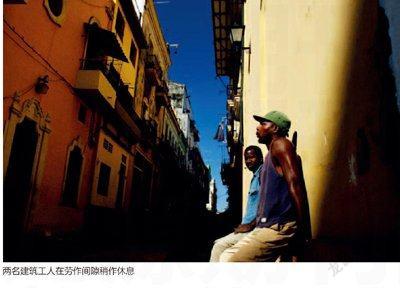

卡爾扎達街上,一群年輕人正走向古巴國家芭蕾舞學校,在學校對面有個廣場可以踢足球。他們都很時髦,用著手機,還有種貓王派頭的復古時髦,飛機頭,粉紅太陽鏡,鮮艷上裝,身材奇瘦。那個足球場其實是個被抽干了水的噴泉池。一切市政建設在剛規劃時都野心勃勃,設想噴泉池里會水聲叮咚,人行道會平坦寬闊,兒童樂園的器械上油漆會閃光,可是就像國家建筑師最初理想主義的烏托邦難免會滑向自己也無法預料的政體一樣,現在,噴泉池是干的,人行道坎坷不平,兒童樂園里連螺絲也都會有人順手牽走。

兩個哈瓦那少年在空蕩蕩的街道當中打著棒球,一個投球,一個接球,就這樣一起向前推進,位移和打球都沒有耽誤;3個孩子正在幫大人推著一輛老爺車,它需要助推才能發動;一對老夫婦手挽手走過,另一只手都各自擎著一根沒有任何包裝的粗大灰白的面包,遠遠看來像是掉了刺的狼牙棒。一個面容嚴肅的老嫗跟在他們的身后,她右手托著一盒奶油蛋糕,說一盒并不確切,因為這個直徑10厘米左右的圓蛋糕就放在一塊硬紙板上,赤裸在加勒比午后的金光下。

這些面包和蛋糕都來自卡爾扎達街上一家國營面包房,得憑一本配給簿才能購買,價格自然是便宜的,只有自由市場的1/10左右,也因此門口總有長龍。面包房的玻璃窗上貼著振奮人心的標語“a?la?Capital?por?el?Triunfo?de?la?Revolución”(為了革命勝利,向首都進軍),帶著所謂熱帶社會主義者與生俱來的樂觀和亢奮,似乎是要給為食謀的老百姓打氣。

我對1959年革命的回憶很快就被停在總統飯店門口的一輛雪佛蘭Bel-Air打斷。這輛哈瓦那藍的老爺車好像直接從艾森豪威爾年代慢悠悠地一路行駛過來。從車門里走出來的不是一個頭戴禮帽、身穿三件套的冷戰時代特工,而是一個面容黝黑、頭發卷曲锃亮、身穿牛仔褲和筆挺襯衫的古巴小伙子。他徑直向我走來。我突然意識到,他就是我正在等待的人,胡安·馬蒂內斯。

之所以和哈瓦那人胡安有這樣一個約會,是因為朋友安娜·馬蒂內斯交付給我一個任務:給她在古巴的叔叔帶點錢。美國政府現在準許國民每季度向他們的古巴親屬匯款500美金,但安娜覺得,讓我親手把錢交給他們會是個有意思的體驗。當時正好是圣誕前夕,她說:“體會一下圣誕老人和特蕾莎修女同時附身的感覺吧!想象一下,這個在生活中掙扎的家庭直接拿到這些錢將多么激動!”

安娜說她堂弟胡安會來酒店取錢。“胡安是我叔叔的私生子,你知道古巴男人的,突然有一天叔叔就把他帶回家了,全家就當他是自己人了。事實證明,他還是全家最討人喜歡的一個。”當時,我正坐在安娜在舊金山的家里,品嘗著她特意做的古巴名菜Ropa?Vieja,一種用番茄醬汁煮的碎牛肉,配上黑豆子和黃米飯,還有炸木薯。我點點頭,難怪古巴人有句俗語,“Lo?que?la?vida?me?da,?coje”?(不管生活給予我什么,悉數拿下)。

安娜的父母是在1970年離開古巴的。1965年10月,菲德爾·卡斯特羅宣布,任何想離開古巴的人可以從卡瑪里奧卡(Camarioca)港離開,超過3000古巴人坐船去了美國,那是革命后古巴的第一波移民潮。截至1970年,約有25萬古巴人離開祖國。

安娜的父親提交出國申請后,成了國家敵人,如同任何放棄革命的人一樣,被稱為“Gusano”(蟲子)。他被剝奪了在案頭工作的權利,只能在田間勞動。最后,出國申請總算獲得批準,安娜父母帶著她哥哥和肚子里的安娜先去西班牙呆了兩年,然后輾轉抵達了舊金山。安娜因此很認同在奧巴馬就職典禮上獻詩的古巴詩人Richard?Blanco,因為他們都是“古巴制造,西班牙組裝,美國進口”的古裔美國人。

安娜的父親后來在郵局工作了20年,英語仍然不很利索,退休后移居佛羅里達,可以離哈瓦那近一點。因為當年出走不易,安娜的父母再也沒有回過古巴,害怕一旦回去就再也出不來,但他們一直兢兢業業地給古巴的親戚匯款,接濟他們的生活。

交給胡安的一疊歐元,他將兌換成可以在本地買很多硬通貨的古巴可兌換比索(CUC),類似于我國在1995年停止使用的外匯券。在總統飯店的貨幣兌換柜臺,你能看到那些從墨西哥或者加拿大輾轉偷偷入境的美國人在排隊,拿的是歐元而非美元,因為在古巴兌美元要交10%的懲罰性稅。

古巴人其實最喜歡美國游客。美國人大方又帶有憐憫心,因為不少是非法過來的,所以更加珍惜;而那些合法的,通過教會、學校或文化交流項目過來的,更是帶著救世主般悲天憫人的心緒。小費好像天女散花一樣四處飄灑——為那首他們已經聽出老繭的街頭吉他彈唱《關達娜美拉》,為那些和他們根本沒有相像之處的鉛筆速寫。即使他們最終決定不給錢(多半因為零錢用完了),他們也會充滿歉疚地說“I'm?so?Sorry”,好像他們得對美國政府對古巴超過半世紀的貿易禁運負責似的。事實上,古巴政府和不少民眾的確把本國漸進性失明式的經濟狀況歸根于萬惡的美帝國主義,喜歡計算因為這種封鎖導致了多少多少億美元GDP的損失,最后得出一個“美國禁運導致古巴貧困”的結論。

胡安小心地將美國親戚送來的錢放進口袋,然后扮了個鬼臉,“所以古巴人民都說,美國人是我們最可愛的敵人。”我們喝了一杯咖啡,就坐上了胡安的坐騎。當我爬進車里,深陷入皮革椅后,就得小心地挪動屁股,以使龜裂的皮革不至于戳痛屁股。另外,整輛車只有一個手柄,負責搖動所有的車窗,交由司機掌管,這也使你可以專注于路邊風景。當胡安將汽車啟動時,我才發現儀表盤上竟空空如也。

胡安是從父親那里得到這輛車的,而他父親又是從他爺爺那里繼承來的。這輛車來到馬蒂內斯家時是1955年,買的是新車,確實是一個非常有遠見的固定資產投資——六十多年后,這輛“美帝”機動車依然在為他的孫子帶來現金流。盡管起初它并不是以謀生工具進入這個家庭的,第一任主人曾經駕駛它,和美國人一樣,坐在汽車電影院里看好萊塢電影。

1960年,卡斯特羅政府結束了和美國的短暫蜜月,古巴以經濟改革為名推行國有化,沒收美國人資產,導致美國與其斷交。1961年,古巴政府宣布成為社會主義國家。一切外交和貿易的聯系中斷,同時也留下了15萬輛美國車。50年代是古巴作為美國銷金窩的年代,其進口的凱迪拉克、別克和德索托車的數量曾位于世界之首。

胡安的父輩和胡安們自己造機器來制作各種汽車零部件。如果拆開一輛克萊斯勒,它的汽油缸很有可能是只塑料桶。古巴人總是能得到他們想要的,或來自黑市,或來自海外親戚。類似于美國的craigslist.org,古巴人也有他們自己的大型免費分類廣告網站(www.revolico.com和www.cu.clasificados.st),其服務器在國外,胡安說,“我們古巴人用它們來找到我們想要的任何東西。”一輛古巴小汽車上,往往體現出一種經濟禁運下的生存模式:古巴靈巧的機修師傅會在Chevy的鐵殼子里,裝上蘇聯的Volga引擎以及中國的汽車零部件,在這輛所謂的Chevy-Volga車里,美國、古巴、蘇聯和中國放下種種意識形態芥蒂和睦相處。美國五十多年來對古巴的禁運造就了或大或小的奇跡,大而言之,不發達的工業活動讓古巴成為世界上最綠的國家之一,這讓囊中羞澀的古巴男人除了唱歌跳舞和喝喝朗姆酒之外,能有一件正經事可以消磨大量的工余時光,讓修車成為棒球和調情外,另一項全民娛樂活動。何況,一輛經自己擺弄后重新奔馳上路的車,也意味著某種失而復得的珍貴自由。

2009年9月,勞爾政府向一直以來非法經營的出租黑車頒發執照。胡安記得自己在11日一早,就趕到了交通部門口排隊,填寫將私人汽車改為出租車的申請表,并最終領到了已停發10年之久的私人出租車執照。1990年代,正值古巴因蘇聯解體而面臨的經濟“特殊時期”,缺少汽油使公共交通一度癱瘓,政府曾放開私人汽車載客,但到1999年10月即停止。然而這并不能阻止那些家傳老古董車走向街頭賺面包錢。當時的胡安們都冒著罰款的風險,駕著美國老爺車繼續非法拉客。

拿到執照后,胡安的出租車業務合法了,不過他營業時基本不打表,他說:“一切都將由市場決定,供需雙方自然會達成一個雙方滿意的價格。”我敢肯定胡安并沒有學過西方經濟學,但他們都在社會大學里研修過這門市場經濟課。

勞爾政府的改革廣受民眾歡迎,只有勞爾的哥哥菲德爾·卡斯特羅對此頗有微詞,他依然相信私人出租車業務追求“豐厚的利潤”,并助長了汽油的黑市交易。可菲德爾忽略了這樣的一個事實:但凡有配額,就會有黑市。古巴有兩種貨幣,4種市場,古巴主婦們每天睜開眼,就得先靜下心來,迅速地盤算一下今天用哪種貨幣,到哪個市場,去買什么。這看似復雜的操作,對于古巴人來說,卻相當簡單。古巴法定貨幣是古巴比索(CUP,俗稱土比索),另一種則是前面提到的可轉換比索(CUC,俗稱紅比索),紅比索和土比索的兌換率是1:24左右,和美金的兌換率則是1:1。政府配額市場收土比索,平行市場和自由市場兩者都收,黑市只收紅比索。

所以基本準則是,那些一看就沒胃口的東西,用土比索到配額市場購買,而那些“真是我想要的東西”,多半得用紅比索到黑市買,那些沒有紅比索又想改善一下生活的,則到平行市場和自由市場補充自己的菜籃子。古巴人工資的80%是用土比索來支付的。據美國《國家地理》報道,截至2012年中,古巴人月工資在250土比索到900土比索之間,也就是12到45美元,低微的工資讓古巴勞動人民秉承他們的工作哲學:“我們假裝工作,政府假裝付給我們工資。”我問胡安,既然絕大多數古巴人的工資是用土比索來支付的,那么大家的紅比索又是從哪里來的呢?胡安說,“讓上帝和卡斯特羅一起保佑我的表姐安娜一家吧!”據估計,每年古巴人的海外親戚匯進來的款項數額高達20億美金,也就是說,古巴某種程度上是被那些革命后陸續離開它的人滋養的。

胡安開車送我到了Cafe?Laurent餐廳,他從來不知道住家附近還有這樣一個被《紐約時報》推薦的哈瓦那熱門餐廳。這種私人餐廳在古巴被稱為Paladar。1990年代初,個體餐廳在中國已經司空見慣,在古巴卻還處于地下非法狀態,直到1993年開始經濟改革,私人餐廳才合法化。Paladar食物水準起伏不定,這通常取決于他們的“mule”,也就是為餐廳帶貨的人是否能將食材和佐料及時從佛羅里達海峽的另一邊捎來,這也給其菜單帶來了某種莫測性。

Cafe?Laurent坐落于Vedado區的一棟上世紀中期建成的5層居民樓的頂層。在晚間要找到這家藏身小區深處的餐廳毫不費力,只要抬頭仰望,一棟棟昏暗的樓房中,赫然有那么一棟的頂樓燈火輝煌,露臺上還有白色紗帳在飄揚。居民樓的內裝是蘇式的,顯然是革命勝利后興建的預制板式公房,電梯聲音震耳欲聾,四面都裝了鏡子。

屋內的墻上糊滿了1950年代的報紙廣告,而露臺上的那些白色紗帳很有當代邁阿密泳池邊遮陽篷的感覺,從屋里走到露臺上,就好像革命從未發生過。一切關于私營經濟的嘗試,就是“摸著石頭過河”。這也和現任的古巴領導人勞爾·卡斯特羅的矛盾態度有關。

勞爾對中國的改革模式很感興趣,1997年訪問中國時和朱镕基交談甚歡,還意猶未盡地邀請朱镕基的資深顧問到哈瓦那和古巴高層開了幾天會。

菲德爾·卡斯特羅2007年病重時將國家權力移交給勞爾,此后這位年輕5歲的弟弟進行了一系列市場經濟改革,比如取消國家雇員的收入上限,解除對電腦、DVD播放器、手機和其他消費品的銷售禁令,允許古巴人入住當地高級酒店,從中國進口宇通巴士以取代一次可載客400人的18輪巨型蘇制柴油公車,花費20億改造公路、修建高速公路等等。政府對媒體控制也開始放寬,甚至有了一個24小時播放包括Discovery?Channel節目在內的頻道。2011年,古巴更是解禁了房地產交易,從過去的“住房互換”變成自由交易。

而在這一系列改革中,最令胡安感興趣的,莫過于出國和移民法規的放松。之前,古巴人出國除了需要對方國的邀請信,還要耗費漫長的時間申請昂貴的出國許可證(俗稱“白卡”,費用為140美金,是古巴人平均月工資的六七倍)。如今出境許可即將取消,古巴政府允許公民滯留國外的期限也從11個月延長至24個月。

美國針對古巴移民有“濕腳/干腳”政策,漂泊在海上算“濕腳”,而從你踏上美國國土成為“干腳”的那一天起,滿一年就能申請并拿到綠卡。按照古巴改革前的規定,離開古巴11個月,古巴國籍失效,卻還來不及取得美國身份,面臨兩頭不著港的風險。現在則可以篤悠悠等到美國綠卡,再決定回不回古巴。這讓胡安開始蠢蠢欲動地設計起他的未來生活:先想辦法出境,美國每年發放給古巴申請者的約4萬個簽證如果沒他的份,他就去和美國接壤的第三國,比如墨西哥。只要把那雙大腳踏上美國國土,就基本意味著綠卡到手,萬一不適應美國生活,也有抽身而回的余地。這比想方設法自制小舢板從海上偷渡的風險小很多。

胡安清楚地記得1994年那個炎熱的夏天,還是少年的自己踩著中國支援給古巴的自行車,經過馬拉貢所看到的情形。那年,“特殊時期”中餓壞了的古巴人通過各種途徑逃離古巴。8月5日,古巴軍方攔截了4艘企圖逃往美國的漁船,引發了哈瓦那人在馬拉貢海濱大道上的騷亂,是1959年以來最大的一場群眾示威抗議活動。胡安被亂石打破了頭,自行車也不知所蹤。他撩開劉海,讓我看前額上仍然隱約可見的疤痕,說這就是自己不會考慮乘船逃往美國的原因。

次日,卡斯特羅親自前往馬拉貢,向大家保證,“如果你們自己選擇要走,政府不會阻止。”隨后,人群歡呼“菲德爾萬歲”,一場本來氣勢洶洶的抗議活動,最后就這樣草草收場了。

哦,至于Cafe?Laurent的菜式,我點了一個用“Salsa?Espejo”醬炒的豬里脊。那個神秘的“Salsa?Espejo”,翻譯成中文是不明就里的“鏡子醬”,吃上去除了酸甜的味道外,完全沒有什么鏡子般的魔力,豬里脊則明顯炒過了火候,有點難以咀嚼。我聽從了胡安的建議,沒有點牛肉。胡安說,吃牛肉,你還得到國營飯店,牛肉在古巴可是稀罕物,一般只特供給政府涉外單位,私人餐廳即使可以到黑市高價買牛肉,質量依然比不過國營餐廳。可是,我發現胡安還是默默地點了兩份主菜,牛肉丸子和洋蔥牛肉。畢竟對本地人來說,眼前的牛肉,永遠是最好吃的牛肉。在配額供應體系里,每個古巴人每年只能分到兩三次牛肉,一次僅半磅。這促成了黑市非法宰牛的興旺,為此政府只能對那些非法屠宰的人處以重刑,你會聽到古巴人認真地對你說:“非法殺頭牛判的刑可能比殺個人還重呢。”

在哈瓦那的最后一個黃昏,穿著初夏的衣裳,我從總統飯店出來,向馬拉貢大道北行。馬拉貢大道和G街交界處那幢玻璃好像隨時就準備稀里嘩啦掉落下來的大樓,是古巴外交部。門口沒有荷槍實彈的衛兵把手,只有一個腆著大肚子、一直在看手機的草綠軍裝大叔寂寥地守在門口。那些在建設時設想的噴泉或小池子,現在變成一個個盛放垃圾的大型容器。

我對外交部對面的何塞·馬蒂體育場異常感興趣,每天長日將近時,總會去那里轉一轉。這座當時想給人帶來強硬未來感的蘇聯風格體育場,現在就像一個被早已奔往外星球的飛船永久遺棄的港口。頂篷頗具科幻氣息的看臺早已進入風燭殘年,周邊墻上用油漆刷著“搖搖欲墜”的字樣,提醒人們慎入。然而,一個年輕人一溜煙鉆進看臺下的一個破洞,他們把它作為了更衣室。里面有糞便的氣味。青年迅速更完衣,加入足球場上的戰團。

此時,何塞·馬蒂體育場的近處彌漫著兒童學騎自行車的叮咚鈴聲、拳擊手出擊的砰砰聲、女孩們捉迷藏的歡叫聲、男孩們揮棒擊球的梆梆聲;稍遠處,是小伙子們在足球場的奔跑呼喊聲;再遠處,就是來自佛羅里達海峽的浪花越過防汛墻,在人行道上摔得粉碎的痛呼聲。而那些孤獨地繞著足球場的長跑者是沉默的,他們一次又一次打你身邊經過,以近乎相似的間隔時間。大家沉浸在自己的世界之中,并不需要觀眾鼓掌或喝倒彩,而看臺上也的確沒法坐人。再過十來分鐘,我在古巴的最后一抹夕陽就會永久消逝。

我珍惜此刻的哈瓦那,它是一個活生生的樂園,而不僅僅是一個20度就好像是冬天、人民每天排隊買面包、波浪平均高過防汛堤三倍、年輕男子想著乘慢船偷渡、漂亮女孩難免要被當作妓女的城市。

胡安這樣的年輕一輩都覺得古巴需要一個像鄧小平一樣的領導者,通過參與經濟全球化,帶領古巴進入現代化的物質文明時代。他們通常就把話說到這里,但我知道,這個領導者不會是勞爾。果然,2013年2月,勞爾宣布將在2018年退休,其繼任者目前看來可能不是卡斯特羅家族成員。

我攔下了一輛正好從我身邊經過的Cocotaxi,和馬拉貢平行著,我們最后一次向哈瓦那老城進發。我戴上耳機,找到“美景俱樂部”那些老槍們的歌,是的,這是此刻我最需要的告別曲,沒有意識形態,沒有經濟改革,不論過去,亦不談將來。我要去老歌手依伯拉海姆·費熱(Ibrahim?Ferrer)曾挽著太太徜徉過的那條哈瓦那老街:鏤空拉花的鐵門,粉藍斑駁的外墻,不知所措的流浪狗,坐著或站在門口的鄰人……

依伯拉海姆唱著:“送你兩朵梔子花,是想告訴你,我愛你,我仰慕你,我的愛人,把愛心給它們吧,我倆心心相印……”我的視野就這樣無可挽回地從凋零的街景轉向了流金的舞臺。