文化創新:創造什剎海新增長點

郭梁

中國書店的投入運營,是什剎海社區文化建設向新經濟增長點探索的一個縮影。

認識徐利之前,記者自認為也是了解什剎海的,知道這是老北京的一片遺留地,有一汪帶著濃重歷史文化色彩的水面——后海,也有聞名世界的后海酒吧街,有數不清的名人、文人留下的故居,還有那未被過度渲染開發的老北京胡同文化……

可當與什剎海街道工委書記徐利交談一番之后,記者才發現,什剎海并不是上述那么簡單,而文化建設、文化創新給整個什剎海帶來的影響,更是深遠得讓記者想象不到。用文化去潛移默化地提升居民素質、用文化手段去改善酒吧街的管理、用文化去創造新的經濟增長點、用文化的思維去拯救快要滅絕的歷史傳承……什剎海社區到底是怎樣做到這些的?

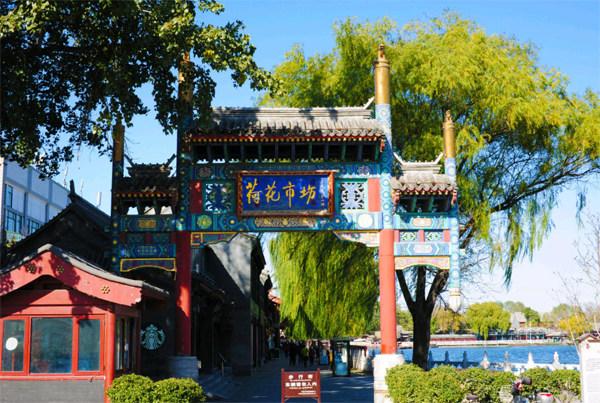

7月底,什剎海最美的季節之一,記者手拿著什剎海民俗協會印制的一本旅游護照,親身感受了文化創新在這里生根發芽。

創造新經濟增長點

7月20日晚,位于地安門路口南側、景觀復建的雁翅樓迎來一家24小時營業的中國書店。當天,書店正式對公眾開放,這也是西城區第一家24小時書店。說到雁翅樓,也是很不簡單,在清代,此處為內務府滿、蒙、漢上三旗公署,其作用是皇城的后衛哨所。

進入這棟兩層的建筑,一層的中式書架上擺滿了各類書籍,包括古籍、文史、藝術、社科等門類。而二層除了正在展出一些珍品古書外,南側的一片空間已經被規劃成一個“小茶館”的模樣。書店的工作人員說,二層將作為社會大眾的休閑閱讀和慢生活體驗區域,為公眾設立了開放式的閱讀空間及咖啡書吧,供讀者慢閱讀。

“景觀復建的雁翅樓建筑面積有1100多平方米,我們利用西側的10間房作為文化設施,對公眾開放。”作為24小時書店運營主體的中國書店總經理于華剛說,“這里將集‘公共閱讀’、‘文化傳承’、‘慢生活休閑’、‘文化產品推介’于一體,以服務大眾為目的,充分體現公益文化特性,在向社會公眾展現北京歷史文化的同時,提升地區居民的文化生活質量。”

中國書店的投入運營,是什剎海社區文化建設向新經濟增長點探索的一個縮影。徐利對《民生周刊》記者說:“從我們街道的職能而言,作為北京市歷史文化保護區一個非常重要的區域,市里在經濟指標上對我們沒有太多的要求,但中國書店卻是一個很不錯的嘗試。我曾經私下里也算過一筆賬,不需要房租,中國書店每年的運營成本在80萬元左右,那怎么盈利?除了做好自己的服務工作,還要通過線上經營、品牌拓展、開辦展覽等方式,來實現經營上的成功。”

在什剎海,還有一種極具北京特色的旅館叫“北京人家”,實際上就是一種四合院式的家庭旅館。在這里,這種家庭旅館也擔負起了弘揚中國傳統文化、北京文化的職能。“我們這里有個家庭旅館做得非常好,包括王安順市長也去過。”徐利說,“如果僅僅是提供一個住宿,那就沒意思了,關鍵是要傳遞一種文化。把傳遞北京文化作為一種節目,不僅給游客提供住宿,還把中國傳統文化講給游客聽。這也是我們把挖掘出來傳統文化的東西去跟產業結合,效果非常好。”

改善酒吧街

什剎海是世界聞名的,但讓世界知道什剎海,是因為這里擁有著全中國最有特色的酒吧街。酒吧街文化也是一種文化,可是如何將來自西方的酒吧文化與厚重的中國歷史文化結合,成了擺在什剎海行政管理部門面前的一道難題。

酒吧街經營很好,帶來了豐厚的經濟效益,但噪聲和混亂的秩序給當地居民帶來了困擾。作為什剎海街道的管理者,徐利談了他對酒吧街的看法:“以前作為游客來的時候,覺得酒吧街越熱鬧越好,但后來成了這片地區的管理者,我才發現有太多的問題要解決:第一個是管理無序的問題,第二個是噪音擾民的問題,第三個是治安管理的亂象。”對于這些“眼中釘”,什剎海街道管理者想到了用行政手段去干預,用文化手段去解決根源的辦法。

徐利介紹說,當時街道辦事處要求什剎海所有酒吧經營者都加入到什剎海商會,利用這個商會的平臺去傳遞一些正能量。例如,什剎海酒吧街有很多老板是很有文化的,有的就是在什剎海老胡同里長大的,他們對這個地區的文化有著充分的理解,對什剎海文化的閱讀能力也很強,通過商會這個平臺,讓這些酒吧老板講故事,談經驗,讓所有經營者都懷著一顆傳揚什剎海文化的心去經營自己的酒吧。另外,什剎海街道還組織舉辦“酒吧紅歌會”等積極向上的活動,借此來帶動什剎海酒吧經營思路的改變,讓他們慢慢走上良性發展的軌道。

“我是2011年來到街道的,那時候每天平均有超過100起投訴電話,現在已經減少了六成還多。”徐利說,“至于現在整個酒吧街的經營,可以說井然有序,口碑好了,游客多了,常年流連于此的人也多了,經濟效益自然也有了大幅度的增長。”

通過文化創新的方式得到改變的,還有什剎海的胡同游。“胡同游是北京旅游的一個特色,但我們在調查中發現,很多騎著三輪拉游客逛胡同的‘板兒爺’在跟游客講解的時候,說得都不太對,至少都不是正統的什剎海歷史故事。那么我們也在這里做了一些工作,每天用喇叭廣播的方式不斷講述什剎海的歷史文化,同時還有不同語種的解說器可以供游人選擇,目的就是讓游客更好地了解什剎海文化。”徐利說。

拯救非物質遺產傳承

什剎海自古以來就是文人墨客、傳統藝人云集的地方,而今,作為文化保護的重點地區,什剎海街道還承擔起了一個非常艱巨且利在千秋的事:拯救非物質文化遺產的傳承。

“在我們的社區里,有不少過去的老藝人,其中就包括我們后來搜尋集合的21位非物質文化遺產的傳承人,這些人和他們的手藝,都是我們歷史文化傳承下來的寶貴財富。”徐利對《民生周刊》記者說,“這些老藝人大多都有一個共同的特點——父傳子,絕對不會傳給旁人。但1979年計劃生育政策之后,有些傳承人家里出現了傳人的斷層,他們的手藝已經很難傳承下去了。”

在這種情況下,什剎海街道對這21位非物質文化遺產傳承人進行了專門的分類、統計、管理,通過購買他們產品、幫助推銷他們產品的方式去扶持這些老一輩的傳承人。“我們需要用實實在在的行動去扶持這些老藝人,比如說有位做山核桃雕刻的老先生,他的手藝非常高,技術基本上到了滅絕的份上,所以我們一直在扶持他,包括前年年底,這個老先生腦干出血,家人很緊張,對于我們來說也更有責任,我們也緊張,就怕這種技藝又失傳了,所以我們也在不斷地做他工作,讓他收徒,我們也給他找了兩個徒弟,現在正在培養,使這個技術不至于失傳。”

現在,什剎海街道在弘揚傳統歷史文化方面已經走在了全國的前列。從去年開始,該街道還與北京青年報合作開辦了什剎海社區報,定期將社區的文化活動、文化產品推送到每家每戶。