親歷利比里亞流血政變

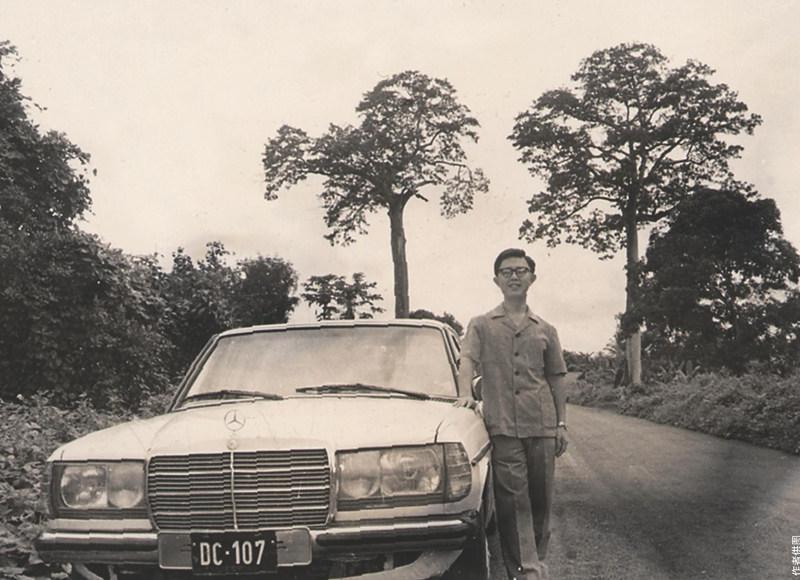

陳來元

在實行宵禁的十多天中,我每天至少要進城或去機場一趟,來回都要經過三四道崗哨,那烏黑的槍口每天總有十次、八次對著我的胸膛。

利比里亞位處西非,是非洲大陸獲得獨立最早的一個國家。但長期以來,經濟落后,百姓貧困,特別是20世紀70年代以來,社會動蕩,內亂頻仍,更給人民帶來了無窮苦難。

從1982年12月至1987年4月,我曾在中國駐利比里亞大使館工作。期間,我親身領略到了該國動蕩不安的形勢,特別是遇上了一次已經成功但最終遭到失敗的流血軍事政變。這次政變雖一時被平息下去,但從此開始了利比里亞更加動蕩的政治局勢和長期的流血沖突。這次政變據今雖已有30年, 但當時的一幕幕情景在我腦海里仍記憶猶新,現在回想起來都有點后怕。

廣播中傳來政變成功的消息

1985年11月的一天清晨,我起床后習慣地打開了放在床頭柜上的收音機。凝神一聽,利比里亞國家電臺正播出一則令人十分震驚的新聞:利比里亞武裝部隊參謀長奎翁巴將軍發動軍事政變成功,推翻了國家元首塞繆爾·多伊領導的軍政府。政變領導人奎翁巴將軍向全國發表講話,稱多伊政府是一個腐敗的政府, 弄得國內民不聊生,它已不能代表人民,也不能繼續領導利比里亞這個國家。 因此, 利比里亞的愛國軍人決定起來將它推翻。 奎翁巴將軍還要求全國人民保持鎮靜,支持新政權,共同建設自己的國家。

駐在國發生軍事政變的消息立即在大使館傳開。 我和使館的同志們顧不上吃早飯, 馬上出去觀察形勢,了解各方人士及廣大公眾對這次政變的反應。 我們到了大街上,只見到處已是人山人海, 男女老少笑語歡聲,載歌載舞,歡慶政變獲得成功。

這次軍事政變是利比里亞歷史上的第二次軍事政變,雖來得突然,但并非偶然。第一次軍事政變發生在1980年4月12日。這一天,擔任保衛總統府重任的軍士長塞繆爾·多伊,率領手下16名士兵在總統府發動軍事政變。他們沖進了總統辦公室,但面對他們平時十分敬畏的托爾伯特總統、特別是總統對他們實行軟硬兼施時,多伊害怕了,后悔了,動搖了,不敢下手。正當多伊猶豫不決時, 參與政變的士兵奎翁巴挺身而出。 他對多伊和其他士兵說:事已至此,只有一條道走到底,立即把總統殺掉,大家才有出路。如果今天放了總統, 明天我們17個人就只有死路一條。 在奎翁巴的提醒及其果敢精神的鼓舞下,多伊終于橫下一條心,下令開槍將托爾伯特總統活活打死在總統辦公室里。隨后,多伊又通知平時與總統關系較密切的七八名部長到總統府開會。當部長們陸續到達總統府后,多伊立即將他們一一逮捕,隨后押送到首都蒙羅維亞郊外的海邊,綁在沙灘上的木樁上,統統開槍打死。

這第一次政變就這么輕而易舉地成功了。其中奎翁巴在緊要關頭砥柱中流,發揮了主心骨的關鍵作用,故在政變后成了多伊軍政府中的第二號人物, 掌握著軍隊的實際指揮大權。

奎翁巴為什么發動政變

開始兩三年,多伊與奎翁巴的關系還算不錯,但后來兩人逐漸發生了政見分歧。主要是多伊專權腐敗,貪圖享樂,置人民疾苦于不顧;而奎翁巴則比較清正廉潔,想為老百姓辦點好事、實事。

對于多伊的腐敗和奎翁巴的廉潔,我本人也有切身體會。例如:我在利比里亞首都蒙羅維亞的一家汽車修理廠,就親眼見過多伊乘坐的汽車在那里保養。那是一輛黑色奔馳1000加長超豪華型防彈轎車,那氣派令人咋舌;又聽一名馬來西亞商人說,他在利比里亞采伐木材,除按合同向當地有關部門付款外,還要在合同外向多伊夫人交錢,每采伐一立方米木材就要向她支付5美元。

而奎翁巴確實比較清廉。當時,他貴為軍政府中二號人物,又掌握軍隊實權,可謂權傾朝野,但他舉行婚禮卻一切從簡,悄然無聲,連駐利比里亞的外交團也沒有受到邀請。事后,我館劉溥大使知道了奎翁巴結婚的消息,讓我給他送去一件禮品。我記得是鑲嵌在畫框里的一幅很精致的中國畫,我用禮品紙包好后給他送去。我原以為他一定住在一幢豪華的別墅里, 沒想到他就住在軍營一棟極普通的平房里,陳設也十分簡陋。實際上,他平時都和士兵摸爬滾打在一起,深受士兵愛戴。

奎翁巴對多伊的腐敗日益不滿,多次向多伊苦諫,希望多伊以國家大局為重,廉政愛民。但多伊認為江山是他帶領16名兄弟用腦袋換來的,現在享受一點沒有什么不對,對奎翁巴的話就是聽不進去,仍然我行我素,二人矛盾激化。在這樣的情況下,軍權在握的奎翁巴發動一場政變推翻多伊,就是不可避免的了。

麻痹輕敵使政變遭到失敗

奎翁巴發動政變,得到了大多數軍人和廣大人民群眾的支持。但與此同時, 他也被一時的勝利沖昏了頭腦。他只看到在首都他身邊的軍隊一舉拿下了廣播電臺,控制了輿論,又包圍了總統府,全國都知道他已政變成功,百姓萬人空巷上街慶祝,而忽視了參與政變的部隊尚未攻占總統府,特別是未能打死或活捉多伊,更未調集首都以外的軍隊開赴首都支援他,鞏固政變勝利成果。他只忙于接受群眾的歡呼,而忘記了立即采取措施,不給多伊組織反撲的機會。結果,被困在總統府內的多伊一面利用建筑物的優勢,組織總統府衛隊阻擋奎翁巴部隊的進攻, 一面以利比里亞武裝部隊總司令的名義,向駐守在首都郊外巴克萊訓練營的部隊指揮官下達命令, 要他火速率其部隊解救總統府之危,并重新奪回廣播電臺。

駐守巴克萊訓練營的指揮官是多伊的好友,加之多伊以高官厚祿許之, 故立即率其所轄的兩營部隊直撲首都蒙羅維亞。首先以絕對優勢兵力打敗了守衛電臺的政變部隊,奪回了電臺,并在電臺反復播放多伊在總統府錄制好的錄音講話。多伊在錄音中對全國軍民講,奎翁巴發動的政變已經失敗,他自己安然無恙,仍是利比里亞的國家元首。他號召全國軍民與政府站在一起,徹底粉碎這場政變。接著,巴克萊訓練營的部隊又乘勝攻擊包圍總統府的政變部隊。包圍總統府的政變部隊從廣播中聽到政變已經失敗的輿論宣傳,知道電臺已失守,士氣受到影響, 在總統府衛隊和巴克萊訓練營部隊的內外夾攻下被打垮。

就這樣,奎翁巴將軍發動的這場政變最后以失敗而告終。重新坐穩江山的多伊下令在全國范圍內懸賞捉拿或擊斃奎翁巴。三天后,一名巡邏的政府軍士兵在首都蒙羅維亞郊區一片樹林里搜尋時發現了饑渴難熬的奎翁巴,并開槍將他打死。

多伊對奎翁巴痛恨到了極點, 即使在奎翁巴死后也不放過他。據說,多伊命人將奎翁巴的尸體剁碎,然后放到一口大鍋里熬湯,讓支持他粉碎這場政變的官兵每人喝上一口,一方面為他們壯膽,另一方面讓他們以此表明與奎翁巴勢不兩立的決心。多伊的這一暴行,遭到輿論界和公眾的嚴厲譴責。當時就有人預言,多伊如此殘暴,將來也不得好死。哪知這話果然應了。后來,利比里亞發生內戰,多伊不但被反對派亂槍打死,連自己身上的陽物也被反對派一刀割了下來。

迎著槍口外出辦事

就在多伊粉碎奎翁巴政變的當天,利比里亞國家廣播電臺宣布在全國實行宵禁。 禁令稱:從晚上六點到次日早晨六點,不論是利比里亞人還是外國人,包括各國駐利比里亞的外交人員在內,都必須待在房屋里,不得外出。若在晚六點至早六點期間發現有人在室外,一律格殺勿論。與此同時,首都蒙羅維亞城內的主要路口及從首都通向機場及外地的各個交通要道全都布滿了崗哨,由荷槍實彈的士兵把守。我清楚地記得,從首都到郊區羅伯茨國際機場的路上就布了4道崗哨。

當時,我是大使館的二等秘書,主管外勤、禮賓、文化、僑務、領事等諸項工作,加之當時駐在國電話線路經常不通,對外聯絡、辦事、采買等事務主要靠自己出去跑,外出辦事是我每天必不可少的任務。大使館里的其他人幾天不出去都不要緊,而我一天不出去也不行。外面這么亂,又必須往外跑,只有靠自己大膽加小心了。與此同時,我每次出去都在車上帶一些小扁瓶白蘭地酒、折疊紙扇和清涼油之類的小禮品,以應一時之需,好讓自己能順利通過關卡 。

我外出辦事當然不會在早上六點前出發,但下午外出辦事就不能像平時那樣,早一點、晚一點回來都沒有關系,而是要掌握在5:30 左右必須回到使館。有一次,我到機場去接新派到使館工作的館員王曉先生,按飛機正常到達時間,下午5∶30左右將人接到使館應無問題。但那天偏偏不巧,飛機晚點,我無法按原計劃將來人在5∶30左右接回使館。由于使館電話常年不通,當時也無手機通信的條件,我無法與使館取得聯系,故我自己又必須在5∶30左右回到使館,否則使館的人一定會以為我或我與王曉在外面出了事,不知會急成什么樣子呢!

在這樣的情況下,我只好為王曉先生在機場旅館安排好房間,再找到有關航空公司設在機場的辦公室,給公司值班人員寫了一張字條,告訴他們我們使館新來館員的姓名和我為他安排的旅館房間號碼,請他們幫助在機場接一下他,再領他到機場旅館住下,并特別叮囑他們務必告訴王曉駐在國當局的宵禁命令,在下午6點到早上6點這段時間千萬不能到室外活動,第二天上午我再到機場接他回使館。

離“格殺勿論” 還有10分鐘

安排好一切后,我則趕快驅車返回使館。經過4道崗哨,到達使館已是5點50分, 離那個“格殺勿論” 的時間還有10分鐘。真的好懸!在那個非常時期,大使館的人在5點半鐘時還見不到我把人接回使館,都從辦公樓里出來走到大院里,焦急地等著我,并為我們捏一把汗,生怕我們在路上出什么事。當看見我的車子終于出現在使館大門口時,都像歡迎英雄歸來一樣在使館院中排成兩行迎接我。我下車后告訴大家,由于飛機晚點,我沒有接到王曉先生,但我已經在返回使館前在機場為他安排好了一切,這樣大家也就都放心了。第二天早上,我再次去機場將王曉接回。

要在平時,我坐在掛著外交車牌的車上,外出辦事都是一路上暢通無阻的。 但在政變期間,情況卻大不一樣。不管你是什么人,坐什么車,經崗哨時一律都要停車、下車,接受檢查。我們使館位于首都蒙羅維亞的近郊,進城、返館都要經過三、四道崗哨。 車子靠近崗哨時必須開得很慢, 到了崗哨前必須停下,人下車, 拿出身份證接受檢查。 當車子緩緩駛向崗哨時,幾個值哨士兵的槍口一齊對著車頭;我走下車后,又將槍口一齊對著我,其中一人則過來檢查我的證件。 我說明我是中國外交官,同時拿出外交官證,又拿出早已準備好的小瓶酒、折疊扇之類的小禮物相贈,這樣我就可較快地被獲準放行,打開后備箱檢查有時也可免去。

在實行宵禁的十多天中,我每天至少要進城或去機場一趟,來回都要經過三四道崗哨,那烏黑的槍口每天總有十次、八次對著我的胸膛。說實在的,當時我并不是一點也不感到害怕,但大使館的工作需要我外出辦事,我就必須冒著風險外出。當然,我是一名外交人員,而且是一名友好國家的外交官,只要我不做違規的事,當地士兵是不會傷害我的。這話在理論上講固然是對的。但實際情況呢?鑒于執勤士兵的子彈已經上了膛,那烏黑的槍口老是對著我,若是哪天哪個士兵萬一在不經意間摳動扳機,我這一百來斤不就交待了? 現在回想起來, 還都有點后怕哩。