中國“麻雀”放飛記

意外收獲

上世紀六十年代早期,我國從某種渠道獲得了美國裝在F-4B“鬼怪”式戰斗機上使用的“麻雀”-3型空對空導彈的相關資料和實物。這種導彈主要攻擊對象為機動能力不大于3G的轟炸機和戰斗機。其射程為26千米,使用高度18千米,速度M3,攻擊方式為攔射或尾追,使用條件全天候。全彈長3.65米,彈徑203.2毫米、翼展1 010毫米;發射重量為204千克;采用半主動連續波雷達制導,引信為MK535型半主動無線電近炸引信和觸發引信;戰斗部采用連續桿式,重約29.5千克;采用MK.38Mod2固體火箭發動機,重約70.4千克。

這種導彈雖然在越南戰場的表現不算太好,但對于當時的我國來講還是相當先進,對比我們仿造蘇聯根據美國“響尾蛇”導彈研制的“環礁”空空導彈則優勢更明顯了。

決定仿制

當時我國防空武器方面,“紅旗”-2號高空導彈業已研制成功,投入批量生產,“紅旗”-3高空導彈也在醞釀設計之中,已經有了不小的進展。而在我國的防空武器體系方面,中低空是一個空白點。所以有關方面經過考慮之后,決定將“麻雀”-3改作我軍的中低空防空武器,以填補這一空白。1965年9月16日,三機部(航空工業部)負責戰術導彈的副部長劉秉彥同志向中央專委提出仿制“麻雀”-3的建議,專委批復同意后,即交給我們上海機電二局完成。1963年,成立第七機械工業部,王秉璋任部長。原5院各個分院的任務也重新劃分,上海市機電二局也從事地空導彈的研制。

關于“紅旗”-61導彈的“誕生”過程,記者又專門前往總裝干休所,采訪了另一個真正的知情人。原八機部(戰術導彈部)副部長劉正棟老先生說:“紅旗”-61最早是由三機部劉秉彥副部長提出來的,當時我們已經掌握了仿制蘇聯SA-2的“紅旗”-2高空地對空導彈技術,而中低空則沒有一種適用的導彈。當時為“紅旗”-61定的是射高6 000米。后來幾經磨難終于定下來,并交劉院長他們所在的上海機電局負責研制。劉院長他們在上海千辛萬苦研制出來以后,空軍又不要了,裝到軍艦上問題也挺多。當時西方還沒對我國實行制裁,所以有關方面考慮引進英國的“海標槍”艦載防空導彈,并用此技術來改造“紅旗”-61。引進都成功了,但又被某人給否了。

美蘇等發達國家各個層次(高度)的地空導彈都有數十個型號,但我們國家那時在這方面差距太大了。而且由于決策層在發展戰略導彈、戰術導彈和飛機方面的意見經常變動,導致錯過了很好的機會。北非某國與蘇聯關系破裂以后,曾經找到我國有關方面,希望由他們提供SA-6實彈及相關地面設備,并答應先提供研制費用。開始,中方也很熱心,并派八機部科技局局長前去考察,并從海路運回來部分實體設備,大概存放在東北某工廠的倉庫里。對方還答應,一旦我國試制成功SA-6,他們即購進。這本是改進我國中低空防御武器的一個絕好機會,但由于某種原因最后也不了了之。

有關“紅旗”-61導彈的研制序號演變,劉正棟老先生對本刊記者講了一段令劉老記憶猶新的往事:“紅旗”-61中低空導彈,正式立項研制是在1965年,中央專委第11次會議上定下來的,那次會議由敬愛的周總理主持。

作為上海機電二局負責“紅旗”-61導彈研制的主要技術負責人,我對極左思潮橫行下搞“紅旗”-61的艱難有深刻體會。上海是“四人幫”支持者的基地,他們對地地戰略導彈,地對空導彈等什么都搶,什么都要搞!而且動輒則以“工人階級領導一切”、“用技術破壞革命”、“資產階級的管卡壓”等大帽子給“紅旗”-61的研制工作設置障礙。在具體技術資金、廠房、設備、試驗等方面也是處處刁難,導致研制道路困難重重。

含辛茹苦

但“紅旗”-61畢竟是經周恩來總理親自批準的國防新武器研制項目,要想把它扼死在搖籃之中還是不可能的。當時負責“紅旗”-61研制工作的領導技術人員廣大工人頂住壓力,在艱難的環境下努力工作,一步一個腳印地抓好各項工作。

“麻雀”-3采用固體火箭發動機,“紅旗”-61也必須使用固體火箭發動機,這倒不是“邯鄲學步”,而是因為空空導彈根本不能采用液體發動機。“紅旗”-61發動機的燃料為四氫呋喃加鋁粉,所以我們集中力量在江南某地建了一個固體裝藥廠,滿足了需求。但在固體發動機試驗之初,還是出了意外,將一名司機燒死。試驗及其它檢測儀器也是必不可少的試驗設備,經過我們的努力也拿下來了。“紅旗”-61導引頭的微晶玻璃天線罩也是試制工作的一大難點,這種玻璃不僅要有極好的無線電波穿透能力,還要耐高溫和有相當的強度,而且要求玻璃的內部細微結晶組成要有一致性(晶體排列方向高度一致性,以利于導引頭雷達電磁波發射的一致性,避免產生散射,影響雷達控測效果)。這種玻璃研制交給了上海的老牌企業耀華玻璃廠。在這里我還是要夸獎上海的老工人師傅,他們以自己的精湛技術和高度的事業心,用老式的設備,經過反復試驗,拉出了合格的微晶玻璃,質量一點也不比老美的差。這些可敬的老師傅、大工匠才是我們工業的精華和靈魂,可惜現在這種人越來越少了,愿意踏踏實實地學技術的人也越來越少了。每當想起這些,我都感到有些后怕!扯遠了,還是講“紅旗”-61吧。自動駕駛儀、液壓操縱系統、雷達、引信、戰斗部這一系列關鍵部件的試制過程都充滿艱辛,滲透著技術人員和工人師傅的汗水和智慧。

拿“紅旗”-61的戰斗部來講,它不是采用那種傳統的破片殺傷,而是連續桿式殺傷戰斗部,具體說是用長約幾十厘米筷子狀鋼條焊接在一起,首尾相連,戰斗部引信起爆以后,這個環狀體高速噴射出去,遇到目標后,就會切斷毀損目標。這種戰斗部的殺傷范圍比破片戰斗部要小一些,但毀傷效果好,目標只要碰上,就會被擊毀。這種戰斗部的起爆藥屬于高能炸藥,開始我們不能做,后來靳殿忠、吳發勇兩位工程師用TNT和黑索金等按一定比例配制,經過反復試驗終于搞出來了。

自動駕駛儀系統也是關鍵設備,經過23所同志的努力也搞出來了。

這些關鍵設備中地面制導雷達站系統是難度最大的。它采用脈沖多普勒半主動制導系統,控制導彈的運行,而且還要控制地面發射架同步隨動。這個系統的合練是在海軍航空兵寧波的一個機場進行的,反復搞了許多次。先測試對空中固定靶標的探測控制跟蹤,然后再檢測對移動目標的跟蹤,發射架也要同步運行。為了測試,海航出動一架殲-5戰斗機在航線上飛,地面雷達、發射架和導彈同步跟蹤聯試。地面導彈發射架及其附設系統是陳賡大將的大兒子陳知非同志主持設計的,他人很聰明幽默而且畫的一手好畫。“文革”時他給我們所的幾個領導都畫了像,批判我的大字報上的大頭像也是他畫的。但我絲毫不怨他,因為我知道那是非常時期,也是有人讓他那樣做的,所以到現在我們關系也很好!

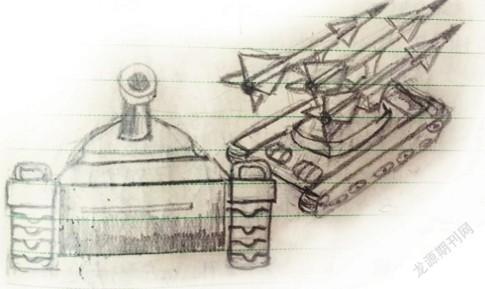

當記者找到陳知非研究員時,他笑著說那都是過去的事了:我爸爸陳賡在世時老說我是庸人沒用的人,但我知道他是在激勵我。談到“紅旗”-61發射架研制過程時,陳老打開了話匣子:那時是很困難的,上面不支持,我們就自力更生,堅持自己搞。我剛到上海時,是讓我去搞“紅旗”-4高空地空導彈的,但我不去,堅持留下來和同志們一起搞“紅旗”-61。發射架具體是在上海新民廠制造的,原來的“紅旗”-2也是他們廠搞的。但是“紅旗”-2是固定發射架,體積很大,而“紅旗”-61是移動式發射架不可能搞那么大,必須小型化。還有導彈和發射架之間有回轉環接頭、觸點。“紅旗”-2號和“紅旗”-61的觸頭的數量和技術要求也有很大不同,必須重新設計。這些問題都費了我和其它技術人員很多的精力。導彈、雷達發射架都搞的差不多了,另一個問題又擺在我們面前,這整套“紅旗”-61導彈要裝在一個什么平臺上呢?這種導彈的尺寸和性能與蘇聯的“薩姆”-6差不了多少,后者是履帶式三聯裝的,移動發射很方便,我們也搞一個履帶式的,可是當時國內沒有可用的履帶運輸車。我回到北京找傅涯媽媽(陳知非的親生母親王根英在反掃蕩中犧牲后,陳賡又續娶了傅涯)幫忙。她很支持我的工作,打電話給有關部門,從一個裝甲兵部隊的倉庫里找了一臺舊的,但性能很完好的62式輕型坦克。部隊也很支持,還派了一個經驗豐富的班長隨著坦克乘火車,一直來到上海,幫我們駕馭坦克。我們把坦克的炮塔拆去,加上了相關的設施并成功地安上了三枚“紅旗”-61。這套移動發射系統是很成功的,得到了相關人員的一致好評,“文革”后還被推選作為科技發明的候選項目,可惜后來由于組織機構變動等原因,沒被評上,令我感到很遺憾。

當記者離開陳知非老先生家時,他送給我和劉從軍院長、哈軍工劉居英院長(陳賡大將去世后,劉居英少將接任哈軍工院長)每人一套由他自己畫、自費出版的精美的《陳賡與386旅》的畫集,并鄭重地簽上自己的名字。正如劉從軍院長所說的那樣,陳知非先生的畫畫得很好,具有中國傳統連環畫的風格。不僅如此,他對書中所畫的武器,如“歪把子”機槍、“捷克”式輕機槍、“毛瑟”駁殼槍的細部畫得也很專業。如在描畫我軍指揮員用駁殼槍射擊時,那機頭(槍機)一定是打開的,不像某些拙劣的影視作品那樣,駁殼槍正在“射擊”而機頭還關著。

陰差陽錯

“紅旗”-61原本是應空軍的要求研制的,可后來他們又講我們空軍執行的是要地防空任務,對于“紅旗”-61這種射程在6 000米以下的野戰防空導彈不需要。沒辦法,有關方面又有了將“紅旗”-61裝在越野卡車上的改進,配備給一些陸軍野戰防空部隊使用,那就不是我們搞的了。最后上級決定把“紅旗”-61裝到軍艦上。客觀地講這樣也不錯,因為當時咱們國家海軍還沒有一種導彈擔任軍艦防空,只是一些老掉牙的雙37毫米、57毫米高炮,根本不能適應現代海上作戰的需要。

這事說起來容易做起來難。當時供“紅旗”-61上艦的“江東”級護衛艦排水量只有1 600多噸,最初設想是把12枚“紅旗”-61裝入甲板下的彈庫保存,發射時再從艙內取出裝在發射架上發射。而這一系列都應是高度自動化和高可靠性的,但當時國家的科技和工業能力,根本做不到這一點。至于為什么要這么做呢?海上環境氣候變化無常,導彈暴露在光天化日和鹽霧之下,很快就成了一堆廢鐵。所以,凡是裝有防空導彈的軍艦都有彈庫。后來聽說為了取得這方面的先進技術,八機部曾經派出以賴堅同志(他是劉院長的老領導)到英國考察引進了“海標槍”艦載防空導彈以便仿制。當時中西方關系正是蜜月,引進很順利。但由于某些人不知出于何種目的片面指責,導致當時主管領導一怒之下,否定了引進事宜,致使這件好事告吹。還有一個原因,這么多導彈,每枚彈重300多千克,彈庫加上制導雷達等裝置一古腦都安在前甲板,會使艦體失衡,根本無法使用,只得放棄。最后采用裸彈、雙聯裝發射架這種不得已而為之的下策,但只裝了一艘艦。后來經過改進采用了折衷方法,將6枚彈裝在發射筒內布置在前甲板處,也算兼顧了各個方面,據說目前還有幾艘這種類型的護衛艦在使用。

另外為了滿足上艦使用要求,“紅旗”-61的雷達也做了大幅度的改動。目標跟蹤照射雷達由厘米波的單脈沖跟蹤雷達和厘米波的連續波照射發射機組成,并增加了天線穩定平臺和防腐設施。射擊指揮儀、發射架也都改進了,以適應海上作戰需要。其它詳細情況我不太了解了。

痛定思痛

“紅旗”-61從1965年投入試制到1986年上艦試驗成功,曲曲折折經過了20多年,僅我們導彈試制就耗費了近20年的時間,實在是太慢了。我在上海機電二局主持“紅旗”-61研制的幾年中,僅有關的會議就開過近百次。回想那段歲月,工作真是太難干了。這其中既有繁多的技術問題需要解決,還有和張春橋、馬天水、徐景賢等“四人幫”分子的面對面斗爭。當然,我們也得到敬愛的周總理的全力支持。在某次來京向總理匯報工作時,他看到我的簡歷,表揚我說:“想不到陜北劉家還出了位導彈專家!”總理和我的姑父劉志丹有著深厚的友誼。現在“紅旗”-61也到了風燭殘年“退休”的年齡。我們航天科工集團二院研制的“海紅”-7、“海紅”-9等先進的艦對空導彈早已批量裝備部隊,為提高我國軍艦的防空能力發揮了很大作用。撫今追昔,但我認為我們不能忘記“紅旗”-61,尤其是不能忘記當年那些在艱苦條件下奮力拼搏的老一輩科技人員、工人和解放軍。他們打下的基礎是我們如今騰飛發達的起點!我們應該永遠記住這些人!

記者多次采訪過劉院長,聽他講了許多國產防空導彈研制背后的故事。我們的許多武器之所以研制周期那么長,都因為在“內耗”和“扯皮”上耽誤的時間太長了。

原八機部副部長劉正棟老先生和“紅旗”-61地面設備負責人陳知非老人為本文的采訪提供了重要幫助,在此一并致以深深謝意!