崔炳元:實(shí)干、實(shí)戰(zhàn)、實(shí)在

曾偉

很早就知道西安音樂學(xué)院有個“特能寫”的副院長,2015年4月參加中國交響樂發(fā)展基金會峰會時(shí),與他相識。

崔炳元的穿著打扮加長相,沒有一點(diǎn)兒“藝術(shù)范兒”,說起話來笑容可掬,那經(jīng)過風(fēng)吹日曬的古銅色皮膚,刮著“西北風(fēng)”的影子。若是把他放到人堆里,那就是一個極其普通的漢子,生活中沒有人會把他當(dāng)成作曲家。正是這種生活里的“接地氣兒”,使他的作品也有了濃郁的地域色彩。

6月,我和幾個搞旅游策劃的朋友去西安辦事,正好趕上邵恩指揮西安交響樂團(tuán)排演崔炳元的新作品、交響組曲《山丹丹開花紅艷艷》。聽到這個消息,我直奔樂團(tuán)排練場。

進(jìn)了排練場,看見邵恩正在指揮樂隊(duì)排練第二樂章“劉志丹”。我和邵恩算是老朋友了,走到臺側(cè)揮揮手就算打招呼,然后轉(zhuǎn)身找到了作曲家,坐在他旁邊一起聽。

排練之后,我和崔炳元聊了起來。我問他:“你在基層,拿到的都是第一手的信息。作為交響樂團(tuán)的作曲家和管理者,你是怎么看待新作品的創(chuàng)作難和推廣難的?現(xiàn)在有些作曲家已經(jīng)走入迷途,刻意強(qiáng)調(diào)技巧,強(qiáng)調(diào)曲式,恨不得把能用的樂器都用上,讓演奏者也以獵奇的心態(tài)去演奏,留給演奏者的印象就是難、不好拉,留給聽眾的印象就是不好聽、不是給人聽的。一部音樂作品到底怎么能夠做到又好聽、又有技巧呢?”

崔炳元回答說:“我并不是反對近現(xiàn)代派的作品,他們采用某種方式,是他們對于音樂發(fā)展的一種認(rèn)知。音樂必須有這種探索,有這種實(shí)驗(yàn),必須允許也必須包容作曲家在音響范疇的某種探索和某種實(shí)踐。在構(gòu)成音樂這個大的范疇和概念時(shí),并不是作曲家之間互相寫,但是社會上職業(yè)音樂家的從業(yè)比例,特別是在我們二線地區(qū),可能只有十萬分之一,那么另外九萬九千九百九十九個人,他們有權(quán)利享受音樂,有權(quán)利構(gòu)建包括音樂在內(nèi)的他們自己的文化生活。他需要什么?”

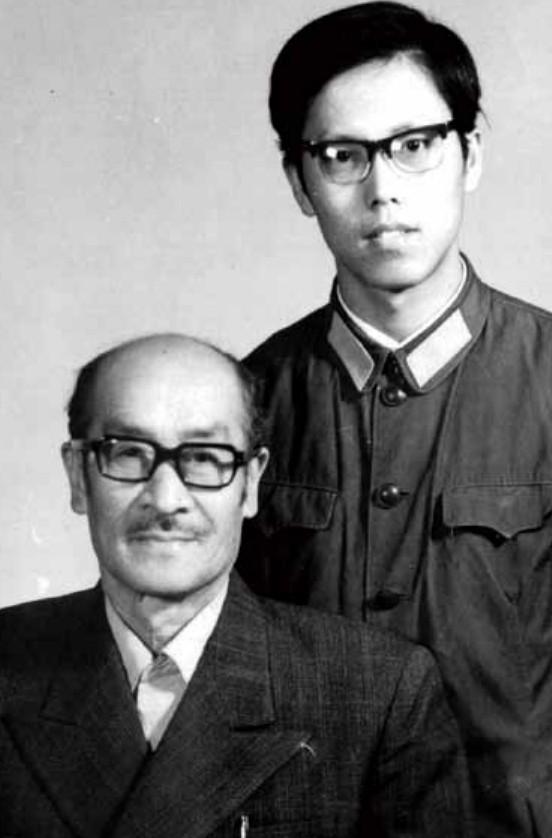

說到這里,崔炳元的話匣子打開了:“我是金湘的學(xué)生,也跟施萬春學(xué)過,在學(xué)校的時(shí)候正趕上‘新潮音樂’在中國調(diào)門最高的時(shí)候;走出校門以后,也嘗試著用當(dāng)時(shí)比較通行的手法寫作品,結(jié)果呢,就是‘曲高’還是不高先不考慮,但是‘和’肯定是‘寡’的。尤其是我們在地方音樂團(tuán)體工作,這個問題很嚴(yán)峻。往極端上分析,無論它是‘皇帝的新衣’,還是集體無意識,甚至是集體有意識地進(jìn)入到某一種狀態(tài),在一些犀利的樂評人筆下,對這種現(xiàn)象都有所抨擊。”

作為一名作曲家,肩上又扛著領(lǐng)導(dǎo)一支交響樂團(tuán)的重?fù)?dān),崔炳元可以說是對“理論與實(shí)踐相結(jié)合”最有經(jīng)驗(yàn)的前沿戰(zhàn)士。

“我是個‘三實(shí)’的人——實(shí)干、實(shí)戰(zhàn)、實(shí)在。”崔炳元給自己這樣點(diǎn)評道。崔“三實(shí)”集中體現(xiàn)在他對樂團(tuán)的建設(shè)上,幾年來,他的“實(shí)戰(zhàn)”思想,把樂團(tuán)的保留曲目從簡單擴(kuò)展到頗有分量的大型交響樂作品;他的“實(shí)干”,把只能坐滿音樂廳三分之一的觀眾,做到現(xiàn)在八九成的上座率;他的“實(shí)在”,使他即便樂團(tuán)工作非常緊張,也沒有隨便應(yīng)付自己面對的那些學(xué)生。

“崔三實(shí)”在對于樂團(tuán)的發(fā)展上,尤其是對地方樂團(tuán)的發(fā)展,有他自己比較周全的考慮。“我們是植根在西安土地上的作曲家,我們從事的音樂創(chuàng)作,可以是多維的、多元的,在地方院團(tuán)從事作曲的人應(yīng)該“放下”——佛學(xué)中的“放下”概念在這里其實(shí)是有其價(jià)值的。從作曲家的角度來看,‘放下’是一個根本概念。作為地方的作曲家,你當(dāng)然有權(quán)利、有資格去參加全世界范圍內(nèi)的音樂比賽,只要你有興趣,但是這種比賽所把持的標(biāo)準(zhǔn)和你所在的地域、這塊生你養(yǎng)你的土地,可能是完全不同的。作家也好、作曲家也罷,他的風(fēng)格不可能跨越得太大,所以我強(qiáng)調(diào)要放下身段,不要一味地去追求為高、為大、為洋,而應(yīng)該瞄準(zhǔn)一個目標(biāo):音樂。音樂是一個非常廣泛、浩淼的概念。你看看,現(xiàn)在世界上大概得有80%的作曲家的80%的作品,依然是按照傳統(tǒng)方式創(chuàng)作的。不寫那些偏頗的東西并不意味著你水平低。我最佩服的作曲家就是,不管是‘學(xué)院派’也好,還是用現(xiàn)代先鋒觀念,你讓他寫一部能夠跟老百姓接地氣的音樂,不管它是什么載體、什么題材,同樣能受到老百姓的歡迎,這是最好的。”

記得當(dāng)年媒體在北京采訪英國作曲家J.L.韋伯時(shí),他也說過大意相似的話:“那些作曲家同行都去追求怎么寫曲式,怎么當(dāng)先鋒,我寫的這類旋律作品他們不屑一顧。因?yàn)樗麄儾辉敢鈱懀晕覍懀牨娨蚕矚g聽,實(shí)際上是他們成就了我。”

那么,說到崔炳元,是誰成就了他呢?崔炳元說:“我們是整個文化鏈條中的一環(huán),這一環(huán)怎么能夠做到和上下鏈條一道,為本地區(qū)的文化做出貢獻(xiàn),讓本地區(qū)的受眾從美術(shù)、文學(xué)、音樂各門類藝術(shù)中都能夠獲得一種滿足?如果作曲家能夠和本地區(qū)的文化相結(jié)合,走到一起,那么對于本地區(qū)的受眾來說是大有好處的。放下身段等于放下包袱,這樣能夠進(jìn)入一種好的創(chuàng)作狀態(tài),輕松,為自己心里的東西在寫,而不是我要為什么在寫。說俗點(diǎn),作曲家就是要說人話。”正是這種腳踏實(shí)地的創(chuàng)作模式,成就了崔炳元寫出一大批接地氣的作品:《炎黃頌》《貂蟬》《唐詩之路》《西藏素描》、《飛天——敦煌舞韻》《大唐》《九曲秧歌黃河陣》《望長安》。

看到崔炳元的作品,我問了他這樣一個問題:“為什么你的作品多為‘標(biāo)題音樂’?是你有意為之還是有偶然因素,你有沒有寫過無標(biāo)題作品?”

“崔三實(shí)”回答說:“西方音樂的傳入中國的時(shí)間并不是很長,能夠受到音樂普及教育的人數(shù)也有限,去音樂廳、歌劇院接受熏陶的人更少,這都是殘酷的現(xiàn)實(shí)。在大的范圍內(nèi),音樂的人口在作曲家心中應(yīng)該是有位置的,如果這個問題解決了,其它都好解決。說大了,是為什么人的問題,更具體點(diǎn)呢,就是我們所從事的這個音樂創(chuàng)作,能夠讓這大多數(shù)人認(rèn)同。至于寫不寫標(biāo)題作品,我覺得每個作曲家都有自己的創(chuàng)作習(xí)慣。

陜西的文化具有深厚的內(nèi)涵,有宏大的歷史背景和人文內(nèi)涵,就我們自己所觸及到的素材,我的創(chuàng)作就應(yīng)該給觀眾一個指向性的提示,而這個指向性的提示最好的就是標(biāo)題,老百姓能夠很快進(jìn)入狀態(tài),這種樸素的做法能夠給大家?guī)硪环N欣賞上的便利,音樂的多元性也不能受到影響。就《山丹丹開花紅艷艷》來說,這是老百姓最熟悉的旋律,每個指揮家都可能根據(jù)自己的理解來處理,比如有人把它當(dāng)老歌處理,也有人就看到了六幅風(fēng)俗畫。“蘭花花的故事”描繪了一個靦腆的少女,“秋收”涂敷出一幅收獲的金黃色畫面,“劉志丹”就是個英雄的素描。

我再問崔炳元:“對于這種基于成品的改編,你在樂曲的架構(gòu)和節(jié)奏上是怎么處理的?改編作品改得好,人家說你討巧,改編得不好,人家說你狗尾續(xù)貂,畫蛇添足,多此一舉。”

“崔三實(shí)”回答道:“二度創(chuàng)作的技法是一種升華,在構(gòu)思當(dāng)中,面對一個選題,作曲家有各種各樣的想法,我通常采用的是排除法。比如“劉志丹”就是給他做一個音樂小傳,寫的是一個普通人,他是個在歷史上有爭議的人物,我所寫的傳記主題就圍繞著他的喜怒哀樂,講述他百折不饒的干勁兒。

我告訴他,剛才聽邵恩排練《秋收》時(shí),覺得有點(diǎn)京劇“緊拉慢唱”的結(jié)構(gòu)。

“崔三實(shí)”說:“的確。《秋收》來自陜北民歌和陜甘寧邊區(qū)歌曲《軍民大生產(chǎn)》,我就是采用了回旋曲的方法來處理《軍民大生產(chǎn)》的。它缺少旋律,只是一個輪廓的動機(jī),旋律線則交給了《秋收》,就是有京劇‘緊拉慢唱’的手法。這種疊加、復(fù)合、變通,到最后兩個主題扣到一起,“大生產(chǎn)”緊拉,“秋收”慢唱。所以,我使用的是一種減法。做減法,有些討巧,但是有聽眾基礎(chǔ),有聽覺基礎(chǔ),大家再欣賞,就很順暢。”

西方哲學(xué)家把人的總體關(guān)系歸結(jié)為三類:人和人的關(guān)系,人和自然的關(guān)系,人和神的關(guān)系。

而音樂作為一種人類特殊的溝通工具,它超越了語言的界限,但是又拘于人的思維模式之中。如何說人話,寫出讓人聽的作品,崔炳元通過自己的藝術(shù)實(shí)踐,在中國交響樂發(fā)展上摸索出來一條行得通的路,形成了自己的風(fēng)格。中國的地方交響樂團(tuán),就特別需要這種“很實(shí)在”“接地氣”的作品。