退休者:行走雙軌間 待遇大不同

郭鐵 鄭智維

糾結了半年時間,李文杰在得知自己的退休金數目后終于松了口氣。2014年11月,年滿55周歲的李文杰正式從北京市某鎮政府副科級崗位退休,可在辦理退休手續之前,她卻摸不準自己的退休金究竟是多少,原因就在于她在體制內和體制外都工作過,退休工資不知該咋算。

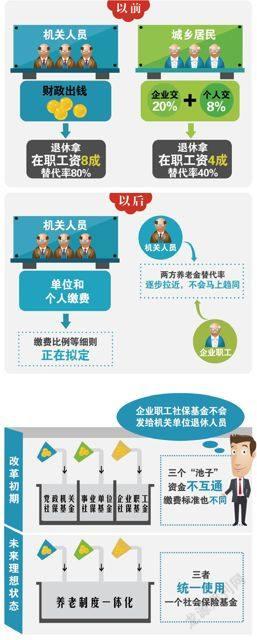

就在李文杰糾結之時,2014年12月23日,國務院副總理馬凱在向全國人大常委會作報告時明確表示,國務院和中央政治局常委已審議通過了機關事業單位養老保險制度改革方案。一直懸而未決且飽受詬病的養老金雙軌制在2015年將迎來歷史性變革,“城市人”和“體制內”等代表特權的定義在基礎養老金領域即將消失。

“基礎養老金是國民的基本權利,應當平等享有,不應當附加在‘身份’之上。”這項改革在清華大學就業保障研究中心主任楊燕綏看來,體現了公平原則,是巨大的社會進步。欣喜過后,數萬億的資金缺口卻給政府出了道難題。

對于李文杰而言,如果這項改革提早20年進行,或許當年的她也無需在“體制”的門外掙扎徘徊許久。

退休這筆賬

談起此次養老金并軌,李文杰說自己作為從機關退休的“老人”是趕不上了,可媒體最近熱議的雙軌制、基層公務員待遇低、退休金替代率等問題自己卻深有感觸,因為她親身經歷了從“體制外”到“體制內”的整個過程。“爬坡過坎,就是為了個身份,要身份還不就是圖個好待遇?”

1991年,李文杰以“社調工”的身份進入鎮政府工作,每月工資僅有120元。李文杰說,當時的社調工相當于現在的合同工,既沒有編制,也沒有“身份”,唯一的好處就是可以把戶口從農村轉入城鎮。

工作一段時間后,李文杰漸漸發現,盡管工作內容或工作強度大致相同,但因為“身份”差別,同一個單位的同事所拿的工資待遇卻大有不同。“社調工身份最低,最好的是公務員,事業編次之。我那時一個月工資120元,但有事業編或公務員身份的同事每月能拿到300多元,快是我們的兩倍了,將來退休待遇也有很大差別。”

1992年,李文杰所在的鎮政府組織“社調工”脫產學習,如果能夠拿到大專文憑,意味著可以轉干,獲得公務員身份,這對于李文杰來說是一次千載難逢的機會。然而,由于孩子小無人照看,李文杰衡量再三,最終還是從位于北京市內的學校回到了在遠郊區的家里。

直到1998年單位空余一個事業編指標,李文杰才通過其他渠道努力得到了這次機會,從“無身份”升級為“事業編”,“只比公務員身份低一個等級。”緊接著,她的工資待遇也發生了“翻天覆地”的變化,幾乎是做社調工時的兩倍。

2002年,李文杰所在的北京市某區開始實施公務員體制改革,“公務員”身份又再一次向政府事業編人員敞開了大門,但由于政策疏漏,42歲的李文杰被關在了身份“晉級”的門外。“當時政策規定,女性年滿45周歲的直接退休,退休待遇參照公務員執行;女性年齡在40歲以下的可以參加考試,考試通過即可獲得公務員身份。我當時42歲,既不讓考試,也不能退休,公務員的好處都沒占到。”

李文杰說,單位里的每個人之所以如此關注公務員身份,是因為“身份”直接關系到自己的退休待遇。她清楚記得,2002年公務員體制改革時,她所在鎮政府的辦公室主任曹炳梅剛好退休。由于是以“社調工”的身份退休,曹炳梅當時每月只有1000多元退休金。

李文杰真正關注自己的退休待遇問題是從2007年開始的。這一年,此前一直“沉默”的單位突然提出事業編人員開始個人繳納部分養老保險,消息一出,整個單位掀起軒然大波。

“我們那時每月工資才2000多塊錢,如果扣除養老保險,就剩1000多塊錢了。我們不愿意拿這個錢,但又怕影響將來的退休待遇,所以大家情緒都很激動,也對這個政策很抵觸。后來領導怕我們鬧事,就安慰我們說,現在個人不繳這個錢也行,將來財政不會不管,至少會保證每人有2200元退休金,大家的情緒才慢慢平復下去。”李文杰說。

2014年秋,即將正式退休的李文杰開始為自己的養老金糾結。她一方面擔心自己此前個人賬戶里未繳納養老保險,不知退休后需要個人補繳多少金額;另一方面擔心從1998年正式轉入事業編到2014年退休,自己在事業編崗位上的工齡不夠20年,若“社調工”身份不計入工齡,她可拿到的退休金并不多。

事實出乎預料,在個人補繳2萬余元、單位補繳8萬余元養老保險后,副科級身份退休的李文杰預計每月可拿到4000元退休金。

并軌改革

與李文杰相比,早她一年退休的親家王慶元覺得自己有點吃虧。

今年57歲的王慶元原是遼寧某煤礦一名生產隊長。如果從1976年下鄉算起,到2012年正式退休,王慶元的工齡足有37年,可他目前每月領到的退休金僅有3000元左右。與工齡只有20余年的李文杰相比,足足少了1000元。

“親家母個人總共才補繳了2萬塊,如果從1995年算起,我都不知道自己交了多少養老保險了,肯定超過2萬塊了。”王慶元說。

1995年,王慶元所在礦務局開始實行國企職工養老保險改革。從以前不需要個人繳費到需要繳費,當時全礦職工都不是很積極。

與王慶元同一批退休的原工資科科員張祥新對當年的改革記憶猶新。“當年我每個月工資只有126元,井下工人掙得稍多,也只有三四百元。養老保險剛需要我們繳費時,個人拿的并不多,每月也就幾塊錢,但由于當時大家對養老保險認識不深,覺得繳這個錢沒什么用,也就想盡辦法少繳。跟單位社保科關系熟的,就打個招呼,按最低的繳。”

據張祥新介紹,當時執行的政策是已退休老人的退休金全部由單位負擔。像他和王慶元一樣已經在單位工作一些年限的“中人”,退休后則按照社保繳納年限領取退休金,之前的“真空時期”并沒有補繳的說法,但工齡越長退休后工資漲幅就越大。至于1995年之后入職的新人,則完全按照新辦法繳納養老保險。

與王慶元所在單位情況類似,1998年以后,國有企業職工乃至各類企業和自雇人員陸續進入“社會養老保險”改革。與此同時,由于機關事業單位的試點期較長,因此出現了“退休金”和“養老保險金”的雙軌制。

值得關注的是,2015年即將細化的養老金并軌方案目前并未就事業單位“老人、中人、新人”退休政策予以明確。全國人大常委會對“國務院關于統籌推進城鄉社會保障體系建設工作情況的報告”進行審議時,全國人大代表、中國人民大學教授鄭功成提出,機關事業單位養老保險制度改革是眾所關注的焦點,有兩個關鍵點:一是“中人”的過渡,二是體制內和體制外的統籌。

在談到機關事業單位“中人”過渡問題時,鄭功成指出,要吸取企業職工養老保險制度改革的教訓,“那時候我們說老人老辦法,新人新辦法,‘中人’卻沒有辦法,現在矛盾都集中在‘中人’這一塊。”

“如今機關事業單位養老金改革與當初的企業養老金改革條件非常不同。”楊燕綏說,“1997年企業全面推行養老保險,目的之一是支持國營企業改革,包括推行勞動合同制和企業減員。當時中國正在進入老齡社會,3個人繳費供養1個養老金領取人,還有大量個體戶、民營企業、農民工等待擴面征繳。”

此外,當年企業養老保險改革時長期實行的是低工資政策,增長空間很大。土地財政也剛剛開始,經濟增長加速,財政收入增加,是向統賬結合改革的大好時機。“然而,因視同繳費工齡沒有預算,個人賬戶從一開始就空轉了,失去了建立個人賬戶和養老基金市場的最佳時機。”

楊燕綏認為,如今中國進入人口結構轉型期,要記住三個事件:2012年勞動人口數量下降;2013年,1963年出生的“嬰兒潮”一代女職工已進入50歲退休高峰;2014年職工養老保險收不抵支。加之經濟增長、工資增長以及財政收入、養老保險收入增長均放緩,機關事業單位改革無法改善職工養老保險基金的收支狀況,且自身負債很高,如老人待遇、中人工齡、新人繳費等。

刻不容緩

早在2008年,浙江、山西、上海、廣東、重慶5地就作為國家試點開始了事業單位養老金并軌的探索,但均無實質進展。“2008年主要是事業單位在試點,機關改革動作很小,財政如何擔當缺乏明確方案。基本上是‘進口小改,出口不改’,即費率為4%左右,依舊由財政支付退休金,很難有進展。社會政策改革需要路徑和時間表,路徑不清,沒有時間表,繳費不投資增值,先改革的人認為吃虧了,反對的人就越來越多。”楊燕綏說。

談及此次機關事業單位養老金并軌的時機,楊燕綏認為,“養老金并軌是2013年黨的十八屆三中全會報告提出的任務,2014年應當出政策,2015年出執行方案,在‘十二五’規劃期間完成這項工作。中國老齡化發展很快,改革已經滯后,留給我們的時間已經很短了。”

雖然在“體制內”工作過,退休后也是“體制”的受益者之一,但李文杰還是覺得改革十分必要,“最起碼能讓同在一個屋檐下干活的人心里好受一些。”她至今仍然記得,2002年公務員體制改革那年,單位里許多“社調工”被順勢請回了家,一些人還為此郁悶成疾,兩個家庭釀下了悲劇。由于待遇差距懸殊,長期為政府“打工”的“社調工”心里極不平衡,這些都是體制特權帶來的不公,也不利于人才的上下、內外流動。

并軌已是大勢所趨。然而,我國在職公務員數量700多萬人,各類事業單位約126萬個、涉及3000萬人,養老金并軌成本達數萬億元。合理劃分中央與地方統籌責任、明確資金來源成為2015年落實改革必須細化的問題。

上海金融與法律研究院研究員聶日明在接受媒體采訪時表示,國務院此次報告中的最大亮點在于機關事業單位同步改革以及明確統籌層次,但統籌過程中如何解決各地財力差異帶來的相關問題,值得仔細思考。據他測算,2012年養老金結余最高的省份是廣東,最低的是西藏,兩地相差157倍,然而目前全國只有6個省份做到了省級層次的統籌,養老保險難以做到錢隨人走。

聶日明認為,全國養老保險危局已現。“遼吉黑渝津滬的退休人員占常住人口比重超過8%,因為國企多,受單位約束,這些地區執行計劃生育也最嚴格,新生人口低于全國平均水平,人口老齡化嚴重。”非國家試點的黑龍江早在2001年就開始嘗試將機關事業單位納入社會保險的范圍,主要原因就是其社保已經到了非擴面無法拯救的地步。

“養老保險危局早有所料。”楊燕綏表示,“過去20年里我國過度關注GDP,勞動力市場治理、工資和費率政策、養老保險結構等社會政策改革滯后,舊賬不還、再欠新賬,可謂抱著定時炸彈玩擊鼓傳花游戲,很危險。”

“西方國家經驗證明,養老金需要在執政黨的領導下,完善頂層設計、廣泛征求意見、促進社會共識,進行一攬子的系統性改革,明確政府責任和市場責任,建立良好的治理機制。一兩個政府部門難以把握全局,希望黨中央綜合治理辦公室和中央財經辦公室能夠重視養老金改革和發展戰略,此事事關重大,且刻不容緩。”楊燕綏說。

(文中退休人員均為化名)