基于模型構(gòu)建法提升高三生物復(fù)習(xí)的有效性

蔡梅芳

美國(guó)《國(guó)家科學(xué)教育標(biāo)準(zhǔn)》把模型和科學(xué)事實(shí)、概念、原理、理論并列為科學(xué)主題的重點(diǎn)。《普通高中生物課程標(biāo)準(zhǔn)(實(shí)驗(yàn))》依據(jù)國(guó)際科學(xué)教育的發(fā)展,將模型和模型方法列入了課程目標(biāo)。可見(jiàn)模型方法在高中生物課程中具有重要的作用,對(duì)于發(fā)展科學(xué)探究能力至關(guān)重要。因此教師在課堂教學(xué)時(shí)尤其是高三復(fù)習(xí)教學(xué)中,合理運(yùn)用模型方法組織教學(xué)不僅是提高學(xué)生生物學(xué)素養(yǎng)的一種重要方法,更是培養(yǎng)學(xué)生思維能力和提升教學(xué)有效性的一個(gè)重要途徑。以下就對(duì)模型的含義、類型及模型方法在高三生物教學(xué)中的應(yīng)用作一些探討。

1 模型的含義及特點(diǎn)

1.1 模型的含義

模型是人們?yōu)榱四撤N特定的目的而對(duì)認(rèn)識(shí)對(duì)象所做的一種簡(jiǎn)化的概括性描述。它不再包括原型的全部特征,但能描述原型的本質(zhì)特征。

模型方法是指人們?yōu)榱苏J(rèn)識(shí)自然界中某一個(gè)復(fù)雜的對(duì)象或事物發(fā)生的過(guò)程、規(guī)律等,用形象化的具體實(shí)物或抽象的語(yǔ)言文字、圖表、數(shù)學(xué)公式對(duì)認(rèn)識(shí)對(duì)象進(jìn)行模擬或簡(jiǎn)化描述的一種方法,是邏輯方法的一種特有形式。

1.2 模型的特點(diǎn)

模型具有3個(gè)基本特點(diǎn):(1) 對(duì)實(shí)際對(duì)象的模仿和抽象;(2) 組成體現(xiàn)認(rèn)識(shí)對(duì)象系統(tǒng)中的主要因素;(3) 反映主要因素之間的關(guān)系。

2 模型的類型

模型的種類很多,一般可分為形象模型(實(shí)物模型)和抽象模型兩大類,其中抽象模型又包括概念模型、模擬模型和數(shù)學(xué)模型三類。

3 模型方法在高三復(fù)習(xí)教學(xué)中的應(yīng)用

從近三年全國(guó)各地的高考題可以看出試題以能力測(cè)試為主導(dǎo),重視生物科學(xué)素養(yǎng)的考查,體現(xiàn)了新課程理念。可以說(shuō)高考改革與課程改革是同步進(jìn)行的。這就要求教師在平時(shí)教學(xué)中應(yīng)準(zhǔn)確把握課程標(biāo)準(zhǔn),將新課改的一些理念在高三復(fù)習(xí)中加以落實(shí),做到不僅要教給學(xué)生專業(yè)理論知識(shí),更要教給學(xué)生獲取知識(shí)的方法,讓學(xué)生運(yùn)用知識(shí)解決問(wèn)題。而模型方法正是打開(kāi)生物之門的一把鑰匙。教師引導(dǎo)學(xué)生構(gòu)建模型,不僅能完善學(xué)生對(duì)生物學(xué)核心概念的認(rèn)知結(jié)構(gòu),使學(xué)生領(lǐng)悟生命現(xiàn)象的本質(zhì),而且有利于培養(yǎng)學(xué)生的思維能力,提高學(xué)生的生物學(xué)素養(yǎng)。

3.1 運(yùn)用概念模型進(jìn)行核心概念的復(fù)習(xí),培養(yǎng)抽象思維

3.1.1 概念模型

概念模型是對(duì)認(rèn)識(shí)對(duì)象系統(tǒng)的一種簡(jiǎn)化的定性描述,用于表示系統(tǒng)組成和相互關(guān)系。

3.1.2 建立概念模型

建立概念模型的一般步驟:從原型中提取主要因素,剔除非必要因素——將提取的因素具體化、形象化——研究因素之間的關(guān)系,建立模型。例如:呼吸作用過(guò)程、光合作用、生態(tài)系統(tǒng)的物質(zhì)循環(huán)和能量流動(dòng)、內(nèi)環(huán)境成分的關(guān)系、甲狀腺激素的分級(jí)調(diào)節(jié)、血糖平衡調(diào)節(jié)等核心概念的建構(gòu)都屬于這個(gè)類型。

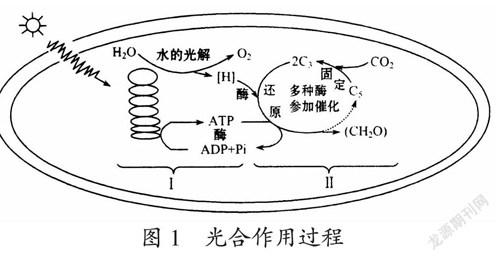

案例一:建構(gòu)光合作用的概念模型。

構(gòu)建概念模型——明晰光合作用過(guò)程物質(zhì)與能量的變化(圖1),據(jù)圖回答:

(1) Ⅰ表示: ? ?,其場(chǎng)所是:

Ⅱ表示: ? ?,其場(chǎng)所是:

(2) Ⅰ過(guò)程的產(chǎn)物主要有:

,其中提供給Ⅱ過(guò)程的是:

。

(3) Ⅱ過(guò)程的化學(xué)反應(yīng)主要有:

① CO2的固定:CO2與 ? ? 結(jié)合形成兩個(gè)

② C3的還原:一些C3在Ⅰ過(guò)程提供的

的作用下,經(jīng)過(guò)一系列變化,形成

;另一些接受能量并被還原的C3則經(jīng)過(guò)一系列變化,又形成 ? ? ?,從而使Ⅱ過(guò)程的化學(xué)反應(yīng)能夠持續(xù)地進(jìn)行下去。

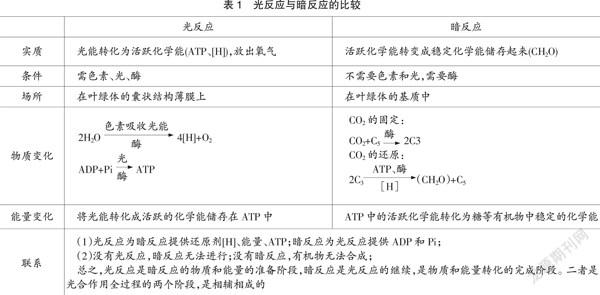

列表比較——把握知識(shí)間的內(nèi)在聯(lián)系(表1)。