上市公司外部審計(jì)與內(nèi)部控制的關(guān)系研究

——基于滬深兩市A股的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)

(天津財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院會(huì)計(jì)系 天津300222)

一、引言

兩權(quán)分離使公司在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)信息不對(duì)稱的情況,從而產(chǎn)生代理成本。 Huang Rongbing,Ritter J R.(2009)認(rèn)為代理成本最終會(huì)由代理人承擔(dān),因此代理人為了降低轉(zhuǎn)嫁到其身上的代理成本,愿意與委托人達(dá)成契約,以約束自身行為,例如定期向委托人提供財(cái)務(wù)報(bào)告,外部審計(jì)的出現(xiàn)正是源于對(duì)降低代理成本的需求。自“安然”事件以來(lái),投資者們逐漸意識(shí)到健全的內(nèi)部控制是必不可少的。薩班斯法案要求上市公司對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行披露并接受注冊(cè)會(huì)計(jì)師的審計(jì)。上述分析表明,從最初的內(nèi)部牽制到如今的內(nèi)部控制,上市公司內(nèi)外部的兩股力量不僅自身日趨完善,并且復(fù)雜地交織在一起,各自發(fā)揮其在公司治理中的作用,故研究二者之間的關(guān)系就顯得十分必要。

二、文獻(xiàn)綜述

根據(jù)代理理論,公司外部審計(jì)的目標(biāo)在于降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與代理成本。何曉東(2008)認(rèn)為審計(jì)師對(duì)其本身審計(jì)過(guò)失進(jìn)行的賠償為公司的債權(quán)人和投資者分擔(dān)了損失。李明輝(2007)研究發(fā)現(xiàn),管理者聘請(qǐng)外部審計(jì)師對(duì)公司整體和管理者行為進(jìn)行監(jiān)督的目的在于降低代理成本,同時(shí)他還認(rèn)為由于各公司代理沖突的不同,其對(duì)審計(jì)師選擇的需求也不同,即公司代理成本越高,其越愿意提高外部審計(jì)質(zhì)量,選擇高質(zhì)量的審計(jì)師。除此之外,謝菲(2009)認(rèn)為公司規(guī)模的擴(kuò)大提高了審計(jì)監(jiān)管難度,從而增加了代理成本,因此越大的公司越傾向選擇高質(zhì)量的審計(jì)。Wang Q,Wong T J,Xia L.(2008)發(fā)現(xiàn)通過(guò)非第一股東持股數(shù)額的增大可以在一定程度上制約“一股獨(dú)大”的公司對(duì)事務(wù)所審計(jì)的選擇。胡立新(2012)認(rèn)為負(fù)債率越高的公司對(duì)審計(jì)師質(zhì)量的要求也越高。

2002年美國(guó)頒布的薩班斯法案高度強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制,使其在加強(qiáng)企業(yè)管理和提高自身核心競(jìng)爭(zhēng)力方面得到空前的重視 (田利軍,2012)。Chaney,Paul K.,Jeter Debra C.(2004)研究發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制做出的一切程序和措施都是為了降低風(fēng)險(xiǎn),從而使企業(yè)平穩(wěn)的發(fā)展。楊智杰(2012)研究發(fā)現(xiàn),通過(guò)對(duì)內(nèi)部控制信息的披露能夠向外部市場(chǎng)傳導(dǎo)出一個(gè)利好信號(hào),從而降低公司的融資成本。鄭樹旺(2003)的研究表明內(nèi)部控制有利于杜絕管理層的舞弊行為,進(jìn)而從總體上降低代理成本。

三、理論分析和研究假設(shè)

一方面,伴隨著資本市場(chǎng)的發(fā)展,所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離,代理問(wèn)題不可避免;另一方面,資本市場(chǎng)并不是完全有效的,信息的不對(duì)稱以及各種因素的不確定性使得風(fēng)險(xiǎn)也不可能完全消除。因此公司理想的經(jīng)營(yíng)決策是在可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平與代理成本的條件下,使公司價(jià)值最大化。從公司治理的角度來(lái)說(shuō),外部審計(jì)和內(nèi)部控制之間存在相互替代的關(guān)系,當(dāng)公司缺乏有效的內(nèi)部控制機(jī)制時(shí),才會(huì)產(chǎn)生尋求高質(zhì)量外部審計(jì)的動(dòng)機(jī),從某種意義上說(shuō),風(fēng)險(xiǎn)也可以視為一種成本,在公司總成本一定的情況下,內(nèi)部控制質(zhì)量越高的公司,對(duì)外部審計(jì)的需求越低。基于此,本文提出假設(shè):考慮成本因素,公司內(nèi)部控制質(zhì)量越高,對(duì)外部審計(jì)師水平的要求越低。

四、數(shù)據(jù)與研究設(shè)計(jì)

(一)變量定義。本文利用公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度衡量?jī)?nèi)部控制質(zhì)量,以公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、報(bào)告目標(biāo)、合規(guī)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度來(lái)構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指標(biāo)。具體如下:IC=其中:Operation1表示銷售收入與總資產(chǎn)之比,Operation2表示銷售收入與企業(yè)職工人數(shù)之比。Reporting1為審計(jì)意見(jiàn),當(dāng)審計(jì)意見(jiàn)為標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)時(shí),取值為0, 否則取-1。其中,Abnormal/Normal分別表示不可操縱與可操縱應(yīng)計(jì)利潤(rùn),采用截面修正的Jones模型分行業(yè)回歸取得。當(dāng)上市公司違規(guī)時(shí),Compliance1取-1,否則取 0。 Compliance2表示營(yíng)業(yè)外支出的罰沒(méi)支出與總資產(chǎn)之比。本文將這六個(gè)指標(biāo)均進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化處理,消除量綱的影響,然后加總得出內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指標(biāo)。相關(guān)控制變量的定義與預(yù)期符號(hào)見(jiàn)表1。

(二)數(shù)據(jù)來(lái)源與樣本篩選。本文選取滬深兩市A股主板非金融業(yè)上市公司2008—2012年的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為觀測(cè)樣本,并對(duì)樣本執(zhí)行以下處理:(1)剔除金融保險(xiǎn)業(yè)的上市公司;(2)剔除各模型所需數(shù)據(jù)存在缺失值的觀測(cè)樣本;(3)為降低異常值的影響,本文對(duì)所有連續(xù)變量進(jìn)行了1%的Winsorized處理。樣本數(shù)據(jù)從CSMAR與RESSET金融數(shù)據(jù)庫(kù)中獲得,本文所有的數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)計(jì)分析由Excel 2007與Stata 11.0完成。

(三)模型設(shè)計(jì)。本文在控制公司規(guī)模、財(cái)務(wù)杠桿、股權(quán)集中度、股權(quán)制衡度和成長(zhǎng)性等因素的基礎(chǔ)上,考察公司內(nèi)部控制質(zhì)量是否會(huì)影響其對(duì)審計(jì)師的選擇。模型具體如下:

LogisticBigN=β0+β1IC+β2SIZE+β3LEV+β4CR+β5DR+β6GR

五、描述性統(tǒng)計(jì)及回歸結(jié)果分析

(一)描述性統(tǒng)計(jì)(見(jiàn)表2)。表2的結(jié)果顯示,年度內(nèi)(截面數(shù)據(jù))企業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)之間均有差別,特別是內(nèi)部控制質(zhì)量這一指標(biāo),企業(yè)間的差別較大;年度間(時(shí)間序列數(shù)據(jù))企業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)變化不一,2008—2012年企業(yè)間內(nèi)控指標(biāo)之間的差距有增大的趨勢(shì)。

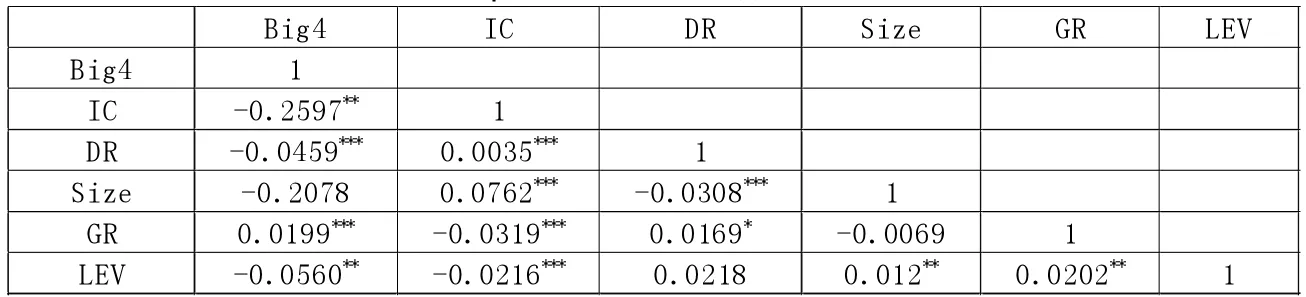

表3列示了主要變量之間的Spearman相關(guān)系數(shù)。觀察發(fā)現(xiàn),IC與Big4顯著負(fù)相關(guān),與我們的假設(shè)預(yù)期一致。LEV、DR、GR的符號(hào)也與預(yù)期相符。各變量間的相關(guān)系數(shù)均小于0.4,表明不存在多重共線性問(wèn)題。

表1 控制變量的名稱與定義

表2 變量的描述性統(tǒng)計(jì)

表3 Spearman相關(guān)系數(shù)表

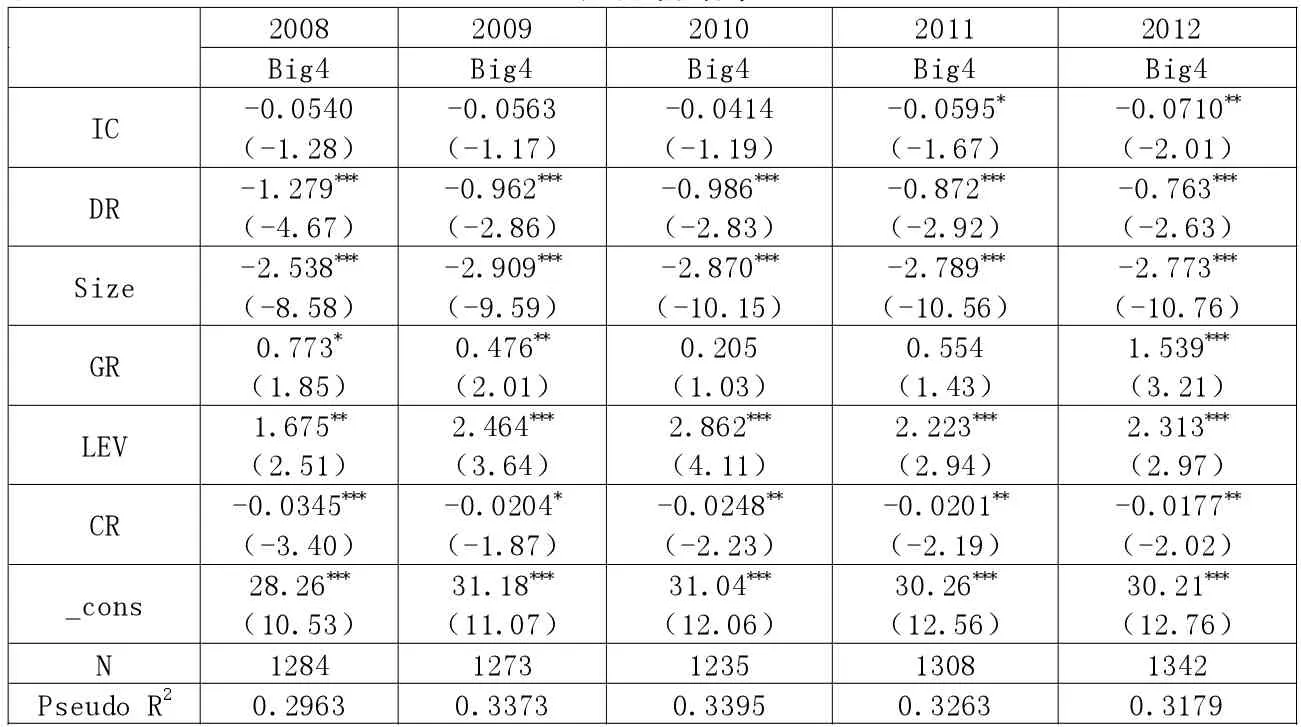

表4 回歸分析結(jié)果

(二)多元回歸結(jié)果(見(jiàn)表4)。本文利用Logit模型進(jìn)行回歸分析(見(jiàn)表4)。結(jié)果顯示:2008、2009、2010 年的 IC 與Big4之間雖然存在負(fù)相關(guān)關(guān)系,但并不顯著,無(wú)解釋能力;而從2011年與2012年的回歸結(jié)果看出內(nèi)控質(zhì)量與審計(jì)師選擇之間確實(shí)存在預(yù)期的替代效應(yīng)(顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系),且替代效應(yīng)存在逐年遞增的趨勢(shì),這種趨勢(shì)與我國(guó)內(nèi)部控制審計(jì)制度的發(fā)展沿革是一致的。2008年5月,財(cái)政部等五部委聯(lián)合頒布《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,標(biāo)志著我國(guó)內(nèi)部控制審計(jì)制度的確立,2010年4月 《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》正式發(fā)布,要求審計(jì)師對(duì)公司內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)。2008、2009、2010三年間我國(guó)內(nèi)部控制的發(fā)展還處于初期階段,自身制度的不規(guī)范以及外部監(jiān)管的缺失使得內(nèi)控指標(biāo)的度量出現(xiàn)偏差,導(dǎo)致回歸結(jié)果不顯著。隨著國(guó)家審計(jì)不斷對(duì)公司內(nèi)部控制的強(qiáng)化,內(nèi)部控制開始發(fā)揮其在公司治理中的作用,從而構(gòu)成了外部審計(jì)日益有效的替代(2011年與2012年的回歸結(jié)果印證了該結(jié)論)。

(三)敏感性測(cè)試。本文進(jìn)行了兩個(gè)方面的敏感性測(cè)試:(1)計(jì)算IC時(shí)采用業(yè)績(jī)調(diào)整的瓊斯模型而不是修正的瓊斯模型。 (2)將“四大”替換為“十大”作為審計(jì)師選擇的替代變量,重新檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原有結(jié)論保持不變,故本文的結(jié)論是穩(wěn)健的。

六、結(jié)論和建議

隨著美國(guó)安然、世通等財(cái)務(wù)舞弊事件的發(fā)生,薩班斯法案的出臺(tái),引發(fā)了全球范圍的內(nèi)部控制審計(jì)制度化浪潮。隨著內(nèi)控制度的完善和外部監(jiān)管的加強(qiáng),我國(guó)上市公司內(nèi)部控制的有效性開始發(fā)揮其在公司治理中的作用,從而構(gòu)成了外部審計(jì)日益有效的替代。本文考察了公司外部審計(jì)與內(nèi)部控制之間的相互作用,研究結(jié)果證實(shí):(1)內(nèi)部控制與外部審計(jì)之間存在一定的替代作用。企業(yè)的內(nèi)部控制質(zhì)量越高,越傾向于選擇小規(guī)模的事務(wù)所以節(jié)約成本。(2)與我國(guó)內(nèi)部控制的發(fā)展沿革相一致,內(nèi)控質(zhì)量的提高,增強(qiáng)了其邊際替代價(jià)值。

綜上,隨著我國(guó)上市公司內(nèi)控制度的逐步完善,其有效抑制代理成本的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越顯著。結(jié)合本文結(jié)論,提出以下建議:(1)財(cái)政部應(yīng)繼續(xù)推出適合內(nèi)部控制發(fā)展的相關(guān)政策,進(jìn)一步完善內(nèi)控制度,使其更加適應(yīng)上市公司的發(fā)展。(2)上市公司應(yīng)正確處理好外部審計(jì)與內(nèi)部控制的替代關(guān)系,使二者更好地為公司治理服務(wù)。

- 商業(yè)會(huì)計(jì)的其它文章

- 財(cái)政部就國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則修訂征集意見(jiàn)等資訊15則

- “互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的中國(guó)會(huì)計(jì)信息化發(fā)展研究

——中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)第十四屆全國(guó)會(huì)計(jì)信息化年會(huì)綜述 - 電網(wǎng)企業(yè)推行原始憑證電子化的創(chuàng)新與實(shí)踐

- 基于MOOC 的高職會(huì)計(jì)專業(yè)實(shí)踐技能培養(yǎng)研究

- 高職院校會(huì)計(jì)綜合實(shí)訓(xùn)課程整體設(shè)計(jì)

- 新會(huì)計(jì)制度下降低高校基建財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)的思考