發現“另一個地球”

余風

北京時間2015年7月23日晚,美國國家航空航天局(NASA)發布消息稱,天文學家通過開普勒望遠鏡,發現了一顆與地球相似度高達98%的類地行星開普勒-452b,這一發現,是“人類尋找另一個地球的道路上里程碑式的發現”。

隨后,這顆名為開普勒-452b的行星迅速紅遍全球并持續引發熱議——“發現地球2 . 0”“地球脫‘單’了”“移民開普勒-452b”……一時之間,整個“地球村”的人似乎都沉浸在找到“同類”的興奮中。

人類對太空的向往,幾乎是一種亙古的情懷——在中國的上古神話中,嫦娥就因為服用了不死之藥而飛到遙遠的廣寒宮,成為了月中仙子。

然而,此后瓊樓玉宇,高處不勝寒,不老的美麗帶給她的,是永恒的孤獨。

與嫦娥一樣,當人類將科技的觸角延伸到宇宙時,當我們環顧茫茫太空卻找不到同伴時,那種仿佛與生俱來的孤獨讓我們難以承受。正因為這樣,我們才會對開普勒-452b燃起如此高昂的熱情。

那么,開普勒-452b到底是顆什么樣的星球?為什么NASA稱它是一個“里程碑式的發現”?

對于這顆新發現的行星,NASA開普勒計劃負責人喬恩·詹金斯是這樣描述的:“我們可以把開普勒-452b看作地球的‘大表哥’,去理解和思考地球的演變環境。”

和地球相比,這個“大表哥”是個不折不扣的“老胖子”——它的直徑是地球的1.6倍,年齡已經有60億歲了,比地球老14億歲。

這個“大表哥”居住在天鵝座,距離地球1400光年,也就是說,即使是光,都要走1400年才能到達這顆新發現的行星。

1400光年到底有多遠呢?打個形象的比方,我們現在觀測到的開普勒-452b的信號,相當于唐代建朝之初發射出的一束光,現在才剛剛抵達地球。

如果我們乘坐目前速度最快的“新視野號”探測器,以5.9萬公里/小時的速度飛行,也要花2709萬年才能抵達開普勒-452b——而人類在地球上的全部歷史也不過短短數百萬年。

那么,光年之遠,人類是怎樣探測出開普勒-452b這個“大表哥”的身材和年齡的呢?

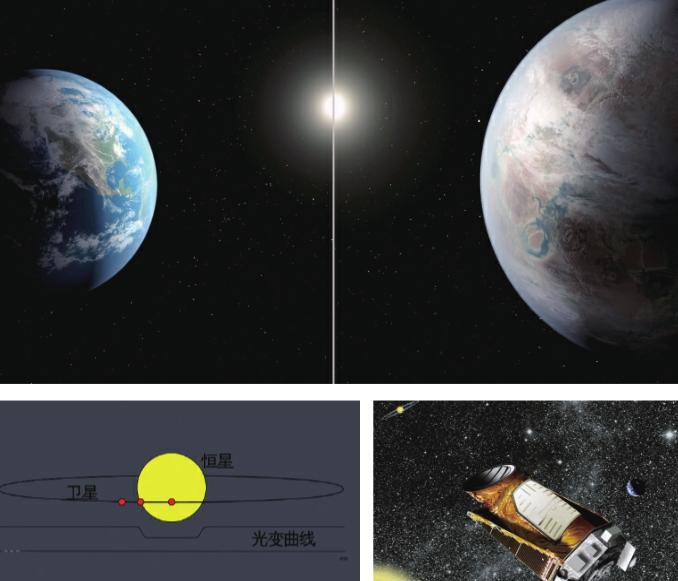

目前,科學家們在探測系外行星時,主要采用凌星法。其探測原理是,當系外行星從我們的探測器前方經過時,由于行星會遮擋住部分恒星發出的光,這將造成恒星的亮度發生輕微減弱,因此,通過對這種輕微光變的探測,便可推知系外行星的存在。但凌星法也有一個缺陷:它只能測定系外行星的直徑大小,而無法判定其質量。

在開普勒-452b的發現之旅上,還有一個“功臣”不應被遺忘——那就是開普勒太空望遠鏡。

開普勒太空望遠鏡是世界上第一個探測系外行星的航天器,由NASA下屬的噴氣推進實驗室研制,它攜帶的最主要的科學儀器是光度計,并配備了一個直徑95厘米的透鏡。

自2009年3月7日發射升空后,開普勒望遠鏡對天鵝座和天琴座中約10萬個恒星系統開展了觀測,目的是搜尋太陽系外的行星,特別是搜尋與地球相似、由巖石構成、位于恒星宜居帶上的行星,以研究銀河系內行星系統的多樣性。

所謂的宜居帶,是指一顆恒星周圍一定距離的范圍。在這一范圍內,水能以液態形式存在。由于液態水被科學家們認為是生命生存所不可缺少的元素,因此,一顆行星如果恰好落在這一范圍內,那么它通常就被認為可能是宜居的。

實際上,在系外行星的探測之旅上,開普勒-452b既不是開普勒太空望遠鏡發現的“首顆適合居住的類地行星”,也不是唯一一顆宜居行星,更不是最像地球的宜居行星。

早在2011年的12月,開普勒望遠鏡就發現了“首顆適宜人類居住的類地行星”——開普勒-22b。此后,僅開普勒望遠鏡確認發現的太陽系外行星就有1030顆,候選行星則多達4696顆,其中,有12顆行星位于宜居帶且大小與地球類似,直徑介于地球直徑的1~2倍之間。

你可能會驚訝于地球的“兄弟”居然有12個之多,但科學家會告訴你——錯了,宇宙中類似地球的宜居行星,可遠遠不止這12顆。

NASA負責開普勒望遠鏡項目的任務科學家、天體物理學家巴塔利亞介紹說:“對類地行星的估計結果表明,15%~25%的恒星擁有潛在的、處在宜居帶的行星。這一估計結果,主要基于對圍繞溫度較低的恒星運轉的行星所做出的發現。這些新發現顯示,類太陽恒星的統計數字大致與紅矮星估計數字一致。紅矮星、橙矮星和黃矮星占銀河系恒星的90%左右。按保守估計,這些恒星中的15%擁有一顆處在宜居帶、大小是地球1至1.6倍的行星,那么用宇宙中的星系總數1000億乘90%、再乘15%,也就是有140億顆潛在的宜居行星。”

而與地球類似的行星,必須是圍繞像太陽這樣的黃矮星運行的,這樣,才能保證其星球環境適宜人類居住。那么,這個數量又是多少呢?以太陽系周邊33光年范圍內的各類恒星構成為例:太陽系周邊總共有357顆恒星,其中248顆是紅矮星,44顆是橙矮星,20顆是黃矮星。這意味著,在上述的140億顆行星中,大約有10億顆行星圍繞類似太陽的黃矮星運轉。

也就是說,在宇宙中,可能有10億個和地球大小相近、處在宜居帶、表面可能存在液態水、圍繞散發金色光芒的恒星運轉的行星“兄弟”。

在這龐大的“兄弟”群中,開普勒-452b并非長得最像地球的一個。比如,2014年3月發現的開普勒-186f,其半徑只有地球的1.1倍,同樣也處于宜居帶內,比開普勒-452b更接近地球的大小,只是其所環繞的恒星,沒有太陽大,且光芒黯淡。

因此,我們不能說開普勒-452b與地球最為相似,它的特殊之處在于——開普勒-452b及其母星開普勒-452,是迄今發現的與地球和太陽最相近的“行星與恒星組合”,我們姑且可以將它形象地稱為“太陽系2.0”系統。

這個“太陽系2.0”系統,由恒星開普勒-452和行星開普勒-452b組成,剛好處于宜居帶中,表面溫度允許液態水存在。

在星際距離上,開普勒-452b與其母星開普勒-452的距離是1.57億公里,和地球與太陽的距離類似;開普勒-452b圍繞母星開普勒-452運行的公轉周期為385天,接近地球的公轉周期——這意味著,如果人類未來真的能移民開普勒-452b,那么,這顆星球上一年的時間也是300多天,我們將比較容易適應這種時間的輪替。

此外,新發現的開普勒-452及開普勒-452b系統的年齡約為60億歲,與太陽系的年齡極為相似。

通常而言,太陽以及與太陽質量相當的恒星,一生中大致要經歷原恒星-主序星-紅巨星-白矮星-黑矮星等階段。以太陽為例,經過近46億年的“成長”,它現在已經發展到了主序星階段的中年期,正值“壯年”。在這一階段,它核心內部不斷發生著恒星核合成反應,將氫聚變成氦。

在這一聚變的過程中,每秒有超過400萬噸的物質被轉化為能量,生成中微子和太陽輻射。目前,這一能量的釋放過程較為穩定,這給人類的生存創造了條件。而如果能量的釋放不穩定的話,恒星所爆發出的超級帶電粒子風暴就會給人類帶來滅頂之災。

與太陽系類似,開普勒-452及開普勒-452b系統同樣正值“壯年”,這使智慧生命的出現成為可能;此外,雖然目前還無法準確測量出開普勒-452b的質量,但根據理論模型推測,它可能是一顆巖石行星,質量可能是地球的5倍,也許存在空氣和水,因此極有可能已經發展出了智慧生命。

未來,NASA將通過光譜分析法,推算出開普勒-452b的質量和密度,確定它是否是巖質行星。然后,通過光譜分析對它的大氣成分進行研究,尋找開普勒-452b上是否有生命存在的信號(比如,在地球的光譜中,各種指示生命存在的信號——如氧氣、液態水等信息,都有對應的峰出現)。

此外,對開普勒-452b的最新研究顯示,它很有可能就是地球未來“老”了以后的樣子——在開普勒-452形成后的最初50億年內,開普勒-452b接收到的光照強度比地球弱,但現在它接收到的光照強度已經超過了地球。據此,科學家認為,隨著太陽和地球年齡的增長,地球上接收到的光照強度極有可能也會像開普勒-452b一樣逐漸增強,屆時,它也許將變得更加炙熱,將不再適宜人類居住。

實際上,對開普勒-452b以及其他類地行星的進一步探測和研究,不僅將幫助我們更好地預測地球的未來,尋找可能存在的“星際同伴”,并回答人類未來是否可以移民外星球等現實命運問題,而且也將有助于解答宇宙以及生命從哪兒來、將走向何方等長久困擾人類的問題。

不過,鑒于開普勒望遠鏡2009年才升空,數據累計只有短短幾年,觀測半徑也只有數千光年,對于銀河系10萬光年的直徑以及更加遼闊的宇宙而言,它仍然“看”得不夠遠、不夠清晰。因此,在更深更遠的宇宙里,必定還有更多更加驚人的謎題,在等待著我們去探索、去發現。答案究竟何時才能揭曉,讓我們拭目以待!(責任編輯/和恩馨)

如果外星真有高等智慧生命存在,他們怎樣才能在茫茫宇宙中發現地球?對此,科學家們進行了大膽的猜想和探索。

觀測反光。2009年,美國國家航空航天局曾利用“深度沖擊”太空探測器,以地外生命視角從遙遠距離觀測地球。研究人員發布的一份研究報告顯示,利用鏡面反射原理,其他行星上的“天文學家”可以借助地球洋面對光的反射,發現我們這顆藍色“水球”。

美國航天局艾姆斯研究中心研究員泰勒·魯賓遜稱,研究人員重新分析月球火山觀測感應衛星5年前收集的數據,發現從月球表面觀測“月牙”狀態下的地球時,可以觀測到地球洋面反射的光線——此時,地球亮度是平時的兩倍。研究人員把這種現象命名為“地球閃爍”。

其實,長期以來,研究人員一直在探索能否觀測到其他行星的“閃爍”。而這項新研究啟示我們,要觀測“閃爍”,關鍵在于選擇適當波長的光。這也為今后研制天文觀測望遠鏡提供了新思路。

探測臭氧。臭氧也是生命存在的重要標志之一,由于臭氧在紫外線中容易被觀測,所以也可以作為一種“生物指示器”。因此,科學家提出,今后研制的望遠鏡可以(側重)觀測紫外線。

地球的臭氧層能夠吸收太陽輻射中的大部分有害紫外線,使地球生物免遭傷害,如同地球保護傘。因此,來自其他星球的“天文學家”如果能探測到大氣層中的臭氧,就能找到我們這顆宜居行星。(來源:本刊資料室)