德彪西練習曲第五首《為八度而作》的創作風格與演奏技法

文/陳 璐

德彪西練習曲第五首《為八度而作》的創作風格與演奏技法

文/陳 璐

內容提要

德彪西被稱為法國印象派音樂鼻祖,他開創了一種嶄新的音樂風格。在他眾多鋼琴作品中,作于晚期的12首練習曲既有明確的技術訓練目的又有非常高的音樂性,這套作品是研究德彪西音樂風格的重要作品之一。本文以這套作品中的第五首 《為八度而作》為例,通過對作品的創作風格以及幾種八度技術在本曲中的演奏技法,解析德彪西的音樂創作。

德彪西 印象派 練習曲 八度

德彪西是法國印象派作曲家、演奏家、評論家,他的創作開辟了一種嶄新的音樂風格。德彪西的音樂作品結構具有片斷性,和聲更著重于色彩的表現,調式體系多使用中古音階、五聲音階或全音階等。所以德彪西的創作具有典型性印象派特征,被公認為印象派音樂鼻祖。

德彪西共創作了12首練習曲,每一首都有明確的技術訓練目的并附有標題。此套練習曲創作于1915年間,于1916年6月出版,分為各6首的前后兩冊,是其晚期作品之一。當時恰逢出版商迪蘭德邀德彪西編訂肖邦練習曲,在編定的過程中,德彪西萌生了創作一套練習曲的想法。他把整部作品題獻給肖邦,并附加了一句簡短的引言——“令人欽佩的鋼琴家”。所以這套作品既具有針對鋼琴技術的傳統化訓練思維,又帶有德彪西所特有的印象派音樂風格,以及隨之帶來的為表現這一嶄新風格而產生的特殊的演奏技法。本文以這套練習曲第五首《為八度而作》為例,解析德彪西的印象派創作風格在練習曲這一以技術訓練為目的的體裁中的體現,以及八度這一技術類型在此曲中的不同演奏技法。

1.創作風格

1.1傳統曲式結構框架之內的創新

這首練習曲為E大調,3/8拍,可被歸為傳統的再現三部曲式:A(1-48小節)B(49-82小節)A'(83-121小節)。雖曲式結構未脫離傳統框架,但完全對稱的樂句已很少見,再現部有很大膽的對舊素材的重新組合和運用。

A段,表情術語部分用法語提示為“歡樂而沖動的,自由的速度”。作為以八度技術訓練為目的的練習曲,德彪西并未以鋪天蓋地的快速八度作為開始。而是以左手堅定并充滿推動力的低音區屬音八度跳進到被標記為sff(突強)的三級七和弦,這一動機具有如禮花綻放般的爆發力。右手的屬和弦隨即在第二拍后進入,通過第二小節的發展,在第三小節通過屬音B所連帶的裝飾音音型下行推進到E大調主音,并左手低音已到達大字組的E(見譜例1)。這樂曲起始的三個小節雖未使用肖邦、李斯特或車爾尼練習曲中常用八度技術訓練的寫作手法,但更讓人耳目一新,瞬間抓住聽眾的心,這也體現了德彪西在練習曲這一體裁的創新——技術訓練和音樂性高度融合。

譜例1

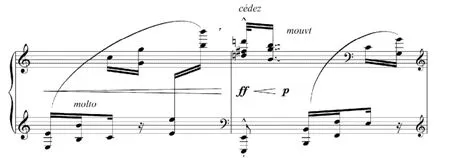

B段,也就是中部,為托卡塔式的帶有較密集典型八度技術的段落,與A段無論在音樂形象還是織體材料的組織上都形成了很強的對比(見譜例2)。主體為左手單音與右手成對八度的快速交替演奏, 音色多變,其中的弱奏具有典型的德彪西音樂風格——猶如羽毛般輕盈柔和的音響效果及在弱奏中多層次的變化。若干小節的托卡塔音型發展后,織體逐漸演變成雙手平行疾速八度,音量逐漸加大并豐滿,加快的速度產生一種急促和渴望的情緒,最后通過多次強調左手的降D大調調外音降F(E 大調主音等音)召喚出E大調的再現段。

譜例2

A'段相比A 段,有了新的發展及新的材料。93-98小節開始的左手依然沿用A段的素材,力度變為與相應段落對比的PP(極弱),右手用了新的素材與之應和,故音樂上有了極大的反差。99-108小節出現的新素材,托卡塔音型素材來自于中段,但為雙手八度,間或使用的五聲音階讓音樂空靈而溫暖。109-114的素材來源于A段,熟悉的節奏型在經過一段輕柔的音樂氛圍作為鋪墊后,在這里少了肯定與堅決,反而帶有些蠢蠢欲動的意味。115小節開始也可作為全曲的短小尾聲。快速八度的音樂動機來源于B段后半部分,速度的逐漸加快及力度的增進,推出與樂曲開頭相呼應的具有動力性并更加堅定的結尾。

1.2大量翔實精準的音樂術語

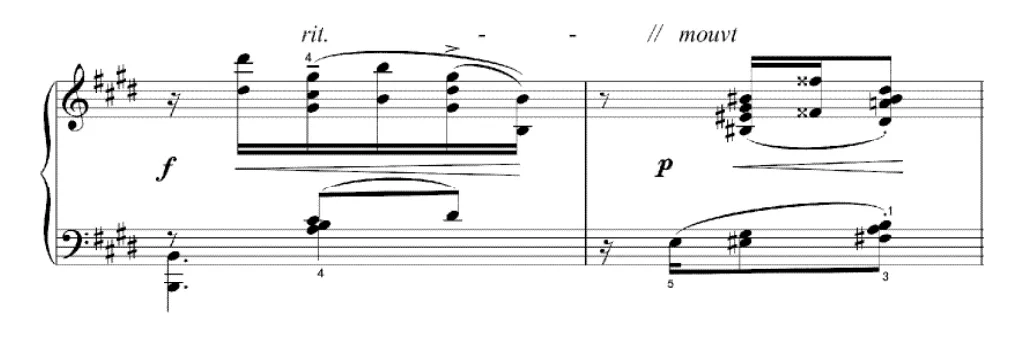

德彪西對音樂術語運用的頻率之多及詳細程度是之前作曲家從未有過的。雖然很多人認為德彪西的音樂瞬息萬變,甚至出其不意,所以在演奏時處理上可以是極其自由的。其實我們在讀譜時會發現作曲家本人把音樂發展過程中每一時間點甚至細微變化的程度都做了詳細的標示。例如8-9小節,兩句話之間的音樂減緩(Rit.)——呼吸(//)——回原速(Mouvt①)做了詳細的標示(見譜例3)。德彪西慣用兩句間的呼吸用“//”來標記,與此有相似用意的標記還有例如26-27小節間的“’”(見譜例4)也為切斷性的呼吸口。此兩種標記在本曲中大量可見。

譜例3

譜例4

此外法語表情術語或演奏提示的使用也很多見。例如上文提及的樂曲開始的表情術語“Joyeux et emporté,Librement rythmé”(歡樂而沖動的,自由的速度) 或B 段開始的演奏提示“trés également rythmé ,sans presser ”(保持均勻的速度,不要快),再如譜例3、4中出現的“Mouvt”為“Mouvement”的縮寫,意為“速度”。

1.3調式調性的多變

對于調性調式的轉變在印象派之前的時期是常用的寫作手法。例如關系大小調、同主音大小調之間的轉換,或在浪漫派時期遠關系調之間的轉換也不為罕見,并都有“前因后果”的音或和弦作為轉調或移調媒介。但德彪西作品中各調間轉換的頻率之多及無媒介音是前人未嘗試過的。德彪西的音樂以自然、光影等客觀事物為描寫對象,在表現手法上不像之前作曲家那樣偏重于寫實性和心理的表現,而是非常細膩地描繪出景色給人的瞬間印象。這種光與影稍縱即逝的畫面性在音樂中體現出來的便是變幻莫測的調式調性間的頻繁轉換與和聲進行。

本曲為E大調,于11小節轉為C大調,之后樂曲的發展伴隨著頻繁的轉調,筆者將全曲的轉調以小節數對應所用調的方式匯總成表格(見表1)。

表1

由上表可見,本曲多用E大調及其下大三度調C大調,間或使用降E、降D、降A大調,全曲共121小節轉調17次,各調最短使用時長為兩小節。這種頻繁轉調的現象在德彪西之前的作曲家當中是沒有過的,甚至在其后的作曲家的作品中也是極其罕見的。

除上文提到的頻繁轉調的現象外,本曲還間或使用了五聲調式,如105、106小節。

2.演奏技法

本曲標題為“為八度而作”顧名思義其技術訓練目的為八度技術。但和傳統技術密集型八度練習曲不同的是,除B段外,并未大量出現高頻次重復型八度技術。此外,快速八度技術段落基本集中于右手,只在72-79小節和115-118小節出現雙手平行八度。除八度技術外,主體部分還包含著大量的八度加音和弦,及少量單音、雙音托卡塔式技術。下面就幾種八度典型演奏技法作以分析。

2.1具有爆發力豐滿的八度及和弦技術

樂曲開始處的左手八度跳進動機,具有極強的動力(見譜例1)。在彈奏左手低音八度B音前要做好充分的準備。這種準備包括心理上的和生理上的雙重準備。從心理上提前讓自己內心充滿強大的氣息,準備這一爆發點。生理上要做足所需肌肉群的調動工作,其中包括整條手臂、后背的重量及整個身體的后方推動,與此同時做一個短促并果斷的吸氣后立即下鍵。下鍵時不要敲擊,而是貼鍵用力才能演奏出渾厚有力的低音。左手第二個和弦被標記為Sff,要特別的強調。因為此和弦在中音區,手臂用力后沒有太多可伸展的空間進行放松。演奏者彈奏這個和弦要在充分用力的同時可將手腕推向鍵盤內部區域以獲得更多的放松空間。這種大肌肉群重量演奏法適應于全曲各低音非快速較獨立強八度或和弦。例如11-13小節每小節內的左手三拍低音八度(見譜例5)。

譜例5

2.2具有泛音效果的連續八度

本曲由于作曲家所使用的動機較短小瑣碎,所以少見長距離的歌唱性連續八度及和弦。用單手演奏的典型的這種動機在樂曲B 段95-98小節可見(見譜例6)。但這種被標記為半斷音的記譜法因踏板的使用并不會產生斷奏的效果,這是德彪西為求得具有泛音效果而設計的。演奏時手腕可提高位置并充分放松,負責彈奏高音的3、4、5指指關節(小手可都用5指)要有一定緊張度用于勾勒高音線條。在移動時動作無需太連,而是把注意力集中在每組音的音色上,高音清晰而不亮,負責八度內聲部的1指演奏要如高音的影子一般輕飄,從而求得一種輕盈、溫暖的聲音效果。此種彈法也適用于B段59-67小節雙手托卡塔式泛音效果的連接(見譜例7)。

譜例6

譜例7

2.2快速平行八度

本曲72-79小節出現雙手快速平行八度,這是較傳統的八度技術(見譜例8)。演奏者在演奏時要放低身體重心,手腕要有力而具有充足的彈性及爆發力。整個彈奏過程的基本發力點在手腕,在做力度推進或需強調某幾個音時要加入大臂及身體的力量作以補充。此技術型也見于115-118小節。

譜例8

結語

通過以上對于德彪西練習曲第五首《為八度而作》的創作風格及演奏技法的分析可以得出,德彪西作為印象派極具代表性的作曲家,在練習曲這類題材中,仍堅持了他的音樂理念。在通過本曲的一系列相應的訓練,可獲得更好表現德彪西音樂及印象派音樂的技術能力。此外可以更多地了解德彪西的創作特性及風格,對于其特有的分句法、音樂進行特點會有更深層次的了解。

(責任編輯 霍 閩)

陳璐(1981—)女,東北大學藝術學院音樂系講師。