姜黃揮發油β-環糊精包合物的制備與驗證及穩定性考察

張超,韓麗,歐小群,張芳,楊秀梅,郝月莆

姜黃為姜科植物姜黃Curcuma longa L.的干燥根莖[1],主要分布于福建、廣東、廣西、云南、四川、湖北等地。姜黃性溫而味辛、苦,具有破血行氣,通經止痛的功效。臨床常用于胸腹脹痛、肩臂痹痛、月經不調、跌打損傷等癥[2]。姜黃主要含揮發油和姜黃素類,據測定,姜黃中揮發油含量可達4.0%~6.0%,姜黃素為1.8%~5.4%。目前關于姜黃素的研究報道較多,主要集中在抗炎、抗氧化、抗腫瘤、抗血管生成等方面,而作為姜黃重要活性部位的姜黃揮發油研究很少,現代藥理研究表明,姜黃揮發油具有良好的抗菌、消炎、祛痰、止咳、抗癌等生物活性[3~5],在食品、醫藥、日化等行業中具有廣泛的應用前景。

但是,揮發油作為中藥有效成分,由于極易揮發,對光和熱的不穩定,且具有較強的氣味,影響了其臨床藥效的發揮和患者用藥的順應性,因此,為了提高姜黃揮發油的穩定性,掩蔽其不良氣味,將其制備成 β-環糊精(β-CD)包合物。本試驗采用飽和水溶法制備姜黃揮發油 β-環糊精包合物,通過正交試驗篩選最佳包合工藝,采用薄層色譜法和紫外分光光度法對包合產物進行驗證,并對其穩定性進行考察,為含姜黃揮發油的相關制劑的制備提供理論依據。

1 材料

85-2型數顯恒溫磁力攪拌器( 金壇市大地自動化儀器廠) ,Sar-torious BP 211D型電子天平(德國) ;UV-6100型雙光束紫外可見分光光度計( 上海美譜達儀器有限公司) ,姜黃揮發油(實驗室自制) ;β-環糊精( 成都市科龍化工試劑廠) ;硅膠G薄層板(實驗室自制) ;其他試劑均為分析純。

2 方法與結果

2.1 姜黃揮發油包合物的制備工藝研究

2.1.1 姜黃揮發油β-CD包合物的制備 采用飽和水溶液法制備[6],精密稱取適量的 β-CD置于三角瓶中,加入適量蒸餾水,在規定溫度下加熱使溶解,配制成飽和水溶液,于設置一定轉速的磁力攪拌器上恒溫攪拌,精密量取揮發油適當體積,按1:1用無水乙醇稀釋,配成50%(v/v)的姜黃揮發油乙醇溶液,在攪拌的同時將其緩慢滴加入含 β-CD的飽和水溶液中,恒溫攪拌至規定時間,攪拌結束后待包合物冷卻至室溫,將形成的包合物混懸液置于冰箱冷藏24 h后,抽濾,棄去濾液,濾餅先用少量蒸餾水沖洗,再用石油醚(30~60 ℃)洗滌3次(每次10 mL),抽干后40℃減壓干燥5 h,即得包合物,稱定重量,備用。姜黃揮發油與 β-CD物理混合物的制備[7]按包合時對應的物料比,稱定適量揮發油和β-CD,共同置于研缽中研磨混勻,即得一定顏色的粉末狀混合物。

2.1.2 評價指標[8]揮發油包合率是衡量包合效果的重要指標,揮發油包合率越高,包合效果越好。而包合物收得率在實際生產中也具有重要意義,因此試驗中綜合考慮兩指標,采用加權綜合評分法,根據各指標的重要性確定揮發油包合率和包合物收得率的加權系數分別為0.8、0.2,按下列公式計算揮發油包合率和包合物收得率,并進行綜合評分,得到最佳工藝。

揮發油包合率( % ) = (包合物中實際含油量) / (揮發油加入量×空白回收率)×100%

包合物收得率( %) = 包合物實際質量/ (β-CD質量+揮發油加入量)×100%

綜合評分Y(%)= 揮發油包合率(%)×0.8+包合物收得率(%)×0.2

2.1.3 包合物中實際含油量測定 將制得的姜黃揮發油包合物,置于500 mL圓底燒瓶中,加入蒸餾水200 mL,按揮發油測定法( 2010年版《中國藥典》一部附錄XD甲法)[9]進行水蒸氣蒸餾提取揮發油,至油量不再增加時停止加熱,放置1 h,讀取揮發油量即可。

2.1.4 揮發油空白回收率測定[10]精密量取3份揮發油各1 mL,分別置于500 mL圓底燒瓶中,按“2.1.3”項下方法測定,讀取揮發油量,計算空白回收率。結果得到揮發油的量分別為0. 89,0. 90,0. 91 mL,揮發油空白回收率為90. 0%,RSD為1.11%。

2.1.5 正交設計優化包合工藝 根據文獻及預實驗,本研究采用較為常用、成本低廉的飽和水溶液法制備包合物,選擇對揮發油包合影響較大的揮發油與β-環糊精(β-CD)的配比、包合時間、包合溫度為主要因素,各因素分設3個水平,采用L9(34)正交表進行試驗,以包合物收得率和揮發油包合率為評價指標對包合工藝進行優選,因素水平見表1,正交試驗安排及結果見表2,方差分析見表3。

表 3 姜黃揮發油β-CD包合物制備工藝正交試驗方差分析

由表2極差R的大小可知:RA>RB>RC,各因素對姜黃揮發油β-CD包合工藝的影響程度依次為A>B>C,即揮發油:β-環糊精>包合溫度>包合時間。其中表3方差分析結果表明揮發油與β-環糊精的比例對包合效果有顯著影響,且差異具有統計學意義(P<0.05),包合溫度、包合時間對包合效果影響不大。綜合考慮,確定姜黃揮發油的最佳包合工藝為:A3B3C2,即1 mL 姜黃揮發油與8 g β-環糊精進行包合,包合物溫度50℃,包合時間90 min。

2.1.6 驗證試驗 精密量取姜黃揮發油3份,平行操作,按篩選出的最佳包合工藝A3B3C2進行驗證試驗,結果,得到的揮發油包合率分別為48.22%,47.76%,49. 54%,平均包合率48.51%,RSD1.91%。包合物收得率分別為67.43%,68.76%,69. 28%,平均收得率68.49%,RSD1.39%。結果表明,優選包合工藝穩定可行,具有良好的重現性。

2.2 姜黃揮發油 β-CD包合物的驗證

2.2.1 薄層色譜法[11]取姜黃揮發油1 mL,作為樣品1; 取適量包合物提取的揮發油,作為樣品2; 取包合物、姜黃揮發油與 β-CD的物理混合物、β-CD各1 g,用無水乙醇10 mL溶解,作為樣品3、4、5; 吸取上述樣品,分別點于同一硅膠G薄層板上,以環己烷-乙酸乙酯(9:1)為展開劑,飽和15 min后展開,取出,晾干,噴以5%香草醛硫酸溶液,在105℃加熱至斑點清晰。通過觀察色譜展開后斑點的有無、斑點的位置,即可對包合結果即包合物是否已經形成進行直觀鑒別,見圖1。

圖1 姜黃揮發油包合物薄層層析結果

由圖1可見,樣品1、3、4在相同位置上顯相同顏色斑點,樣品2、5無相應斑點出現。樣品1、3的薄層鑒別結果表明姜黃揮發油在用 β-CD包合前后化學成分無變化,樣品1、2、5的薄層鑒別結果表明姜黃揮發油 β-CD包合物已經形成且 β-CD對包合物中揮發油的測定無干擾。

2.2.2 紫外分光光度法 精密量取姜黃揮發油、包合物中提取的揮發油、姜黃揮發油β-CD包合物、姜黃揮發油與 β-CD的物理混合物及 β-CD適量,分別加無水乙醇稀釋溶解,稀釋液濾過,取續濾液,以無水乙醇作空白,在200~800 nm 范圍內進行紫外掃描,觀察各自的紫外吸收變化。紫外掃描結果顯示,姜黃揮發油、包合物中提取的揮發油均有吸收,所形成的紫外圖譜基本一致,說明姜黃揮發油與 β-CD形成的包合物并未改變姜黃揮發油的理化性質。同時,姜黃揮發油與 β-CD的物理混合物也有吸收,但其波長出現輕微藍移,可能是受 β-CD的影響,但二者光譜行為基本一致;而 β-CD則無吸收,說明 β-CD對測定結果無干擾; 姜黃揮發油β-CD包合物無吸收,證明包合物已經形成。

2.3 姜黃揮發油包合物的穩定性試驗[12]

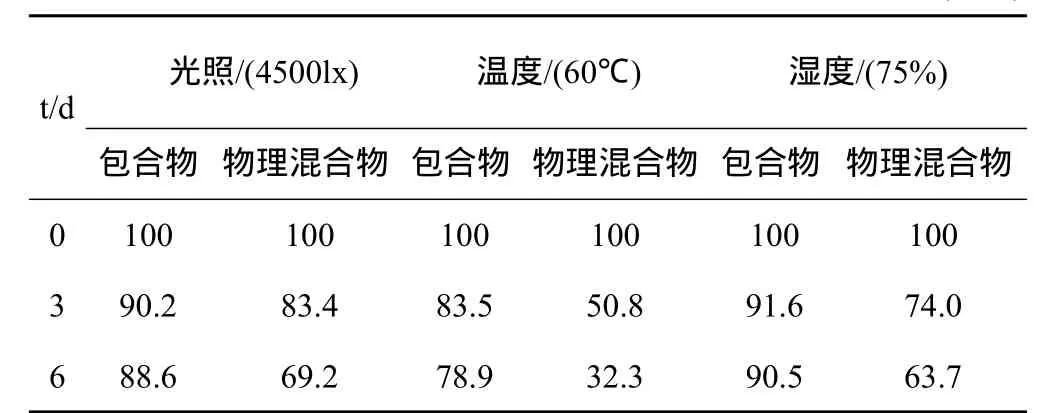

2.3.1 光穩定試驗 精密稱取姜黃揮發油β-環糊精包合物和按照物料比混勻所得的姜黃揮發油與β-環糊精的物理混合物適量各3份,平鋪于稱量瓶中,置(強度4500 lx)光照下放置6 d,于第 0,3,6 d取樣,按“2.1.3”項下方法測定揮發油相對含量,見表4。結果表明,包合物在第3、6 d的揮發油相對含量有所下降,但下降速度相比物理混合物緩慢,較后者具有良好的光穩定性,在強光下不易分解。

2.3.2 高溫試驗 精密稱取姜黃揮發油β-環糊精包合物和按照物料比混勻所得的姜黃揮發油與β-環糊精的物理混合物適量各3份,平鋪于稱量瓶中,置(60℃)恒溫干燥箱內放置6 d,于第 0,3,6 d 取樣,測定揮發油相對含量,見表4。結果表明,包合物在第3、6 d的揮發油相對含量呈逐漸下降的趨勢,但較物理混合物,后者的相對含油量下降更為明顯,可見姜黃揮發油β-CD包合物的熱穩定性優于其物理混合物。

2.3.3 高濕試驗 精密稱取姜黃揮發油β-環糊精包合物和按照物料比混勻所得的姜黃揮發油與β-環糊精的物理混合物適量各3份,平鋪于稱量瓶中,置(RH 75 %,25 ℃)的密閉容器中放置6 d。于第 0,3,6 d 取樣,測定揮發油相對含量,見表4。結果表明,包合物在第 3、6 d的揮發油相對含量均有所下降,但是降幅相比物理混合物小,在潮濕條件下,包合物的穩定性高于其物理混合物。

表4 姜黃揮發油包合物和物理混合物的影響因素穩定性試驗(n =3)

3 結論與討論

對于有效成分為揮發油的活性物質,由于揮發油極易氧化、揮發,直接將其混合于固體物料中容易造成有效成分的散失,影響制劑療效。近年來,藥物新技術β-環糊精(β-CD)包合技術在中藥揮發油制劑中的應用,增強了藥物的穩定性,提高了藥物的生物利用度和療效。本實驗以揮發油包合率和包合物收得率加權綜合評分值為指標,采用正交設計優化了姜黃揮發油包合物的制備工藝處方。包合物的薄層色譜法和紫外分光光度法鑒別結果表明包合前后姜黃揮發油的主要成分基本一致,包合物已經形成。姜黃揮發油β-CD包合物的穩定性試驗結果證實包合物在強光、高溫、高濕環境下的穩定性均得到了一定改善提高,且通過包合掩蔽了其不良氣味,增加了患者的使用順應性,達到了制備包合物的目的。

實驗中發現,在揮發油 β-CD包合物的制備過程中,對包合物得率影響較大的因素有揮發油的投料量和包合溫度。揮發油的投料量在一定范圍內的增加有提高包合物得率的作用,但是當投料過多后則有時反而會降低包合效果。常溫下(25℃) β-CD的水溶解度為1.88% , 50℃時其溶解度可增加至5.27%,所以當溫度升高時使得更多的環糊精溶解,增加了與揮發油的更多接觸,從而達到較好的包合效果,同時也可避免在溫度過高攪拌時所造成揮發油的逸散[13]。由于揮發油有一定的黏性,不易分散,在包合時加入一定量的無水乙醇對揮發油進行稀釋,不僅可以降低揮發油的黏性,還可以增加油在水中的分散性,進而增加了β-CD飽和水溶液中主客分子的碰撞機會,有利于包合。

[1] 韓婷,宓鶴鳴.姜黃的化學成分及藥理活性研究進展[J].解放軍藥學學報,2001,17(2):95.

[2] 王琰,王慕鄒.姜黃屬常用中藥的研究進展[J].中國藥學雜志,2001,36(2):80.

[3] JAYAPRAKASHA GL.Chemistry and Biological Activities of Curcuma Longa[J].Trends in Food Science & Technology,2005,16(12):533.

[4] 肖小河,蘇中武,喬傳卓,等.姜黃屬藥用植物研究進展[J].中草藥,1997,28(1):114.

[5] 葉祖光.姜黃的醫理學[J].國外醫藥.中醫中藥分冊,1992,14(2):22.

[6] 王銳,劉曉莉,葛斌,等.消乳增膠囊揮發油提取及其 β-環糊精包合工藝研究[J].中成藥,2013,35(3):619.

[7] 李海亮,郝晶晶,龔慕辛,等.中藥揮發油β-環糊精包合物的穩定性影響因素考察[J].中國實驗方劑學雜志,2012,18(23):14.

[8] 李冬梅,張新春,尹曉飛.β-環糊精包合艾葉揮發油的研究[J].中國醫院藥學雜志, 2005, 25 (6): 519.

[9] 國家藥典委員會.中華人民共和國藥典.一部[S]. 北京: 中國醫藥科技出版社,2010:附錄XD.

[10] 劉宇,殷中瓊,魏琴,等.油樟葉揮發油 β-環糊精包合物的制備工藝研究及穩定性考察[J].中國中藥雜志,2013,38(13):2105.

[11] 吳波,任靜,楊妍,等.薄荷油-羥丙基-β-環糊精包合物的制備與驗證[J].中國實驗方劑學雜志,2013,19(11):25.

[12] 司奇,吳丹,曹青日,等.纈草揮發油β-環糊精包合物的制備與評價[J].中國中藥雜志,2013,38(14):2309.

[13] 靳怡然,杜英峰,袁志芳,等.戒毒膠囊制備工藝中揮發油提取及其 β-環糊精包合工藝的研究[J].中成藥,2008,30(11):1710.