種植密度對馬鈴薯中薯5號產量的影響

溫海霞等

摘要:以馬鈴薯品種中薯5號為材料,在合理的田間種植環境下,研究中薯5號產量及其性狀與種植密度的相關性。結果表明,在襄陽地區中等肥力田塊,中薯5號的理想種植密度為8.25萬~9.00萬株/hm2。種植密度對產量影響明顯。

關鍵詞:馬鈴薯;中薯5號;種植密度;產量

中圖分類號:S532;S504.4 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2015)17-4131-02

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2015.17.006

中薯5號由中國農業科學院蔬菜花卉研究所選育[1],2012年通過湖北省農作物品種審定委員會審定,其特點是早熟、高產、多抗、廣適,是2013年湖北省主要農作物品種早熟主栽馬鈴薯,本研究主要是通過考察不同種植密度試驗對中薯5號產量和相關性狀的影響,為適宜本地高產栽培提供依據。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

供試馬鈴薯品種為中薯5號,適宜在湖北省平原、丘陵地區種植。

1.2 試驗地條件

試驗于2013年在襄陽市農業科學院試驗基地進行。土壤類型為沙壤土,試驗地地勢平坦,四周無蔭蔽,土壤肥力中等。

1.3 試驗設計

試驗共設6個種植密度處理:5.25萬株/hm2(處理1)、6.00萬株/hm2(處理2)、6.75萬株/hm2(處理3)、7.50萬株/hm2(處理4)、8.25萬株/hm2(處理5)、9.00萬株/hm2(處理6)[2]。采用隨機區組設計,3次重復,行長5.55 m,寬2.40 m,雙行種植,小區面積13.32 m2,小區間不設走道,重復間走道寬0.4 m,四周設保護行。

1.4 施肥及田間管理

前茬作物收獲后,深翻炕地。中薯5號于1月8日定位播種。底肥施腐熟農家肥3.75萬kg/hm2、施復合肥750 kg/hm2、硫酸鉀150 kg/hm2。齊苗后和蕾期各穴施尿素150 kg/hm2。田間管理主要包括及時破膜放苗、中耕除草、病蟲害防治、施肥等均依照同一項試驗管理措施必須在同一天內完成。施肥和田間管理接近當地農戶大田種植方式。

1.5 測定項目

植株性狀:出苗率、主莖數、株高、收獲株數(3次重復均調查);塊莖經濟性狀:小區產量、單株塊莖數、單株塊莖重、單薯重(3次重復均調查);收獲期全部小區收獲測產,折算出平均單產。

2 結果與分析

2.1 不同種植密度對植株性狀的影響

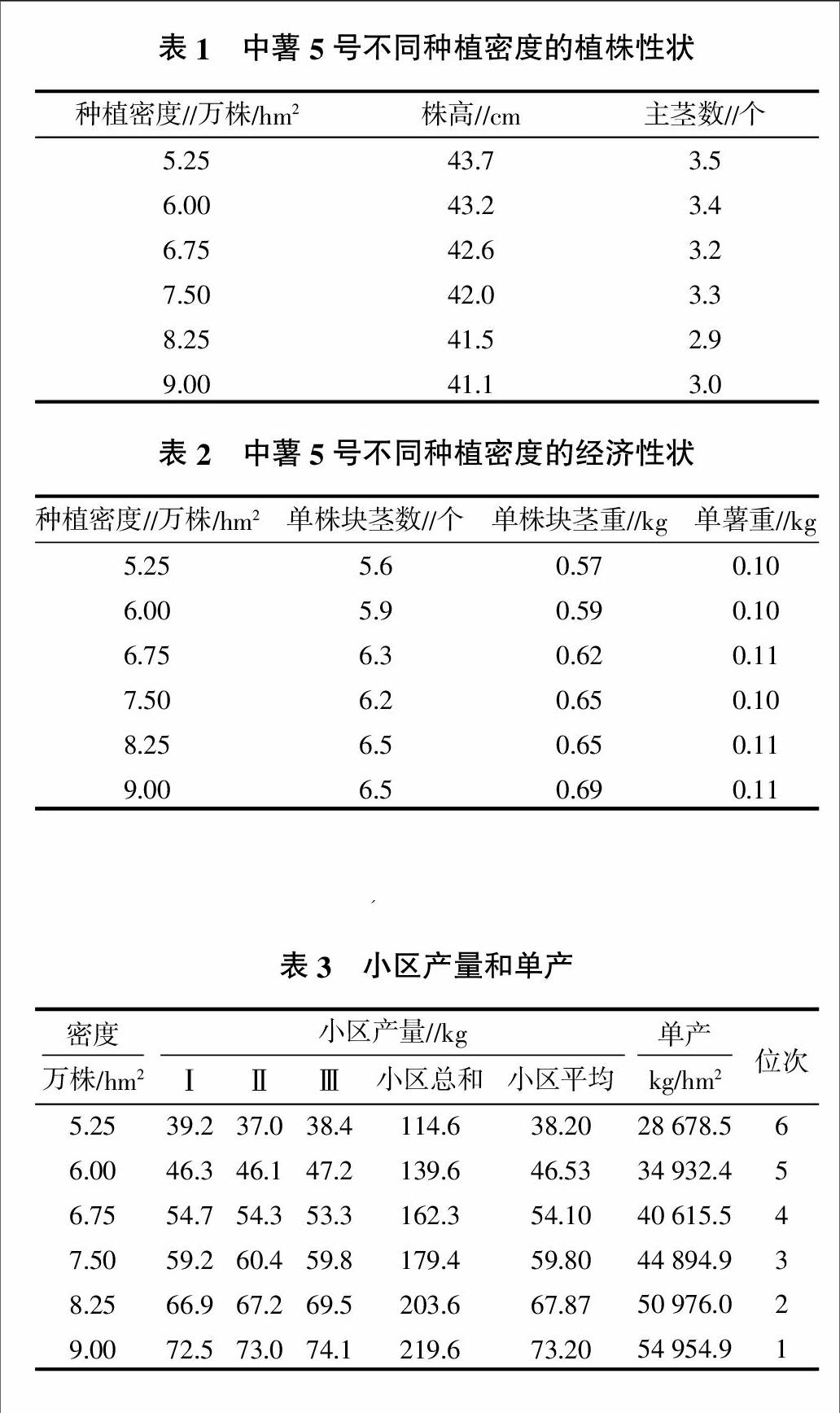

從表1可以看出,在6個處理中,中薯5號植株性狀隨種植密度的增加而有所變化。表現為株高和主莖數隨密度的增加而有所減少[3,4]。

2.2 不同種植密度對產量構成因素的影響

馬鈴薯的產量主要由單株塊莖數、單株塊莖重、單薯重等構成。從表2可以看出,不同種植密度處理產量性狀中,種植密度對單株塊莖數稍有影響,對單株塊莖重和單薯重影響不明顯。

2.3 不同種植密度的產量分析

從表3可以看出,不同種植密度對小區產量和總產量影響明顯。在試驗條件下,不同種植密度單產為28 678.5~54 954.9 kg/hm2,密度不同,單產跨度較大。各處理單產排序為9.00萬株/hm2>8.25萬株/hm2>7.50萬株/hm2>6.75萬株/hm2>6.00萬株/hm2>5.25萬株/hm2。種植密度在9.00萬株/hm2時單產最高,5.25萬株/hm2單產最低,比9.00萬株/hm2減產47.81%;單產排名第二位的8.25萬株/hm2,比9.00萬株/hm2減產7.24%;單產排名第三位的7.50萬株/hm2,比9.00萬株/hm2減產12.39%;單產排名第四位的6.75萬株/hm2,比9.00萬株/hm2減產25.61%;單產排名第五位的6.00萬株/hm2,比9.00萬株/hm2 減產36.43%。

2.4 不同種植密度的產量方差分析

產量方差分析結果(表4)表明,區組間產量沒有顯著差異;處理間產量差異達到極顯著水平[5]。區組間差異不顯著,說明田間地力條件和管理上是一致的,處理間的差異是由種植密度不同所造成的,由此可見本次試驗結果真實可靠。

2.5 處理間的顯著差異進一步分析

采用LSR法進行顯著性分析(表5)。從表5可以看出,中薯5號在5%、1%的水平上,單產最高的9.00萬株/hm2 與5.25萬~8.25萬株/hm2產量間差異均極顯著。

3 小結與討論

試驗結果表明,不同種植密度對中薯5號植株性狀有所影響,表現為株高和主莖數隨密度的增加而減少;不同種植密度處理產量性狀中,種植密度對單株塊莖數稍有影響,對單株塊莖重和單薯重影響不明顯;不同種植密度處理總產量性狀中,種植密度對小區產量和單產的影響達極顯著水平。

合理密植是馬鈴薯高產栽培的一項重要栽培技術措施。通過試驗研究,在密度增加范圍內,馬鈴薯的產量隨著種植密度增大而增加。通過本次試驗發現襄陽地區在現有的有利氣候、土壤地力、生產管理的條件下,馬鈴薯品種中薯5號在本地區種植密度控制在8.25萬~9.00萬株/hm2,可以獲取較高的產量,達到增產增收的效果。

參考文獻:

[1] 郭光耀,戴清堂,沈艷芬,等.湖北省馬鈴薯新品種區試結果與利用評價[J].湖北農業科學,2008,47(10):1138-1141.

[2] 高廣金,唐道廷,楊艷斌.馬鈴薯品種中薯3號不同種植密度試驗[J].湖北農業科學,2011,50(6):1104-1105.

[3] 王如平,張 軍,萬 艦,等.栽培模式對馬鈴薯產量和品質的影響[J].中國蔬菜,2008(11):30-32.

[4] 祁偉生,張 雪,劉玉佩,等.不同耕作方式對冬種馬鈴薯產量和品質的影響[J].廣西農業科學,2008,39(1):30-32.

[5] 劉仲琦,黃斗敏,盧福宗,等.馬鈴薯不同密度及栽培方式試驗[J].西昌農業科學,2008(1):29-30.