“世界最美的書”裝幀設計風格品析*

——以2014年中國入選圖書為例

□文|朱 磊

“世界最美的書”裝幀設計風格品析*

——以2014年中國入選圖書為例

□文|朱 磊

2014年《劉小東在和田·新疆新觀察》和《2010-2012中國最美的書》入選“世界最美的書”。兩本圖書均呈現出藝術與技術互為融合、隨性與規則有機結合的風格特色,這源于“圖書設計”(Book Design)的設計理念與生產機制。“圖書設計”所體現出的“整體性”及由此衍生出的“本土化”與“個性化”的審美意識成為了當今圖書設計發展的導向,對我國圖書設計行業亦有所啟示。

“世界最美的書” 風格特色 圖書設計 中國啟示

2014年,有兩部中國作品入選“世界最美的書”,分別是《劉小東在和田?新疆新觀察》(銅獎)和《2010-2012中國最美的書》(榮譽獎)。本文以二者為例,就“世界最美的書”在風格特色方面進行闡述,并結合設計理念的轉變對設計風格特色的引領總結出“世界最美的書”對中國設計師乃至整個出版業界的啟示。

一、“世界最美的書”的風格特色

圖書裝幀設計的風格特色普遍存在于各門類的圖書作品中,有的是由設計者刻意寓意、設計和追求的,有的則源于賞讀者在閱讀過程中形成的自身感悟與認識,還有一些是在不經意之間形成的某種默契。依據不同的時代內涵、社會文化特征以及讀者接受程度的差別,圖書裝幀設計的風格特色也有著萬千變化。2014年中國兩本“世界最美的書”體現了在整體設計基礎上對不同風格特色的運用,設計師在領會圖書作者寫作意圖的基礎上,通過運用與之相契合的設計風格,實現了對圖書思想與情感的二次詮釋。

1.簡約風尚——藝術與技術互為融合的布局意識

圖文本體所包含的思想與情感是圖書價值的根本。在此基礎上,舍去過多的形式渲染,通過極富創造性和藝術性的裝幀設計實現與圖書內容的有機結合,用設計來傳達信息,用形式來傳遞思想,可有效提升圖書的整體內涵。

《2010-2012中國最美的書》 (以下簡稱《2010》)充分體現了簡約風尚的意境之美,嚴謹的視覺呈現與巧妙的布局編排全景式展現了中國最美圖書的相關信息。封面采用色調素雅的紙材和裝幀布材直接裱褙(圖1),內頁藝術氛圍雅靜,圖片調性柔和,散發出靜穆雅致的簡約之美(圖2)。同時,雙面涂布的紙張與立體排版的圖片等技術的運用又為全書增添了風尚之感。藝術與技術的互為融合使整本書在色調、圖片、紙張等方面實現了視覺和觸覺的互補,呈現出簡約而不失風尚的現代美感。

圖1 《2010-2012中國最美的書》(封面)圖2 《2010-2012中國最美的書》(內頁)圖3 《劉小東在和田·新疆新觀察》(內頁)圖4 《劉小東在和田·新疆新觀察》(封面)

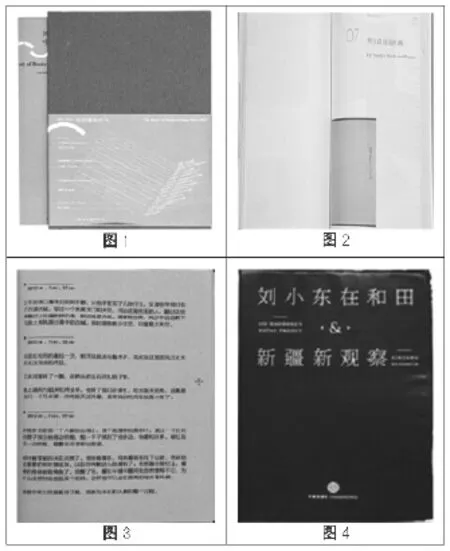

《劉小東在和田?新疆新觀察》(以下簡稱《劉》)以筆記的形式真實記錄了畫家劉小東于2012年在新疆的創作之旅。文本以日記、訪談等形式分段收編,未摻雜過多的藝術渲染(圖3)。大量留白有效襯托了作者沿途所繪之作,也給讀者留下了想象的空間。此外,毛邊打磨的黑色仿皮燙金封面有效烘托了全書的藝術氛圍,恰到好處地突出了旅途筆記的田野感,同時也令全書散發出簡約風尚的適怡感(圖4)。

2.語圖互文——隨性與規則有機結合的邏輯構思

出色的圖書裝幀設計不僅要實現思想與情感的準確傳遞,也需要在處理不同內容或主題時采用適當的藝術手法進行銜接,使實景圖片與靜態文本形成互補,將隨性與規則有機結合,實現一種語圖互文、紛繁有度的藝術意境。

《劉》收錄了劉小東的手繪作品,并結合日記、訪談以及他者的評述等材料全景展現了作者的創作之旅。眾多素材被設計師采用不同的紙材加以區分,巧妙化解了潛在的雜亂感,有效體現了內容結構的層次性;實景照片為全書添加了幾分現場感,印有書名中英雙語的兩條書簽帶在滿足讀者標記所需的同時,還有效襯托了全書的休閑之感(圖5)。此外,整體呈現出的層次與布局在封面仿皮熱處理的反襯下又體現出了嚴謹之余的隨性,這些都使得全書散發出一種結構的美感和閱讀的舒適感。

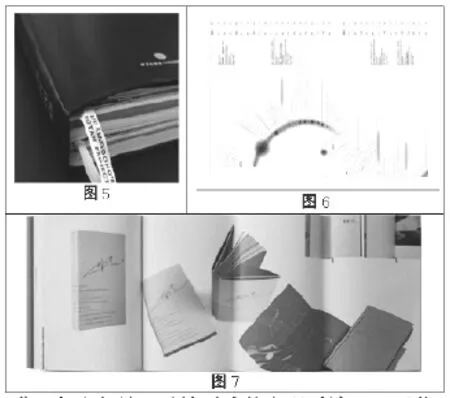

作為中國最美圖書的信息集成,《2010》收納了三年間60本此類圖書的大量信息,涉及基本內容、創作特色、評委評語,甚至包括書本的大小及重量。一方面,這些信息被多種方式加以歸類區分,相關數據還采用圖表進行集中展示,以避免繁亂之嫌。另一方面,圖片與西式網格以及書尾信息矢量化分析表(圖6)的銜接與穿插又為靜態的文本平添了幾分動感。此外,該書在圖片展示部分還穿插使用了三聯折的裝幀手法(圖7),這使得全書在規整莊重的基調下,既具備了一種潛在的節奏韻律,又充滿了視覺變化的情趣。

圖5 《劉小東在和田·新疆新觀察》(書根)圖6 《2010-2012中國最美的書》(信息矢量表)圖7 《2010-2012中國最美的書》(內頁 三聯折)

二、“圖書設計”對風格特色的引領

20世紀末,圖書的商品屬性在市場經濟的推動下日益凸現,人們的裝幀設計觀念也隨之不斷地進行調整。圖書設計(Book Design)[1]逐漸取代裝幀設計,成為現代圖書裝幀設計的稱謂。二者的區別在于前者不僅包括設計者個人的創作靈感,而且還涵蓋了從圖書選題到正式出版整個過程中所有參與者的共同工作。與之相比,以繪畫式的表現手法及二元化思維來構造圖書封面與版式的裝幀設計一詞顯然無法準確概括這樣的整體。與此同時,設計師還在整體的基礎上尋求擴展,如通過結合本土化傳統與加入個性化創作,使“圖書設計”的內涵不斷延伸。

1.動態的整體性

客觀地講,“圖書設計”是一個宏觀的整體。其中既包括圖書制作人員對圖書整體構思的設計理念,也涵蓋了圖書從構思到印刷出版整體流程的形成機制。“書籍不僅僅是平面,它像一個建筑,所有的信息都在這里”。[2]除了內容與形式的有效結合,紙張的選材、印刷的處理及裝訂的手法等問題也被視為設計的重要元素被加以充分考慮,而且出版者、圖書作者等所有參與者的思想信息都需要在設計師這里被充分融合。

《劉》的設計者歐寧等人為完成此書,曾專程遠赴新疆開展為期10天的調研,沿途走訪了大量當地的民間藝人、作家和史學家,并采用研討會的形式搜集各方智慧與建議,以求真實還原一個多元化的新疆。后來劉小東在歐寧調研的基礎上將新疆之行的畫展加以調整,融入了歐寧的調研資料,極大豐富了畫展的文化內涵。在這個過程中,設計師與作者的創作理念實現了互為借鑒,突出了整體性設計的價值。《2010》一書的設計者劉曉翔也投入了巨大的精力,書中出現的有關圖片均由設計師的攝影工作室自行完成;此外,設計者對每本圖書的重量、尺寸以及頁碼等數據也分別加以分析和統計。可以說,此書的設計者同時也是作者,共同的構思路徑與審美理念是展現最美圖書的基本保障。

之所以稱其為動態的,是因為設計者不可局限于靜態的模式,而需要用變化發展的眼光去檢視,針對各對象的實際情況及特殊性,選擇富有創意的組合手法。設計作為藝術的分支,離不開感性的處理。整體性設計結合其他形態的審美意識,可有助于展現圖書的民族特色和設計師的個人風格。

2.本土化審美意識的回歸

圖書設計師所處的地域環境會決定他的認知觀,同時,從自身的文化藝術傳統中擷取創作素材也是塑造風格特色的重要來源之一。正是由于世界各地多元化的地域與文化環境,迥然相異的圖書設計風格才得以形成。但長時間以來,西方國家對外推行以歐洲文化為中心的戰略,并將其作為衡量優劣的標準。這種觀念在伴隨西方國家文化輸出的同時,也同化了輸入國家的文化體態。以中國為例,簡策裝、卷軸裝、旋風裝及蝴蝶裝等傳統類型都是極具時代特色的裝幀風格。但到20世紀中期至下半葉,隨著國外圖書大批的涌入中國市場,一批中國的圖書設計師摒棄了傳統的設計理念,選擇嘗試模仿西方的圖書設計手法,最終導致逐漸喪失了傳統的裝幀優勢與特色。

如今,圖書設計的審美意識正在向本土化回歸。設計師在對圖書文化內涵充分挖掘的基礎上,嘗試運用具有民族文化特征的裝飾手法與表現方式,在傳播圖書思想信息的同時,尋求本土化的造型元素與現代審美形態的契合點,實現對內傳承與對外傳播本土文化的職責。同時,設計師還要在改良本土造型元素基礎上,通過新的設計元素重新喚起傳統藝術的生命力,利用舊有元素達到傳遞現代設計理念的目的。《2010》和《劉》兩本書就體現了中國傳統藝術中虛實相生的設計手法,文本與圖片、圖表之間的大量留白為圖書本身所蘊含的豐富內容提供了反襯,給讀者的想象留有空間,有效緩沖了因信息堆積而造成的壓迫感,同時也體現了中國審美意識里空靈和充實相交織的生命藝術和精神向往。

3.個性化審美意識的建構

步入21世紀,個性化成為了設計的主題之一。讀者不再滿足于圖書基本的閱讀功能,對于個性化設計的審美訴求漸趨強烈。為迎合市場需求,設計者在整體性理念的基礎上,通過契合圖書思想主旨的個性化設計,達到內容引領形式、形式助推內容的目標,實現了功能與審美相得益彰的設計效果。

個性化設計可以豐富圖書的藝術語言,圖書本身的內容與思想在精心設計的藝術襯托下更易于傳播。同時,個性化設計可以為圖書的整體設計烘托藝術氛圍,實現理性與感性的高度統一。為了襯托畫家劉小東新疆之行的個人體驗,《劉》皮革的封面淡化了圖書的傳統制式,仿佛呈現在讀者面前的正是劉小東的旅行日記本,書邊的打磨做舊處理為讀者營造了很強的帶入感,猶如身處旅行現場。再如《2010》中筒子折與三聯折相結合的裝訂方式,體現了莊重而不失生動的創作個性。應該說,個性化創作手法的運用,是圖書藝術得以全面提升不可或缺的技法之一,因為設計的最終目的是為人們提供服務,個性化、多樣化的圖書設計在擴展閱讀者瀏覽視野的同時,也豐富了思想與信息的傳播載體。

三、“世界最美的書”的中國啟示

自2004年以來,中國幾乎每年都有作品入選“世界最美的書”,這說明現階段我國不缺乏優秀的圖書設計者,但與西方成熟的設計模式與完備的設計體系相比,我國仍存有較大差距。著名圖書設計師呂敬人甚至直言:“差距有二三十年。”[3]因此,研究“世界最美的書”的設計理念,學習“世界最美的書”的形成機制,對于當下中國的出版業界具有重要的啟示意義。

1.從文化層面構建設計理念

當前,西方之所以能夠引領世界圖書的發展,主要得益于圖書設計在其體制中被上升到文化層面,并在行業內部形成了基本認同,即設計可以幫助人們更好地理解生活。在這種理念引導下,設計成為了嚴格的體系。其中既包括圍繞圖書文本的研究,也有對個體(閱讀者)自身的研究;既有統籌全局的整體構思,也有結合傳統與個性的創意設計。

中國傳統文化中有“道器論”的說法,設計被視為“器”的層面,為此慣于考慮形式的雕琢,而忽視制約與推動形式的根本內容[4],這種思想造成了中國的圖書內容與形式設計的潛在割裂。中國的圖書設計者應該力爭從文化的層面全盤統籌圖書的整體設計,從而形成正確的設計理念。此外,對于圖書的形式設計不能過度美化,亦不可掩蓋價值,而應該用符合內容表達之需的最佳形式來助推內容。中國應該學習西方先進的圖書設計理念,同時也需要傳承自己的民族特征,避免造成失衡。

2.整體性設計的形成機制

西方對于圖書有著極為嚴密的設計體系,重視圖書整體的藝術氛圍,圖書作者、設計者、出版社乃至后續的印刷人員會基于個人的理解,就設計思路彼此交流意見。多種建議在經過討論與修改以后,由設計者統籌制定最佳的設計方案,較為完善的機制充分保證了其設計流程的整體性。此外,國外的設計師(如德國)還會專門研究人體本身的機能,如閱讀習慣、速度、疲勞度等方面,甚至像紙張的觸感、油墨的視覺感知等因素也會加以研究,[5]從某種意義上來說已經成為了一種近似于科學研究的活動。

反觀國內,設計工作多為分隔管理。圖書作者將文本成稿送至出版社,由出版社指定的設計者為其進行藝術設計,待完成后再送至印刷廠。各角色在整個環節中各負其責,交流較為有限。絕大多數設計師對于圖書的設計也僅僅出自個人的審美習慣,未能有效地融合其他參與圖書創作的有關人員提出的建議,使得正式出版的圖書有欠缺整體設計感的弊病。而相對于國外對人體機能的科學研究,我國對此還基本停留在單憑感覺的經驗層面,相關研究較為有限。

筆者認為,我國的出版業界應該盡快建立設計者與其他相關人員彼此溝通的平臺,讓每一位參與圖書制作的角色都有自己的話語權,讓每一份有價值的設計建議都能夠在圖書中最終體現。只有這樣,才能夠建立完整的圖書形成機制,進而體現整體性設計的機制優勢。此平臺一經建立,將盤活中國圖書出版各環節人員的設計思路,有效避免設計者閉門自演“獨角戲”。而且,整體性的設計平臺還將為中國濃厚的傳統藝術提供更為寬廣的舞臺,中國延續數千年的裝幀工藝和民族語言優勢必定會在團隊設計的激發下得以展現。

四、結語

從裝幀設計到圖書設計,展現了不同時代的閱讀文化與審美意識,也反映了不同民族對待圖書設計的態度和方法。中國圖書設計的困境,既受到世界圖書設計乃至文化大格局的主導,也源于國內業界自身設計原創力的缺乏。此外,國內的設計者對于傳統的設計語言在很多時候尚缺乏文化判斷,不會借力從“他者”設計文化的視角來反觀自身設計文化的局限。“世界最美的書”體現出的風格表征給國人提供了啟示:我們應該立足傳統,借鑒西方先進的設計理念與生產流程,并結合我國設計師自身的藝術個性,構建一套符合中國國情、能夠解讀和闡釋中國文化的設計體系。如此,中國的圖書設計方可增強自身的話語權,從而開啟國人的設計創新之路,真正自信地與他者展開平等的溝通與對話。

(作者單位:東南大學藝術學院)

注釋:

[1]“Book Design”在西方辭典中意指書籍設計(包括書刊整體設計和圖書設計),其包含:bookbinding(封面裝幀或書籍裝訂)、editorial design(編輯創意設計)以及typography(排版設計)三部分內容

[2]呂敬人.談書籍裝幀設計[J].裝飾,2009(11)

[3]夏睿.“概念書為大眾書提供可能”——呂敬人專訪[N].東方早報,2013-12-16

[4]李江,周志.從“世界最美的書”說開去——訪書籍設計師趙健[J].裝飾,2007(5)

[5]姚民義.德國現代設計教育概述——從20世紀至21世紀初[M].北京:中國建筑工業出版社,2013:31

*本文系教育部人文社科項目“留學生與中國美術的現代化”(09YJC760014)以及教育部人文社科研究“視覺文化視域中的藝術生產理論”(13YJA760025)的階段性研究成果