聊城市耕地地力監(jiān)測點(diǎn)土壤有機(jī)質(zhì)含量變化研究

張保華等

摘要:本研究采用聊城市耕地地力監(jiān)測點(diǎn)數(shù)據(jù),分析了全市土壤有機(jī)質(zhì)含量變化特征。結(jié)果表明:全市0~20、20~40 cm土層有機(jī)質(zhì)含量逐年增加;表層有機(jī)質(zhì)含量高于下層,樣點(diǎn)間變異大于下層。東阿縣平均值最高,陽谷縣平均值最低。東阿、臨清含量降低,其他縣(市、區(qū))表現(xiàn)出含量增加趨勢。表層有機(jī)質(zhì)含量總體不高,全市歷年平均值都不足15.00 g/kg。應(yīng)大力推進(jìn)土地流轉(zhuǎn),促進(jìn)土地規(guī)模化經(jīng)營,培肥基礎(chǔ)地力。

關(guān)鍵詞:聊城市;耕地地力;有機(jī)質(zhì);變化

中圖分類號(hào):S153.6+21文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)號(hào):A文章編號(hào):1001-4942(2015)05-0078-03

Study on Soil Organic Matter Content Change

of Farmland Productivity Monitoring Sites in Liaocheng City

Zhang Baohua1, Yuan Xueliang2, Liu Ziting1, Cao Jianrong1, Zhang Jinping1, Li Hushen2

(1.School of Environment & Planning, Liaocheng University, Liaocheng 252059, China;

2. Soil and Fertilizer Station, Liaocheng Agriculture Bureau, Liaocheng 252000, China)

AbstractIn this study, using the data from farmland productivity monitoring sites, the variation characteristics of soil organic matter content in Liaocheng City was researched. The results showed that the soil organic matter content increased in the both layers of 0~20 cm and 20~40 cm year by year; it was higher in the top layer than that in the sub-layer, and the variation between monitoring sites was greater in the top layer compared with the sub-layer. The average content of soil organic matter was the highest in Donge County but was the lowest in Yanggu County. The soil organic matter content of Donge and Linqing decreased in 2007~2013,while the others increased. The organic matter content in topsoil as wholly moderate or lower with the yearly mean under 15.00 g/kg. The measures of promoting transfer and scale operation of lands should be taken to raise the fundamental soil fertility.

Key wordsLiaocheng City; Farmland productivity; Organic matter; Change

有機(jī)質(zhì)不僅可為作物生長提供必需的營養(yǎng)元素,還可改善土壤理化性狀和生物學(xué)性狀,為作物創(chuàng)造良好的環(huán)境和儲(chǔ)水保肥條件,是衡量耕地質(zhì)量的重要指標(biāo)之一。同時(shí),土壤有機(jī)質(zhì)是全球碳庫的重要組成部分,對全球碳平衡起著重要作用。因此研究耕地土壤有機(jī)質(zhì)含量變化趨勢,對于掌握耕地質(zhì)量演化和研究環(huán)境變化特征均具有重要意義。

聊城市位于山東省西部,為黃河沖積平原,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件優(yōu)越,是重要的糧棉生產(chǎn)基地。自2003年農(nóng)業(yè)部開展耕地地力調(diào)查與評價(jià)工作以來,聊城市在耕地地力普查基礎(chǔ)上,每個(gè)縣(市、區(qū))各選擇20個(gè)樣點(diǎn),進(jìn)行耕地地力監(jiān)測。本研究應(yīng)用監(jiān)測點(diǎn)2007~2013年土壤有機(jī)質(zhì)含量數(shù)據(jù),分析其變化統(tǒng)計(jì)特征,以期為研究區(qū)耕地地力提升提供理論依據(jù)。

1研究區(qū)概況

聊城市地理位置在35°47′~37°02′N、115°16′~116 °32′E之間,總面積8 715 km2,2013年總?cè)丝?97.5萬人。氣候?qū)儆谂瘻貛Ъ撅L(fēng)氣候區(qū),光照充足,全年光照時(shí)數(shù)2 463.0~2 741.8 h,年平均氣溫12.8~13.4℃,全年降水量567.7~637.3 mm。地勢西南高、東北低。土壤有褐土、潮土、鹽土、風(fēng)沙土4個(gè)土類,潮土面積最大。

聊城農(nóng)耕歷史悠久,為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)區(qū)。據(jù)全國第二次土地調(diào)查,全市耕地面積49.91×104 hm2。2013年糧食總產(chǎn)量達(dá)到578.5×104 t。

2數(shù)據(jù)來源

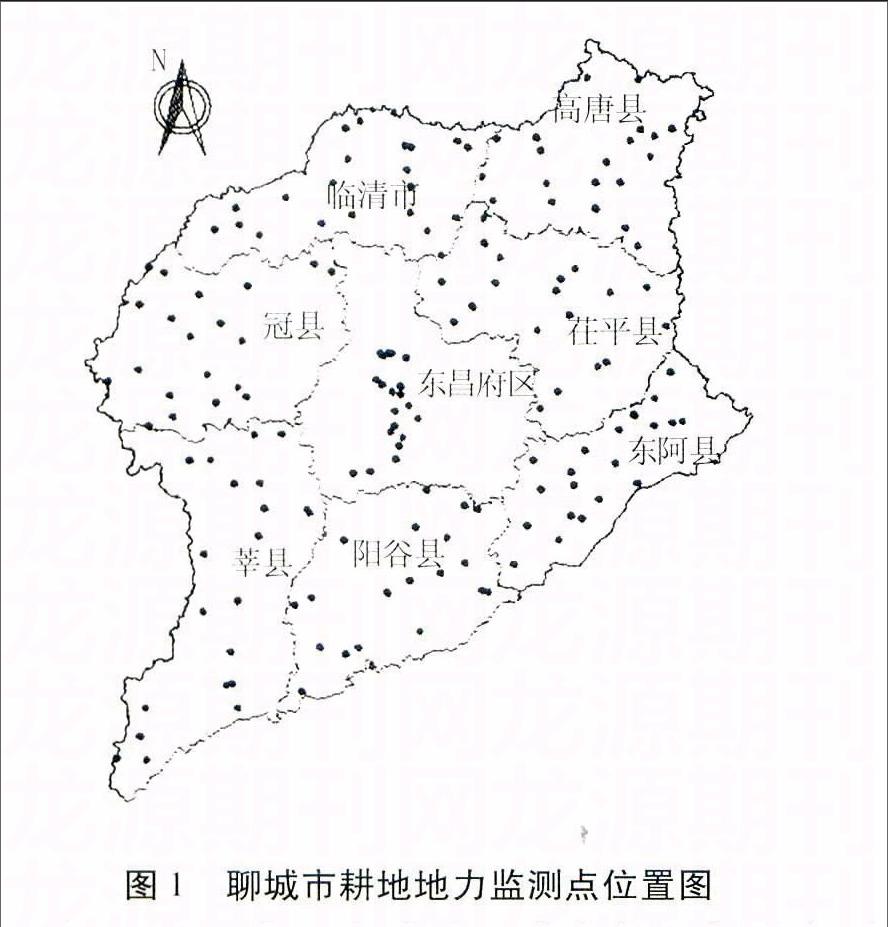

土壤有機(jī)質(zhì)含量來自聊城市農(nóng)業(yè)部門耕地地力監(jiān)測點(diǎn)2007~2013年數(shù)據(jù)。每縣(市、區(qū))各20個(gè),共160個(gè)(采樣點(diǎn)見圖1)。土層采樣深度為0~20、20~40 cm,樣品采集與處理、化驗(yàn)分析采用耕地地力評價(jià)統(tǒng)一方法。

采樣點(diǎn)土壤類型均為潮土(臨清、莘縣各1點(diǎn)位為風(fēng)沙土),多為小麥-玉米(豆)一年兩作,僅有高唐2個(gè)點(diǎn)位種植棉花、冠縣2個(gè)點(diǎn)位為蔬菜和大蒜-玉米、莘縣1點(diǎn)位為小麥-花生種植模式。endprint

由于各縣(市、區(qū))耕地地力監(jiān)測工作進(jìn)度不一,部分?jǐn)?shù)據(jù)缺失:東昌府區(qū)缺少2007、2008年數(shù)據(jù),臨清市缺少2007~2011年20~40 cm土層數(shù)據(jù), 冠縣缺少2007年數(shù)據(jù)、2008年20~40 cm土層數(shù)據(jù),莘縣、陽谷缺少2007年數(shù)據(jù)、2008~2013年20~40 cm土層數(shù)據(jù),茌平縣缺少2007~2013年20~40 cm土層數(shù)據(jù)。

3結(jié)果與分析

3.1全部監(jiān)測點(diǎn)土壤有機(jī)質(zhì)含量變化

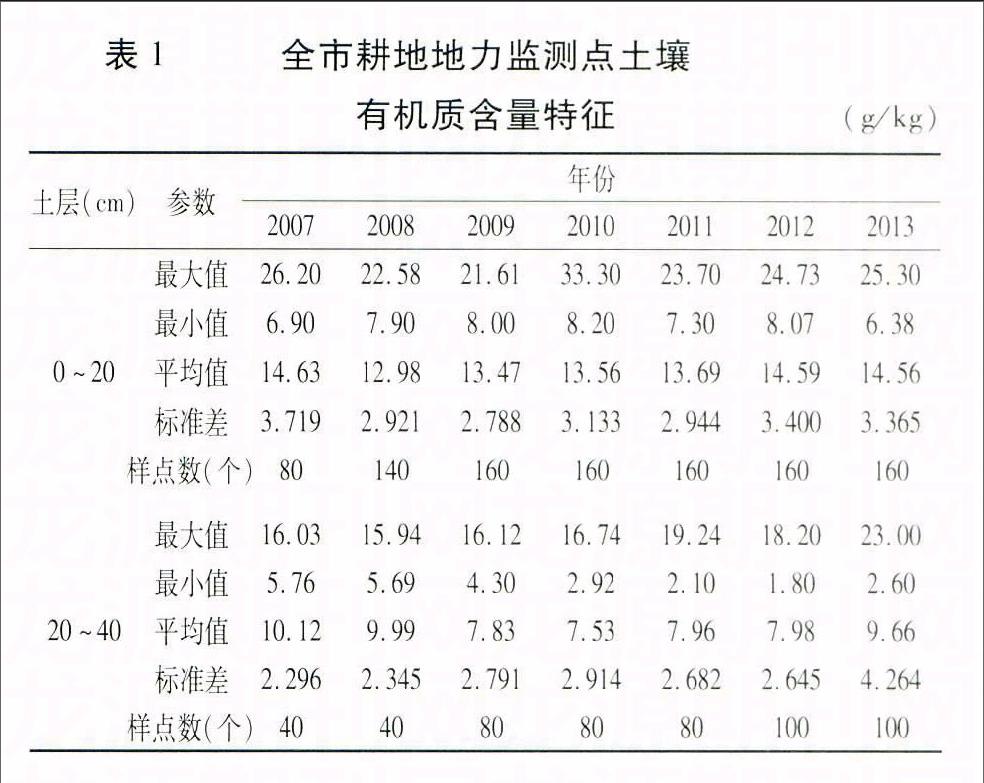

全部監(jiān)測點(diǎn)土壤有機(jī)質(zhì)含量變化特征見表1。0~20 cm土層歷年平均值變化為12.98~14.63 g/kg,其中2007年最高,2008年最低,之后逐年增高;20~40 cm土層歷年平均值變化在7.53~10.12 g/kg,其中2007年最高,至2010年減至最低,之后逐年增加。這種變化規(guī)律可能和2007年樣點(diǎn)數(shù)量少、代表性不足有關(guān)。歷年0~20 cm土層有機(jī)質(zhì)含量平均值均高于20~40 cm土層,7年平均高5.20 g/kg。監(jiān)測點(diǎn)農(nóng)業(yè)耕作均為傳統(tǒng)耕作方式,有機(jī)質(zhì)含量的提升應(yīng)是近年來機(jī)械化發(fā)展、家畜飼養(yǎng)大量減少,而秸稈還田量增加的結(jié)果。

從有機(jī)質(zhì)含量的差異來看,0~20 cm土層極差變化為13.61~25.10 g/kg,平均為17.81 g/kg;20~40 cm土層極差變化為10.25~20.40 g/kg,平均為14.30 g/kg。0~20 cm土層標(biāo)準(zhǔn)差變化為2.788~3.719,平均為3.181;20~40 cm土層標(biāo)準(zhǔn)差變化為2.296~4.264,平均為2.848。表層有機(jī)質(zhì)含量高于下層,樣點(diǎn)間變異大于下層,原因可能是表層人為耕作活動(dòng)的結(jié)果。

3.2各縣(市、區(qū))監(jiān)測點(diǎn)表層土壤有機(jī)質(zhì)含量變化

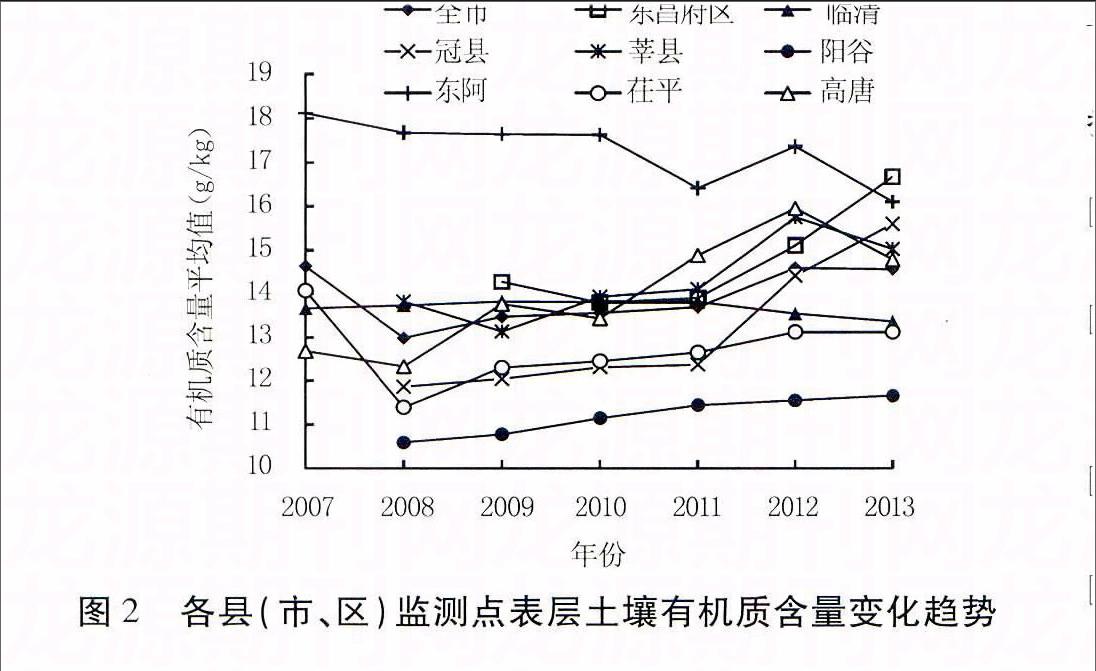

各縣(市、區(qū))監(jiān)測點(diǎn)2007~2013年表層土壤有機(jī)質(zhì)含量平均值示于圖2。從圖中看出,東阿縣平均值最高,但表現(xiàn)出逐年降低的趨勢,從2007年的18.12 g/kg降至2013年的16.10 g/kg;陽谷縣平均值最低,從2008年的10.59 g/kg 增至2013年的11.66 g/kg;其它縣(市、區(qū))中,臨清市表現(xiàn)為逐年降低趨勢,其余均表現(xiàn)出含量增加趨勢。

各縣(市、區(qū))表層土壤有機(jī)質(zhì)含量平均值總體不高,僅東阿縣全部年份、部分縣(市、區(qū))2012年和2013年平均值高于15.00 g/kg。

各縣(市、區(qū))監(jiān)測點(diǎn)表層土壤有機(jī)質(zhì)含量歷年平均值變化幅度最大的為冠縣,由2008年的11.86 g/kg增至2013年的15.59 g/kg,增幅達(dá)31.5%;其次為高唐縣,由2008年最低的12.33 g/kg增至2012年的15.95 g/kg,增幅為29.4%。變化幅度最小的為臨清市,從2009年的13.82 g/kg降至2013年的13.36 g/kg,其次為陽谷縣,從2008年的10.59 g/kg增至2013年的11.66 g/kg。

4結(jié)論與討論

4.1主要結(jié)論

數(shù)據(jù)分析結(jié)果表明,全市0~20、20~40 cm土層有機(jī)質(zhì)含量逐年增加,但幅度緩慢;表層有機(jī)質(zhì)含量高于下層,樣點(diǎn)間變異大于下層。東阿縣平均值最高,陽谷縣平均值最低。東阿、臨清含量降低,其它縣(市、區(qū))表現(xiàn)出含量增加趨勢。

表層有機(jī)質(zhì)含量總體不高,全市歷年平均值都不足15.00 g/kg,各縣(市、區(qū))中僅東阿縣全部年份、部分縣(市、區(qū))2012年和2013年平均值高于15.00 g/kg。

4.2提升有機(jī)質(zhì)含量措施探討

盡管聊城市耕地地力監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示土壤有機(jī)質(zhì)含量在逐漸增加,但增加幅度較小,表層由2008年的12.98 g/kg增至2013年的14.56 g/kg,僅增加1.58 g/kg,而且東阿縣、臨清市還表現(xiàn)為降低趨勢。同時(shí),0~20 cm土層平均值不到15.00 g/kg、20~40 cm土層平均值不到10.00 g/kg,很多地塊遠(yuǎn)低于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田有機(jī)質(zhì)含量要求,增加有機(jī)質(zhì)含量仍是耕地地力提升的重要方面。

已有定位試驗(yàn)和大田實(shí)踐研究,提出多項(xiàng)增加有機(jī)質(zhì)含量的技術(shù)措施:還田秸稈合適的長度、數(shù)量、配用腐熟劑和氮源,增施有機(jī)肥,合理輪作與耕作等。提升耕地有機(jī)質(zhì)含量在技術(shù)層面上并不存在困難,有機(jī)質(zhì)含量增加緩慢的深層次原因應(yīng)在于勞動(dòng)力缺乏導(dǎo)致農(nóng)家肥減少、普遍施用化肥且品種單一,對測土配方施肥積極性不高等方面。因此,應(yīng)在嚴(yán)格農(nóng)村土地承包經(jīng)營基礎(chǔ)上,大力推進(jìn)土地流轉(zhuǎn),促進(jìn)土地向農(nóng)業(yè)企業(yè)、合作社、糧棉大戶集中,實(shí)現(xiàn)土地耕作的精細(xì)化、統(tǒng)一管理,培肥基礎(chǔ)地力。

參考文獻(xiàn):

[1]楊景成,韓興國,黃建輝,等.土壤有機(jī)質(zhì)對農(nóng)田管理措施的動(dòng)態(tài)響應(yīng)[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2003,23(4):787-796.

[2]宋春雨,張興義,劉曉冰, 等.土壤有機(jī)質(zhì)對土壤肥力與作物生產(chǎn)力的影響[J].農(nóng)業(yè)系統(tǒng)科學(xué)與綜合研究,2008,24(3):357-362.

[3]中華人民共和國農(nóng)業(yè)部.耕地地力調(diào)查與質(zhì)量評價(jià)技術(shù)規(guī)程(NY/T 1634-2008)[S].2008.

[4]中華人民共和國農(nóng)業(yè)部.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(NY/T 2148-2012)[S].2012.

[5]郝建成,劉洪蓬,曲善功,等.德州市秸稈還田對提升耕地地力的研究[J].農(nóng)業(yè)科技通訊,2012(10):94-97.

[6]于海軍.桓仁縣耕地土壤有機(jī)質(zhì)狀況及提升途徑[J].現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,2014(11):252-253.

[7]曾桂寧.秸稈還田腐熟對提升土壤有機(jī)質(zhì)的效果研究[J].現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,2013(23):228-229.

[8]潘劍玲,代萬安,尚占環(huán),等.秸稈還田對土壤有機(jī)質(zhì)和氮素有效性影響及機(jī)制研究進(jìn)展[J].中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2013,21(5):526-535.

[9]劉義國,劉永紅,劉洪軍,等.秸稈還田量對土壤理化性狀及小麥產(chǎn)量的影響[J].中國農(nóng)學(xué)通報(bào),2013,29(3):131-135.

[10]王海景,康曉東.秸稈還田對土壤有機(jī)質(zhì)含量的影響[J].山西農(nóng)業(yè)科學(xué),2009,37(10):42-45,63.endprint