六味地黃湯合八珍湯加味治療43例骨折延期愈合的臨床療效

胡華軍

摘要:目的: 探討對骨折延期愈合患者采用六味地黃湯合八珍湯加味治療的臨床療效。方法: 選取我院收治的骨折延期愈合患者43例作為研究對象,回顧性分析其臨床資料。按照治療方式劃分為對照組和觀察組,對照組21例采用常規西藥治療,觀察組22例采用六味地黃湯合八珍湯加味治療,對比兩組臨床療效。結果: 對照組總有效率為76.2%,明顯低于觀察組95.5%,對比差異明顯(P<0.05)。結論: 六味地黃湯合八珍湯加味治療骨折延期愈合療效明顯,可補氣益血與滋肝補腎,改善機體狀態,加快骨修復速度,有推廣價值。

關鍵詞:六味地黃湯合八珍湯加味治療;骨折延期愈合;療效

骨折延期愈合即治療骨折后其愈合期限超過同類骨折愈合最長時間,骨折端還未愈合的現象。一般而言骨折愈合時間不會超過4個月,超過該時間段骨折還未完全愈合則為骨折延遲連接。行X線檢查會發現骨折端有少量骨痂,脫鈣輕微,有明顯骨折線,但是未表現出骨硬化。骨折延期愈合原因主要包括生物學、技術性以及聯合因素[1],在治療骨折患者中該病屬于常見并發癥,同時也是治療重難點。中藥治療骨折延期愈合凸顯出優勢,本文為探討對骨折延期愈合患者采用六味地黃湯合八珍湯加味治療的臨床療效,現選取患者43例,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

6.2)歲;骨折部位:5例為股骨干,7例為脛腓骨,3例為肱骨干,4例為內外踝骨,2例為其他。觀察組男女比例為13:9;年齡為21至75歲,平均(48.1±6.9)歲;骨折部位:4例為股骨干,8例為脛腓骨,4例為肱骨干,4例為內外踝骨,2例為其他。兩組患者在一般資料上對比差異不明顯(P>0.05),具有可比性。

1.2 臨床表現

所有患者均存在程度不一的骨質疏松現象,且有明顯骨折線,未形成連續骨痂,局部出現肌肉萎縮現象,有肢體末梢腫脹、假關節活動以及皮膚溫度低等伴隨癥。

1.3 治療方法

對照組采用西藥治療,主要應用鹿瓜多肽注射液,將8ml鹿瓜多肽注射液添加至500ml5%葡萄糖中行靜注,每間隔1d開展1次,療程為10d。觀察組應用六味地黃湯合八珍湯,藥方組成具體如下:白芍與黨參均為30g,20g熟地,當歸、白術以及丹皮均為15g,山藥以及山茱萸均為12g,甘草、川穹、茯苓以及澤瀉均為10g。加減方:若肢體發涼則加入15g桂枝,上下肢分別添加防風與牛膝均為15g;若血瘀則添加15g紅花;若腎陽虛則添加狗脊與杜仲均為15g。1劑/d,于早晚飯后口服。藥渣可對患處予以清洗,療程為10d。

1.4 治愈標準[2]

縱向叩擊與局部壓迫無痛感,局部活動不反常,行X線檢查提示骨折線處于模糊狀態,且骨折具備連續性從骨折線通過;解除外固定后將1kg重量放于上肢上可平舉,下肢不扶拐可連續步行于平地上,時間為3min,且步數超過30步判定為治愈。反之則為無效。

1.5 統計學方法

應用軟件SPSS20.0統計學處理上述數據,n(%)表示計數資料,組間對比為卡方檢驗,對比以P<0.05代表差異有統計學意義。

2 結果

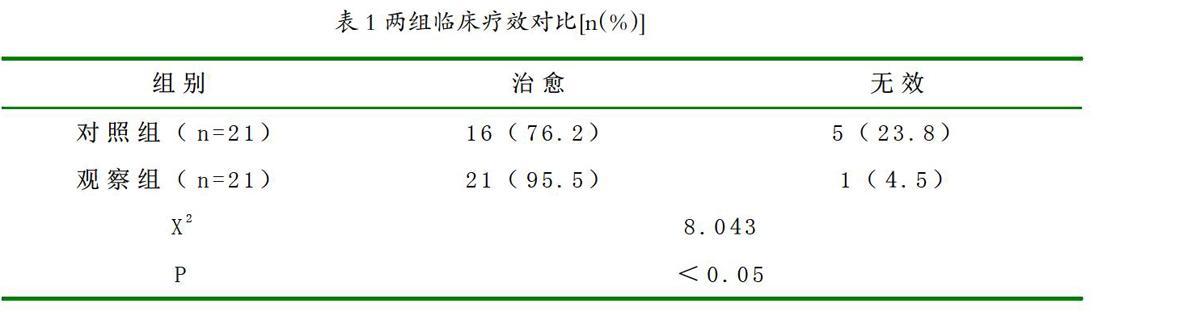

兩組臨床療效對比 見表1。

3 討論

骨折愈合受到多種因素影響,包括骨膜完整性、血供、全身。骨折斷端穩定性、感染等。在四肢骨折中骨折延遲愈合屬于常見并發癥,關聯于手術創傷、自身體質、骨折斷端復位與血液循環以及受傷程度等[3]。祖國醫學將骨折延期愈合納入“腎虛骨萎”范疇,且認為其密切關聯于淤血,治療重點為淤血與腎虛。經觀察實踐后得知,骨折延遲愈合患者脾虛為其腎虛來源,因脾虛降低消化功能,先天腎精缺乏后天滋養后誘發腎虛。因此祖國醫學將滋肝補腎、補氣益氣作為治療骨折延期愈合的重點。

六味地黃湯屬于滋肝補腎良方,尤其適用于中老年骨折患者。而骨折患者受到手術創傷與術后制動的影響,減少肌肉活動,局部血液供應缺乏,易誘發肌肉萎縮。且血管擴張與痙攣,局部充血時影響血液循環,降低骨代謝,增加骨吸收,減少骨生成,導致骨質疏松更加嚴重。八珍湯為滋補湯,治療重點為虛寒、四肢冷、氣血虛弱以及倦怠少食[4]。且現代醫學認為八珍湯可加快血液再生速度,故而用于治療骨折延期愈合效果明顯。

本組對照組采用常規西藥治療,觀察組采用六味地黃湯合八珍湯加味,結果對照組總有效率為76.2%,明顯低于觀察組95.5%,對比差異明顯(P<0.05)。綜上所述,六味地黃湯合八珍湯加味治療骨折延期愈合療效明顯,可補氣益血與滋肝補腎,改善機體狀態,加快骨修復速度,有推廣價值。

參考文獻:

[1]時進義.中西醫結合治療骨折延期愈合79例[J].河南中醫,2011,31(8):910-911.

[2]梁超明,韋世杰,莫振等.自擬愈骨靈湯治療骨折后延期愈合25例療效觀察[J].云南中醫中藥雜志,2012,(11):48.

[3]莫飛,李彬,田武林等.犬自體骨移植治療骨折延期愈合1例[J].畜牧與獸醫,2012,44(7):108-109.

[4]李玉山,成清貴,康萍等.自擬健骨再生丸治療骨折延期愈合32例報告[J].中國實用醫藥,2011,06(35):163-164.