32例膽囊癌手術治療及預后影響因素分析

錢長春

摘要:目的: 對膽囊癌臨床手術治療情況,以及預后影響因素進行系統分析和探討。方法: 對2008年3月到2013年3月我院收治的32例膽囊癌手術患者的臨床資料進行回顧分析,并應用Kaplan Meier模型、Log rank檢驗等進行統計分析。結果: 本組患者術后5年的生存率是5.7%;根治術患者1、2、3、5年的生存率和姑息手術組及對癥手術組存在明顯差異,有統計學意義(P<0.05);通過多因素回歸分析,表明膽囊癌手術預后影響因素主要有:癌癥分期和手術方式。結論: 膽囊癌患者的手術治療方式盡量選擇根治術,并給予多種檢查方法結合診斷,可有效提高診斷效率,最終提高手術成功率和預后。

關鍵詞:膽囊癌;手術治療;預后

膽囊癌(PCG)是臨床上常見的一種膽道系統惡心腫瘤,目前該病發病率呈上升趨勢,嚴重威脅到患者的生命健康[1]。該病早期無顯著臨床表現,當患者腹部呈持續性、劇烈性疼痛及出現黃疸等表現時,癌癥基本屬于晚期。因此,在膽囊區域出現不適或輕微疼痛時應盡早進行診斷。目前,該病臨床上主要采取手術治療,但是大多數患者是晚期實施手術治療,預后效果不佳。為深入了解膽囊癌手術治療及預后情況,本文主要對32例膽囊癌手術患者的臨床資料進行回顧性分析,報告正文如下。

1.資料與方法

1.1一般資料

以2014年3月到2015年3月我院收治的32例膽囊癌手術患者作為本次研究的對象,通過B超、CT等檢查確診,者均符合膽囊癌的診斷標準[2]。其中,男13例,女19例,年齡25到76歲,平均年齡(65.1±2.6)歲。按照病理分型:腺癌21例,管狀腺癌4例,黏液腺癌6例,腺鱗癌1例;按照TNM分期為:I期5例,II期8例,III期12例,IV期7例;根據腫瘤細胞的分化情況分為:未分化8例,低分化15例,中分化6例,高分化3例。本組患者的臨床表現為:右上腹脹痛29例,黃疸21例,體重降低14例,惡心嘔吐10例。

1.2方法

本組患者的手術治療方式主要有:(1)單純性的膽囊切除手術;(2)膽囊癌根治性手術,主要有:①標準根治術,即完整膽囊切除術、膽囊三角區及肝十二指腸韌帶清掃術,楔形切除膽囊床深≥2cm的肝組織;②擴大根治術,進行肝切除、肝外膽管切除及門靜脈切除和重新構建,并擴大區域性淋巴結的清掃及其它受到侵害的臟器予以切除。其中,肝切除區域應根據腫瘤影響面積來擴大病變區域內淋巴結的清掃面,主要有腹主動脈旁的淋巴結、十二指腸后上部位的淋巴結等。(3)姑息性手術,即切除膽囊并進行靜脈插管化療;(4)對癥治療,在膽道內外設置引流裝置,并進行相應的胃腸吻合術。

1.3統計方法

應用Excel文檔對本調查資料進行整理,再應用SPSS12.0軟件對統計數據進行統計分析,P<0.05,表示存在差異,有統計意義。

2.結果

2.1本組患者手術方式及生存情況

本組32例患者,I期5例患者均采取單純性膽囊切除術;20例II到III期患者中,4例行PCG標準根治術,9例行PCG擴大根治術,4例行姑息性手術,3例為對癥治療手術。7例IV患者中,2例行姑息性切除術,5例為對癥治療。

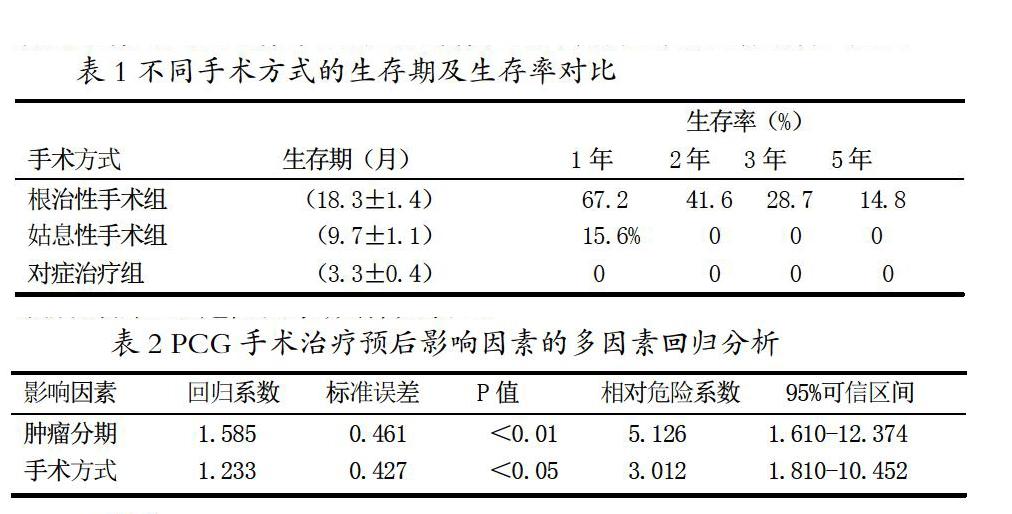

對本組患者隨訪12到24個月,本組患者術后生存平均時間為(11.3±1.2)個月,其中1、2、3、5年的生存期分別是41.5%、28.5%、13.4%、5.7%。根據Kaplan Meier方法對根治術組、姑息性手術組及對癥治療組患者的生存時間及生存率進行對比,存在差異,有統計意義,具體如表1:

表1 不同手術方式的生存期及生存率對比

注:與姑息性手術組和對癥治療組相比,P<0.05

2.2膽囊癌手術治療預后影響因素

將患者的性別、年齡、有無合并肝炎、膽囊炎、膽囊結石、肝功能級別、腫瘤病變部位、分期、腫瘤組織病理類型、分化程度、手術方式、手術時間等單因素對預后的影響進行分析和Log rank檢驗。結果表明,患者的年齡、性別有無合并炎癥及結石等因素對患者預后的影響無統計意義(P>0.05),再通過多因素回歸分析,表明手術方式和腫瘤分期是影響PCG手術治療預后的獨立型危險因素,具體如表2:

表2 PCG手術治療預后影響因素的多因素回歸分析

3.討論

當前,原發性膽囊癌的早期診斷存在較大難度,原因是前期無明顯癥狀,患者很容易忽略,基本上出現明顯癥狀進行診斷時屬于晚期,根治性切除的可能性較低,術后的預后效果不佳。

現階段,臨床上主要采取手術來治療膽囊癌,且不同腫瘤分期,手術方式也是不同的。I期患者的腫瘤組織僅僅存在于膽囊壁原本組織層或肌層,尚未侵入漿膜層,很少區域會出現淋巴結的轉移,一般采取單純性的膽囊切除術可實現5年的生存期,且術后出現并發癥較少[3][4]。本研究中5例I期患者均實施單純性膽囊切除術,術后預后良好,未出現復發。II到III期患者的癌變組織已對周邊組織及器官造成較大侵害,且一些區域淋巴出現轉移。有研究稱,在膽囊切除基礎上給予積極的治療,將其他組織及臟器切除,術后達到5年生存期可達到30%以上[5]。本研究中,II到III期患者實行根治術的生存期明顯要優于其他手術方式治療,存在差異(P<0.05),且通過多因素回歸分析表明手術方式是影響預后的一個重要因素,相對危險系數較高。因而,對于II到III期患者無手術禁忌癥,也就是未出現遠端轉移、凝血功能異常、肝腹水、心肝腎功能損害嚴重等,均可實施根治手術。具體手術情況,應根據腫瘤侵犯膽囊周邊組織的實際情況分別采取相應手術方法治療。而相對Ⅳ期膽囊癌患者來說,癌變組織侵及周圍重要的機體組織或多個遠端病灶轉移,那么無法實施根治性手術。如果條件允許,首先要考慮采取姑息性切除內設肝內化療泵,實施進一步的治療,以延長患者的生存時間。其次,實施內、外引流術等對癥手術治,主要有放置金屬支架,可取得相對較好生存質量及療效。最后,術后預后良好患者應進行早期的放療或化療,并定期復查,及早發現腫瘤的復發情況并爭取到再次手術的最佳時機。

綜上所述,膽囊癌的手術治療方式,應根據患者的實際病情,包括病變部位、腫瘤分期、分化情況等選擇手術方式,最為理想的是采取根治性切除術。原因是不同的手術方式和腫瘤分期直接影響到手術治療的預后,應盡量實現早發現、早診療,提高手術治療效果,改善患者的生存生活質量。

參考文獻:

[1]王彥峰.膽囊癌的早期治療及預后影響因素分析[J].現代診斷與治療.2013,5(17):105-106

[2]耿誠,玉蘇甫·依米提等.原發性膽囊癌143例外科診療及預后影響因素分析[J].中國實用外科雜志.2011,(06):1529-1528

[3]黃年開.原發性膽囊癌的治療及預后影響因素分析[J].實用癌癥雜志.2013,26(21):2845-2846

[4]毛拉艾沙·買買提,依馬木買買提江·阿不拉.膽囊癌的外科療效及預后影響因素分析[J].中國普通外科雜志.2012,8(27):156-157

[5]劉學青.80例膽囊癌診療分析[D].河北醫科大學.2012,(05):32-35