產業轉移背景下湘南三市區域勞動力市場公共政策優化研究

肖望喜 張彩霞

【摘要】 本文通過對湘南三市區域勞動力市場的相關數據進行分析,發現在國家級承接產業轉移示范區建設背景下,湘南三市的區域勞動力市場供求,既存在結構矛盾又存在數量矛盾;進而引入人力資本投資模型及勞動力流動決策模型,深入分析其政策涵義;最后,基于前述分析,提出了優化區域勞動力市場公共政策的政策建議。

【關鍵詞】 區域勞動力市場 人力資本投資模型 勞動力流動決策模型 公共政策

一、引言

湘南地區系指位于湖南南部的郴州、衡陽、永州三市,合計34個縣(市、區),土地總面積57153平方公里,2010年總人口1690萬,地區生產總值3269億元,總人口和經濟分別占全省的26%和21%。就地緣而言,湘南是典型的梯級過渡地帶,毗鄰廣東、廣西、江西三省區。湘南三市具備交通區位、資源稟賦及產業平臺優勢,經國家發改委批準,湘南承接產業轉移示范區于2012年10月宣告成立。

隨著《湖南湘南承接產業轉移示范區規劃》及湘南三市產業轉移相關政策的相繼出臺,所釋放的政策紅利持續吸引相關產業往示范區轉移。這種持續的、有一定規模的產業轉移,必將引發轉入地勞動力供求關系的變化。因此,產業轉移的類型、規模與速度,不僅取決于轉入地基礎設施的承載能力,而且也取決于轉入地勞動力市場的供求狀況。轉入地區域勞動力市場健康,供給數量充足,供給結構匹配,則有助于吸引更多的產業轉入;相反,則有損于產業轉入。誠然,轉移產業勞動力需求能否得到滿足,與產業及企業本身所具備的吸引力大小緊密相關,但不可否認,其與區域內勞動力市場公共政策同樣有著不可分割的聯系。勞動力市場公共政策對勞動力具有吸引力,則有利于企業以更低的成本、更高的效率吸引到足夠的勞動力;相反,則有損于企業勞動力需求滿足,進而延緩產業轉移的進度,限制產業轉移的規模,最終妨礙轉入地經濟可持續發展。

因此,通過對湘南三市區域勞動力市場進行深入分析,了解當前現狀,明確存在問題,分析問題成因,為區域勞動力市場公共政策制定提供有針對性的政策建議,對湘南三市國家級承接產業轉移示范區建設,具有較強的現實意義,對中西部其他地區的區域勞動力市場公共政策制定,也具有一定的參考價值。

二、湘南三市區域勞動力市場供求分析

轉移產業的勞動力能否得到滿足,不僅取決于區域內勞動力存量,還取決于區域內勞動力供求增量及勞動力供求結構。

1、勞動力存量。從勞動年齡人口存量方面看,2010年湘南三市總人口為1690萬,勞動年齡人口占總人口比率為70.13%(見表1),則三市勞動年齡人口約為1185.14萬人。

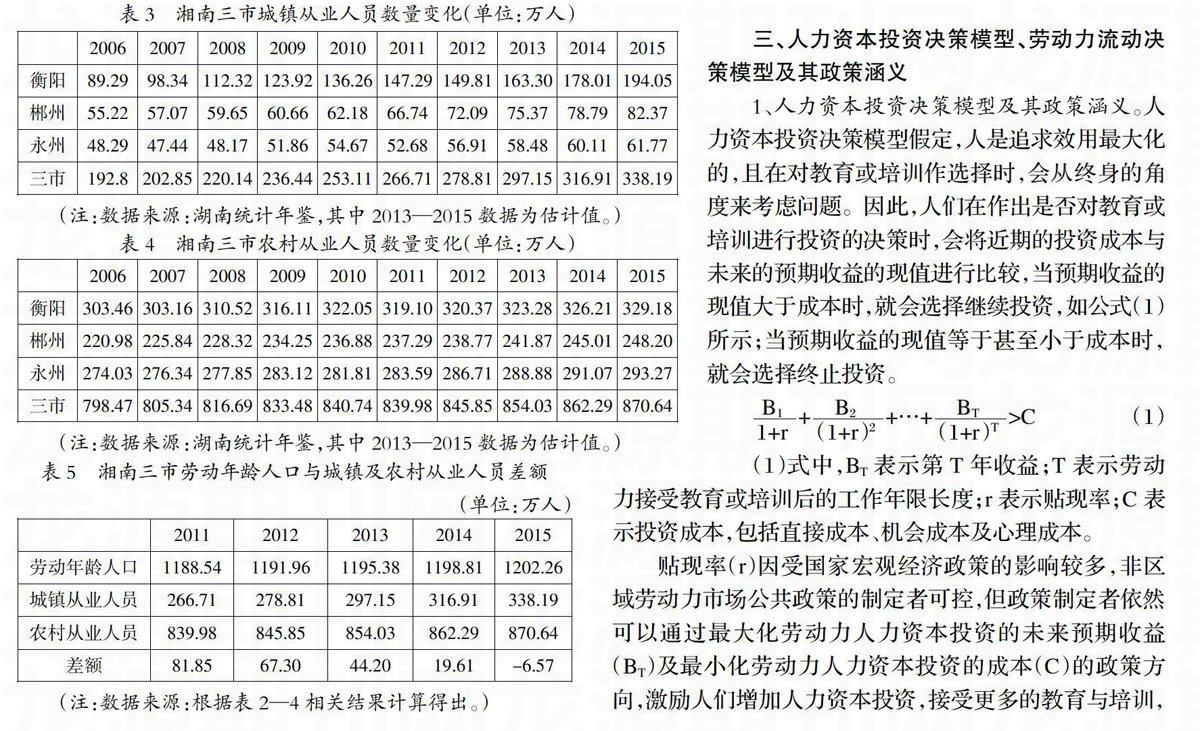

2、勞動力供求增量。從勞動年齡人口增量方面看,以湘南三市2010年勞動年齡人口1185.14萬人為基數,以2000年第五次至2010年第六次全國人口普查十年間三市勞動年齡人口0.29%的年均增幅,對三市未來幾年的勞動年齡人口進行估計,則三市2011—2015年間,勞動年齡人口年均增長約3萬有余(見表1、表2)。從三市城鎮從業人員數量方面看,2006—2012年間,衡陽、郴州二市分別呈現出逐年遞增趨勢,永州在2006—2012年間存在一定程度的波動,但總趨勢亦是遞增的。從三市城鎮從業人員數量總的趨勢來看,2006—2012年間均呈現出穩步遞增態勢,衡陽、郴州、永州各自的城鎮從業人員數量年均增幅9%、4.54%、2.77%。對2013—2015年三市的城鎮從業人員數量進行估計,匯總得出三市城鎮從業人員數量年均約增加20萬左右(見表3),考慮到產業轉移對三市勞動力需求的影響,這個數字可能會更高。

從農村從業人員數量方面看(見表4),2006—2012年間,除衡陽、郴州二市個別年份存在小幅波動外,三市均呈現出溫和遞增的總趨勢。但考慮到農業現代化建設的推進,農業生產效率的提高及新型城鎮化建設的實施,越來越多的農村富余勞動力將轉移到城鎮就業,進而增加城鎮勞動力供給。

從三市勞動年齡人口與城鎮及農村從業人員差額方面看,絕對量從81.85萬人逐年收窄到-6.57萬人(見表5)。這一方面表明,2011—2014年湘南三市區域勞動力市場存在大量的富余勞動力,他們中的一部分可能在區域勞動力市場之外就業,或者同時還有一部分可能賦閑而沒有得到充分利用;另一方面表明,隨著三市就業機會的增加,以前可能在區域勞動力市場之外就業的勞動力呈現出較強的回流態勢,且回流量逐年遞增,或者同時還可能存在賦閑的勞動力就業機會增加,得到了越來越充分的利用;同時還表明,在2011—2014年間,三市能提供充足的勞動力以滿足正常城鎮勞動力需求量增加的需要及產業轉移所引至的對勞動力的額外需求。當然,具體滿足程度如何,則取決于產業轉移的規模與速度及轉移產業的性質等因素,但這一趨勢到2015年也會消失,并出現6.57萬勞動力需求得不到滿足的局面。因此,從量的方面看,在不考慮區域勞動力市場之外的勞動力流入的情況下,2011—2014年間,湘南三市區域勞動力市場的勞動力供給基本能滿足產業轉移引致的勞動力額外需求,但從2015年始,則出現勞動力供給不足的情況。

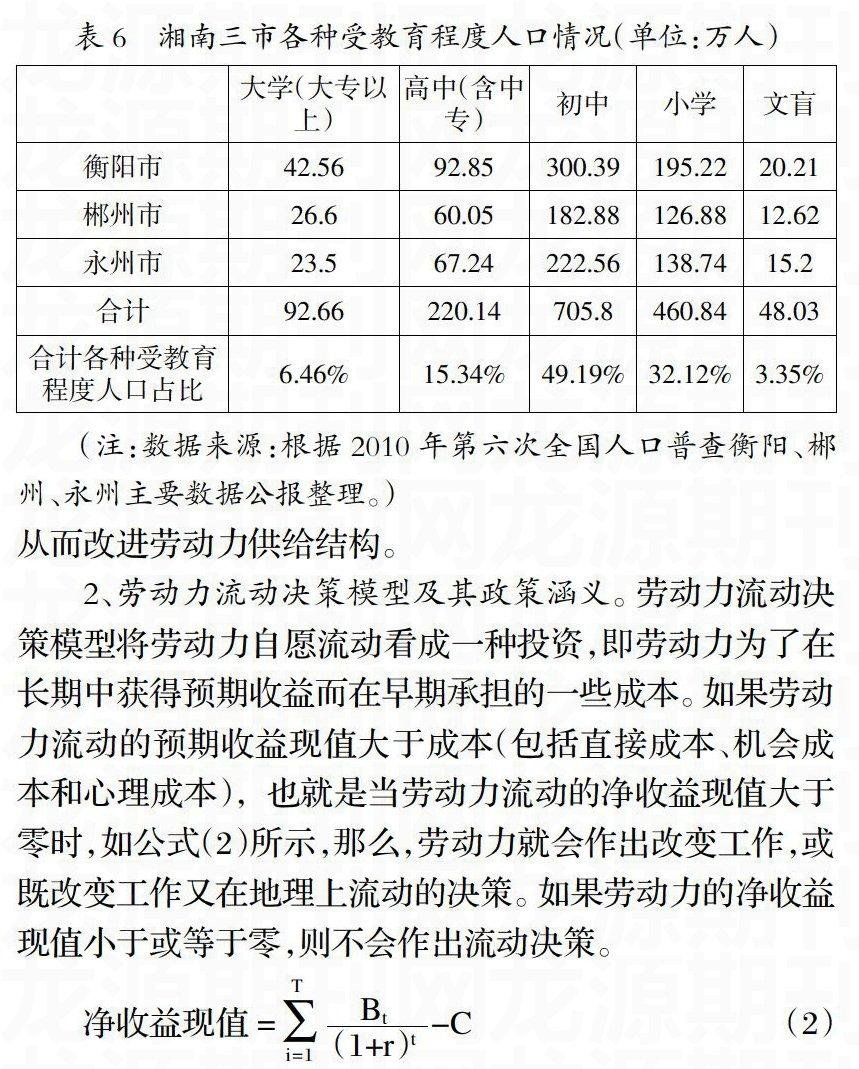

3、勞動力供求結構。在勞動力供求結構方面,主要考察勞動力供給在學歷結構、知識結構、技能結構等方面能否與轉移產業對勞動力的需求相匹配。匹配度越高,轉移產業所需勞動力的招聘成本、培訓成本及使用成本就會越低;相反,則會引發勞動力綜合成本上升。從湘南三市各種受教育程度人口的學歷結構看(見表6),具有初中文化程度的人口最多,占比達49.19%;其次為具有小學文化程度的人口,占比為32.12%;再次為具有高中文化程度的人口,占比為15.34%;最后為具有大學文化程度的人口,占比為6.46%;文盲人口最少,占比為3.35%。當然,因數據可獲得性的限制,本數據包含非勞動年齡人口,但基本可以反映三市勞動年齡人口的學歷結構。

從三市提出的產業發展規劃看,承接轉移產業的重點均著力于區域內具備一定產業基礎的產業,一種方式是對既有產業進行擴容或升級,另一種方式則是以既有產業為基礎,從產業鏈上下游針對既有產業進行拓展;與此同時,三市也規劃發展一些雖不具備產業基礎,但卻具備一定的產業發展條件與發展潛力的產業。對于在既有產業基礎上擴容的產業,勞動力在知識結構及技能結構方面的匹配度可能較高。這是因為此類產業發展時間長,產業成熟度高,與當地的教育或培訓機構聯系較多,加之教育或培訓機構具備豐富的教育培訓資源與經驗,因而為此類產業培養的勞動力較充裕。但對于在既有產業基礎上升級的產業,從既有產業鏈上下游延伸的產業及新拓展出的、區域內具有發展條件及發展潛力的產業,勞動力在知識結構及技能結構方面可能準備不足,匹配度可能較低。這是因為之前勞動力市場對與此類產業相關的勞動力需求不足,勞動力投資與之相關的教育及培訓的動機則不強,教育培訓機構為此類產業準備的教育培訓資源也會相對不足,所具備的經驗也會隨之欠缺,因而為此類產業培訓的勞動力也會相對短缺。

綜上,湘南三市區域勞動力市場的勞動力供求,既存在結構矛盾又存在數量矛盾。當前,結構矛盾為主要矛盾,亟須解決;但數量矛盾也初露端倪,不容忽視。

三、人力資本投資決策模型、勞動力流動決策模型及其政策涵義

1、人力資本投資決策模型及其政策涵義。人力資本投資決策模型假定,人是追求效用最大化的,且在對教育或培訓作選擇時,會從終身的角度來考慮問題。因此,人們在作出是否對教育或培訓進行投資的決策時,會將近期的投資成本與未來的預期收益的現值進行比較,當預期收益的現值大于成本時,就會選擇繼續投資,如公式(1)所示;當預期收益的現值等于甚至小于成本時,就會選擇終止投資。

(1)式中,BT表示第T年收益;T表示勞動力接受教育或培訓后的工作年限長度;r表示貼現率;C表示投資成本,包括直接成本、機會成本及心理成本。

貼現率(r)因受國家宏觀經濟政策的影響較多,非區域勞動力市場公共政策的制定者可控,但政策制定者依然可以通過最大化勞動力人力資本投資的未來預期收益(BT)及最小化勞動力人力資本投資的成本(C)的政策方向,激勵人們增加人力資本投資,接受更多的教育與培訓,從而改進勞動力供給結構。

2、勞動力流動決策模型及其政策涵義。勞動力流動決策模型將勞動力自愿流動看成一種投資,即勞動力為了在長期中獲得預期收益而在早期承擔的一些成本。如果勞動力流動的預期收益現值大于成本(包括直接成本、機會成本和心理成本),也就是當勞動力流動的凈收益現值大于零時,如公式(2)所示,那么,勞動力就會作出改變工作,或既改變工作又在地理上流動的決策。如果勞動力的凈收益現值小于或等于零,則不會作出流動決策。

(2)式中,Bt表示勞動力流動后,第t年的預期收益;r表示貼現率;C表示與勞動力流動相關的成本,包括直接成本、機會成本及心理成本;∑為加總符號,表示第1年到第t年間,每年預期收益的現值總和。

因此,我們不難發現,同人力資本投資決策模型相似,盡管貼現率(r)亦非區域勞動力市場公共政策的制定者可控,但政策制定者仍可以通過最大化勞動力流動的預期收益(Bt)及最小化勞動力流動的成本(C)的政策方向,引導農村勞動力向城鎮轉移及區域勞動力市場之外的勞動力向區域內轉移,增加勞動力供給數量。

四、政策建議

1、建立區域勞動力市場信息系統平臺,及時發布勞動力市場各類動態信息。一是區域內各級人力資源與社會保障部門應組織建立統一、協調的勞動力市場信息系統平臺,及時發布各類勞動力市場動態信息,包括政府相關政策法規、勞動力供求信息、薪酬福利信息等,降低勞動力市場各參與方信息尋找成本;二是信息系統平臺應是一個開放的、整合的系統,能保證政府各相關部門及勞動力市場各參與方進行充分的信息共享;三是信息系統平臺應是一個實時互動的系統,能保證政府相關部門及時高效的為勞動力市場各參與方提供高效服務,并實現信息實時交換。

2、改進教育培訓體系,優化勞動力供給結構。一是對于產業轉移所需的長期勞動力需求,政府應引導區域內的普通高校、高等職業院校及中等職業學校及時調整辦學方向,積極面向區域勞動力市場需求辦學,依據產業轉移所引致的勞動力需求結構變化,及時調整專業結構、課程結構及人才培養計劃,使人才培養與轉移產業對勞動力需求有機銜接;二是對于產業轉移短期內所急需的勞動力需求,政府應協助轉移產業企業,組織區域內的普通高校、高職院校、中職學校等教育機構及社會培訓機構,積極開展勞動力知識技能培訓,著力保障高質量的勞動力供給。

3、建立教育培訓激勵機制,提高教育培訓機構的辦學積極性,提升勞動力人力資本水平。一是政府應根據產業轉移對勞動力結構的要求,制定教育培訓方面的專業、職業技能或任職資格指導目錄,并定期向教育培訓機構及社會發布;二是對于面向區域勞動力市場辦學的教育培訓機構,政府應制定相關政策,加大財政支持力度,將財政補貼額度與人才培養的數量與質量掛鉤;三是建立教育培訓成本分擔機制,對于在指導目錄內接受教育培訓的勞動力,在畢業、職業技能達到規定標準或取得相應職業資格證書,且在區域內就業的,返還部分教育培訓費用。

4、加強各類公共服務設施及能力建設,讓各類勞動力平等享有公共服務。一是在產業轉移聚集區大力發展公共交通,便捷市民出行;二是加強公租房、廉租房建設,改善各類勞動力的居住條件;三是大力開展公共文化建設,豐富勞動力的業余生活;四是加強義務教育設施及能力建設,方便各類勞動力未成年子女就近入學、入托;五是要建立健全相關政策措施,消除地域歧視、身份歧視,讓各類勞動力平等享有公共服務。

5、加強勞動者權益保障執法力度,切實保障勞動者合法權益。一是各級人力資源與社會保障部門應加大對《勞動法》、《勞動合同法》等全國性相關法律法規及地方性相關行政法規的宣傳貫徹,讓各類勞動者了解自己在勞動關系中的權利與義務,努力促進勞資和諧;二是應加強勞動執法及勞動監管,著力打擊及糾正勞動用工中的違法違規行為,真正做到“執法必嚴,違法必究”,切實保障勞動者的合法權益不受侵犯。

(注:基金項目:本文系湖南省教育廳一般項目“國家級承接產業轉移示范區建設背景下湘南三市區域勞動力市場公共政策優化研究”(項目編號:13C075)最終成果;湖南省教育廳優秀青年項目(14B026)及衡陽市社科基金重點項目[2014B(Ⅰ)004]部分成果。)

【參考文獻】

[1] 湖南省人民府辦公廳:湖南湘南承接產業轉移示范區規劃[Z].

[2] 湖南省統計局:湖南統計年鑒2007—2013[M].北京:中國統計出版社,2013.

[3] 衡陽市統計局:2010年第六次全國人口普查衡陽市主要數據公報[N].2011-12-13.

[4] 郴州市統計局:2010年第六次全國人口普查郴州市主要數據公報[N].2011-06-01.

[5] 永州市統計局:2010年第六次全國人口普查永州市主要數據公報[N].2011-12-13.

[6] 羅納德GY,羅伯特SS:現代勞動經濟學:理論與公共政策[M].北京:中國人民大學出版社,2011.

(責任編輯:胡冬梅)