新型城鎮(zhèn)化背景下農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移模式的新變化——基于貴州10村2013年的調(diào)查

摘要隨著貴州經(jīng)濟社會的后發(fā)趕超,新型城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐的進(jìn)一步加快,為了實現(xiàn)到2020與全國同步進(jìn)入小康社會,關(guān)鍵在于農(nóng)村的經(jīng)濟發(fā)展。而農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵,又在于農(nóng)村家庭的經(jīng)濟發(fā)展,而農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移的收入已占到了農(nóng)戶家庭收入的一半以上,已經(jīng)成為農(nóng)戶家庭的主要收入來源,并對農(nóng)戶家庭的生存與發(fā)展,將變得更加重要。

關(guān)鍵詞農(nóng)村;勞動力轉(zhuǎn)移;模式;貴州

中圖分類號S-9文獻(xiàn)標(biāo)識碼A文章編號0517-6611(2015)05-309-06

New Changes of Rural Labor Force Transfer Mode under New Urbanization-Investigation on 10 Villages of Guizhou Province in 2013

ZHANG Zhu-ping1, WU Zong-jian2, YUAN Zhong-yong2,SUN Wen3*

(1. Guizhou University of Finance and Economics, Guiyang, Guizhou 550000; 2. Guizhou Agricultural Committee, Guiyang, Guizhou 550000; 3.Guizhou Academg of Agricultural Sciences,guiyang,Guizhou 550000)

AbstractWith the coming of the full speed development of economy and new urbanization in Guizhou Province, to enter the well-off society in an all-round way by 2020, from the view of the whole society, the key point is the development of the rural economy. Furthermore, the development of rural households economy centers on the rural economy. The income of rural labor force transfer has become the main income source and accounted for more than half of rural households income, which will play a major role in survival and development of rural households.

Key wordsRural area; Labor force transfer; Mode; Guizhou

基金項目貴州省農(nóng)委2013年研究課題“貴州農(nóng)村勞動力就業(yè)務(wù)工研究報告”。

作者簡介張筑平,研究方向:發(fā)展經(jīng)濟學(xué)與農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。*通訊作者,研究方向:農(nóng)業(yè)與農(nóng)村經(jīng)濟管理。

收稿日期2014-12-22

隨著貴州工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的加快,特別是貴州全省各地加速工業(yè)化的發(fā)展,加大投資力度、招商引資力度、排位爭先,使得貴州的經(jīng)濟發(fā)展速度,進(jìn)入了全國各省前幾名的行列。受工業(yè)化加速發(fā)展的影響,勞動用工力度加大,對農(nóng)村勞動力進(jìn)城務(wù)工產(chǎn)生了巨大的拉動力。而外出務(wù)工與在農(nóng)村當(dāng)?shù)貜氖罗r(nóng)業(yè)生產(chǎn)所獲得的收入差異,對農(nóng)村勞動力外出務(wù)工產(chǎn)生了巨大的推動力。正是在這兩股力量合力的作用下,使得貴州農(nóng)村的大量勞動力向外轉(zhuǎn)移。在這樣的背景下,筆者以貴州10個農(nóng)村固定觀察村為基礎(chǔ),就2013年農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移(外出務(wù)工)的情況進(jìn)行了調(diào)查。該次調(diào)查以農(nóng)戶家庭為調(diào)查對象,每個村發(fā)放調(diào)查問卷表80份,共計800份,收回有效問卷調(diào)查表800份。主要就轉(zhuǎn)移(外出務(wù)工)勞動力的基本情況、務(wù)工地點、從事職業(yè)、務(wù)工就業(yè)途徑、就業(yè)天數(shù)及收入等進(jìn)行了調(diào)查,現(xiàn)就本次調(diào)查所得到的有關(guān)數(shù)據(jù)來進(jìn)行分析。

1被調(diào)查農(nóng)戶的基本情況

就被調(diào)查農(nóng)戶的基本情況來看,主要是從農(nóng)戶家庭的人口情況,收入情況以及土地情況來進(jìn)行調(diào)查的,以期通過該調(diào)查來了解被調(diào)查農(nóng)戶的基本生存狀況。

1.1被調(diào)查農(nóng)戶的人口及收入情況

由表1可以看出,本次調(diào)查10個村,每村80份問卷調(diào)查,共計800份,最終收回800份有效問卷調(diào)查表。從收回的有效問卷調(diào)查表看,家庭人口數(shù)10個村平均是4.19人,超過該數(shù)值的村有6個,分別是水洞村、平初村、小場壩村、燈塔村、長青村和鎮(zhèn)江村,其余4個村均低于該數(shù)值。在家庭人口數(shù)中,家庭人口數(shù)最多的是長青村4.73人,其次是小場壩村4.60人,家庭人口數(shù)最少的兩個村分別是包包寨村3.46人和江西村3.68人。家庭人口數(shù)最多的村與最少村相比,家庭人口數(shù)最少村只有最多村的73.15%。就家庭勞動力來看,家庭勞動力10個村平均是2.85人,高于該數(shù)值的村有6個,分別是水洞村(3.09人)、小場壩村(2.95人)、褚家山村(2.94人)、長青村(2.94人)、麥穰村(3.84)和鎮(zhèn)江村(2.91人),其余4個村低于該數(shù)值,家庭勞動力最少的村包包寨村(1.99人)只有家庭勞動力最多村水洞村(3.09人)的64.40%。就家庭勞動力占家庭人口數(shù)的比例來看,10個村平均是68.02%,該比例最高的三個村分別是麥穰村(93.60%)、褚家山村(75.56%)和水洞村(71.86%),最低的3個村分別是包包寨村(57.40%)、平初村(59.84%)、長青村(62.17%),這說明最低的3個村至少有40%左右的人口是被贍養(yǎng)的對象。就10個村平均而言,也有33%左右的人口是被贍養(yǎng)的對象,而成為社會的贍養(yǎng)負(fù)擔(dān)。那什么是“贍養(yǎng)負(fù)擔(dān)”呢?沒有勞動能力的兒童和失去勞動能力的老人,他們是社會中的被贍養(yǎng)者,對經(jīng)濟未作出貢獻(xiàn),在衣食住行和教育上卻成為了社會的負(fù)擔(dān)。就發(fā)達(dá)國家來看,其“贍養(yǎng)負(fù)擔(dān)”在28%~30%左右,而我國在33%左右,說明我們的“贍養(yǎng)負(fù)擔(dān)”比發(fā)達(dá)國家重,這是不利于經(jīng)濟發(fā)展的。

就家庭收入來看(表1),家庭收入從高到低依次排列的順序前5位的村分別是:燈塔村88 129.44元、褚家山村49 756.98元、長青村47 983.00元、小場壩村46 734.41元和水洞村43 303.76元;家庭收入最低的村是鎮(zhèn)江村,只有28 502.66元,最低村的家庭收入只有最高村的32.34%,這說明村與村之間的家庭收入差距是很大的。就10個村而言,平均家庭收入為45 563.72元,就人均收入來看(表1),人均收入最高的村是燈塔村20 675.53元,其次是褚家山村12 799.22元,再次是麥穰村10 684.40元,人均收入最低的村是鎮(zhèn)江村6 667.29元。人均收入最高村燈塔村與最低村鎮(zhèn)江村的絕對收入差距是14 008.24元,鎮(zhèn)江村的人均收入只有燈塔村的32.25%。就10個村而言,平均人均收入為10 805.63元,低于該水平的村主要有平初村6 740.43元、江西村8 351.05元和鎮(zhèn)江村6 667.29元,其余7個村要么接近該水平,要么超過該水平。

1.2被調(diào)查農(nóng)戶擁有土地情況(表2)土地是農(nóng)民賴以生存的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。土地是農(nóng)民生產(chǎn)生活的保障,是農(nóng)民的命根子。農(nóng)民的生存、養(yǎng)老問題、子女教育問題和醫(yī)療都需要所擁有的土地來解決。本次我們對農(nóng)戶家庭所擁有的土地情況及流轉(zhuǎn)情況進(jìn)行了調(diào)查。就農(nóng)戶家庭擁有土地來看,10個村平均為0.20 hm2/戶,最高的平初村能達(dá)到0.30 hm2/戶,其次是水洞村0.11 hm2/戶,再次是小場壩村0.26 hm2/戶。最少的兩個村是褚家山村0.11 hm2/戶和包包寨村0.07 hm2/戶。再從人均擁有土地來看,10個村人均0.05 hm2,最高的水洞村人均0.07 hm2,最少的包包寨村人均只有0.02 hm2。而世界人均耕地面積為0.19 hm2,我國人均耕地面積僅是世界人均耕地面積的40%,而貴州10村的人均土地面積僅是全國人均耕地面積的63.48%。這樣的人均土地?fù)碛辛渴呛茈y使貴州農(nóng)戶維持生計的,這也是迫使貴州農(nóng)村勞動力外出務(wù)工的一個重要原因。

就土地流轉(zhuǎn)情況來看(表2),2013年在被調(diào)查的800戶農(nóng)戶中,有127戶農(nóng)戶發(fā)生了土地流轉(zhuǎn),占被調(diào)查戶的15.88%。其中水洞村2戶、小場壩村29戶、江西村21戶、褚家山村2戶、燈塔村2戶、長青村20戶、包包寨村27戶、麥穰村19戶和鎮(zhèn)江村5戶,這9個村發(fā)生了土地流轉(zhuǎn),只有平初

村未發(fā)生土地流轉(zhuǎn)。就土地流轉(zhuǎn)量來看,10個村轉(zhuǎn)入土地8.67 hm2、轉(zhuǎn)出土地12.18 hm2,共計20.85 hm2,占10村家庭擁有土地的12.79%。這說明貴州農(nóng)戶家庭對土地的使用還是相對比較穩(wěn)定的,但反過來也說明,貴州農(nóng)村經(jīng)濟不是很活躍。

22013年被調(diào)查戶農(nóng)村勞動力外出務(wù)工的總體情況

從這次有效被調(diào)查的800戶家庭中,有663戶家庭有外出務(wù)工的人員(表3),占有效被調(diào)查戶的82.88%。其中有外出務(wù)工家庭占被調(diào)查戶比例超過80%以上的村有6個,比例順序依次是:水洞村100%、江西村100%、燈塔村96.25%、小場壩村93.75%、平初村87.50%和褚家山村85.00%。比例最低的村是麥穰村也有62.86%,說明這樣高的外出務(wù)工家庭比例,已經(jīng)不是劉易斯意義上所說的農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移的問題了,它是農(nóng)村務(wù)農(nóng)收入與外出務(wù)工收入兩者之間的差距,對農(nóng)村勞動力產(chǎn)生的巨大推動力所造成的。農(nóng)村勞動力外出務(wù)工不僅成為家庭的主要收入來源,還使外出務(wù)工者了解了外面的世界。得到了鍛煉,增強了自己的才干。

具體就外出務(wù)工人員來看,10個村有1 463人,占被調(diào)查戶家庭人口的43.68%,占被調(diào)查戶家庭勞動力的64.22%,說明農(nóng)村大多數(shù)勞動力都外出打工了。就村域之間的比較來看,其差異是很大的,就外出務(wù)工人員占家庭勞動力的比例,燈塔村達(dá)到了100.00%,水洞村達(dá)到了96.76%,小場壩村77.12%,褚家山村69.79%,該比例最低的兩個村是長青村37.45%和麥穰村29.64%。這說明,受貴州農(nóng)村交通環(huán)境、地理區(qū)位環(huán)境、氣候條件環(huán)境、自然資源環(huán)境和人文社會環(huán)境的影響,才表現(xiàn)出村與村之間的這種差異性來。

3貴州農(nóng)村勞動力外出務(wù)工狀況調(diào)查

3.1外出務(wù)工人員性別、年齡、婚姻及學(xué)歷情況

就外出務(wù)工的1 463人而言(表4),男女務(wù)工人員的性別比大體是6∶4,但具體到村來看還是有一些差異的,男女性別比相對高的兩個村是包包寨村7.4∶2.6、鎮(zhèn)江村6.4∶3.6,;相對低的兩個村是燈塔村5.3∶4.7、水洞村5.5∶4.5。這說明農(nóng)村勞動力外出務(wù)工男性是主要的力量,但女性也占到了相當(dāng)?shù)谋壤瑢τ谵r(nóng)村家庭的婚姻穩(wěn)定是必要的。

43卷5期 張筑平等新型城鎮(zhèn)化背景下農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移模式的新變化

就外出務(wù)工者的年齡結(jié)構(gòu)來看(表4),按占比順序來排列依次是:21~30歲占33.36%、41~50歲占20.36%、31~40歲占20.36%、51~60歲占12.77%、20歲及以下的占6.38%和61歲及以上的占3.27%。這說明21~30歲這個年齡段的年輕人有一種想到外面去闖世界的感覺,所以占比相對就高;等到了31~40歲年齡段,外面的世界很精彩,也很無奈,又回到了農(nóng)村,使占比有所回落;再等到了41~50歲年齡段,不僅有了豐富的社會經(jīng)驗,還有了豐富的工作經(jīng)驗,使該年齡的人外出務(wù)工的比例又有所上升。也就是說在21~50歲這個年齡段,是外出務(wù)工的主要年齡段,占到了整個外出務(wù)工者的77.58%。

就外出務(wù)工者的婚姻狀況來看(表5),已婚的占到了74.54%,未婚的只有22.87%,而離異和喪偶的更少,只占2.21%。就村域之間的比較來看,外出務(wù)工者已婚比例高的村有:水洞村83.50%、小場壩村81.32%和燈塔村80.00%;已婚比例相對低的村有:鎮(zhèn)江村63.41%、麥穰村63.75%和江西村64.10%。反過來看,外出務(wù)工者未婚比例相對高的村有:鎮(zhèn)江村36.59%、麥穰村35.00%和包包寨村30.23%。還有一兩個村,就是外出務(wù)工者中離異者也占到了一定的比例,即長青村的7.95%和包包寨村的4.65%。

就外出務(wù)工者的學(xué)歷狀況來看(表4),在外出務(wù)工者中61.85%是初中畢業(yè)生,也是外出務(wù)工者的主要力量;其次是小學(xué)畢業(yè)生,占到了22.95%;再次是高中以上的畢業(yè)生,占9.35%;最后是文盲,占5.47%。隨著我們國家農(nóng)村9年義務(wù)教育的全面實施,像貴州這樣的山區(qū)貧困省份,農(nóng)村勞動力外出務(wù)工者的學(xué)歷層次都有了很大提高,初中畢業(yè)以上的外出務(wù)工者,占到了整個外出務(wù)工者的70.00%以上,這是國家改革開放所帶來的社會進(jìn)步和社會整體人員素質(zhì)的全面提高,為國家工業(yè)化、城市化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的實施,提供了充

分的勞動力智力保障。

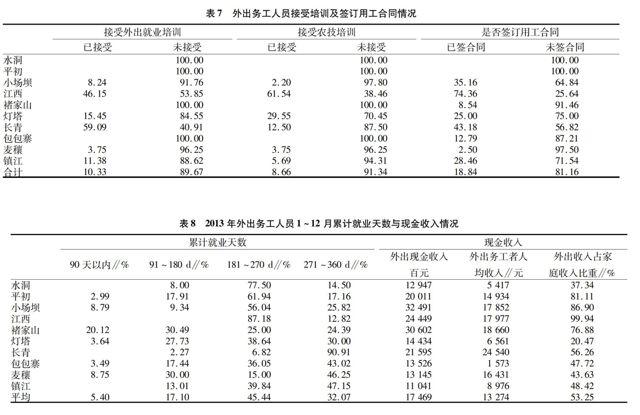

3.2外出務(wù)工地點及省份情況從外出務(wù)工者所涉及的務(wù)工半徑來看(表5),在本鄉(xiāng)內(nèi)務(wù)工的比例占到了52.28%,達(dá)到外出務(wù)工者人數(shù)的一半以上,接下來的順序依次是:在國內(nèi)省外占29.41%、在縣內(nèi)占10.49%、在本省內(nèi)占7.75%和在國外占0.08%。這說明隨著工業(yè)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn),在不影響務(wù)工收入的前提下,農(nóng)村勞動力還是愿意選擇就近務(wù)工的,這既不影響務(wù)工收入,又能很好的照顧留守在家中的老人和孩子。就村域之間的比較來看,選擇在本鄉(xiāng)內(nèi)外出務(wù)工的比例高于70%的村有4個,分別是燈塔村占97.27%、褚家山村占84.15%、麥穰村占81.25%和水洞村占72.50%。說明這幾個村推進(jìn)工業(yè)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的速度是比較快的,既可以在工業(yè)部門務(wù)工,又可以在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)化部門(即具有大量設(shè)施的農(nóng)業(yè)部門)務(wù)工。在當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展不是很好的村,相對的大多數(shù)農(nóng)村勞動力選擇了到省外去務(wù)工,占該比例較高的村有:平初村82.84%、包包寨村55.81%、鎮(zhèn)江村47.15%、小場壩村37.36%和長青村31.82%。實際上這樣的選擇,也是貴州農(nóng)村勞動力外出務(wù)工的無奈之舉。

就1 463名外出務(wù)工者外出務(wù)工地點所涉及的區(qū)域來看,共涉及了15個省、自治區(qū)和直轄市。除貴州省外,還有江蘇、福建、湖南、廣東、廣西、河南、安徽、江西、四川、云南、浙江、山東、北京和上海。外出務(wù)工者務(wù)工比例最高的省份前三位分別是:貴州占70.14%、浙江省占14.35%和廣東省占9.88%。還有5.40%的外出務(wù)工者選擇了其余的省份、自治區(qū)和直轄市,人數(shù)不多,只有79人。還有長青村的1人選擇了到國外去務(wù)工。就村與村的比較來看,以在貴州本省內(nèi)外出務(wù)工為主的村有:水洞村、江西村、褚家山村、燈塔村和麥穰村。而平初村以浙江和廣東為主、小場壩村以貴州和廣東為主、長青村以貴州和浙江為主、包包寨以貴州和浙江為主、鎮(zhèn)江村則以貴州、廣東和浙江為主。這說明,70%的外出務(wù)工者選擇在貴州本省內(nèi)務(wù)工外,其余的30%外出務(wù)工者大多數(shù)還是選擇了在國內(nèi)經(jīng)濟較發(fā)達(dá)的東部沿海省份,主要是浙江省、廣東省、福建省和上海市。云南省也占了一定比例,但真正到內(nèi)陸省份去務(wù)工的并不多,只是個別現(xiàn)象。

3.3外出務(wù)工途徑及從事行業(yè)情況

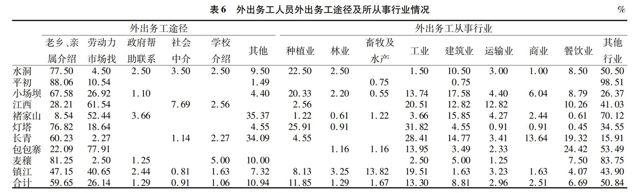

從外出務(wù)工者外出務(wù)工的途徑來看(表6),有59.65%的外出務(wù)工者是靠親屬及老鄉(xiāng)的介紹才外出務(wù)工的,還有26.14%的外出務(wù)工者是在勞動力市場才找到工作的,靠政府聯(lián)系、社會中介和學(xué)校介紹找工作的比例實際是很低的,三項合計只有3.26%。而靠其他途徑去找工作的比例還達(dá)到了10.94%,這反映了外出務(wù)工者就業(yè)途徑的多樣化。但外出務(wù)工就業(yè)最有效的途徑,還是通過親屬和老鄉(xiāng)介紹,畢竟鄉(xiāng)情親情濃于水。到勞動市場去找工作也是一條不錯的選擇,勞動用工單位在那里比較集中,也就容易找到工作。就村與村之間的比較來看,由于各村經(jīng)濟發(fā)展水平不一致,各村少數(shù)民族之間的文化差異,使得外出務(wù)工者的就業(yè)途徑也有很大的差異。主要形式是以老鄉(xiāng)親屬介紹為主,勞動市場找工作為輔的村有:平初村、小場壩村、燈塔村和鎮(zhèn)江村4村。而其他形式就比較多樣了,如水洞村以老鄉(xiāng)親屬介紹為主,其他途徑為輔;江西村則是以勞動市場找工作為主,老鄉(xiāng)親屬介紹為輔;褚家山村是以勞動市場找工作為主,其他途徑為輔;長青村又是以老鄉(xiāng)親屬介紹為主,其他途徑為輔;包包寨村是以勞動市場找工作為主,老鄉(xiāng)親屬介紹為輔;最后是麥穰村以老鄉(xiāng)親屬介紹為主,其他途徑為輔。以上分析說明,除了傳統(tǒng)意義上的靠親屬老鄉(xiāng)介紹和勞動市場找工作外,其他的就業(yè)務(wù)工途徑還是很多的,如根據(jù)自己的特長到用工單位去自薦找工作;通過網(wǎng)絡(luò)與用人單位溝通自己找工作等等。

就外出務(wù)工者所從事的行業(yè)來看(表6),按務(wù)工比例的高低依次順是:其他行業(yè)占50.84%、工業(yè)占13.30%、種植業(yè)占11.85%、建筑業(yè)占8.81%、餐飲行業(yè)占6.69%、運輸業(yè)占2.96%、商業(yè)占2.51%、畜牧及水產(chǎn)業(yè)占1.67%和林業(yè)占1.29%。其他行業(yè)就業(yè)的務(wù)工比例占到了一半以上說明,隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展,在國家轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增加方式,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的大背景下,外出務(wù)工者所從事的行業(yè)門類也大大增加,其他行業(yè)主要包括自主創(chuàng)業(yè)和眾多的第三產(chǎn)業(yè)的門類,這些行業(yè)的增加,為外出務(wù)工者提供了更多的就業(yè)機會和更多的

就業(yè)選擇。就村域之間的比較來看,在其他行業(yè)從事就業(yè)比例比較高的村有:水洞村占50.50%、平初村占98.51%、褚家山村占70.12%、包包寨占53.49%和麥穰村占83.75%。還有幾個村該比例也不低,他們是:小場壩村26.37%、江西村41.03%、燈塔村34.55%和鎮(zhèn)江村43.90%。對農(nóng)村外出務(wù)工者來說,對務(wù)工行業(yè)的選擇,一個基本的準(zhǔn)則就是什么行業(yè)的勞動報酬高,就選擇從事什么行業(yè),而其他行業(yè)這樣高的行業(yè)務(wù)工比例應(yīng)該引起政府有關(guān)勞動就業(yè)部門的高度重視。

3.4外出務(wù)工受訓(xùn)及合同情況

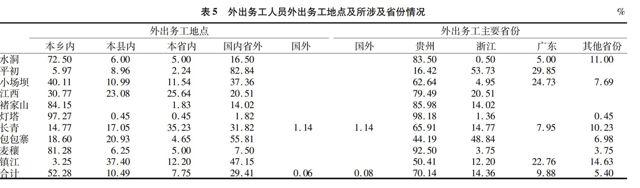

從外出務(wù)工者接受培訓(xùn)的情況來看(表7),外出務(wù)工者接受專門培訓(xùn)的比例并不高,只有10.33%的外出務(wù)工者接受了外出就業(yè)培訓(xùn),而絕大部分人未接受專門的外出就業(yè)培訓(xùn),占89.67%。并且有水洞村、平初村、褚家山村和包包寨等4個村的全部外出務(wù)工者都未接受外出就業(yè)培訓(xùn)。究其原因大概有以下兩個方面:一是村里舉辦外出就業(yè)培訓(xùn),外出務(wù)工者認(rèn)為培訓(xùn)內(nèi)容與自己將要從事的行業(yè)無關(guān),就未去參加培訓(xùn);二是村里舉辦外出就業(yè)培訓(xùn)時,外出務(wù)工者都不在村里,而是在外出務(wù)工,培訓(xùn)時間與外出務(wù)工者的時間對接不起來。筆者認(rèn)為對于外出就業(yè)培訓(xùn)機構(gòu),應(yīng)該多站在外出務(wù)工者的角度分析一下外出務(wù)工對培訓(xùn)內(nèi)容的需求和對培訓(xùn)時間的要求,以滿足外出務(wù)工者外出就業(yè)順利進(jìn)崗作為自己的工作目標(biāo),少做與外出務(wù)工者事與愿違的事。就外出務(wù)工者接受農(nóng)技培訓(xùn)的情況來看,和接受外出就業(yè)培訓(xùn)的情況差不多,接受培訓(xùn)的占8.66%,而未接受培訓(xùn)的占91.34%。畢竟外出務(wù)工從事農(nóng)業(yè)的務(wù)工者并不多,只占到外出務(wù)工者的14.81%。

而就外出務(wù)工者外出務(wù)工是否簽訂用工合同的情況來看(表7),簽訂用工合同的畢竟是少數(shù),只有18.84%,而大多數(shù)外出務(wù)工者都未簽訂用工合同,占81.16%。就村與村比較來看,簽訂用工合同比例相對較高的村有:小場壩村35.16%、江西村74.36、燈塔村25.00%、長青村43.18%和鎮(zhèn)江村28.46%等5村。還有水洞和平初兩村,外出務(wù)工者全部都未簽訂用工合同。究其原因有以下兩個方面:一是外出務(wù)工者法律意識淡薄,自我保護(hù)意識不強,對于有沒有簽訂用工合同采取無所謂的態(tài)度;二是用工單位不愿與務(wù)工者簽訂用工合同,一旦出現(xiàn)勞動糾紛,不愿承擔(dān)法律責(zé)任。從外出務(wù)工者實際找工作的情況來看,一是用工單位一聽務(wù)工者要求簽訂用工合同就拒絕錄用,不簽訂用工合同就愿意到用工單位上班的就錄用;二是外出務(wù)工者急于找到工作,本來找工作就不容易,能找到一份收入還滿意的工作就更不容易,從而也就忽視了簽訂用工合同。

3.5外出務(wù)工者就業(yè)天數(shù)及現(xiàn)金收入情況

從外出務(wù)工者累計就業(yè)天數(shù)來看(表8),累計外出就業(yè)天數(shù)超過半年以上的外出務(wù)工者占了77.51%,也就是說,還是以務(wù)長工為主。其中累計外出就業(yè)天數(shù)在180~270 d的占45.44%,在271~360 d的占32.07%。累計外出就業(yè)天數(shù)在半年以內(nèi)的外出務(wù)工者相對較少,只占22.50%,其中在91~180 d的占17.10%,在90 d(即三個月)以內(nèi)的更少,只有5.40%,說明貴州農(nóng)村勞動力外出務(wù)工就是務(wù)工,外出務(wù)工者是作為一項主業(yè)來經(jīng)營對待的,而不是像有些地方農(nóng)閑時外出務(wù)工,農(nóng)忙時在家務(wù)農(nóng)。就村域之間的比較來看,各村之間又還有一些差異。以累計就業(yè)天數(shù)在181~270 d為主的村有:水洞村77.50%、平初村61.94%、小場壩村56.4%和江西村87.18%;而以天數(shù)在271~360 d為主的村有長青村90.91%和麥穰村46.25%;在181~270 d和271~360 d占比都比較高的村有燈塔村、包包寨村和鎮(zhèn)江村;還有褚家山村打長工和短工都各自占了一定比例。這些差異說明,貴州農(nóng)村勞動力外出務(wù)工時間的長短,既和務(wù)工者當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣有關(guān),也和打工所在地用工單位的用工時間規(guī)律有關(guān)。

最后,再從外出務(wù)工者外出務(wù)工的現(xiàn)金收入來看(表8),外出務(wù)工現(xiàn)金收入人均13 274.32元。其中超過兩萬的村有長青村,人均收入24 539.77元,收入在1~2萬元的村有:平初村人均14 933.58、小場壩村人均17 852.20元、江西村17 976.92元、褚家山村18 659.79元、包包寨村15 727.91元和麥穰村16 431.25元;收入在1萬元以下的村有:水洞村5 417.10元、燈塔村6 560.89元和鎮(zhèn)江村8 976.31元。說明外出務(wù)工的現(xiàn)金收入差異,村與村之間還是很大的,人均收入最高村與人均收入最低村的絕對差是19 122.67元,最低村現(xiàn)金人均收入只有最高村的22.07%。再從外出現(xiàn)金收入在家庭收入中所占的重要程度看,10個村平均為53.25%,也就是說,外出務(wù)工的現(xiàn)金收入已經(jīng)成為家庭收入的重要來源,而不是像以前所認(rèn)為那樣,外出務(wù)工收入只是家庭收入的一個補充部分,可有可無。特別是像如平初村81.11%、小場壩村86.90%、江西村99.94%和褚家山村76.88%等4個村缺失了外出務(wù)工現(xiàn)金收入這一塊,整個家庭將無法生存下去。而像如長青村56.26%、包包寨村47.72%、麥穰村43.63%和鎮(zhèn)江村48.42%等4個村若缺失了外出務(wù)工現(xiàn)金收入這一塊,家庭的生存將發(fā)生很大的困難。而像水洞村37.34%和燈塔村20.47%,若缺失了外出務(wù)工現(xiàn)金收入這一塊,家庭生活將很難得到改善。因此外出務(wù)工現(xiàn)金收入這一塊已經(jīng)成為當(dāng)今貴州農(nóng)村家庭收入來源的主要部分,并將變得越來越重要。對于政府有關(guān)部門來說,應(yīng)正視和重視貴州農(nóng)村勞動力外出務(wù)工,其務(wù)工收入對家庭收入的重要程度,通過法律手段,規(guī)范外出務(wù)工者和用工單位的行為,使用工單位及時發(fā)放工資,外出務(wù)工者能及時、足額拿到務(wù)工報酬,只有這樣,國家的工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程才能得以順利推進(jìn)。

4結(jié)論與評述

該次調(diào)查涉及貴州農(nóng)村固定觀察點10個村,農(nóng)戶800戶,人口3 349人,農(nóng)村勞動力2 278人,涉及外出務(wù)工家庭663戶,外出務(wù)工者1 463人。

在貴州加速推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的進(jìn)程中,受工業(yè)化用工需求增加這一拉力和農(nóng)村現(xiàn)實生存壓力這一推力的作用下,使得貴州農(nóng)村勞動力紛紛外出務(wù)工。

從本次調(diào)查的結(jié)果來看,10個村被調(diào)查戶家庭勞動力占家庭人口的比例是68.02%,說明我國的“贍養(yǎng)負(fù)擔(dān)”比發(fā)達(dá)國家要重,這是不利于經(jīng)濟發(fā)展的。人均收入10 805.63元,普遍高于貴州全省農(nóng)村人均純收入,但村與村之間的差異較大,人均收入最高村與最低村的絕對差距是14 008.24元/人,最低村只有最高村人均收入的32.25%。

人均擁有土地面積0.05 hm2/人,這一擁有水平是比較低的,是很難使農(nóng)村家庭生存發(fā)展的。就當(dāng)年土地流轉(zhuǎn)來看,流轉(zhuǎn)戶發(fā)生率是15.88%,土地流轉(zhuǎn)量發(fā)生率是12.79%,這兩個數(shù)字并不高,說明貴州農(nóng)村經(jīng)濟不是很活躍。

從該次被調(diào)查外出務(wù)工戶和外出務(wù)工者的情況來看,外出務(wù)工者的家庭占到了被調(diào)查家庭的82.88%,外出務(wù)工者占到了家庭人口數(shù)的43.68%,占到了家庭勞動力的64.22%,這樣高的比例說明,貴州農(nóng)村勞動力外出務(wù)工已不再是劉易斯意義上的農(nóng)村剩余勞動力移轉(zhuǎn)問題,而是關(guān)系到貴州農(nóng)村家庭的生存及經(jīng)濟發(fā)展。

就外出務(wù)工者的具體情況來看,外出務(wù)工者的性別男女比例是6∶4,年齡主要在20~50歲,占到了77.58%。并且74.54%的外出務(wù)工者已婚,初中及以上學(xué)歷占到了71.20%。外出務(wù)工者的務(wù)工地點,涉及了15個省、自治區(qū)和直轄市。從人數(shù)上看,貴州省內(nèi)最多,占70.14%、其次是浙江占14.36%和廣東占9.88%。到其他省份的并不多,只有5.40%。

再從外出務(wù)工者務(wù)工途徑、從事職業(yè)、受訓(xùn)和合同情況來看,外出務(wù)工的途徑主要是親屬、老鄉(xiāng)介紹和去勞動市場找工作,占到了85.79%,而用其他途徑找工作,并不是十分有效。在通常意義上所說的傳統(tǒng)行業(yè),務(wù)工的人數(shù)并不是很多,只有一半的人,還有另一半的人到了其他行業(yè),也就是名目繁多的第三產(chǎn)業(yè)去務(wù)工就業(yè)。這說明現(xiàn)今的務(wù)工行業(yè)和門類已大大增加,同時也給外出務(wù)工者帶來了更多的就業(yè)選擇機會。就接受外出就業(yè)培訓(xùn)和接受農(nóng)技培訓(xùn)來看,比例也并不高,接受外出就業(yè)培訓(xùn)的只有10.33%,接受農(nóng)技培訓(xùn)的只有8.66%。在簽訂用工合同方面,由于受用工單位怕在用工中引起勞動糾紛及務(wù)工者自身法律和自身素質(zhì)的影響,簽訂用工合同的也并不多,只有18.84%。

最后從外出務(wù)工者外出務(wù)工的時間和收入情況來看,貴州農(nóng)村勞動力外出務(wù)工還是以長工為主,大半年至全年都在外出務(wù)工的人數(shù)占到了77.51%,外出務(wù)工者的人均收入也有13 274.32元/人,占到了家庭收入的53.25%,是家庭收入的一半以上。

總之,隨著貴州經(jīng)濟社會的后發(fā)趕超,為了實現(xiàn)到2020與全國同步進(jìn)入小康社會,關(guān)鍵在農(nóng)村的經(jīng)濟發(fā)展,而農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵,又在農(nóng)村家庭的經(jīng)濟發(fā)展,而農(nóng)村勞動力外出務(wù)工的收入占到了農(nóng)戶家庭收入的一半以上,已經(jīng)成為農(nóng)戶家庭的主要收入來源,并對農(nóng)戶家庭的生存與發(fā)展,將變得更加重要。

參考文獻(xiàn)

[1] 胡繼連.中國農(nóng)戶經(jīng)濟行為研究[M].北京:農(nóng)業(yè)出版社,1992.

[2] 馬鴻運.中國農(nóng)戶經(jīng)濟行為研究[M].上海:上海人民出版社,1993.

[3] 張筑平,辛耀.貴州農(nóng)戶家庭經(jīng)濟動態(tài)及相關(guān)政策建議[J].貴陽市委黨校學(xué)報,2014(2):1-6.

[4] 張筑平,李青.農(nóng)村勞動力就業(yè)結(jié)構(gòu)趨勢變化分析[J].貴州社會科學(xué),2007(9):128-132.

責(zé)任編輯胡劍勝責(zé)任校對李巖