全框架加層結(jié)構(gòu)形式ANSYS靜力有限元分析

武換娥

【摘要】本文應(yīng)用ANSYS有限元軟件中的實(shí)體模型對(duì)加層框架結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行了靜力有限元分析。

【關(guān)鍵詞】ANSYS有限元模型;外套框架;地震作用

1.工程概況

本文以某一四層鋼筋混凝土全框架結(jié)構(gòu)為基準(zhǔn),在該建筑物上采用分離式外套框架結(jié)構(gòu)加層法增加三層。該框架結(jié)構(gòu)為內(nèi)廊式四層鋼筋混凝土全框架結(jié)構(gòu)房屋,由于使用上的需要,決定在原有房屋上增加三層,同時(shí)使其外觀得以改善。原框架結(jié)構(gòu)為四層,總長(zhǎng)為35.1m,寬為14.5m,高為12.8m。因原結(jié)構(gòu)較低,擬采用分離式全框架加層結(jié)構(gòu)的加層方案,且在二層以上加中柱。原結(jié)構(gòu)平面圖如圖1所示。

圖1 原結(jié)構(gòu)平面圖

2.模型幾何參數(shù)的選取

梁、柱構(gòu)件截面選取的原則是:考慮梁、柱構(gòu)件的線剛度比是提高整個(gè)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和穩(wěn)定承載力的有效途徑,同時(shí)考慮,構(gòu)件截面尺寸、規(guī)格的選擇在物盡其用、經(jīng)濟(jì)合理的前提下還應(yīng)符合盡量統(tǒng)一、規(guī)整、方便施工的設(shè)計(jì)原則。參照這一原則,經(jīng)過(guò)反復(fù)多次的調(diào)整,該工程梁、柱截面選取見(jiàn)表3.1。

表1 梁、柱截面尺寸

構(gòu)件編號(hào) 截面尺寸(mm×mm)

Z(柱截面) 600×600

L1(底層梁) 1000×2000

L2(其余梁) 300×600

(3)模型物理參數(shù)的確定:

根據(jù)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50010-2010)[1],結(jié)合加層結(jié)構(gòu)房屋的特殊性,本加層結(jié)構(gòu)模型物理參數(shù)取為如下值:加層框架混凝土板采用 ,彈性模量 ,泊松比 ;梁、柱采用 ,彈性模量 ,泊松比 。

3.模型的建立

ANSYS靜力分析模型采用實(shí)體結(jié)構(gòu)模型,如下圖:

圖2 有限元模型

4.計(jì)算荷載及其工況組合情況

4.1 計(jì)算荷載

根據(jù)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB50009-2001)[2],荷載初始條件按以下標(biāo)準(zhǔn)取用:基本風(fēng)壓: ;基本雪壓: ;屋面(不上人)恒荷載 ;樓面恒荷載: ;樓梯間恒荷載: ;屋面活荷載(不上人): ;樓面活荷載: ;走廊樓梯活荷載: ;女兒墻自重: ;外墻體自重: ;內(nèi)墻體自重: 。

4.2 計(jì)算工況說(shuō)明

根據(jù)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB50009-2001)[2]和《高層建筑混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》(JGJ 3—2002)[3]本文按以下三種工況組合值選取最不利值確定:

工況一:1.2×恒荷載+1.4×活荷載

工況二:1.2×恒荷載+1.4×0.9×(活荷載+風(fēng)荷載)

工況三:1.2×恒荷載+1.3×水平地震作用

4.3 ANSYS計(jì)算加載方法

1)約束模型底部節(jié)點(diǎn)自由度;

2)梁、柱、樓板的自重,通過(guò)施加慣性荷載,結(jié)合已輸入材料參數(shù)及實(shí)常數(shù),程序自動(dòng)記入;

3)樓面恒載通過(guò)施加面荷載到實(shí)體模型上,墻體及樓梯自重荷載簡(jiǎn)化為梁間線荷載,施加壓力到梁?jiǎn)卧希?/p>

4)樓面、屋面活荷載同樣通過(guò)施加面荷載到實(shí)體模型上;風(fēng)荷載簡(jiǎn)化為柱間線荷載,施加壓力到柱單元上;

5)地震作用考慮水平地震作用,簡(jiǎn)化為柱間線荷載,施加壓力到柱單元上。對(duì)應(yīng)不同荷載定義了多個(gè)載荷步文件,采用波前處理器進(jìn)行求解[4]。

5.計(jì)算結(jié)果及分析

5.1 計(jì)算結(jié)果

圖3.1 結(jié)構(gòu)變形圖 圖3.2 總位移云圖

圖3.3 整體應(yīng)力云圖 圖3.4 底層應(yīng)力云圖

圖3 工況一作用下的結(jié)構(gòu)的各種云圖

工況一是恒荷載與豎向活荷載作用下的荷載工況組合。圖3給出了在工況一作用下結(jié)構(gòu)的變形和應(yīng)力云圖,從工況一作用下的結(jié)構(gòu)變形和位移云圖中可以看出:

1)采用實(shí)體單元建模時(shí)計(jì)算的底層大梁跨中撓度偏小,底層大梁跨中撓度為5.53mm。

2)底層柱呈現(xiàn)了較大的變形,呈現(xiàn)外凸?fàn)睢5讓又攺澢黠@,而上部柱子相對(duì)底層柱來(lái)說(shuō)變形很小,幾乎沒(méi)有發(fā)生變形。

3)從圖3.3和圖3.4可以看出加層框架結(jié)構(gòu)的最大應(yīng)力出現(xiàn)在二層柱與底層梁板交接位置,尤其是邊柱應(yīng)力最大,最大值為 。

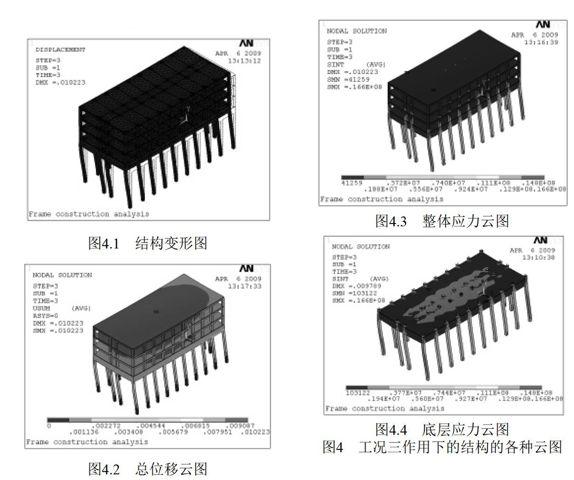

圖4.1 結(jié)構(gòu)變形圖 圖4.2 總位移云圖

圖4.3 整體應(yīng)力云圖 圖4.4 底層應(yīng)力云圖

圖4 工況三作用下的結(jié)構(gòu)的各種云圖

工況三是在水平地震作用和恒荷載作用下的荷載工況組合。圖4給出了在工況三作用下結(jié)構(gòu)的變形云圖和應(yīng)力云圖。

1. 由于底層柱的柱高最高,抗側(cè)移能力弱,從圖3.9可以看出,地震作用效應(yīng)顯著,在此工況下雖然發(fā)生了豎向變形和水平側(cè)移,但是以橫向水平側(cè)移為主,整個(gè)框架結(jié)構(gòu)沿 方向的側(cè)移較大,在水平荷載作用下,上部?jī)蓪觽?cè)移最大,側(cè)移值達(dá)到 。

2. 從圖4查詢(xún)得到在工況三作用下,結(jié)構(gòu)的底層柱腳的應(yīng)力最大,最大值達(dá)到 。

加層結(jié)構(gòu)在工況二(恒荷載與活荷載和風(fēng)荷載)作用下,其變形和應(yīng)力介于工況一和工況三之間,在此未列出。

5.2 計(jì)算結(jié)果分析

(1)通過(guò)上述計(jì)算可知:

① 在工況一作用下?lián)隙戎禐?。在工況一作用下結(jié)構(gòu)的撓度值很小,在工況三作用下?lián)隙戎瞪源笠稽c(diǎn),但是都不會(huì)與原建筑發(fā)生擠壓碰撞破壞。

③ 在工況三作用下計(jì)算的側(cè)移值為 。在工況三作用下加層結(jié)構(gòu)在橫向發(fā)生了側(cè)移,故而在設(shè)計(jì)時(shí)宜適當(dāng)加大原結(jié)構(gòu)與新結(jié)構(gòu)的間距。

(2)從結(jié)構(gòu)內(nèi)力圖上可以看出,柱子的內(nèi)力普遍較小,梁兩端的內(nèi)力較大,但都沒(méi)有超過(guò)我國(guó)規(guī)范規(guī)定的設(shè)計(jì)限值。其中柱子的內(nèi)力偏小的原因主要是柱截面偏大所造成的。

6.工程結(jié)論

通過(guò)對(duì)計(jì)算結(jié)果分析,可以得出下列結(jié)論:

(1)對(duì)于舊房加層改造這種特殊的結(jié)構(gòu)形式,特別是對(duì)于加層層數(shù)不是很高的建筑物,全框架加層結(jié)構(gòu)形式是比較合理的加層結(jié)構(gòu)形式。

(2)適當(dāng)?shù)母淖兗訉涌蚣艿闹孛妫軌蛟谝欢ǔ潭壬鲜沟貌牧媳怀浞掷茫瑥亩〉幂^好的經(jīng)濟(jì)效益。

參考文獻(xiàn)

[1] 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范GB 50010-2010[S].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2002.

[2] 中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范GB 50009-2012[S].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2002.

[3] 中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),高層建筑混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程JGJ 3-2010[S].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2002.

[4] 江世永,地震動(dòng)作用下即有建筑物柔性連接外套框架增層結(jié)構(gòu)體系的控制分析[D].上海:同濟(jì)大學(xué)博士學(xué)位論文,1994.