協同治理視閾下的城市社區權力運行機制分析

李梟

(東北財經大學 公共管理學院,遼寧 大連116025)

協同治理視閾下的城市社區權力運行機制分析

李梟

(東北財經大學 公共管理學院,遼寧 大連116025)

社區的快速發展使社區權力出現了新的變遷,政府、市場和社會關系的變化對社區治理各主體的權力范圍、權力配置與運行提出了新要求,多元主體有效參與的協同治理模式成為一種新的治理態勢。基于此,本文對城市社區治理主體進行了權力界定,梳理了社區治理權力運行的現狀與問題,并從協同治理視角提出了城市社區權力運行機制的合理選擇。

城市社區治理;協同治理;權力運行;多元主體參與

從權力運行的角度看,社區權力指調動社區內人力、物力和財力等資源的能力[1]。隨著工業化、城鎮化的快速發展,我國城市社區從置于國家權力之下的單位制管理體制,變遷為政府、社區自治組織、志愿組織、企業和居民多元主體參與下的社會權力多元化的協同治理格局,多元主體有效參與的協同治理模式成為一種新的治理態勢。經濟領域和社會領域的多元發展活力要求國家政治權力的退縮與放權,其他社區治理主體權利意識和權力存在感的增強更加快了對城市社區治理權力的重新配置。因此,本文結合我國城市社區治理變革現狀,從協同治理的視角對城市社區權力的運行機制進行分析。

1 我國城市社區治理主體的權力界定

1.1 政府組織的權力界定

在當前多元主體參與社區治理的現狀下,參與社區治理的政府組織要改變權力角色,從行政權力向社會權力轉變,履行服務型政府職能。政府組織的權力定位應當是行使服務者和宏觀管理者的權力,要嚴控政府相關職能部門將其行政事務向社區自治組織攤派,以削弱基層自治組織的自治能力。

1.2 黨組織的權力界定

在社區治理中,社區黨組織和黨委的權力也應進行明確界定。社區黨組織應在政治、思想、組織和日常生活等4個方面起到指導作用,其權力應明確社區建設發展的政治方向,旨在強化黨在基層執政的基礎,不應參與日常社區治理活動中的具體公共事務管理。

1.3 社區組織權力界定

社區組織包括城市居民委員會和業主委員會等自治組織。居委會的職責權力包括:宣傳法律法規和國家政策、辦理公共事務和公益事業、調解民間糾紛、維護社會治安、協助政府部門辦理各項工作、開展便民利民的社區服務活動、向政府反映民眾意見等。業主委員會的權力基于社區業主的物權,包括選擇物業管理企業并與其簽訂服務合同、監督其履行合同內容、向業主大會報告物業管理情況并向物業反饋意見等。

1.4 社區居民權力界定

城市社區居民的權力通過有效參與治理體現為管理權和監督權兩方面。社區居民通過參與社區居委會和業主委員會等組織的活動來行使對社區事務的自我管理權,并體現其自我管理的主體性和治理責任感。同時,亦通過監督社區其他治理主體的日常行為行使監督權,推動社區管理主體權力運行的合法化和規范化。

2 城市社區治理權力運行的現狀及問題

2.1 城市社區權力結構的演變

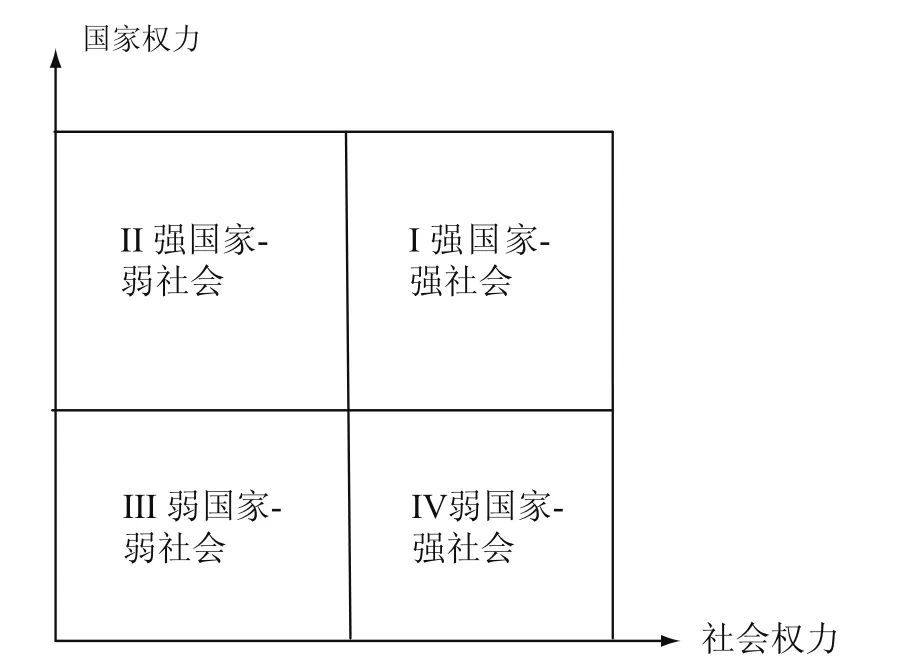

社區權力是國家權力和社會權力的集中體現,我國城市社區權力結構的形成經歷了國家權力與社會權力的不斷演變過程。國家權力由政府行政機關行使,代表一種強制性力量;社會權力由非行政主體行使,代表一種自主性力量。就國家與社會的關系,根據二者權力配置的不同,一般可以分為4種類型,即強國家-強社會、強國家-弱社會、弱國家-強社會、弱國家-弱社會,如圖1所示。在不同類型下,社區管理模式各異,不同社區管理模式具有不同的社區權力結構配置[2]。

圖1 國家權力與社會權力配置的4種類型

“強國家”意味著國家具有高度權威,政府具備強而有效的治理能力。國家高度權威是指國家對內擁有超越各種社會力量尤其是占有某種資源優勢的利益集團的特殊要求,以清正廉明形象實現其所代表的大眾利益的能力,同時對外維護國家主權與尊嚴不受侵犯;政府強而有效體現在治理行政能力上,表現為維持政府組織穩定發展,運用公共權力整合社會資源,從而向社會提供高質量的公共服務。“強社會”突出社會的獨立性,體現在社會中的各個非政府組織在法律框架下的不同領域具有自主性、自助性和自治性。“弱國家”和“弱社會”則相反。

我國社區權力結構的演化歷程經歷了由“國家一元化結構”逐漸向“國家-市場-社區多元化結構”轉變的階段,即經歷了由“強國家-弱社會”到“強國家-強社會”的轉變。改革開放前,國家壟斷權力資源,傳統社會受控于“國家一元化結構”,通過行政機制建構自上而下的層級制,形成具有垂直性和依附性的權力關系結構,“單位制”便是國家一元化結構環境下的產物。此時,社區權力表現為一元化的特征,社區內的政治、經濟和社會權力全部集中于政府部門即街道辦事處。由于計劃經濟解體,市場經濟體制下社會和市場都獲得了一定的自主權,隨著市場環境的成熟,社會力量得到了一定的培育,非政府組織在社區治理過程中發揮越來越重要的作用,比如社區居委會、業主委員會等居民自治組織有效承擔起了基層社會治理的職責。

在城市社區治理權力結構的演變過程中,“強政府-強社會”在當前而言是一種有效的治理模式。在社區建設與發展過程中,“強政府”體現在政府和黨組織履行社區治理的職責,其在決策過程中所起的主導作用能夠提高社區治理的效率,同時發揮其權力優勢動員其他主體參與到社區治理環節。“強社會”則要求政府對社區治理要從“行政管理”到“公共服務”進行角色轉變,簡政放權,將能夠由社會運行的權力歸還于社會,通過社會其他主體來整合社區資源,協助政府權力進行基層社會的管理,增強社區自治組織的自治權,提升社區居民的治理參與能力。當前國家還權于市場和社會所形成的“國家-市場-社區多元化結構”,表明了權力與資源在政府、企業、非營利組織之間的分化與配置,這種權力配置能有效實現權力間的相互協調與監督,提高治理績效,達到良好的自治效果。

2.2 城市社區權力運行的現狀

以社區居委會為自治權力行使主體的城市社區權力結構,一方面體現了社區居民能夠通過自治滿足自我參與的訴求,另一方面也體現了政府對社區治理權力的讓渡。但是,“國家-市場-社區多元化結構”這種“強國家-強社會”模式在我國現實狀況下還不成熟,社區權力運行機制存在失靈現象,權力結構的失衡產生了不合理現象。

11月5日中國尿素出口價格指數(CNEI)為1992.61點,環比下跌62.62點,跌幅為3.05%;比基期上漲133.61點,漲幅為7.19%。

首先,社區自治權力的行政依附性導致自治權力虛化。雖然傳統意義上的全能政府主義局面得到扭轉,社區治理朝著居民自治方向發展,但是國家權力與社會權力的博弈關系仍然很復雜,社區治理中的社會功能并未在政府權力中實現有效分離。一些地方政府對社區發展還采用行政考核方式,對居委會的人事權和財政權進行干預,導致社區自治組織表面上呈自治的假象,但實質上仍具濃重的行政色彩,這種依附于國家權力的社區自治權力導致了社區治理權力結構的失衡,社會權力虛化明顯。

其次,多元主體參與社區治理產生權力抗衡性。這種權力抗衡性是指由于權力結構的失衡,基于各主體間利益的非均衡性產生了權力運行過程中的矛盾沖突。市場經濟體制下,代表國家權力的街道辦事處并未將社區自治權力真正歸還于社區居委會,反而繼續將其置于行政管理體系中。政府其他職能部門利用行政權威將部分行政業務攤派給社區,居委會承擔這些行政事務導致其自治精力的分散和職能的越位和缺位。這種權力抗衡性的后果是代表社區居民行使自治權力的居委會變成半行政化性質的機構,一方面國家權力的威信下降,另一方面削弱了其他主體參與社區治理的積極性,社區治理的成本增加。

最后,社區權力運行機制在實踐中存在不合理性。從國家宏觀層面上看,運行機制中的3種權力分別為決策權、執行權和監督權,三者職責劃分的彈性使得3種權力相對獨立又彼此制約,理想狀態下趨向協同。但在微觀層面,從決策機制看,社區決策由街道辦事處代表政府意志決定或者全過程處理單一事件,很難實現將社區居民意愿融入決策中,造成決策權力過大,降低決策效率;從執行機制看,社區居委會并未明晰自身執行權的邊界,所行使的執行權甚至等同于國家行政權力,在社區治理中“越位”,難以體現社區居民的意志;從監督機制看,很少有監督和制約國家權力和社區自治權力的力量,特別是對于行使權力的合法性的監督。

2.3 社區權力運行機制失靈的原因

造成這種失靈現象的原因有很多,既有基于我國計劃經濟體制下遺留的歷史問題,也有現行法制建設方面的缺失和國家對城市社區治理認識上的誤區。

首先,社區自治權力的缺失源于對城市社區中各個治理主體間權力界定的模糊不清。從我國城市社區建設與發展的歷史過程來看,社區發展一直處于“強政府”狀態,基層社會的管理工作始終處于國家權力的直接控制下。改革開放前,城市社區管理基本上是全能政府主義的行政管控模式,這造成了街道辦事處的行政權力不斷擴張膨脹,同時壓縮了社會權力和居民自治權力的行使空間。居委會的行政化也導致了居民自治程度的弱化,居委會難以有效動員其他主體參與社區的管理事務,社區居民容易對國家權力投不信任票。隨著社區制逐漸取代單位制,全能政府將權力下放,將屬于社區自治的權力讓渡給居委會。然而,居委會雖然是社區民眾集體行動的代理者,但現實生活中受街道辦事處和其他職能部門的行政干預,無法發揮其自治特性[3]。另外,強國家權力也壓制了志愿性組織的發展。因此,各主體間權力界定模糊不清是導致城市社區自治權力缺失的原因。

其次,社區權力運行的制度建設落后。1990年出臺的《中華人民共和國居民委員會組織法》中規定,由不設市或轄區內的人民政府決定居民委員會的設立、撤消和規模的相關原則,這在法律制度層面上縮小了社區自治權力的范圍,同時為國家權力干預社區自治權力提供了依據。而且對于社區自治組織的權力和職責缺少法律層面上的細致劃分,國家也未出臺相關規定明確社區公共事務的決策是否需請示政府的派駐機構,是否可通過自治權力實現自我管理、自我決策,這又為行政部門利用人事權和財務權干預自治權留下了發揮的空間。因此,社區權力運行的制度建設滯后也導致了社區權力運行機制的失靈。

3 多元主體參與下的協同治理

協同治理是指通過多元治理主體的參與和合作尋求有效治理結構的過程。隨著社會治理由單一中心向多中心的轉變,其實施主體不僅是黨和政府,還要依賴于各類社會力量的協同參與。社區治理作為社會治理體系的一部分,亦需要有效依托各類社會力量的協同參與,因此城市社區治理的權力配置和運行應順應社區發展規律和發展趨勢,實行多元主體參與下的協同治理模式。

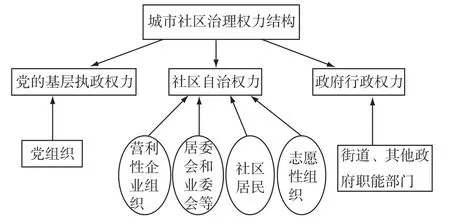

3.1 協同治理模式下的城市社區治理權力配置

在協同治理下的城市社區權力結構中,黨的基層執政權力由社區黨組織行使,社區自治權力的行使主體包括營利性企業組織、居委會和業委會等自治組織、社區居民及社區志愿性組織,政府行政權力由街道辦事處和其他政府職能部門行使。在社區權力結構政治運行過程中,應堅持黨組織在政治、思想和組織上的組織領導地位,政府行政機構或職能部門應隨市場經濟改革和社會事務的發展進行適度放權,將部分公共事務讓渡于社會和市場,培育第三部門的發展,讓社區自治組織、中介組織、志愿組織和社區居民真正實現社區自治。

圖2 協同治理下的城市社區治理權力結構配置

城市社區治理權力配置的最終目的是:在多元主體參與的權力結構中通過整體主體權力的力量和社區資源,實現結構中縱向和橫向的權力互動,使社區居民利益最大化,保障和促進社區民主自治。

3.2 協同治理下的城市社區權力運行機制選擇

隨著社區治理權力多元化格局的形成,協同治理要求各主體的權力關系不單是靜態的制度化安排,即不再實行傳統行政管制體制下的垂直單一權力運行機制,而是實行不同治理主體間合作互動的權力動態運行機制。這種社區權力動態運行機制的邏輯是:多元主體積極參與城市社區治理活動,實現行政權與自治權之間的互動,圍繞社區公共事務處理和社區資源共享的權力關系進行優化配置,形成自下而上與自上而下相結合的互動式權力運行機制。

協同治理下的互動式治理權力運行機制強調運用權力加強對社區資源的控制、影響以及整合,在各主體所構成的互相制約且協同合作的權力網絡框架內,城市社區治理主體之間也通過制約與協作實現權力的均衡。權力框架內的制約性強調自治權對行政權的依附性,政府雖將部分城市社區管理權下放,但仍對社區建設起主導作用,黨組織在思想和組織領導上仍居主體地位;而協作性則是多元主體間權力的協同合作,即自上而下與自下而上相結合的雙向互動,強調以資源共享為基礎,實現利益最大化為目標,各主體的合作治理盡可能實現權力的均衡配置。

總之,在現實社區治理實踐中,社區權力運行機制應是一種多元主體積極參與的協同治理運行過程,強調其互動性,促使社區權力主體間關系中的非正式規則與正式規則共同發揮作用。通過正式的組織關系可以為社區權力的運行提供正式性和合法性,保證運作的組織化、合法化和制度化,而通過非正式的組織關系保障社區權力關系在社區文化等方面的協調。最終,通過靜態與動態的治理權力互動,達到政府治理和社會自我調節、居民自治良性互動的基層社區協同治理的發展目標。

[1] 閔學勤.社區權力多元認同中的公民性建構[J].社會,2011(4):29-48.

[2] 孫小逸,黃榮貴.再造可治理的鄰里空間:基于空間生產視角的分析[J].公共管理學報,2014(7):118-126.

[3] 陳朋.互惠式治理:社區治理的日常運作邏輯[J].江蘇社會科學,2014(5):97-104.

Analysis of Urban Community Power Operation Mechanism in the Perspective of Synergetic Governance

LI Xiao

(School of Public Administration,Dongbei University of Finance and Economics,Dalian 116025,China)

The rapid development of community makes community power have new changes.In this situation,the changes of the relation among the government,market and society present new requires on the power range,allocation and operation of each subject of community governance.Moreover,the synergetic governance mode with the effective participation of multi-subject becomes a new trend.On this basis,this paper makes a definition on urban community power subjects,and introduces the status quo and problems of community governance power operation and gives the reasonable selection of the operation mechanism of urban community power from the perspective of synergetic governance.

urban community governance;synergetic governance;power operation;multi-subject participation

F241.4

A

1009-3907(2015)03-0031-04

2015-01-06

遼寧省財政廳科研項目(14C025);遼寧省經濟社會發展研究課題(2015lslktziglk-01);東北財經大學學科建設支持計劃(XKT-201409);東北財經大學遼寧省高等學校一流特色學科帶頭人支持計劃(XKRC-201417)

李梟(1986-),女,遼寧沈陽人,博士研究生,主要從事行政管理研究。

沈 玲