關于加強農村籍大學生職業指導的幾點思考

閆妍

(天津職業技術師范大學 天津 300222)

根據《2013年全國教育事業發展統計公報》的統計,全國各類高等教育在校學生總規模達到3 460萬人①。在政府和高校構建的獎助學金、助學貸款等體系的扶持下,很多貧困的農村籍大學生“上學難”的現象有了明顯改觀。然而,伴隨著擴招引發的國內高校畢業生數量連年遞增,就業形勢卻顯得越發嚴峻,2014年,全國高校畢業生人數已突破700萬人。在近期中國青少年研究中心發布的《全國六類重點青少年群體研究報告》中顯示,2008—2014年,大學畢業生(不含博士生)中,未就業的大學生占20.7%,來自鄉鎮和農村的分別占27.1%和25.7%,來自省會城市和直轄市市區的僅占13.2%。②由此可見,農村籍大學生在就業中面臨的困境與艱難更值得關注。

一、農村籍大學生就業難引發的連鎖反應

高校擴招增加了農村籍大學生接受高等教育的機會,但如果他們千辛萬苦讀完大學而不能順利完成從校園到職場的過渡,不僅會給個人、家庭造成經濟負擔,同時也會給社會帶來一系列的負面連鎖反應。

(一)就業難導致家庭更加貧困

根據《中國農村統計年鑒 2014》的數據顯示,2013年,農村居民人均年純收入達到8 895.9元,③由于我國東西部經濟發展存在明顯差距,很多西部農村的家庭收入要遠低于平均值。然而,公辦普通高校的學費標準普遍提高,培養一名大學生4年至少需要5萬元左右。支付這筆巨額學費,對于年收入不足萬元的農村家庭可謂捉襟見肘,有的家庭甚至是舉家向鄰里親友借債來承擔這筆巨額投資。巨額投資的背后是這些農村家庭希望可以通過子女畢業后順利找到工作,獲得穩定的收入以緩解家庭經濟負擔。然而,在現實中,農村籍大學生的就業困難導致部分學生在畢業后處于失業或就業不穩定狀態,高額的教育投資不能及時得到補償,辦理的助學貸款不能及時償還,使本就經濟負擔沉重的農村家庭雪上加霜,不但無法改變家庭貧困的現狀,反而會進一步導致農村家庭更加貧困。

(二)就業難導致棄學現象突顯

對于很多農村家庭而言,對教育的投資主要期望日后子女在個人前途、家庭收入及家庭榮譽等方面得到回報。然而,在農村籍大學生就業困難的現實面前,很多家庭,特別是貧困家庭產生了“讀書無用”的想法,認為“讀萬卷書不如找份工”,放棄了“知識改變命運”的信念,很多農村家庭的子女中途放棄學業,進入城市打工成為家庭收入來源的主要支柱。棄學后在城市打工的過程中,由于自身在學歷、技能上的欠缺,他們僅能從事一些收入低、工作環境差、不穩定的臨時性工作,且由于是農村戶籍,難以融入城市生活,成為城市邊緣的弱勢群體。從長遠看,農村籍大學生數量的銳減勢必會導致農村勞動力素質的降低。

(三)就業難導致資源嚴重浪費

農村籍大學生畢業后不能順利就業,導致所學知識不能及時轉化為社會生產力,而知識、技能又在日新月異地發展變化,如果知識不能及時轉化為物質成果,必然會造成日后競爭力的減弱,導致知識和人才的嚴重浪費。

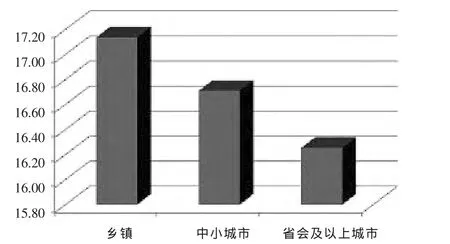

此外,殘酷的就業現實使未就業的農村籍大學生生活窘迫、精神壓抑,飽受來自個人和家庭的雙重壓力及社會的排擠。從北京青年壓力管理服務中心發布的《2014中國大學生就業壓力調查報告》數據中可以看出,無論是在家庭、社會層面,還是在個人壓力源維度,來自鄉鎮的畢業生都較城市畢業生感受到更多的現實壓力。④(見圖1)

圖1 生源地與壓力體驗示意圖

超負荷的壓力很容易導致農村籍大學生出現如仇富、憤世等極端的觀念或扭曲的心理。同時,急功近利的心態也使他們很容易被違法犯罪分子蠱惑,為了獲取巨額收入不惜鋌而走險,參與傳銷、販毒等非法活動,從莘莘學子到階下囚的例子不勝枚舉,成為威脅社會安定和協調發展的隱患。

二、農村籍大學生就業難的原因分析

對于造成農村籍大學生就業困難的原因,可主要從社會、學校和個人三個方面進行歸納。

(一)社會方面

1.就業容量小

伴隨著高校擴招,每年涌入勞動力市場的新成長勞動力呈井噴態勢。從社會的角度看,面對勞動力供給數量的激增,社會必然要為大學生提供足夠的就業機會,從而平衡勞動力的供需總量。但在實際操作中還存有不足。以天津市為例,2013年,高校畢業生為14.1萬人,而新增就業人數中新成長勞動力為13.77萬人。⑤通常中小企業是吸納勞動力的主力軍,從國際上看,一個國家99.5%的企業屬于中小企業,應有65%~80%勞動者在其中就業。但目前我國中小企業數量過少,截至2013年,注冊的中小企業數量僅4 200萬個,在城鄉私營企業就業及個體就業人數為21 856.3萬人,占2013年就業總人數的28.4%。⑥《2014年中國大學生就業報告》中的數據顯示,在2013年畢業的大學生中,有51%的畢業生選擇在300人及以下規模的中小型用人單位就業,且大多為民營企業或個體,⑦但由于部分企業存在用工不規范、工資待遇低、發展空間小等問題,導致畢業生的就業滿意度在調查的各用人單位類型中最低。

2.戶籍限制

現行的戶籍制度成為阻礙農村籍大學生在城市就業的因素之一,如在一些公務員、事業單位編制招工考試中,都對非本地生源進行了限制。此外,一些用人單位以降低人才費用為由,通常選擇有當地戶籍的大學生,而把農村籍大學生拒之門外。另外,在城鄉二元分割的體制下,城鄉間的教育資源分配也存在明顯差距,弱化了的農村基礎教育導致農村大學生先天“營養不良”,為日后參與激烈的就業競爭埋下隱患。

3.就業歧視

勞動力總量的供過于求使得用人單位的用人自主權過度強化,從而引發了不可遏制的就業歧視。農村籍大學生由于處于一個相對較弱的地位,自然很容易成為就業歧視的對象。農村出身、素質不高、不善溝通、家庭負擔重、缺乏文藝才能等都成為用人單位拒絕錄用農村大學生的理由,導致很多農村籍大學生在同等條件下失去了就業機會。

(二)學校方面

從學校的角度看,高校專業設置、人才培養模式與市場需求脫節和錯位導致大量畢業生的結構性失業。目前,我國大學的專業設置、課程設置缺乏前瞻性,不能依據市場的變化及時做出調整,造成畢業生供給結構與勞動力市場需求結構不匹配。此外,高等教育對人才綜合能力的培養質量不過硬,培養的技能型和創新型人才不足,導致畢業生缺乏實踐經驗和實操技能,無法適應崗位需要。據《2014年中國大學生就業報告》顯示,70%的本科畢業生、64%的高職高專畢業生認為學校安排的實習和實踐環節不夠。⑦另外,高校在培養人才的過程中忽略了農村學生與城市學生的個別差異,按照統一的培養目標和培養方式進行批量培養,導致農村大學生缺乏競爭優勢。此外,雖然很多高校都設有就業指導中心,并開設了職業生涯規劃課程,但在職業指導過程中,偏重于就業指導,方法手段單一,針對農村籍大學生特點的就業幫扶指導力度不夠,導致他們就業觀念落后、職業技能缺乏,很難實現就業或穩定就業。

(三)個人方面

1.缺乏社會資源

在很多畢業生群體中存在“找工作靠關系”這種觀念。人才的競爭以實力為重,但也不可否認,勞動力市場的擇業競爭仍存在不公平現象,人際關系不可避免地滲入到人才選聘環節中。例如,機關、國企甚至私企在招聘時,托關系走后門的現象屢見不鮮。城市籍大學生的父母多多少少擁有一些社會關系,利用這些“人脈”資源可以為子女就業鋪路搭橋,但農村籍大學生的社會資源主要集中于農村,且多是處于社會底層、社會影響力相對較小的農民。社會資源的相對貧乏使農村籍大學生在各種完全不透明的招聘中失去去平等的就業機會。

2.競爭能力薄弱

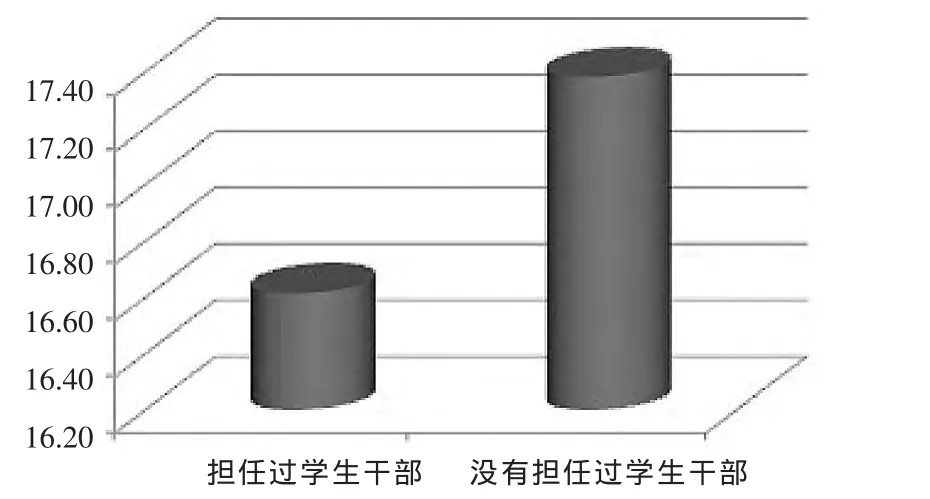

用人單位在招聘時除了看重專業成績外,更看重求職者的綜合素質與能力。根據《2014年中國大學生就業報告》,重要的工作能力主要包括有效的口頭溝通、積極學習、協調安排、學習方法、時間管理和解決復雜問題的能力。與城市籍大學生比較,農村籍大學生的綜合素質與能力明顯偏弱。一方面,農村籍大學生在入學時,其語言表達、組織協調、電腦操作、英語口語、文體才藝等方面的能力及素質普遍低于城市籍大學生;另一方面,根據《2014中國大學生就業壓力調查報告》的數據統計,在校期間擔任過學生干部的畢業生由于承擔了更多的事務壓力,得到了更多的鍛煉,他們的實際工作能力與抗壓能力明顯高于沒有擔任過學生干部的畢業生,如圖2所示。在大學四年期間,由于經濟、心理等方面的原因,農村籍大學生在參與社團活動、社會實踐和擔任學生干部等方面表現出參與意愿不強烈或競爭力不夠,缺乏鍛煉提高的機會。早期的“先天不足”和后天的“營養不良”導致其在就業時的競爭能力往往拼不過城市籍大學生。

3.就業觀念落后

根據《2014年中國大學生就業報告》的數據統計,2013屆本科畢業生選擇在泛長江三角洲區域經濟體、泛渤海灣區域經濟體和泛珠江三角洲區域經濟體就業的比例分別占27.2%、23.6%和20.2%,而在陜甘寧青區域經濟體、東北區域經濟體和西部生態經濟區就業的比例僅占6.1%、1.9%和0.8%。⑦“魚躍龍門”的觀點在農村籍大學生中可謂根深蒂固。很多農村籍大學生寧愿在大城市的一級勞動力市場“哭”,也不愿意回到農村的二級勞動力市場“笑”,國家一系列“三支一扶”、“支援西部”的就業扶助政策沒有引起大學生的足夠重視與響應。農村籍大學生在擇業時通常會選擇工資高、社會保障及福利待遇高的國家機關和“三資”企業。一方面,主要是迫切希望通過“好工作”收回前期的教育投資,改善家庭的經濟狀況;另一方面,渴望通過體面穩定的工作實現“光宗耀祖”。殘酷的就業現實將很多就業期望值過高的農村籍大學生擋在就業門檻之外。

圖2學生干部經歷與壓力體驗示意圖

三、學校針對農村籍大學生開展職業指導工作的內容和方法

提高農村籍大學生就業率,破除其就業困境,需要國家、社會、學校、用人單位及學生個人多方參與,共同努力。國家需要進行政策引導,改革傳統城鄉戶籍制度,對于接受農村籍大學畢業生的用人單位在稅收等方面給予補貼或減免,制定鼓勵農村籍大學生回鄉的政策等。社會應充分利用各種媒體進行國家政策的正面宣傳,傳遞正能量,引導農村籍大學生轉變擇業觀念。高校在專業設置及人才培養方面,應注重社會需要及技能型、應用型人才的培養,特別是對于農村籍大學生,一方面,要加強針對農村發展需要,如現代農業發展、農業科技應用、生態旅游、農村醫療、基礎教育等課程的設置;另一方面,要提升農村籍大學生的動手能力及社會適應能力,促使他們在城市和鄉村都可以有用武之地;農村籍大學生則應在國家、社會和學校搭建的平臺上積極發揮主觀能動性,改變觀念、提升技能。筆者擬就學校層面具體探討對農村籍大學生展開職業指導工作的具體內容及有效方法。

高校在對農村籍大學生展開職業指導工作時首先應該明確一個概念,即職業指導非就業指導。《創新職業指導——新理念》一書對“職業指導”的定義是“為求職者就業、就業穩定、職業發展和用人單位合理用人提供咨詢、指導及幫助的過程”。⑧據此,在對農村籍大學生開展職業指導時應明確三個目的:一是幫助其完成從校園到職場的過渡,順利就業;二是注重其職場工作技能的提升,穩定就業;三是根據其自身特點規劃職業生涯,成功就業。根據這三個目的,對農村籍大學生開展職業指導工作時的側重點及有效方法包括以下三個方面。

(一)詳解政策、樹立典型

為了緩解大學生就業難問題,國家出臺了一系列政策。針對農村籍大學生就業,尤其是返鄉就業的,如“三支一扶”、“到村任職”、“西部計劃”、“農技特崗”等各類基層就業項目,⑨以及自主創業的扶持政策,目前并沒有引起農村籍大學生足夠的重視,從而導致戶籍在農村的大學生仍然在大中城市苦苦尋找著屬于自己的一席之地。返鄉就業是緩解農村籍大學生就業困境的出路之一,他們了解農村的實際情況、擁有專業知識及技能、掌握一定的人脈資源,更能夠開展實際工作,不僅可解決就業問題,更可以通過積極創業實現個人價值。戶籍在農村的大學生畢業后不愿返回原籍就業,一方面是由于個人觀念問題,那些一心扎根大城市的農村籍大學生并沒有意識到返鄉就業所具有的 “成本低”、“機會多”、“有歸屬感”等優勢;另一方面,更重要的是他們對于國家相關扶持政策的具體內容只知其一不知其二。學校應擔負起為農村生源的大學生進行政策解讀的責任,通過開展系列講座、政策問答競賽、櫥窗展示、校園板報等方式,多渠道、多途徑地讓農村籍大學生能夠詳細了解全國性的和地域性的優惠扶持政策的具體細則,如各類基層就業項目的申請條件、受理程序、服務年限、待遇及保障政策、服務期間的檔案管理以及在服務期滿后可享受的優惠等,以及針對自主創業方面如貸款的辦理、稅費減免的優惠舉措等。同時,可通過樹立返鄉就業成功的典型作為榜樣,進行積極的正面引導,以點帶面傳遞正能量,增強農村籍大學生返鄉就業的信心和決心,使其投身于新農村建設,在廣闊天地大顯身手。

(二)心理疏導、調整觀念

城鄉分割的體制導致基礎教育資源在城鄉間的分配并不合理,從而使很多農村生源的大學生入學時在英語、溝通、才藝甚至普通話等方面與城市大學生存在一定差距,物質條件、生活習慣、思維方式等方面的差異,加之有些農村籍大學生性格內向靦腆,使他們很容易產生自卑心理,不愿主動與其他同學進行交流,甚少參加集體活動,心理處于亞健康狀態,容易產生極端偏執的想法,在遭遇就業挫折后一蹶不振。針對這一普遍現象,學校應注意對農村籍大學生的心理疏導,通過課堂授課、個別咨詢、案例分析、人員素質測評等方法幫助他們正確進行自我剖析,正視自身的弱勢,采用光明思維法、積極性心理暗示等方法進行心理調適,克服自卑心理,增強自信心,為他們搭建平臺,開展“展示農家子弟風采”等系列活動,提升其外在形象、內在修養及綜合素質水平,加快他們融入城市集體生活的速度。同時,根據其自身特點結合職業選擇理論通過專業講座、專家咨詢等手段幫助他們進行職業生涯規劃與管理,有針對性、有目的性地進行職業選擇,避免走彎路、走錯路,提高就業成功率。此外,對于部分農村籍大學生所持的非國家機關不進、非“北上廣”不去、返鄉就是沒出息等狹隘不良的擇業觀念要及時進行糾正,幫助他們擺正在勞動力市場中的位置,避免高期望所帶來的現實沖擊,應將眼光放遠,立足于長遠的個人發展。

三、增強技能、穩定就業

針對農村籍大學生開展的職業指導工作一個最基本的目的是幫助他們順利就業,所以幫助他們掌握有效的求職技巧,為他們提供可靠的用人需求信息,提供供需雙方洽談的機會是非常必要的。學校可以通過專題講座的方式為他們講解職場禮儀、簡歷撰寫、面試技巧等方面的注意事項,并通過情境模擬的方式使其將學到的知識靈活使用,盡可能多地積累足夠的經驗以準備接受考驗。此外,學校應與用人單位建立長期廣泛的聯系,一方面,為農村籍大學生提供在學期間的實踐、實習機會,幫助他們提升工作能力;另一方面,通過專場招聘會的開辦為農村籍大學生的就業架橋鋪路。

學校不僅要為農村籍大學生提升就業技能進行專業指導,更要注意基本工作能力的培養與塑造,因為順利就業只是暫時的成功,而穩定就業、實現個人職業生涯目標才是最終的成功。然而,在《2014年中國大學生就業報告》中關于離職類型及就業滿意度的分析中,畢業生工作半年內的離職率為34%,三年內發生工作轉變的為41%,這中間有48%的畢業生轉換了行業;畢業生進入職場半年后的就業滿意度為56%,而三年后的就業滿意度下降為43%。⑦就業不穩定、滿意度低與自身能力不能滿足工作要求有著密切的聯系。根據麥可思研究院參考美國的SCANS標準對理解與交流能力、科學思維能力、管理能力、應用分析能力和動手能力等五大類型基本工作能力的評定,應屆畢業生對上述基本工作能力的掌握水平平均低于工作崗位要求的水平,能力滿足度為81%。在基本工作能力中重要程度較高的如口頭溝通能力、科學分析能力、疑難排解能力等是成為優秀人才(三年內晉升次數三次及以上)所必須具備的。這些能力不可能從課本中習得,也不可能在短時間內突擊提升,只能通過實際鍛煉,需要長期的培養才能具備。所以,學校應特別對在這些方面相對更弱的農村籍大學生進行能力塑造與提升,鼓勵他們積極參與社團活動,擔任一定的職務,參與一些活動,并積極為他們聯系實習、實踐單位,切實參與到用人單位的實際工作中去。

在就業形勢嚴峻的今天,緩解大學生就業困境,特別是解決這其中的弱勢群體——農村籍大學生就業難的問題,需要社會、學校、家庭、個人多方共同努力,其中學校應擔負起對農村籍大學生進行職業指導的重任,增強其自信心,塑造并提升其就業競爭力及基本工作能力,使他們在廣闊天地里大有作為、大顯身手。

注釋:

①數據來源:《2013年全國教育事業發展統計公報》

②數據來源:《全國六類重點青少年群體研究報告》

③數據來源:《中國農村統計年鑒2014》

④數據來源:《2014中國大學生就業壓力調查報告》

⑤數據來源:《天津年鑒2014》

⑥數據來源:《中國統計年鑒2014》

⑦數據來源:《2014年中國大學生就業報告》

⑧勞動和社會保障部培訓就業司,中國就業培訓技術指導中心:《創新職業指導——新理念》,中國勞動社會保障出版社2011年版

⑨教育部積極采取措施力促農村大學生就業[EB/OL].[2015-01-07].http://www.moe.gov.cn/publicfiles/busi ness/htmlfiles/moe/s5987/201402/163921.html.

[1]熊漢忠.2014中國大學生就業壓力調查報告[EB/OL].[2015-03-23].http://blog.sina.com.cn/s/blog_499f915d 0102e620.html.

[2]天津市統計局,國家統計局天津調查總隊.天津年鑒2014[M].北京:中國統計出版社,2014.

[3]麥可思研究院.2014年中國大學生就業報告[M].北京:社會科學文獻出版社,2014.

[4]袁興國.高校農村籍畢業生就業特點及對策[J].江蘇高教,2010(9).

[5]張穎.關于加強大學職業指導工作的幾點思考[J].紹興文理學院學報,2012(10).