高職藝術(shù)設(shè)計類專業(yè)項目化課程的設(shè)計與實施——以服裝設(shè)計專業(yè)為例

韓天爽

(四川城市職業(yè)學(xué)院 四川 成都 610101)

對高職院校藝術(shù)設(shè)計類專業(yè)學(xué)生職業(yè)能力的培養(yǎng),應(yīng)依托“教學(xué)內(nèi)容與職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對接、教學(xué)過程與生產(chǎn)過程對接”的理念,讓學(xué)生在大量的模擬、仿真乃至真實的職業(yè)環(huán)境中完成學(xué)習(xí)和實踐,而這類課程的一個典型形式就是項目化課程。

高職藝術(shù)設(shè)計類項目化課程,要求在校企合作的模式下,通過將企業(yè)項目植入課程內(nèi)容,使學(xué)生在以真實項目承接者的身份完成項目任務(wù)的過程中逐步掌握對應(yīng)崗位的職業(yè)能力。本文以服裝設(shè)計專業(yè)的設(shè)計類課程為例,展開對此類課程如何設(shè)計與實施項目化教學(xué)的探討。

一、項目化課程的設(shè)計

(一)課程內(nèi)容的設(shè)計

在課程設(shè)計之前,首先要選定一家設(shè)立有設(shè)計開發(fā)部的校企合作服裝企業(yè),最好是品牌服裝企業(yè),這樣的企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)具有一定的周期性,開發(fā)程序較正規(guī),便于與教學(xué)周期和教學(xué)內(nèi)容相匹配。可以將合作企業(yè)真實的新季產(chǎn)品開發(fā)項目直接植入課程內(nèi)容,按照企業(yè)一個完整的品牌服裝開發(fā)流程和開發(fā)要件,將課程內(nèi)容設(shè)計成品牌服裝企劃方案制作、新季產(chǎn)品款式開發(fā)、品牌產(chǎn)品推廣方案設(shè)計等三個模塊。這樣的內(nèi)容模塊對設(shè)計知識具有一定的綜合歸納,在課程推進(jìn)的各階段完成相應(yīng)的設(shè)計任務(wù),依托真實項目開發(fā)流程對學(xué)生設(shè)計能力進(jìn)行真實訓(xùn)練,是對職業(yè)能力很好的培養(yǎng)。同時,在共同開發(fā)課程的過程中,企業(yè)真正融入學(xué)校人才培養(yǎng)實施環(huán)節(jié),也促進(jìn)了校企間的深度合作。

(二)課程時段與進(jìn)度的設(shè)計

對高職院校的服裝設(shè)計專業(yè)來說,產(chǎn)學(xué)結(jié)合以往最難實現(xiàn)的原因之一就是企業(yè)研發(fā)工作的時間點(diǎn)與學(xué)校課程時間點(diǎn)之間的矛盾。從上面講到的課程內(nèi)容可以看出,品牌服裝公司的新季開發(fā)項目需要相當(dāng)?shù)木C合專業(yè)能力。因此,一般應(yīng)放在學(xué)生大學(xué)二年級開展,這時的學(xué)生已經(jīng)在校學(xué)習(xí)一年多時間,具備了一定的專業(yè)基礎(chǔ)能力。另外,根據(jù)服裝產(chǎn)品開發(fā)規(guī)律,服裝企業(yè)的新季產(chǎn)品開發(fā)通常分春夏、秋冬兩季,分別在3月、9月左右即開始著手準(zhǔn)備設(shè)計方案,集中開發(fā)的時間一般為2至3個月。因此,校方在進(jìn)行設(shè)計類的項目化課程時段與進(jìn)度設(shè)計時一定要將開課時間盡量安排得與企業(yè)開發(fā)時段同步。在突出項目真實性的同時,這對于解決校企產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的時間矛盾也是一種途徑,更為項目的分段和總體驗收節(jié)點(diǎn)提供階段依據(jù)。

(三)課程教學(xué)師資的設(shè)計

在服裝產(chǎn)品開發(fā)類的項目引進(jìn)之后,組建合理的師資團(tuán)隊就成為非常重要的環(huán)節(jié)。要想把這類課程講授好,除了高職院校自身的“雙師型”教師必不可少之外,更重要的是企業(yè)設(shè)計開發(fā)人員的介入。由企業(yè)設(shè)計總監(jiān)或設(shè)計主管親自布置開發(fā)任務(wù)、講解開發(fā)要求并參與課程各階段成果的驗收,將真實的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和開發(fā)流程帶入課堂,學(xué)生會有更深刻的項目真實感。與此同時,不可忽視的是:企業(yè)人員往往在授課時間、授課技能、課程管理等方面會稍顯不足。因此,“一課雙師制”的校企教師共同授課形式可以形成很好的資源互補(bǔ),成為項目化教學(xué)師資設(shè)計的最佳選擇之一。

(四)課程組織的設(shè)計

教學(xué)組織往往是決定課程實施效果的最重要因素之一。項目化課程組織也是一個涉及師資科學(xué)利用、學(xué)生合理調(diào)動的問題。筆者認(rèn)為,可按“三分原則”進(jìn)行服裝設(shè)計類項目化課程組織的設(shè)計。

1.項目分解。因為完成的是一個規(guī)模不小的真實項目,既要讓學(xué)生在這個過程中達(dá)到學(xué)習(xí)新知和綜合訓(xùn)練崗位能力的目的,又要保證提供項目企業(yè)的項目工期和項目質(zhì)量,這就需要授課過程符合學(xué)生認(rèn)知特點(diǎn)和企業(yè)項目推進(jìn)的規(guī)律。因此,首先要做的就是將服裝產(chǎn)品開發(fā)項目按課程內(nèi)容的三個模塊進(jìn)行子項目拆分,再將不同模塊設(shè)置成若干個任務(wù),以教師為主導(dǎo)、學(xué)生為主體,以任務(wù)驅(qū)動的形式推動整體項目有序進(jìn)行。

2.教師分工。在“雙師”甚至“多師”授課的過程中,只有師資工作任務(wù)分配得合理了,才能實現(xiàn)這一授課方式的優(yōu)勢。按照這樣的思路,該課程的教學(xué)組織可以設(shè)計成:各階段任務(wù)的布置、預(yù)期目標(biāo)由企業(yè)教師提出;系統(tǒng)跟進(jìn)子項目、傳授項目推進(jìn)過程中的技術(shù)技巧、組織學(xué)生團(tuán)隊配合等由校方教師完成;各階任務(wù)的驗收由校企雙方教師共同承擔(dān)。企業(yè)教師由于時間受限,采取時間點(diǎn)授課的方式,即項目初期布置任務(wù)、中期檢查反饋、結(jié)尾驗收等幾個節(jié)點(diǎn)由企業(yè)教師負(fù)責(zé),其他課程時間由校方教師負(fù)責(zé)跟進(jìn)。

3.學(xué)生分組。在項目組織實施過程中,要充分突出學(xué)生的主體地位,可以將學(xué)生分成3至4人一組的項目組,學(xué)生輪流在各個子項目中擔(dān)任組長和組員,以小組研討、分工合作的形式完成各階段任務(wù)。這樣,在項目執(zhí)行過程中,教師的身份轉(zhuǎn)換成了設(shè)計總監(jiān),項目組長的身份轉(zhuǎn)換成了設(shè)計主管,而項目組員的身份轉(zhuǎn)換成了設(shè)計師。

(五)課程考核的設(shè)計

高職服裝設(shè)計專業(yè)的項目化教學(xué)設(shè)計要與高職教育的人才培養(yǎng)計劃、課程體系、崗位能力要求等相適應(yīng),因此,其考核設(shè)計就要求突出“三個結(jié)合”,即教學(xué)與學(xué)院人才培養(yǎng)目標(biāo)的結(jié)合、教學(xué)與實踐實訓(xùn)的結(jié)合、教學(xué)與社會用人需求的結(jié)合。那就需要考核學(xué)生將設(shè)計思維轉(zhuǎn)化為設(shè)計實物甚至是進(jìn)入市場的商品這一核心內(nèi)容,為學(xué)生的適崗、創(chuàng)業(yè)能力培養(yǎng)夯實基礎(chǔ)。

(六)后續(xù)課程的設(shè)計

較普通高等教育來說,高職教育更加注重對學(xué)生實踐能力的培養(yǎng),在校期間需要進(jìn)行三個月以上的頂崗實習(xí)。項目化課程可直接銜接后續(xù)的頂崗實習(xí),即被企業(yè)選中開發(fā)產(chǎn)品的學(xué)生,可直接進(jìn)入企業(yè)進(jìn)行后續(xù)的頂崗實習(xí)。

二、項目化課程的實施

(一)制定教學(xué)任務(wù)書

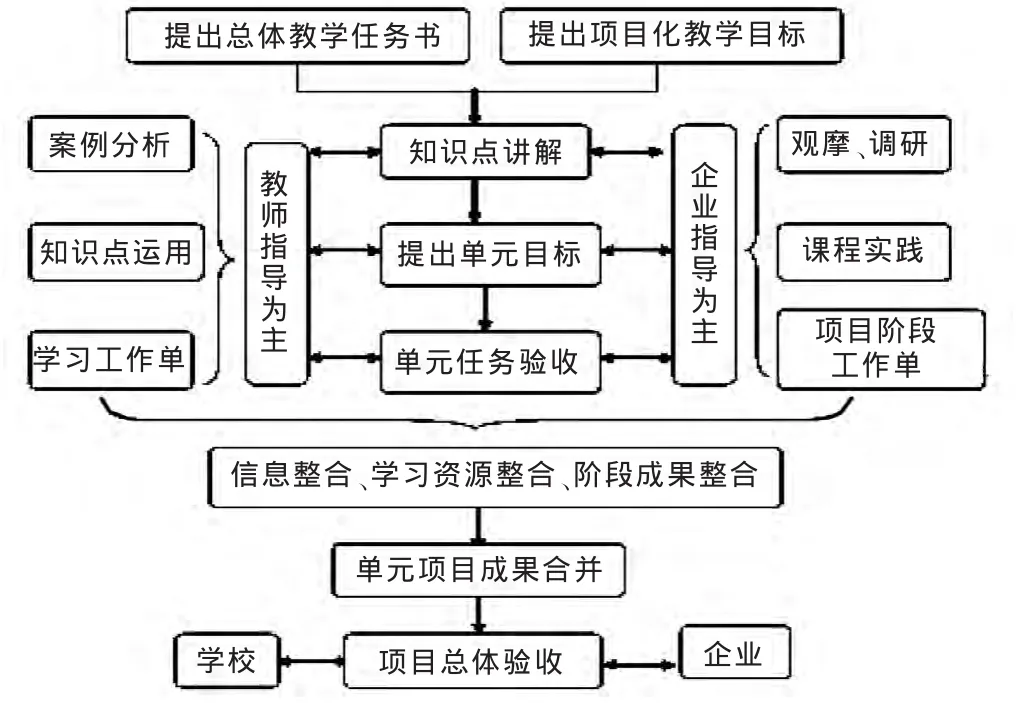

針對前面的課程設(shè)計,在授課之前,校企雙方教師應(yīng)就課程目標(biāo)、實施意見共同商討,針對課程內(nèi)容進(jìn)行項目任務(wù)的分解,理清各階段的子目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)及達(dá)成手段。圖1為筆者在為服裝設(shè)計專業(yè)二年級學(xué)生授課中為某品牌服裝企業(yè)真實開發(fā)產(chǎn)品實施項目化課程所設(shè)計的一個教學(xué)任務(wù)書。在任務(wù)書中,應(yīng)明確課程的內(nèi)容、目標(biāo)、組織形式、“雙師”分工、課程考核等各環(huán)節(jié)的安排,這是產(chǎn)品開發(fā)類項目化課程有效實施的前提保障。

(二)交替授課、彈性課時

按照上面提到過的師資教學(xué)任務(wù)分配設(shè)計,為了解決企業(yè)師資方的時間受限問題,在該教師時間節(jié)點(diǎn)授課時間外,為有效監(jiān)控項目推進(jìn)效果,可利用網(wǎng)絡(luò)教學(xué)等形式進(jìn)行時間點(diǎn)外的授課與輔導(dǎo),達(dá)到課時分配的柔性化。企業(yè)教師對于學(xué)校的前導(dǎo)及后續(xù)課程知識鏈接比較模糊,因此,校方教師在企業(yè)教師來校授課節(jié)點(diǎn)之外的其他課程時間內(nèi),要有意識地針對企方提出的項目,系統(tǒng)講授完成項目所需的知識技能,并指導(dǎo)學(xué)生在項目實施中學(xué)以致用。例如,企方在課上提出下一季企劃案的設(shè)計思想和要求,并下達(dá)在兩周內(nèi)完成企劃方案的階段任務(wù)。在接下來的授課中,校方教師就需要針對這一內(nèi)容進(jìn)行服裝商品企劃、版式設(shè)計等相應(yīng)知識的講授或知識串聯(lián),使學(xué)生能在規(guī)定時間內(nèi)完成企劃方案的制作,并在規(guī)定的時間點(diǎn)內(nèi)交由校企雙方教師聯(lián)合驗收。這對校方教師的教學(xué)能力是一種考驗,同時也可提升其“雙師”素質(zhì)。

圖1 項目化教學(xué)任務(wù)書示意圖

(三)作業(yè)形式向產(chǎn)品轉(zhuǎn)化

服裝設(shè)計類專業(yè)的課程作業(yè)通常以實物作品的形式展現(xiàn)。在經(jīng)過企業(yè)綜合考核后,作業(yè)中優(yōu)勝者的作品會出現(xiàn)在企業(yè)的新品定貨會中,以產(chǎn)品形式接受市場的檢驗。這樣,考核方就不僅僅是學(xué)校、企業(yè),而轉(zhuǎn)化為市場價值的考量。對于在校生來說,這不僅是對課業(yè)成績的檢驗,更是對于職業(yè)能力的綜合評定。

三、項目化課程教學(xué)反思

(一)初步形成了“三雙、五化、多手段檢驗”的課程設(shè)計思路

第一,運(yùn)用了“雙師引導(dǎo)、雙線教學(xué)、雙場地實訓(xùn)”的課程實施思路。構(gòu)建了校內(nèi)、外雙向聯(lián)動的共同培養(yǎng)局面。

第二,實現(xiàn)了“教學(xué)內(nèi)容項目化、課時分配靈活化、授課時間彈性化、授課方式多樣化、作業(yè)形式產(chǎn)品化”的課程實施嘗試。

第三,采用了調(diào)研報告、開發(fā)方案、產(chǎn)品畫冊、產(chǎn)品實物等多種形式的檢驗方法,集中展現(xiàn)了學(xué)生綜合的專業(yè)能力。

(二)初步形成了“基于過程的動態(tài)考核,基于結(jié)果的項目驗收,基于銷量的市場檢驗”的考核方式

考核方式使課程的驗收不僅僅局限于校內(nèi)或某位教師,而是來源于產(chǎn)品進(jìn)入市場的銷量,在更具說服力的同時,也成為學(xué)生職業(yè)能力的最好檢驗方法。這樣的變革在某種程度上解決了設(shè)計類專業(yè)教學(xué)成果考核局限性的難題。

(三)初步探索了校企產(chǎn)學(xué)結(jié)合以及師資隊伍建設(shè)的途徑

校企長效合作的基礎(chǔ)是要找到共同的利益點(diǎn),項目化教學(xué)在共同培養(yǎng)人這一根本目標(biāo)之上,又結(jié)合了共建師資、共建實訓(xùn)環(huán)境等相關(guān)的密切合作,使校方受益的同時,企業(yè)也可以得到產(chǎn)品銷售利潤,不失為一種好的合作方式。

(四)對以往存在的教學(xué)問題進(jìn)行了嘗試性解決

第一,動態(tài)教學(xué)計劃的嘗試,在企業(yè)項目與學(xué)校教學(xué)進(jìn)度不對接的問題上有了一定突破。

第二,在課程中引入網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程教學(xué)的教學(xué)手段,在解決企業(yè)教師授課時間受限的問題上有一定效果。

第三,學(xué)校與企業(yè)教師交替授課的安排,為實踐依據(jù)與實踐方式的有效銜接提供了可能。

第四,在作業(yè)—作品—產(chǎn)品的階段成果的逐一考核中,最終市場的檢驗成為成品轉(zhuǎn)化的考核標(biāo)準(zhǔn),使考核方式更加多樣化和實用化。

第五,在項目化教學(xué)過程中,學(xué)生的專業(yè)能力也在向職業(yè)能力轉(zhuǎn)化,學(xué)生能夠憑實力到企業(yè)實習(xí)直至就業(yè),校企合作在此過程中真正深化。

四、對課程的思考

(一)可以進(jìn)行“工學(xué)結(jié)合、專業(yè)融合、校企聯(lián)合”的產(chǎn)學(xué)共建嘗試

高職院校的藝術(shù)類專業(yè),可以嘗試在共建項目化課程的基礎(chǔ)上,依托校內(nèi)、外實訓(xùn)基地,進(jìn)一步實行工學(xué)結(jié)合的高職高專教學(xué)模式;在成果建設(shè)上,實行相近專業(yè)的有效融合,比如可結(jié)合服裝設(shè)計與鞋類設(shè)計、家居設(shè)計等專業(yè)的特點(diǎn),形成作業(yè)到作品的成果呈現(xiàn);再與合作企業(yè)聯(lián)合制定人才培養(yǎng)方案、聯(lián)合進(jìn)行課程開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)新季產(chǎn)品,形成作品到產(chǎn)品的系統(tǒng)轉(zhuǎn)化。

(二)可以在項目化教學(xué)的基礎(chǔ)上搭建有效的師資建設(shè)平臺

學(xué)校與企業(yè)在教學(xué)、項目推進(jìn)中形成深度融合,分工協(xié)作,搭建教學(xué)、實踐交叉組合的師資建設(shè)平臺,在雙贏的局面下,提高企業(yè)與教師雙方素質(zhì),為可持續(xù)的師資隊伍建設(shè)注入活力。校企雙方在合作成熟的基礎(chǔ)上,可以慢慢發(fā)展到共同承接社會培訓(xùn)工作,擴(kuò)大校企雙方的社會影響。

(三)持續(xù)進(jìn)行探索,開辟產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的發(fā)展道路

項目化教學(xué)的成果轉(zhuǎn)化除了市場價值之外,其社會價值的體現(xiàn)既符合藝術(shù)設(shè)計類專業(yè)的要求,同時也體現(xiàn)了高職教育的社會責(zé)任。一方面,在教改科研成果的轉(zhuǎn)化方面,校方應(yīng)起到主導(dǎo)作用,可結(jié)合教學(xué)、項目的實施經(jīng)驗,積累相關(guān)素材和案例,積極準(zhǔn)備編寫、出版相關(guān)教材,在分享經(jīng)驗的同時,獲得更多的社會反饋,形成教育成果在社會上的良性循環(huán);另一方面,校企雙方還可集合成員的智力資源進(jìn)一步拓展產(chǎn)學(xué)研究,促進(jìn)科技和創(chuàng)業(yè)教育的成果轉(zhuǎn)化。

從本文所講的整個服裝設(shè)計專業(yè)項目化課程設(shè)計與實施過程可以看出,在課程推進(jìn)中基本實現(xiàn)了“專業(yè)與產(chǎn)業(yè)對接、課程內(nèi)容與職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對接、教學(xué)過程與生產(chǎn)過程對接”,這正是國家對職業(yè)教育提出的“三對接”要求。這也再次說明了真正落實職業(yè)教育理念歸根結(jié)底還是在課程的開發(fā)和建設(shè)上,高職教育工作者為此要不斷進(jìn)行教學(xué)改革。

綜上,國家對職業(yè)教育的要求是突顯其職業(yè)性,學(xué)生職業(yè)能力的培養(yǎng)是最終目標(biāo)。服裝設(shè)計專業(yè)項目化教學(xué)的過程并非是對學(xué)生某一技能的單一鍛煉,而是對其職業(yè)能力的綜合培養(yǎng)。因此,項目化教學(xué)是高職課程貼近國家對人才培養(yǎng)要求的產(chǎn)物,符合市場對高職學(xué)生能力培養(yǎng)的要求,反過來它也能在一定程度上推進(jìn)高職人才培養(yǎng)模式改革,提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,對其進(jìn)行科學(xué)的設(shè)計和有效的實施,有助于提高高職辦學(xué)水平。

[1]教育部.國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010—2020)[EB/OL].(2010-03-01).[2014-07-29].http://www.gov.cn/zwgk/index.htm.

[2]徐鋒.高職項目化教學(xué)模式要素研究[EB/OL].(2011-08-08).[2014-07-29].http://www.cmki/kcms/detail.

[3]劉娉.高職院校藝術(shù)設(shè)計專業(yè)項目化教學(xué)實踐探索[EB/OL].(2010-03-20).[2014-07-29].http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.

[4]明蘭,廖建軍.藝術(shù)設(shè)計專業(yè)項目化教學(xué)的改革與創(chuàng)新研究[EB/OL].(2014-02-28).[2014-07-29].http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.

[5]王金英.項目化教學(xué)與傳統(tǒng)教學(xué)的對比研究[EB/OL].(2010-04-15).[2014-07-29].http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.

[6]孫清娟,楚萬強(qiáng).高職項目化教學(xué)課程考核模式探索[EB/OL].(2012-07-15).[2014-07-29].http://www.cnki.net/KnS/brief/default_result.aspx.

[7]胡英杰,侯文順.關(guān)于項目化教學(xué)改革項目確立方法的探索[EB/OL].(2008-06-15).[2014-07-29].http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.

- 職業(yè)教育研究的其它文章

- 基于“工學(xué)交替”博弈的OJT教學(xué)體系構(gòu)建——合肥財經(jīng)職業(yè)學(xué)院農(nóng)商學(xué)院實習(xí)實訓(xùn)個案研究

- 淺析“專企一體”模式下校內(nèi)生產(chǎn)實習(xí)方案的設(shè)計與實施

- 高職“數(shù)控機(jī)床故障診斷與維修”課程改革研究與實踐

- “素質(zhì)冰山”視角下高職學(xué)生隱性職業(yè)素養(yǎng)培養(yǎng)淺論

- 關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村籍大學(xué)生職業(yè)指導(dǎo)的幾點(diǎn)思考

- 濱海新區(qū)醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)參與工學(xué)交替運(yùn)行機(jī)制的調(diào)研分析與對策