磷酸法制備山楂籽粉末活性炭技術的研究

王蕾,李賢宇,朱傳合

(1.天津渤海職業技術學院,天津300402;2.山東農業大學,山東泰安271018)

磷酸法制備山楂籽粉末活性炭技術的研究

王蕾1,李賢宇1,朱傳合2

(1.天津渤海職業技術學院,天津300402;2.山東農業大學,山東泰安271018)

運用響應面法對磷酸浸泡制備山楂籽粉末活性炭的工藝條件進行了優化。采用單因素試驗、Plackett-Burman設計及Box-Behnken設計,確定了山楂籽粉末活性炭最佳制備條件:浸泡時間37.3 h、固液比1∶1.1(1 g山楂籽粉末∶1.1 mL磷酸)、磷酸濃度72.8%、碳化時間1.6 h,炭化溫度500℃。該條件下山楂籽活粉末性炭的產率為41.11%,亞甲基藍的吸附值為14 mL。

山楂籽;磷酸法;活性炭;產率;響應面分析

山楂,又名山楂果、山里紅、山梨、紅果等,屬薔薇科山楂屬落木喬木,傘房花房、花果色,果實近球形,一般為紅色,有淡褐色斑,原產于我國,資源豐富,已有了將近3000多年的種植歷史。

長期以來國內外的專家學者們對于山楂的研究僅僅是局限在了山楂的果肉的加工工藝和化學組成上,加工方面有我們大家熟知的果丹皮,山楂糕,山楂果醬,山楂飲料等。關于山楂果肉的化學成分主要是集中在已報道的脂肪酸、黃酮類、微量元素等成分的研究。對于山楂籽的研究相對于山楂果肉來說基本上是少之又少,但是今年來,特別是在低碳經濟的概念深入人心的今天,對于山楂籽有效成分的研究已經成為了這個時代發展的潮流,甚至大有代替山楂果肉本身的趨勢。山楂籽,占山楂總重的1/3,經初步研究,它所含的各種成分與果肉差不多,尤其是苦杏仁甙和金絲甙、脂肪等還高于果肉。山楂籽中海富含對人體有用的活性物質“黃酮”,不僅如此,山楂籽的獨特的結構更為其制備活性炭提供了優秀的原料基礎。因此,本研究以山楂籽廢料為原料,采用磷酸浸泡的方法制備粉末活性炭的研究,可充分發揮我國山楂的資源優勢,提高山楂的經濟價值,同時為山楂綜合利用及加工過程的環境污染問題提供一條有效的解決途徑。

1材料與方法

1.1材料

實驗用山楂籽采購自泰安市郊,實驗前洗凈后自然晾干,粉碎后過40目篩,置于烘箱中烘干備用。

1.2實驗方法

1.2.1磷酸浸泡法制取活性炭工藝

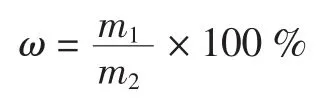

稱取一定量的山楂籽樣品置于坩堝,加入一定體積的磷酸溶液,在室溫下浸泡一段時間后,連坩堝蓋一起轉入馬弗爐中在特定溫度下加熱一定時間,加熱完成后坩堝放入干燥皿中冷卻,研磨成顆粒狀,轉入燒杯中加入1∶9的鹽酸溶液在煮沸的條件下保持半個小時,取出后過濾并水洗至中性,放入烘箱內烘干,完全烘干后稱重得出產率。產率計算公式:

式中:ω為活性炭的產率,%;m1為烘干后的活性炭的質量,g;m2為山楂籽的原始質量,g。

1.2.2活性炭亞甲基藍吸附值的測定

參考國標GB/T 12496.10-1999。

2結果與討論

2.1單因素試驗

2.1.1浸泡時間對活性炭產率和亞甲基藍吸附值的影響

本組實驗是在碳化時間1 h,炭化溫度600℃,固液比1∶1(1 g山楂籽粉末∶1 mL磷酸),磷酸濃度65%的條件下進行的,實驗結果如下圖1所示。

圖1 浸泡時間對活性炭產率與亞甲基藍吸附值的影響Fig.1The effect of the soaking time on the yield of activated carbon and adsorption value of methylene blue

由圖1可以看出,浸泡時間對活性炭的收率有所影響,且隨著浸泡時間的減小,活性炭收率有逐漸降低的趨勢,但是浸泡時間對活性炭的亞甲基藍吸附情況影響較小,但是總體趨勢是隨著浸泡時間的降低,亞甲基藍吸附值逐漸減小,但是趨勢不明顯。

2.1.2固液比對活性炭產率和亞甲基藍吸附值的影響

本實驗是在碳化時間1 h,炭化溫度600℃,磷酸濃度65%,浸泡時間48 h的條件下進行的,實驗結果如下圖2所示。

圖2 固液比對活性炭產率與亞甲基藍吸附值的影響Fig.2The effect of solid-liquid ratio on the yield of activated carbon and adsorption value of methylene blue

由圖2可以得出,活性炭的收率隨著固液比的不斷減小,呈現出了明顯的逐漸下降的趨勢,但是亞甲基藍吸附值并沒有隨著固液比的變化表現出明顯的變化,但是其在固液比為1∶2(1 g山楂籽粉末∶2 mL磷酸)的條件下表現出來一個小峰值,但是總體來說固液比并沒有對亞甲基藍吸附值造成明顯的影響。

2.1.3磷酸濃度對活性炭產率和亞甲基藍吸附值的影響

本實驗是在碳化時間1 h,炭化溫度600℃,浸泡時間48 h,固液比1∶1(1 g山楂籽粉末∶1 mL磷酸)的條件下進行的,實驗結果如下圖3所示。

圖3 磷酸濃度對活性炭產率與亞甲基藍吸附值的影響Fig.3The effect of phosphoric acid concentration on the yield of activated carbon and adsorption value of methylene blue

如圖3表所示,活性炭的產率并沒有隨著磷酸濃度的變化發生明顯的變化,基本在(41±1)%的范圍內變動,但是反觀磷酸濃度對亞甲基藍吸附值的影響,不難發現隨著磷酸濃度的變化,活性炭的亞甲基藍吸附值先逐漸變大,在磷酸濃度為70%時達到峰值,而后隨著磷酸濃度的繼續增加活性炭的亞甲基藍吸附值呈現出逐漸變小的趨勢。

2.1.4炭化溫度對活性炭產率和亞甲基藍吸附值的影響

本實驗是在碳化時間1 h,浸泡時間48 h,固液比1∶1(1 g山楂籽粉末∶1 mL磷酸),磷酸濃度70%的條件下進行的,實驗結果如下圖4所示。

由圖4表可以看出,隨著炭化溫度的不斷升高,活性炭的產率有明顯的下降,原因可能是因為隨著炭化溫度的不斷升高,山楂籽本身的碳化程度越來越大,碳的含量也越來越大,但是對于對亞甲基藍吸附值的影響,炭化溫度并沒有明顯的影響,基本上都在12左右,并在炭化溫度為600℃時出現了一個小峰值。隨后的亞甲基藍吸附值反而有所降低。

圖4 炭化溫度對活性炭產率與亞甲基藍吸附值的影響Fig.4The effect of carbonization temperature on the yield of activated carbon and adsorption value of methylene blue

2.1.5碳化時間對活性炭產率和亞甲基藍吸附值的影響

本實驗是在炭化溫度500℃,浸泡時間48 h,固液比1∶1(1 g山楂籽粉末∶1 mL磷酸),磷酸濃度70%的條件下進行的,實驗數據如下圖5所示。

圖5 碳化時間對活性炭產率與亞甲基藍吸附值的影響Fig.5The effect of carbonization time on the yield of activated carbon and adsorption value of methylene blue

由圖5表可以看出,隨著碳化時間的逐漸升高,活性炭的收率有逐漸升高的趨勢,但是上升的趨勢很不明顯,對了其亞甲基藍的吸附值當碳化時間在0.5 h~1 h之間時,亞甲基藍吸附值有明顯的升高趨勢,但是當碳化時間位于1 h~2 h時,亞甲基藍吸附值基本上處于恒定不改變的狀態,當碳化時間大于2.5 h時,活性炭的亞甲基藍吸附值反而降低。

2.1.6山楂籽磷酸法制備活性炭PB實驗

對影響山楂籽磷酸法活性炭提取效果的五個因素(X1(浸泡時間/h)、X2(固液比)、X3(磷酸濃度/%)、X4(碳化時間/h)、X5(碳化溫度/℃))進行研究,結果如表1,當X1、X2處于低水平,X3、X3、X5處于高水平時有最大值,此時活性炭的產率達到了;當X1、X2、X4處于高水平,X3、X5處于低水平時活性炭產率有最小值。PB實驗中活性炭的吸附值均達到了國家標準的要求(≥12 mL)。

對表1的試驗結果進行方差分析,可以發現各處理間的差異極顯著(F=6.19>(F4,10,0.01=5.32))。對各因素進行回歸分析可知,4個因素在試驗設計的水平上對試驗結果Y的影響都顯著。根據表2結果可以得出擬合方程(1),模型的擬合性良好(Adj R-sq=80.52%)。

表1 山楂籽磷酸法提取活性炭PB試驗設計與結果Table 1PB design and experimental result on activated carbon extraction from Hawthorn seed by the method of phosphoric acid acid

從方程(1)可以看出,對試驗結果產生顯著影響的4個因素當中,X1對試驗結果的影響最大,其次X4,再為X2,而X3對試驗結果的影響最小;X3的系數為正數,說明在試驗所選擇的范圍內Y值隨X3值的增大而增大;X1、X2、X4的系數為負值,表明這兩個因素對試驗的結果會產生負面影響,Y值隨著X1、X2和X4的增大而減小。

2.2響應面法優化山楂籽活性炭提取工藝

2.2.1實驗設計與響應面分析方案

實驗1~21為析因實驗,22~24為中心實驗。其中析因點為自變量取值X1、X2、X3、X4所構成的三維頂點,零點為區域的中心點,零點實驗重復3次,用來估計實驗誤差。利用SAS 9.2軟件進行了實驗設計與分析,實驗分析因素與設計與響應面分析方案及實驗結果分別見表2。

利用SAS 8.0軟件對浸泡時間、固液比、磷酸濃度、碳化時間4個因素對活性炭得率的影響進行回歸分析。

2.2.2回歸模型擬合及方差分析

根據表2的實驗結果,以活性炭產率為響應值(即因變量Y),確定回歸方程的系數并進行T檢驗,對該回歸方程進行方差分析,結果如表3及4。

表2 響應面分析方案及實驗結果Table 2The response surface analysis and the experimental results

表3 回歸方程系數及T檢驗Table 3Regression equation coefficient and T test

表4 試驗模型的方差分析結果Table 4Variance analysis results of test model

由回歸模型的方差分析結果可知,一次項X2,X3對響應值的影響極顯著(P>|F|<0.01),一次項X1,X4對響應值的影響顯著(P>|F|<0.05)二次項X1×X1,X3×X3對響應值的影響極顯著(P>|F|<0.01)二次項X2×X2對響應值的影響顯著(P>|F|<0.05)交互項F檢驗不顯著(P>|F|>0.05)。說明響應面分析所選的4個因素的主效應顯著。較高的R2(85.90%)及P>|F|<0.05=0.003 4表明該模型擬合度很好,低的CV值(1.626 226)表明本試驗具有較高的可靠性及精密度。因此,可以用該回歸方程代替真實試驗點進行分析。

2.2.3二次擬合響應面的分析

采用SAS 8.0對三個因素進行3D響應面分析,其立體圖見圖6(a-f)。從圖中可以看出,在任何兩個因素之間都存在一個最佳交互水平,山楂籽活性炭提取含量存在一個預測最大值。因此,又進行規范形分析(又稱典范形式分析),考察擬合曲面的形狀,獲得了各因素的編碼值及山楂籽黃酮得率最大預測值,結果見表5。

由表5可知,回歸模型存在穩定點,穩定點為最大值。Y的最大估計值為41.899 19。將各因素的編碼值轉化為實際值,可以計算出4個主要因素的最佳水平值,分別是浸泡時間37.323 924 h、固液比1∶1.090 910(1 g山楂籽粉末∶1.090 910 mL磷酸)、磷酸濃度72.761 444%、碳化時間1.636 196 h。考慮到試驗的實施情況,將上述4個因素的實際水平分別浸泡時間37.3 h、固液比1∶1.1(1 g山楂籽粉末∶1.1 mL磷酸)、磷酸濃度72.8%、碳化時間1.6 h。

在最佳條件下提取,對此進行了驗證試驗,重復3次測定活性炭的提取率,平均值為41.11%,與回歸方程所得的最高轉化率的預測值41.899 19%很接近,說明響應面法優化得到的數學模型與試驗數據擬合的較好,回歸方程能夠比較真實地反映各篩選因素對山楂籽活性炭得率的影響。

圖63 D響應面圖Fig.63D response surface Fig.

表5 響應面規范分析Table 5The response surface normative analysis

3結論與討論

1)本試驗設計范圍內,影響山楂籽活性炭提取得率的主次順序是固液比>磷酸濃度>碳化時間>浸泡時間。

2)建立了一個以活性炭提取率為目標值,以浸泡時間、固液比、磷酸濃度、碳化時間為因子的數學模型。方差分析表明其擬合較好。通過對回歸方程的優化計算,得到山楂籽制備活性炭最佳指標工藝為:浸泡時間37.3 h、固液比1∶1.1(1 g山楂籽粉末∶1.1 mL磷酸)、磷酸濃度72.8%、碳化時間1.6 h,炭化溫度500℃,山楂籽制備活性炭粉末的產率為41.11%,產品的亞甲基藍的吸附值大于12 mL。回歸模型可較好地預測山楂籽活性炭的提取得率,為開發利用山楂籽資源提供了理論參考。

[1]柳唐鏡,張棵,劉國英,等.中國山楂屬植物資源研究和利用現狀[J],南方農業學報,2011,42(8):847-852

[2]柴軍紅,任榮,柴小軍,等.山楂的應用研究進展[J].中國林副特產,2010(2):98-101

[3]時運銘,魏青,許保恩,等.磷酸法桃殼活性炭的研制[J].磷酸法桃殼活性炭的研制,2009,29(2):83-85

[4]王玉新,蘇偉,周亞平.不同磷酸活化工藝過程對活性炭孔結構的影響[J].碳素技術,2009,28(1):17-21

[5]戴偉娣.我國活性炭行業進出口現狀及發展前景探析[J].生物質化學工程2010,44(7):163-178

[6]H Benaddi,T J Bandosz,J Jagiello,et al.Surfacefunctionality and porosity of activated carbonsobtained from chemical activation of wood[J].Carbon,2000,38(5):669-674

[7]F Suarez-Garcia,A Mart⑴inez-Alonso J M D.Tascon.Porous texture of activated carbons prepared byphosphoric acid activation of apple pulp[J].Carbon,2001,39(7):111-1115

[8]Badie S.Girgis,Abdel-Nasser A.El-Hendawy.Porositydevelopment in activated carbons obtained from datepits under chemical activation with phosphoric acid[J].Microporous and Mesoporous Materials,2002(52):105-117

The Research on the Activated Carbon Preparation Technology from Hawthorn Seeds by the Method of Phosphoric Acid

WANG Lei1,LI Xian-yu1,ZHU Chuan-he2

(1.Tianjin Bohai Vocational Technology Colledge,Tianjin 300402,China;2.Shangdong Agriculture University,Taian 271018,Shandong,China)

In this paper,the activated carbon preparation technology from hawthorn seeds was investigated. Firstly,the related factors that can influence the preparation of activated carbon were run.According to the Single-factor experiment,the optimal condition was established using Plackett-Burman design and Box-Benhnken design.The final result indicated that the best condition was impregnated time 37.3 h,L/P 1∶1.1,the density of phosphoric acid 72.8%,carbonized time1.6 h,carbonized temperature 500℃,the product yield and methylene blue decolorization were 41.11%,14 mL,respectively.

hawthorn seeds;the method of phosphoric acid;activated carbon;the rate of production,response surface method(RSM)

10.3969/j.issn.1005-6521.2015.11.021

2015-03-06

山東省科技攻關計劃(2009GG10009047)

王蕾(1977—),女(漢),副教授,碩士,主要從事生物提取分離方面的研究。