企業產權結構的演進及對績效的影響

單虹,龔光明

企業產權結構的演進及對績效的影響

單虹,龔光明

文章通過理論分析及實證研究表明,產權結構的分布狀況與公司績效之間存在非常顯著的相關關系。有效的產權結構既不是產權越集中越好,也不是制衡力量越強越好,而是有一個度的存在,大股東之間應當形成相互制衡的有效產權結構。分析和研究結果為如何確定我國上市公司的最優產權結構和如何提高公司績效提供了一定的參考。控股股東獲取高于股權的控制權是一種自然的資本價格補償,是與經濟學既有的規律相吻合。

產權結構;產權集中;產權制衡;公司績效

一、引言

企業是以盈利為目的的經濟組織,因而在一系列關于企業產權的研究中總是會關聯地探討其對績效的影響。雖然相對于一個比較穩定的產權結構來說,企業績效可能更多地會受到市場條件的變化和行業周期的影響,并且事實上產權結構的安排通常也是用來實現諸如股東民主、組織凝聚力以及解決權利和正義的問題等非績效目標。但是產權領域的研究人員仍毫無例外地從不同角度表現了其對產權與績效之間難以捉摸的關系的興趣,并且迫切地希望能將這些理論用于企業的產權調整與改革。其中,最早是Berle和Means于1932年提出所有權與經營權分離的理論觀點,并指出股權集中程度與公司業績之間呈正線性相關關系[1](P255-286)。其后,相關的研究不斷跟進,特別是從La Porta et al.(1999)[2]以來,公司治理研究的重點從股權分散型公司中管理層與所有者之間的矛盾轉向了股權集中型公司中控股股東與中小股東的矛盾,股權(產權)結構成為公司治理研究中的核心問題。相關研究認為,大股東會憑借其控制權地位侵害小股東的利益,即所謂“掏空”行為;如果存在多個大股東相互制衡的現象,則有助于抑制這種“掏空”行為,保護中小股東的利益(Gomes和Novaes,2005)[3]。但是,大股東控股果真會損害公司的利益?制衡式的股權結構真能利于公司績效?大股東與制衡股東之間的持股比例應該如何分配較好?筆者試圖從理論和實證的角度來回答這些問題。

二、企業產權結構的演進

(一)產權結構與企業的關系

產權概念是隨著人類社會經濟的發展而逐步確立并完善的,是私有經濟的產物。產權可以認為是財產(資產)和權利的組合,這構成了現代市場經濟的基礎。企業因集中了各種財產資源而成為一個產權結合體。對于企業而言,財產是生產力,對財產的權利是生產關系。在財產資源一定的前提下,企業財產權利結構的安排與調整能激勵或約束企業財產發揮作用。因此,在企業發展的歷史長河中,產權結構不斷發展以適應企業的需要。

作為社會基本經濟單位的組織形式,企業是生產力發展到一定水平的成果,是商品生產與商品交換的產物。傳統的企業多屬于勞動密集型,以業主制和合伙制企業為主,這兩種企業的共同點就是由個人或有限人數的自然人出資興辦,資金來源有限,企業的所有權與經營權合一,因而企業的產權結構也很簡單。業主制和合伙制企業經營風險大而且無法發展壯大企業規模,企業壽命一般較短。在充滿市場競爭的今天,要超越以往企業之間的產品和市場競爭,獲取競爭優勢,企業就必須賦予一些新的特征。擁有先進技術、實現現代化的科學管理、適應社會需要的運營模式以及具有較大的規模、實力和成長能力的現代企業應運而生。現代企業主要形式是有限責任公司和股份有限公司,運用股份制聚集資本,由多元投資主體組成,而不再是單一投資主體,企業所有權與經營權發生分離,產權結構逐漸復雜。關于企業產權結構的研究與分析一直成為現代企業理論研究的關注點。

現代公司制企業具有產權清晰、權責明確、政企分開、管理科學等特點。其中清晰明確的產權制度是現代企業制度的核心,是其他一系列制度關系的前提和基礎,也是研究現代企業理論的起點。同時,現代企業的所有權與經營權相分離,公司內部形成多重委托-代理關系,在這種情況下如何保持公司高效運營和處理各種利益沖突一直成為研究的熱點。目前的理論和實證分析表明,企業產權結構的安排和配置與公司內部運營和治理之間有著緊密的相關性,從而對經營績效具有重要的影響。

(二)高度分散產權結構對企業的影響

產權高度分散的企業實質上是一個完全競爭市場,股東們是價格接受者。現代企業獨有的盈利特性吸引了這些資源的所有者出于逐利的目的加入到企業中來,出讓資源的使用權,成為企業的所有者,并以出資額對企業擁有相應份額的產權。為說明不同的產權結構對股東資本定價的影響,可以借鑒供給需求函數來進行分析。為簡單起見,假設企業對資本金的需求代表整個市場需求,其函數是D(P),市場上存在n個主體能提供,他們具有相同的供給函數S(P),當整個資本市場處于均衡時,有:

由(2)式可得,當→+∞時,即當企業資本提供者數目較多時,所有權是分散的,這是一個完全競爭的市場,任何一個獨立的所有者或者股東對價格的影響力都很小,故而大家只能接受同樣的價格。公司股權高度分散曾被認為是一種較好的股權結構,各個股東對企業所占股份都是有限的,對企業的決策和控制影響甚微,控制權自然旁落在管理層手上。早在1776年,亞當·斯密就在《國富論》中指出“小股東對于公司的經營業務往往一無所知,他們只是心滿意足地接受每年或每半年公司分配給他們的股利,而并不找公司管理當局的麻煩”[4](P303)。Roe則精辟地提煉了這種狀態,并簡要地概括為“強管理者,弱所有者”[5](P403-407)。可見股權高度分散消除了大股東對中小股東進行利益掠奪的行為,但也產生股東與管理層的代理沖突,因而有些觀點認為產權在一定程度上的集中對企業是有益的。

(三)高度集中產權結構對企業的影響

產權相對集中的企業對股東而言是一個不完全競爭市場,大股東就是價格制定者。設企業對資本的需求總量是R,有n個股東按照比例a1,a2,…,an投入資本并持有相應份額的股權,價格分別是P1,P2,…,Pn,企業對資本承擔的最大支出是W。對股東而言,投入資本的合理化結構就是在企業總回報有限約束下的各自效用最大化原則,可表示為:

該表達式的解為:

(4)式意味著任兩股東之間的邊際效用之比等于其提供資本的不同價格之比,股東持股比例越高,就會要求越多的股權回報。大股東由于對資本的壟斷供應而要求獲得壟斷價格,同股同利原則注定了大股東的物質收益(表現形式為股東紅利)必定是和其他股東相同的,掌握控制權及獲取控制權收益成為一種重要的價格補償。根據股東收益的性質特點,可以構造出股東資本定價,即股東收益函數p(x),x為持股比例。p(x)是一個遞增的凸函數,持股比例x越大,則函數值p越大,大股東對企業的利益索取也越大,應當會對企業績效產生負面影響。可見,產權高度集中是不利于企業的。Grossman and Hart(1988)認為大股東掌握控股權而對公司具有控制權,天然地有了侵害小股東利益的天性,來謀求控制權來收益[6]。

(四)產權結構制衡對企業的影響

股權高度分散和高度集中似乎都不利于企業績效,因此股權制衡概念被引入到股權研究領域中。股權相互制衡是對企業產權高度分散和高度集中兩種狀態的一種中間平衡狀態。多數理論研究認為大股東之間存在股權制衡能產生正面治理效應,有利于提高公司價值。

看來股權集中或制衡都并非是簡單地會有利于或不利于企業績效,大股東與制衡股東之間是一種反復較量與博弈的關系,對企業績效的影響也將是隨著兩股力量較量的改變而變化。為簡化分析,假設企業只有控股股東和制衡股東兩個股東,分別持有的股份比例為X和1-X,定價為p(X)和p(1-X)。對于企業來說,資本總支出成本為

使總成本最小,則要滿足:

(6)式的解為X=0.5,即大股東與制衡股東的持股比例相同時企業總資本成本最低,對企業績效最有利。這個結果表明,無論是股權集中或制衡都不是越高越好,而是有一個適當的度。當制衡股東的持股比例較高時,控股股東的股權集中是有利于企業績效的。而在控股股東的持股比例較高時,提高股權制衡度將會促進企業績效的提高。

三、中國上市公司的實證檢驗

(一)研究設計

選擇樣本。以2007年至2013年中國A股上市公司為樣本,剔除了中小創公司、金融類公司和部分數據缺失的上市公司,并經過截尾處理最終得到4861個觀測值。

我們分別用Tobin’s Q①Tobin's Q計算方法為:企業市價/企業重置成本=(股權市值+凈債務市值)/期末總資產,其中,非流通股權部分的市值用凈資產代替計算。和資產回報率來度量企業績效,分別用TQ和ROA作為變量符號。在任何經濟體中,所有權是最根本的財產權利,而股權比例能更直接、實際地計量著所有權,所以使用其他股東(第2至第5大股東)持股比例之和與控股股東持股比例的比值來衡量企業大股東之間的產權分布狀況,用ZH作為變量符號②在股權集中度和制衡度變量設置和計算中,由于數據的局限性,沒有將所有關聯股東持股比例合并為一個股東。。

選擇控制變量。用控制變量來反映企業的不同特征對績效的影響。以最終控制人的股權歸屬(Private)來確定產權性質,最終控制人為各級國有資產管理機構、各級財政部門、政府部門或國有企業的則取值為0,否則,取值為1。以企業總資產的自然對數代表資產規模(Size)來控制企業績效的規模效應;以企業資產負債比率(Lev)來刻畫企業的資本結構;以年度銷售收入增長率(growth)來控制企業的成長性;以公司上市年限(Firmage)來控制企業的成熟度。

模型設計。根據上文對產權集中與制衡的關系分析,產權的分布狀況與企業績效之間并不是線性關系,而應該是倒U型的非線性關系。可以得到模型如下(PE表示企業績效變量):

(二)回歸計算結果

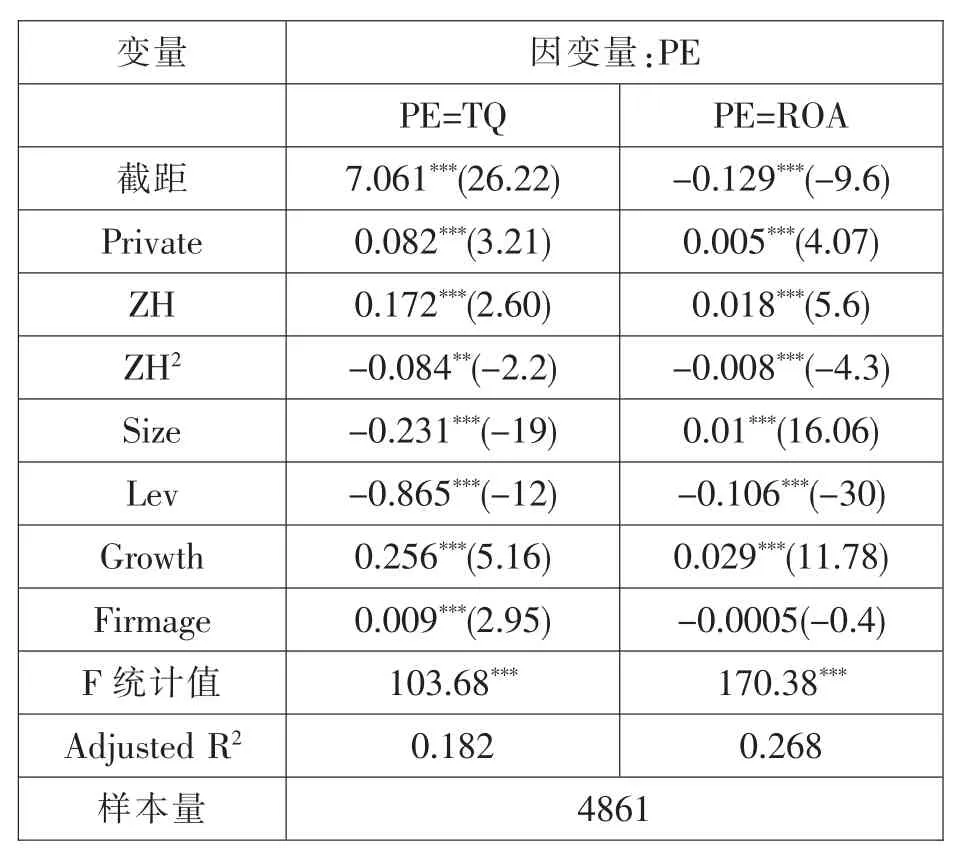

表1產權分布狀況與企業績效的回歸結果

表1的回歸計算結果中,反映了經濟利潤和證券市場投資者評價的TQ值和會計利潤ROA均與ZH呈顯著的倒U型非線性關系,且系數符號一致,表明關系穩定。說明隨著制衡股東持股比例的提高,起初企業績效是增加的,但達到一定數值后,再提高就不利于績效。通過計算求出兩個模型產權制衡度ZH的最優值分別為1和1.1,即最好的產權制衡度為第2至第5大股東持股比例之和應與第一大股東持股比例大致相當,實際計算結果與我們的理論分析完全一致。關于控制量變,ROA和TQ值均與變量Private呈正向顯著關系,即非國有控股公司績效顯著高于國有控股公司,這與普遍認可的非國有企業效率更高的觀點一致。企業規模與績效的關系存在顯著的差異,對ROA系數為正,說明企業盈利能力存在規模效應,但對Tobin’s值系數為負,說明了中國證券市場中,二級市場的投資者還是熱衷于炒作小企業。

(三)產權集中的控制權分析

控股股東作為理性的經濟人,本性必然是要謀求自身收益的最大化,持股越多對企業的索取就越多,而股份公司同股同權同責同利的基本原則也注定了其所有權收益必定和其他股東的收益相同,掌握控制權及獲取控制權收益成為一種重要的價格補償。大股東由于對資本的壟斷供應而要求獲得壟斷價格,在獲得相應份額的現金流權時,通過掌握控制權來滿足其對于補充收益的要求。

經濟學理論認為,由于企業資本所處的不同市場類型,必然導致資本定價不同,天然地注定了資本的所有權和控制權是相分離的。大股東擁有控制權,并享有由此帶來的額外收益是完全符合所有權市場規律的。控股股東的持股比例越高,就會要求更高的控制權,從而加劇所有權與控制權之間的分離,其他股東的制衡能抑制控股股東的資本過高定價,降低所有權與控制權的分離程度。為此,將所有權與控制權的分離度分別與股權集中度及制衡度進行了回歸計算。

表2兩權分離程度與產權結構的關系①表中的SEP是企業控股股東的兩權分離度(控制權-所有權),L1是第1大股東持股比例。

表2中,股權越集中兩權分離度越高,制衡股東有效地削弱了這種傾向。同時,股權性質與兩權分離度之間是正相關關系,說明非國有性質的控股股東更偏向于以較少的股權獲取更多的控制權。

四、結語

本文的理論分析以及實證研究表明,無論是產權集中或是制衡都與公司績效之間存在非常顯著的相關關系,而且這種關系會隨著控股股東與制衡股東之間的對抗力量的改變而變化。比較有效的企業產權結構,并不是產權越集中越好,也不是制衡股東的力量越強越好,而是控股股東與第2至第5大股東的持股權大致相當。股權要在高度分散與高度集中之間存在一個平衡點,在大股東之間應當形成相互制衡的高效產權結構。而控股股東獲取高于股權的控制權是一種自然的資本價格補償,因此不能一味地批評,控股股東的這種行為完全與經濟學既有的規律相吻合。

[1]Berle A.,MeansG..The Modern Corporation and Private Property[M].New York:Commerce Clearing House,1932.

[2]La Porta,Rafael,Lopez-de-silanes,Florencio and Shleifer,Andrei,Corporate Ownership Around theWorld[J].The Journalof Finance,1999,54(2).

[3]Gomes,A.and W.Novaes.Sharing of Control as a Corporate Governance Mechanism[R].Working paper of U-niversity of Pennsylvania,2001.

[4]亞當·斯密著.國民財富的性質和原因研究[M].北京:商務印刷館,1974.

[5]Roe,Mark J.強管理者,弱所有者:美國公司財務的政治根源[M].上海:上海遠東出版社,1999.

[6]Grossman,S.,Hart,O..One Share-One Vote and the Market for Corporate Control[J].Journal of Financial E-conom ics,1988,(20).

[責任編輯:劉烜顯]

單虹,湖南大學工商管理學院副教授,博士研究生;龔光明,湖南大學工商管理學院教授,博士生導師,博士后,湖南長沙410082

F271

A

1004-4434(2015)12-0044-04

湖南省軟科學重點項目“國有企業可持續發展關鍵指標體系研究”的階段性研究成果(2013ZK2087);(教育部)博士點專項科研基金項目“管理會計方法在企業生態控制系統中的集成運用研究”(20130161110045)的階段性研究成果