我國壽險市場的發展現狀及其改革方向淺析

上海金融學院國際金融學院 董希淵 劉逸樹 高建國

一、我國人壽保險業務發展現狀分析及中外對比

養老壓力的增大雖提高了我國國民對壽險業務需求,但仍然需結合我國壽險業務的發展現狀進行分析,才能對我國壽險的長期市場前景以及壽險業務的增長潛力進行充分的界定。

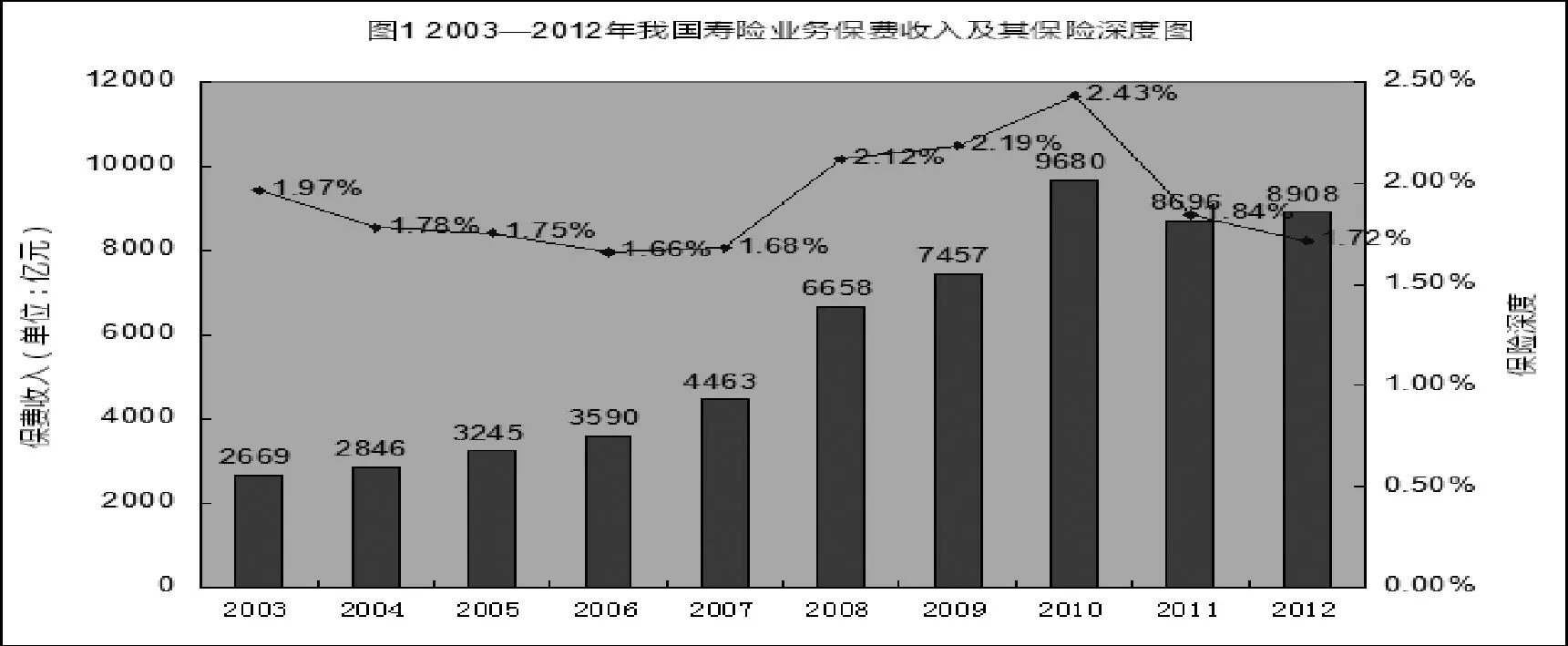

圖1 展示了我國2009 年至2012 年壽險業務保險深度的統計數據。從圖中的數據可發現,在此十年間,從絕對量來說,我國人壽保險業務得到了較快的發展,保費收入以年均15.43%的高額增速迅速膨脹。雖然2011 年保費收入較前一年下降了10.17%,但瑕不掩瑜,我國壽險業務的保費收入仍呈現出指數增長的良好態勢。但是,僅考察絕對量的增長是不夠的,還需對其相對量進行考察對比,才能發掘深層次的本質問題。

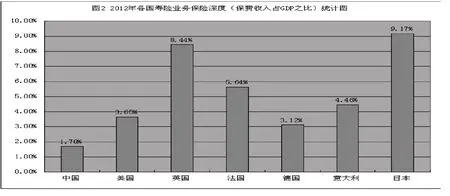

保險深度是某地區保費收入占該地區GDP總額之比,能反映出該地區保險行業在整個國民經濟中的地位。對我國壽險業務的保險深度加以考察,可揭示我國壽險業務發展與經濟發展之間的相關性以及我國壽險業務的相對發展程度。根據圖1的信息可推斷出,在此十年間,我國壽險業務的保險深度基本沒有發生變動,以1.91%為均值不斷波動。這表明,我國壽險業務的發展只是同比例地隨著國民經濟的發展而波動,并且保持著十年前的發展滯后水平。(如圖2)

眾所周知,諸如美國、日本和英國等發達國家的人口老齡化問題較為嚴重,因而這些國家壽險業務的現狀對我國壽險的發展有較強的參考意義。日本是全球人口老齡化最為嚴重的國家,其壽險深度高達9.17%,同樣的情況也出現在英國、法國等歐洲發達國家;在另一方面,根據弘康人壽《中國居民壽險保障充足度調研報告》的數據顯示,我國居民人均應有壽險缺口高達41萬元,并且會隨著老齡化程度的不斷加深,人均缺口亦會隨之提升。因此,為緩解我國持續增長的養老壓力,我國壽險深度有待延伸;即不管是短期還是長期,我國壽險均有較強的發展前景。

二、我國壽險市場存在的問題

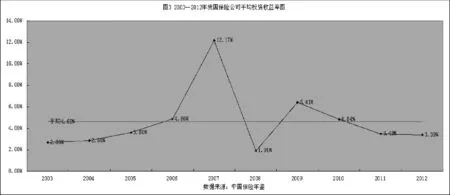

(一)我國保險行業投資收益率較低

我國保險公司投資收益低下是阻礙我國壽險業發展的一個重要因素。圖3向我們展示了2003年至2012年保險行業的平均投資收益率,根據圖中的信息得知,我國保險行業的平均收益率波動較大且整體偏低。雖然2007 年投資收益率高漲至12.17%,但十年間的平均值僅為4.62%,甚至不如我國五年期定期存款的收益率。投資收益率的低下勢必造成壽險賬戶資金增值能力的低下,進而導致分紅型壽險、萬能險以及投連險等以保值增值為產品特色的壽險類產品失去其產品優勢,當其增值能力不敵長期國債等無風險投資產品時,消費者則認為購買該類產品所獲得的效用水平低下。同時,保險作為長期保障類金融產品,投資收益率較高的波動性無法契合其產品特質。因此,保險公司急需提高其運營團隊的專業水平,在提高投資收益率的基礎上增強壽險賬戶的保值增值能力,以較高的收益率來保障投資者所獲得的效用水平,完成壽險深度的延展工作。(如圖3)

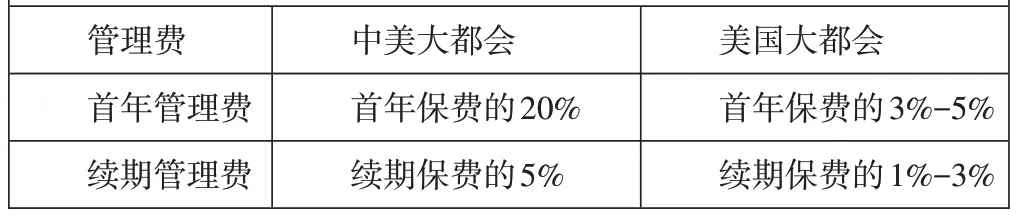

(二)我國壽險類產品管理費用較高

在我國,精算師計算壽險產品的定價時,其成本費用需要考慮營銷團隊的人工費用以及公司的管理費用。由于我國保險公司的發展不成熟,其與歐美等發達保險市場的營銷費用而言相對較高。中美大都會是由美國大都會下屬公司和上海聯合投資有限公司合資組建而成,因此中美大都會與美國大都會管理費的差異具有較高代表性,可有效體現出中美之間壽險類產品的費率差距。由表1可見,中美大都會壽險產品首年管理費高達首年保費的20%,而美國大都會的首年管理費僅為首年保費的3%-5%。同樣,續期管理費也有高額差異,中美大都會壽險產品的續期管理費約為美國大都會的1.7倍至5倍。

資料來源:中國保監會辦公廳

根據上述分析可以看出,我國壽險產品的費率與發達國家仍有高額落差,高額費率勢必降低投資者的效用水平,縮減我國壽險產品的客戶涵蓋面,對我國壽險類產品的發展造成一定阻礙。因此,如何有效降低我國壽險產品的實際費率水平,拓展壽險產品對于各層次投資者的兼容性是我國保險行業亟需解決的問題。

(三)我國投資者對壽險產品存有一定抗拒心理

“談保色變”這一現象普遍存在于我國投資者中,抗拒心理不僅是我國壽險市場的一大問題,也是我國保險行業所面臨的一大問題。由于我國保險公司的營銷策略存在較大問題,導致我國保險市場存在較為嚴重的逆向選擇問題,因此,我國投資者在保險營銷人員的營銷手段干預下,難以選擇及購買契合自身需求的保險產品。同時,高額的管理費用和銷售成本推高了我國壽險產品的價格,非合理的產品定價進一步降低了壽險產品為投資者提供的效用水平,導致我國壽險產品的客戶范圍進一步縮減。另外,我國理性投資主體尚待建立,就目前而言,我國投資者對于壽險產品的偏好較低,大多數投資者均不愿投資于壽險產品。以上三個要素導致我國投資者對壽險產品存有一定抗拒心理,進而在一定程度上導致我國壽險市場的滯后發展。

“你趕緊去配合司法局做好社區矯正調查,自己的事情你自己一定要上心。”記者在婁星區人民法院見到李凌的時候,李凌正一邊通過電話與一起案件的當事人進行溝通,一邊翻看卷宗。從檢察官到法官,13年的司法工作,這樣一心二用的情況,對李凌來說是再正常不過了。

三、我國壽險市場問題的成因

(一)我國壽險運營隊伍素質不高,監管機制薄弱

首先,由于我國保險公司的運營方式粗獷,其營銷團隊在與投保人進行投保申請審核之際,對確定保費的原則、要求以及內容把握不精確,并且職業素養不高,所導致其未能合理地掌控銷售成本。

其次,中國采用的影響壽險定價模型元素之一的預定死亡率都比較高,所對應的壽險定價也隨之較高,其重要的原因在于我國對保險行業的監管機制較為孱弱,未對各大保險公司的核保過程進行詳細地限制,從而導致大部分公司不愿意更新最新的中國生命表,這使得保險公司依舊使用以前預定死亡率較高的生命表,推動產品價格,存在人為抬高價格的嫌疑。

而在國外,因為歐美等發達市場的保險公司和營銷團隊的核保過程、服務意識以及經驗知識等專業素質都相對與國內而言高出許多,所以其能相對準確地把握壽險產品價格范圍以及潛在的收益率。

再者,針對預定死亡率的生命表,國外的保險發達市場也有著更加嚴苛的監管模式。例如美國保險監督官協會(NAIC)明文規定美國保險公司雖然可以自行編制生命表,但其必須經過NAIC等監管機構的嚴格審核和監管,并由市場檢驗。

(二)我國保險公司資本運作結構不成熟、經營方式單一

我國保險公司在核保的過程中并沒有一套成熟的、系統性的信息處理方法,并且未對投資者進行充分的信息收集,其存在一定程度上的逆向選擇的困境,從而無法對投資者所投產品進行正確的成本評估。這導致保險公司的管理費用較高,而較高的經營管理費用導致了壽險價格的提升,更多地侵占營銷團隊的基本傭金,這從側面影響營銷團隊的健康成長。

在另一方面,由于保險公司未完全與銀行建立長期的戰略伙伴關系,此中可能產生潛在的高成本問題,例如銀行在短期內欲獲取較高收益率,從而提高向保險公司收取的手續費等。此類現象一定程度上助長了壽險產品的成本。

同時我國保險公司的經營方式單一,約占九成的利益來源來自于利差。這表明我國保險市場的投資方向仍是以理財產品為主。由于理財產品利潤的波動較大,所以保險公司的利潤來源可靠度較低。

最后,由于我國保險監管機構的監管意識薄弱,對保險公司的核保監管力度不強,出現保險公司在核保的過程中采用了過時的或者不準確的數據而不受到有效的監管,從而阻礙了我國保險市場的健康發展。

(三)保險營銷方式不僅合理

由于我國保險公司的營銷團隊起步較晚且發展比較滯后,所以其團隊的專業素養、服務意識和經驗等也都較為低下,因此,保險公司的營銷手段和運作方式上存在較大的問題。保險營銷團隊在進行保險推銷時并不是站在投資者的角度,根據投資者的基本狀況和需求為投資者挑選適當的保險產品,而是基于保險公司所制定的銷售目標和策略,根據自身的業務增長需要,運用各種銷售策略甚至是欺詐等手段,向投資者推銷契合自身任務目標的保險產品。不僅僅是壽險市場,此現象普遍存在于我國保險市場,導致我國保險市場普遍存在逆向選擇問題。在保險營銷團隊的影響下,絕大多數投資者無法購買到契合自身需求的保險產品,因此,退保、訴訟等現象也普遍存在于我國保險市場。長此以往,我國投資者逐漸對保險產品形成較高的抗拒心理,“談保色變”這一現象發生的頻率也越來越高,嚴重阻礙了我國壽險市場乃至整個保險市場的健康發展。

(四)投資者的非理性化以及投資結構的失衡

我國改革開放至今僅30余年,金融市場以及教育事業的建設尚處于騰飛階段,投資者知識和理念的缺乏導致了我國投資者的嚴重非理性化。就目前我國投資者的狀況而言,其風險偏好兩級分化較為嚴重。主要集中于鄉村、小城鎮等欠發達地區的低收入群體,由于投資理念的嚴重匱乏,其風險厭惡程度極高,對穩定現金流的依賴性較強,除銀行存款外,基本不進行其他任何投資。而另一極則是由部分中等收入人口組成的風險厭惡系數極低的群體,該群體致富欲較強,渴望在短期內獲得高額的收益,其投資行為呈現出極高的投機性。同時,由于其收入并不低,能夠承受一定的風險,因此該群體專注于投資股票、期貨、股指期貨等高風險金融產品。

保險產品作為一種以保障為目的的金融投資品,其投資較為注重長期的保值性,并不刻意追求短期的高額盈利性,因此該產品的風險雖略高于銀行存款,但增值能力不及股票等權益性投資工具。因此在我國,愿意購買保險產品的理性投資者僅占少數;而對于大部分投資者而言,購買保險所能獲得的效用過低。

四、我國壽險市場的發展及改革方向

(一)推進我國金融市場建設

保險市場作為壽險業務的根基,完善和成熟的保險市場即是壽險業務不斷拓展的重要保證。因此,我國必須著重建設保險市場,制定好各方面的法律法規,從基礎上保障投資者和保險公司的利益。同時,逐步完善保險公司風險評估機制,在控制系統性風險的基礎上拓寬保險公司投資渠道,從制度上拓寬保險公司的投資收益來源。

資本市場作為壽險業務的重要支撐,高效和的資本市場即是提高壽險業務盈利能力的保障因素之一。因此,我國必須大力提高我國資本市場的有效性,通過多方位渠道熨平不必要的波動,完成去投機化的進程,充分降低我國資本市場的系統性風險,提高保險公司的投資效率,進而提高萬能險和投連險投資賬戶的投資收益率和收益穩定性,進而吸引多方位的投資者。

與此同時,須不斷提高我國投資者的基本金融素養,幫助投資者樹立正確的投資理念,使投資者具有合理配置其資產的能力,進而推進我國理性投資主體的形成。借此來提高投資者對壽險產品的偏好,加深壽險產品對投資者的吸引力,進而充分利用壽險業務的發展前景,為壽險市場的發展注入新的增長動能。

(二)做好風險資產的最優化工作

風險資產的收益率與保險行業的整體投資收益率相關度較高,因此合理配置風險資產是保險公司提高其投資收益率的決定性因素。穩定的投資收益將穩定投資者的預期,提高投資者對保險行業的信心,吸引社會閑散資金,逐步提升我國的保險收入,從社會層面減少資金閑置率,提高資金的投資效率,使保險行業在國民經濟的重要地位逐步凸顯。投資收益率的上升,將直接提升保險公司的盈利能力,增加保險公司盈余資金。這將直接或間接提高保險公司對產品創新的投入,活化保險公司內部人員的創新能力,現實保險產品的合理定價,向市場推出更多更好的保險產品。同時,還能提高保險公司對于員工培訓的費用,對其員工整體素質有較高影響,團隊員工素質的提高將樹立保險公司的優良形象,扭正我國居民對保險行業的偏見,從側面激勵保險行業的發展。另外,高額的投資收益率將對保險公司的內部人員起到一定的激勵作用,提升其工作積極性,提升保險運營團隊的工作效率,削減保險行業的隱性成本,進一步提高保險行業的盈利能力。

(三)實施合理的營銷模式

為扭轉投資者對壽險產品的偏見,并逐步提升壽險產品的形象和地位,保險公司亟需對其不合理的營銷模式進行改革。保險公司不應以銷售業績作為唯一目標,應更加注重壽險產品銷售增長的可持續性,盡量避免退保、投訴等現象,因此,保險營銷隊伍在進行保險推銷時,須堅持需求匹配的原則,站在投資者的角度根據投資者的需求為投資者推薦其產品,著力提升保險公司的銷售品質,進而提升投資者對保險公司的綜合評價,提高壽險產品為投資者提供的基本效用水平。

(四)提高保險公司運營質量

保險公司須堅持與時俱進的原則,對其壽險產品定價模型及模型參量進行實時更新,降低因模型及數據陳舊而導致產品定價非合理程度,從價格方面保證投資者所獲得的效用水平。保險公司還加大信息收集力度,并建立一套信息收集的系統性方法,對我國投資者的基本信息進行充分收集和綜合評估,合理估算壽險產品的基本成本,以此降低壽險產品的管理費用,保障保險公司自身的利益。同時,還須優化保險公司的資本運作結構,明晰保費資金的投資去向和投資目標,制定合理的投資章程,從投資渠道、信息反饋、機構聯動三個層次鎖定投資成本,明確投資回報率,防止額外費用的產生,以此熨平壽險產品費用的波動,降低其運營成本。

[1]李艷榮,周蔚玲.我國投資連接保險選股擇時能力的對比研究[J].金融教學與研究,2012

[2]王璐. 投資連結保險(分紅險)的優勢劣勢分析[J]. 時代金融,2012

[3]吳世農,陳斌.風險度量方法與金融資產配置模型的理論和實證研究.經濟研究[J],1999

[4]柳冬,王雯珺,李自然,汪壽陽.基于Kalman濾波算法的基金動態資產配置能力評價方法[J].系統工程理論與實踐,2012

[5]李學峰,魏娜,張艦.證券投資基金不同資產配置方法及其對基金收益的影響[J].證券市場導報,2008