2006—2013年甘肅醫(yī)學科技獎獲獎成果統(tǒng)計分析

秦三利,張仲男,石昕,林靜,韓斌孝,張淵厚,宋文

(甘肅省醫(yī)學情報研究所,甘肅蘭州730050)

2006—2013年甘肅醫(yī)學科技獎獲獎成果統(tǒng)計分析

秦三利,張仲男*,石昕,林靜,韓斌孝,張淵厚,宋文

(甘肅省醫(yī)學情報研究所,甘肅蘭州730050)

統(tǒng)計2006—2013年8年間甘肅醫(yī)學科技獎獲獎成果,分析獲獎成果研究單位、研究團隊和學科的優(yōu)勢與引領作用以及團隊科研協(xié)作的提升作用,同時,找出成果分布不均衡的原因,為促進我省醫(yī)學科技發(fā)展和醫(yī)療服務提高提供借鑒。

醫(yī)學科技獎;科技成果;甘肅

醫(yī)學科技成果數(shù)量的多少、獲獎質量及等級的高低、成果完成人的科研能力可以從側面反映一定時期內一個醫(yī)療單位的整體科研水平,同時,也是衡量該單位醫(yī)療水平的重要標志之一[1-2]。為全面、系統(tǒng)、動態(tài)地掌握甘肅省醫(yī)學科技發(fā)展狀況,本文對2006—2013年甘肅醫(yī)學科技獎獲獎情況進行統(tǒng)計分析,現(xiàn)介紹如下。

1 資料與方法

1.1資料來源

以2006—2013年甘肅省醫(yī)學會公布的歷年的甘肅醫(yī)學科技獎獲獎項目為統(tǒng)計資料。

1.2方法

采用Microsoft Excel及SPSS 13.0統(tǒng)計軟件建立2006—2013年甘肅醫(yī)學科技獎數(shù)據(jù)庫,并從獲獎成果項目、第一完成單位、主要完成人、地區(qū)、學科及合作項目分布方面進行統(tǒng)計分析。

2 結果

2.1獎項總體情況

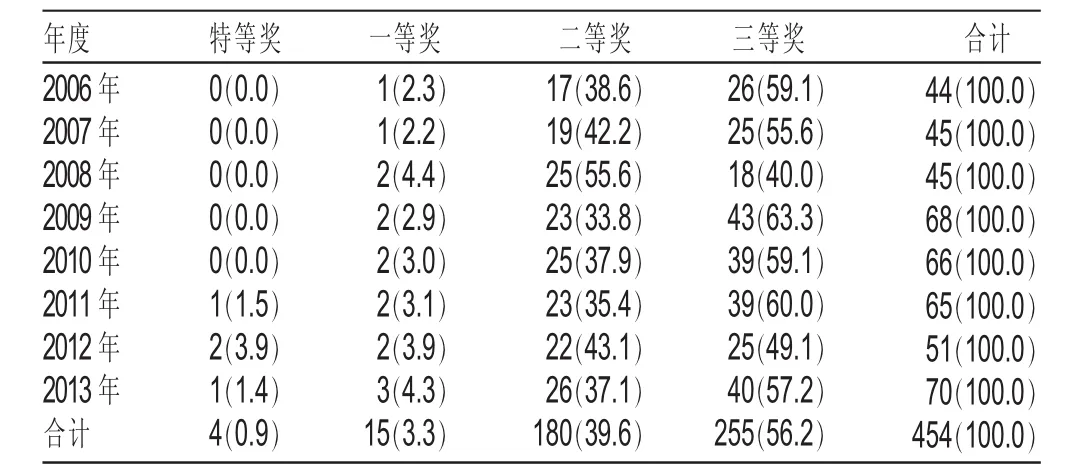

2006—2013年8年甘肅醫(yī)學科技獎獲獎項目總數(shù)為454項,其中特等獎4項,占0.9%;一等獎15項,占3.3%;二等獎180項,占39.6%;三等獎255項,占56.2%。2006—2008年獲獎項目數(shù)目基本保持穩(wěn)定,平均每年44.7項;2009—2013年獲獎項目穩(wěn)中有增,平均每年64項,見表1。

表1 2006—2013年獲獎成果分布[n(%),項]

2.2第一完成單位及主要完成人分布

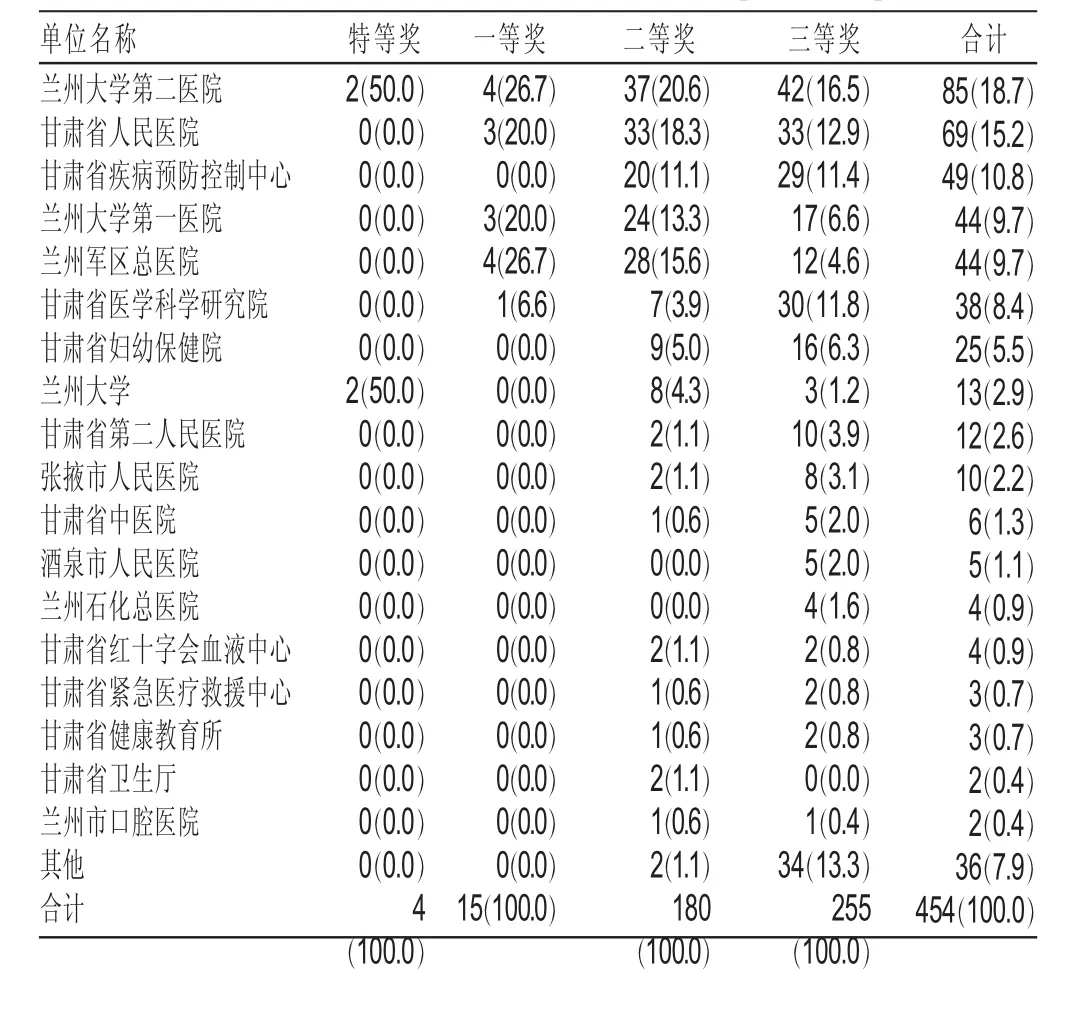

2006—2013年各單位獲獎數(shù)依次是蘭州大學第二醫(yī)院85項,占18.7%;甘肅省人民醫(yī)院69項,占15.2%;甘肅省疾病預防控制中心49項,占10.8%;蘭州大學第一醫(yī)院與蘭州軍區(qū)總醫(yī)院均44項,各占9.7%;甘肅省醫(yī)學科學研究院(包括甘肅省腫瘤醫(yī)院)38項、甘肅省婦幼保健院25項,其余單位獲獎較少。其中,特等獎為蘭州大學和蘭州大學第二醫(yī)院獲得,各2項;一等獎以蘭州大學第二醫(yī)院和蘭州軍區(qū)總醫(yī)院最多,各占26.7%,其次為蘭州大學第一醫(yī)院與甘肅省人民醫(yī)院,各占20.0%,甘肅省醫(yī)學科學研究院(包括甘肅省腫瘤醫(yī)院)一等獎獲獎項目占6.6%;二等獎獲獎單位主要為蘭州大學第二醫(yī)院、甘肅省人民醫(yī)院、蘭州軍區(qū)總醫(yī)院、蘭州大學第一醫(yī)院、甘肅省疾病預防控制中心;三等獎以蘭州大學第二醫(yī)院、甘肅省人民醫(yī)院及甘肅省醫(yī)學科學研究院(包括甘肅省腫瘤醫(yī)院)為多,分別占16.5%、12.9%、11.8%,見表2。

表2 第一完成單位獲獎成果等級分布[n(%),項]

2006—2013年間,研究人員獲獎最多的有5項,獲5項成果獎的是甘肅省人民醫(yī)院消化科盧啟明;獲4項成果獎的是甘肅省第二人民醫(yī)院王世文與甘肅省疾病預防控制中心甘培尚和李慧;獲3項成果獎的有蘭州大學第一醫(yī)院普外科李汛,蘭州大學第二醫(yī)院神經(jīng)外科潘亞文、普外科王琛、檢驗科尤崇革、放射科周俊林、泌尿外科岳中瑾,甘肅省人民醫(yī)院內分泌科劉靜以及甘肅省疾病預防控制中心王新華和王燕玲9人;獲2項成果獎的有43人;獲1項成果獎的有324人。

2.3地區(qū)分布

2006—2013年甘肅醫(yī)學科技獎獲獎地區(qū)以蘭州地區(qū)為主,占獲獎總數(shù)的92.1%;其次為張掖,占2.3%;第三為酒泉,占1.1%;第四為武威與嘉峪關,各占0.9%。慶陽、甘南藏族自治州、天水和白銀地區(qū)各獲得2項成果獎,共占1.8%;臨夏、平?jīng)觥㈦]南、定西地區(qū)各獲得1項獎項,共占0.9%。

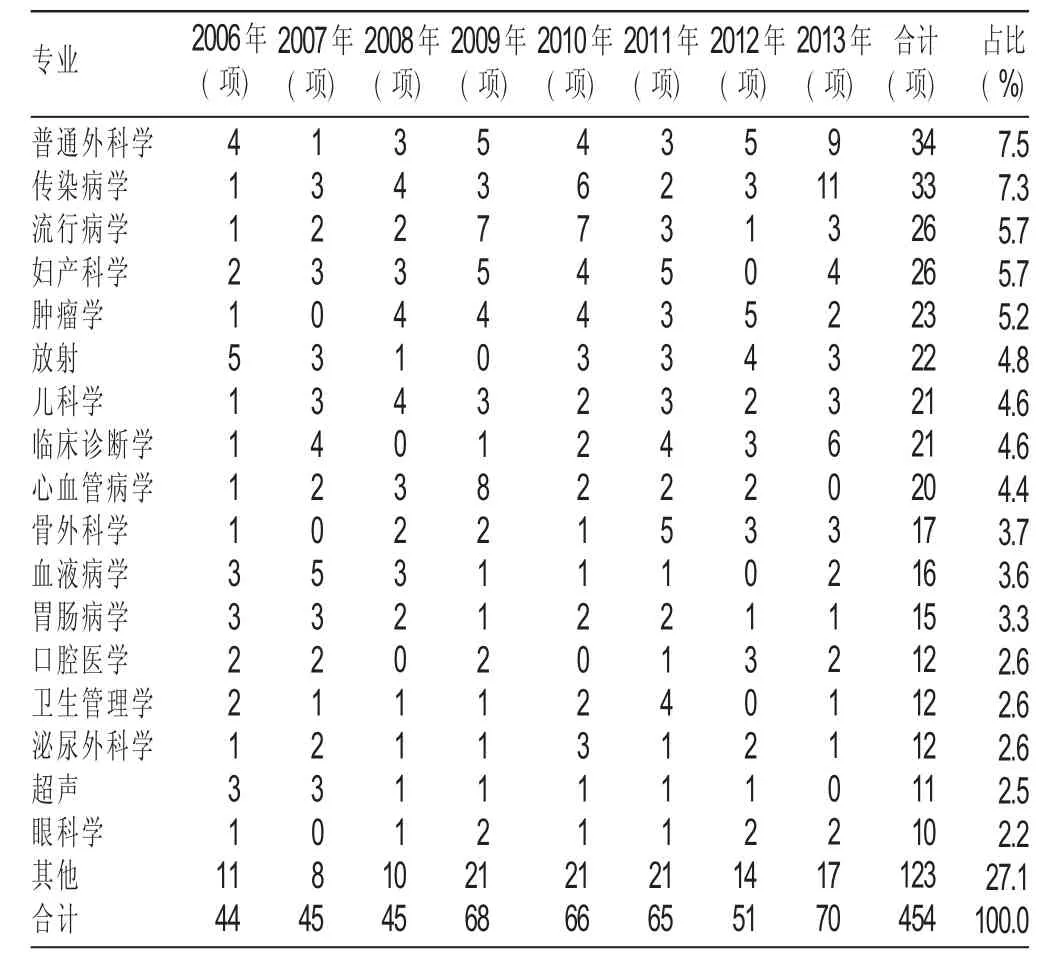

2.4學科分布(見表3)

表3 獲獎成果學科分布

學科按《中華人民共和國學科分類與代碼國家標準(GB/T 13745-2009)》分類。表3顯示:2006—2013年獲獎項目較多的學科依次為普通外科學(占7.5%)、傳染病學(占7.3%)、流行病學與婦產科學(各占5.7%)、腫瘤學(占5.2%)、放射占(4.8%)、兒科學與臨床診斷學(各占4.6%)、心血管病學(占4.4%)。獲獎項目低于10項的學科如顱腦、內分泌、耳鼻喉科學、麻醉學、神經(jīng)外科學等列入其他項目統(tǒng)計,共占27.1%。

2.5合作項目分布

2006—2013年454項獲獎成果中有44項為合作項目,其中2006年與2007年兩年合作項目分別為1項和3項;2008—2013年合作項目增多,平均每年6.3項。2006年、2007年及2010年獲獎成果中無與外省合作項目,而2008年與2009年、2011—2013年均有與外省合作項目,平均每年2.8項。

3 討論

3.1獲獎項目分布的不均衡性

從獲獎情況分析,2006—2013年甘肅醫(yī)學科技獎在數(shù)量和等級上保持了穩(wěn)定發(fā)展,穩(wěn)中有升,特別是從2008年開始,一等獎數(shù)量增加,2011年起又增設了特等獎獎項,說明我省緊緊圍繞國家科技創(chuàng)新政策,加大科研投入及管理力度,重視科研人員素質培養(yǎng),支持和鼓勵創(chuàng)新研究,使醫(yī)學科技水平得到了逐步提升。但也明顯存在科技成果分布的不均衡性及不普遍性,這種不均衡性主要從成果完成單位、地區(qū)及學科分布中凸顯出來。

從獲獎機構看,獲獎數(shù)量排前七位的這些省級醫(yī)療衛(wèi)生機構、軍隊醫(yī)院和高校附屬醫(yī)院在醫(yī)學科研領域具有較雄厚的基礎和豐碩的成果,處于省內領先地位,尤其是蘭州大學第二醫(yī)院,充分釋放了作為教學兼醫(yī)療單位的創(chuàng)新能量,這與醫(yī)院重視科研、注重人才培養(yǎng)的政策密不可分。此外,張掖市人民醫(yī)院和酒泉市人民醫(yī)院兩家地市醫(yī)院獲獎項目較其他地市醫(yī)院多,說明這兩家醫(yī)院近些年比較重視科研的高層次發(fā)展,注重縱向和橫向聯(lián)合研究,培養(yǎng)人才。但部分省級單位及其他地市單位獲獎數(shù)目偏少,提示應該重視科研,從政策上支持、傾斜,創(chuàng)造一個寬松的環(huán)境;從課題來源上爭取、分流,加強科研工作管理;從資金上給予保障。同時建立行之有效的科研質量控制及評估體系,確保每項課題在質量上得到提升,進而逐步增加獲獎數(shù)目,縮小與省級主要科研單位的差距[3]。

由獲獎地區(qū)看,蘭州市獲獎項目最多,其次為張掖、酒泉,這與蘭州市省級醫(yī)療機構、高等院校、科研院所居多,部隊大醫(yī)院在蘭州有關,這些單位人員科研意識強、學術思想活躍,承擔的課題質量較高。相對而言,偏遠的地市及縣區(qū)醫(yī)院由于科研意識、科研條件弱于省級醫(yī)院,獲獎項目較少。值得關注的是,嘉峪關、天水、白銀、平?jīng)觥⑴R夏、隴南、定西地區(qū)于2010年實現(xiàn)了零突破,且天水地區(qū)獲得了2011年的二等獎,這表明在省內相關政策的調控下,地市醫(yī)院的科研力量開始逐漸增強,但與省級醫(yī)療單位科研水平的差距依然較大,相關部門應不斷加強對地縣醫(yī)療單位科研的投資力度,不斷增加和提升科研數(shù)量及質量,進而逐步縮小與省級醫(yī)療單位的差距,減少科研力量的不均衡分布。

從獲獎成果學科分布看,2006—2013年8年間獲獎成果學科分布不均衡,獲獎較多的項目仍以臨床應用研究為主,對威脅人類的重大疾病與傳染病的預防及診治研究仍是醫(yī)學領域的研究重點,不容忽視。各單位今后應繼續(xù)搞好重點學科建設,同時應鼓勵其他相對薄弱學科積極開展科研工作,促進醫(yī)院科技工作的開展[4]。

3.2學科帶頭人的引領作用

從本資料的統(tǒng)計結果可以看出,甘肅省人民醫(yī)院消化科盧啟明、內分泌科劉靜,甘肅省第二人民醫(yī)院王世文,甘肅省疾病預防控制中心甘培尚、李慧、王新華、王燕玲以及蘭州大學第二醫(yī)院神經(jīng)外科潘亞文、普外科王琛、泌尿外科岳中瑾等均獲得了多項成果獎,分別為各自學科的學科帶頭人,這些研究者及其團隊學歷高、研究基礎扎實,并建立了良好的研究平臺,這些優(yōu)秀的學科帶頭人及醫(yī)院的重點建設在學科發(fā)展方面的作用是非常重要的[5]。

3.3科研合作提升研究水平

國家提倡科研的多學科協(xié)作,尤其從“十五”開始,國家各類重大專項計劃都注重科學研究產學研相結合、多團隊協(xié)作的研究模式。我省從2008年起,獲獎成果中合作項目較前兩年增多,且出現(xiàn)了與外省合作項目,說明從2008年起各單位更加注重與其他單位的交流與協(xié)作,逐步從單純的科研數(shù)量增長向多部門、多單位協(xié)作發(fā)展,形成跨單位、跨地域的科研協(xié)作機制,以促進全省醫(yī)學科研水平的提高[6-7]。

綜合分析,我省的醫(yī)學科研水平處于上升趨勢,省內幾個重點醫(yī)療衛(wèi)生機構都充分發(fā)揮了科研帶頭作用,但今后仍需不斷加強與各單位間的科研協(xié)作,尤其是與經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)科研單位的交流與協(xié)作,能增強科研人員的洞察力,創(chuàng)造出更多高水平的科研成果。我們還應認識到,盡管衛(wèi)生行政部門在我省醫(yī)學科研和學術研究的政策中給予了基層特別是縣級醫(yī)療單位一定的扶持與鼓勵,但由于受到種種條件制約,基層醫(yī)院的科研水平仍然偏低,今后仍需不斷加大對基層科研單位的扶持力度,不斷挖掘基層單位的科研創(chuàng)新潛力,鼓勵合作研究,促進全省醫(yī)學科研全面發(fā)展。

[1]封國華,楊胥英,許立華,等.1999—2006年山東省立醫(yī)院科技成果統(tǒng)計[J].預防醫(yī)學情報雜志,2009,25(9):745-747.

[2]武建光,賀培風.1991—2011年山西醫(yī)科大學科研成果引文分析[J].中華醫(yī)學圖書情報雜志,2012,21(5):60-63.

[3]吳中梅,耿躍春.2002—2009年徐州市14家醫(yī)療衛(wèi)生機構獲市科技進步獎統(tǒng)計分析[J].中國校醫(yī),2012,26(1):59,62.

[4]包春雨,梁林,董培,等.某學院2008—2012年獲獎科技成果統(tǒng)計分析[J].武警后勤學院學報:醫(yī)學版,2013,22(5):392-394.

[5]曲藝,楊圣俊,趙曉東,等.河北省衛(wèi)生系統(tǒng)學科帶頭人培養(yǎng)成效分析與政策建議[J].河北醫(yī)藥,2011,33(24):3808-3809.

[6]蔡力民,狄?guī)r,張靜如,等.我省醫(yī)學科技獎十年獲獎情況統(tǒng)計分析[J].河北醫(yī)藥,2011,33(23):3654-3655.

[7]劉遠,鄭超,于躍,等.我國心血管疾病科研國際合作網(wǎng)絡研究[J].醫(yī)學信息學雜志,2013,34(9):65-69.

(*通訊作者:張仲男)

G526.5

B

1671-1246(2015)22-0136-03

甘肅省衛(wèi)生行業(yè)科研計劃資助項目(GSWST 2011-11)