我國中職學生心理健康研究的文獻計量分析(2002—2014年)

景彥杰

(甘肅省理工中等專業學校,甘肅武威733000)

我國中職學生心理健康研究的文獻計量分析(2002—2014年)

景彥杰

(甘肅省理工中等專業學校,甘肅武威733000)

對2002—2014年發表在國內期刊中關于中職學生心理健康研究的論文成果進行文獻計量分析。結果表明:我國中職學生心理健康研究文獻數量呈現上升趨勢,但研究文獻主要集中在定性類型,且以主觀的經驗總結為主;定量研究的文獻數量較少,且科學性有待提高;研究力量分布不均衡且有不穩定性,核心研究群尚未形成,跨區域研究的合作關系不成熟;研究更多關注的是中職學生心理問題的調查與闡述,關于中職學生的優勢及問題干預的關注力度不夠;研究的基金支持力度有待加大。

中職學生;心理健康;文獻計量分析

我們通常難以給予心理健康(mental health)一個精確的定義[1],在學校心理健康工作中,較為常用的描述是“指個體在適應環境的過程中,生理、心理和社會性方面達到協調一致,保持良好的心理功能狀態”[2-3]。個人的健康心理是由許多成分構成并以多種形式表現出來的[4]。中等專業學校、職業高級中學及技工學校的學生統稱中職學生,他們多數學習成績較差、自我實現的意識淡薄及偏差行為表現明顯。這是一個較特殊的青少年群體,面臨升學、就業及社會適應等方面的問題[5]。研究數據顯示,73.7%的中職學生存在各種程度的不良心理反應,30.1%的中職學生存在明顯的心理健康問題[6]。

針對中職學生所面臨的心理困境,《中等職業學校學生心理健康教育指導綱要》明確提出了關于學生心理健康服務針對性、特殊性及時效性的要求。我國中職學校的教育工作者及相關領域的研究者進行了大量關于中職學生心理健康現狀、影響因素及服務對策等方面的探索研究。本文采用文獻計量分析法,對2002—2014年間正式發表在國內期刊中的關于中職學生心理健康的研究文獻進行計量分析,旨在揭示我國中職學生心理健康研究的內容、研究方法、研究力量、研究焦點、存在的問題及發展趨勢,現介紹如下。

1 樣本與方法

1.1文獻取樣

文獻檢索時間:2015年1月20日。以中國全文期刊數據庫(CNKI)為檢索平臺,選用西北師范大學節點作為數據庫,在“高級檢索”模式下,以主題“中職生(包含)心理健康”進行“精確”匹配模式的“全庫范圍”檢索,共獲得2002年至2014年間724篇相關文獻。由兩名心理學專業研究生逐篇閱讀、篩選,剔除部分不屬于學術論文范疇的工作報道、文學紀實、人物介紹及學位論文、重復發表文獻和與檢索主題不相符的檢索文獻等,共計178篇。本研究將重點分析2002—2014年已發表的我國中職學生心理健康研究文獻546篇。

1.2分析單元

借鑒已有文獻計量法研究的成果[3-4,7],確定了10個分析單元,分別是:文獻數、研究類型、研究內容、研究工具、受資助情況、作者數、合作情況、作者機構、文獻的地區分布、發表期刊。

1.3統計學方法

將檢索出的文獻信息錄入Excel軟件中,采用文獻計量法進行定量分析,以頻次和百分比統計為主。

2 研究結果與分析

2.1文獻的年代分布

從總趨勢上看,我國關于中職學生心理健康研究的文獻數量在2002—2014年期間呈現上升趨勢,見表1。

表1 2002—2014年關于中職學生心理健康研究發表文獻數量統計

2.2文獻的研究類型及內容

考查2002—2014年我國關于中職學生心理健康研究的546篇文獻的研究類型及內容(見表2),定性研究文獻總計442篇,占總數的81%,主要集中在“經驗總結”,其占定性研究的92%、占總文獻的74%;定量研究文獻總計104篇,占總數的19%,主要集中在“現狀調查”,占定量研究的65%。

統計文獻中有效問卷回收數和參與實驗的人數,104篇定量類型研究的對象總計62 417名中職學生,其中2篇文獻中未報告研究對象數。定量類型研究中所使用的測量工具主要為SCL-90,共使用了42次;其他研究工具如MHT(心理健康診斷測驗)使用了6次、SAS使用了4次、SDS使用了3次、EPQ使用了3次,研究工具主要為病理性診斷量表;針對中職學生所編制的《中等職業學校學生心理健康量表》[8]僅使用了1次,推廣度不夠。其中,4篇定量研究文獻采用自編問卷,8篇未報告研究工具。

表2 文獻研究類型與內容的統計

2.3研究文獻的受資助情況

在546篇文獻中,有項目支持的文獻合計為28篇,占總數的5.1%。其中標明國家級項目的有7篇,省級和部級合計17篇,市級1篇,校級3篇(見表3)。

表3 文獻受資助情況的統計

2.4文獻研究的力量

以文獻的第一作者為基準,統計研究者發表的文獻量。本研究所分析的546篇關于中職學生心理健康研究的文獻,均有明確的作者署名,剔除重復作者30人,作者總數為664人。其中發表研究成果2篇的作者17人、3篇的作者5人,僅發文1篇的作者497人,占作者總數的75%(497/664)。

以文獻中單篇作者署名的人數來考查研究的合作情況。在546篇文獻中,獨著449篇,占文獻總數的82.2%;2人合著68篇,占總數的12.4%;3人合著19篇,占總數的3.5%;4人合著4篇,占總數的0.7%;5人合著5篇,占總數的0.9%;12人合著1篇,占總數的0.2%;未出現以課題組署名的文獻。

表4 文獻研究機構的分布統計

以第一作者(或執筆人)的署名單位為基準考查研究機構的分布情況(見表4)。統計結果顯示,在分析的546篇文獻中,中等職業學校進行的研究文獻量居第一,占分析文獻總量的76%;中等職業教育機構(職教中心+中等職業學校)的研究文獻總計442篇(415+27),占文獻總量的81%,說明對中職學生心理健康研究的主要力量集中在中等職業教育機構,中等職業學校的教育工作者為主要研究者。

2.5文獻的地區分布

根據地理區域劃分,將祖國的省市分為東部、中部及西部3個地區。在文獻檢索與整理中,未出現標明港澳臺地區及青海省的研究文獻(見表5)。在文獻中,有31篇未標明省市信息;在作者所屬機構的地區中,東部地區文獻數位居首位,占總數的45.6%(249/546);按作者所屬機構的省市統計,江蘇省位居首位,占總數的10.4%(57/546)。剔除省市信息不詳的文獻,東部地區占48.3%,中部、西部合計占51.7%。文獻的地區間分布不均衡、區域內各省市間分布不均衡。

表5 文獻的地區分布統計

2.6文獻發表源的分布

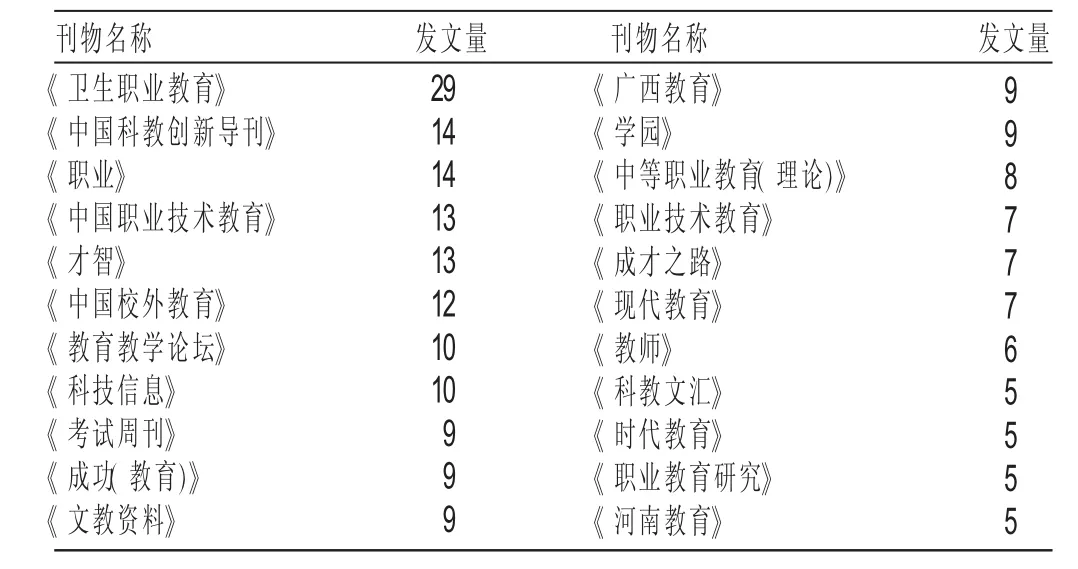

文獻檢索結果顯示,2002—2014年關于中職學生心理健康研究已發表的546篇學術論文主要分布在227種期刊上。總發文量5篇及以上的期刊共22種(見表6),占發文期刊總數的9.7%。其中累計發文量居第一位的期刊為《衛生職業教育》,發文占總量的5.3%;職業教育類代表性雜志《中國職業技術教育》發文占總量的2.4%;心理學類期刊《中國健康心理學雜志》發文4篇,占發文總量的0.7%,其他心理學類專業核心期刊中未涉及關于中職學生心理健康研究的文獻。

表6 文獻發表源期刊統計

3 研究結論

(1)關于中職學生心理健康研究的文獻數量呈現上升趨勢,但研究文獻的學術質量參差不齊。研究主要集中于定性類型,其中大部分的定性研究成果為淺析、討論及主觀性的建議等,尚未出現較科學的原創性質的研究文獻。作為中職學生心理健康研究中堅力量的中職教育工作者,有進行研究的有利條件,但這一群體進行科學研究的意識及水平有待提高。為數不多(19%)的定量類型研究文獻中,研究對象的選擇、研究工具的使用及數據處理方面仍然存有科學性不足的問題,如未報告研究對象數(占定量研究的2%)、未報告研究工具(占定量研究的8%)及未報告自編問卷的相關參數等。

(2)中職學生心理健康的研究力量存在不均衡和不穩定性的特點。研究力量的地區間及地區內存在不均衡的現象,部分需要跨地區、跨省市的現狀調查沒有實現合作研究,分析文獻中82.2%的文獻為獨著,地區間及地區內穩定的合作關系尚未形成。根據普萊斯定律[3],某研究領域是否形成了穩定研究群體的指標之一是撰寫該領域研究論文2篇及以上的作者必須達到一定的規模,而分析文獻中發表2篇及以上的研究者僅有22人,大量研究者僅發表1篇文獻。這表明我國中職學生心理健康研究的核心研究群尚未形成,研究隊伍分散、區域分布不均衡及缺乏穩定性。

(3)中職學生心理健康研究更多關注的是中職學生心理問題的調查和主觀闡述,關于中職學生的優勢及心理問題干預的關注雖有[9-10],但力度不夠。基于學校教育的優勢視角及積極心理學理論,立足于消除“標簽效應”,關注中職學生自身優勢的研究是極其必要的,這也是開展中職學生心理健康服務的重要途徑。

(4)中職學生心理健康研究的支持力度有待加大。在基金或科研項目支持方面,目前的支持力度不夠,分析文獻中僅有28篇受到資助,其中大多數研究者為高校研究人員。作為中職學生心理健康研究中堅力量的中職教育工作者,在申請國家級、省級科研基金過程中阻礙較大,有自身研究理論與能力方面的局限,更存在科研政策方面的限制,所以基層科研基金項目的支持有待加強,特別是校級科研項目。

總而言之,我國中職學生心理健康研究取得了一定的成果,但仍然存在諸多亟待解決的問題。

[1]吳均林.心理健康教育學[M].北京:人民衛生出版社,2007.

[2]姚本先.學校心理健康教育概論[M].北京:高等教育出版社,2010.

[3]甄瑞,姚本先,周宵.十年來我國小學生心理健康研究的計量學分析[J].中小學心理健康教育,2014(4):4-6.

[4]羅鳴春,黃希庭,蘇丹.中國少數民族心理健康研究30年文獻計量分析[J].西南大學學報:社會科學版,2010,36(3):17-20.

[5]袁新苗.中職生時間管理傾向、心理健康狀況及其關系研究[D].杭州:浙江工業大學,2009.

[6]陳順利.當前中職生心理健康狀況及其教育對策[D].長沙:湖南師范大學,2006.

[7]付艷芬,羅鳴春,尹可麗.我國心理健康服務理論研究30年文獻計量學分析[J].現代預防醫學,2013,40(8):1459-1463.

[8]俞國良,姜兆萍.中職生心理健康量表的驗證性因素分析[J].中國職業技術教育,2007(34):12-13.

[9]文書鋒.積極心理學視野下的中職生心理健康教育[J].中國職業技術教育,2007(34):9-11.

[10]朱穎.積極心理學理念下的職校心理健康教育[J].科教文匯,2012(8):190-193.

G526.5

B

1671-1246(2015)22-0141-03