紅豆杉分布與培育技術研究進展

劉新星 余響華 劉學端

(中南大學資源加工與生物工程學院,長沙 410083)

紅豆杉分布與培育技術研究進展

劉新星 余響華 劉學端

(中南大學資源加工與生物工程學院,長沙 410083)

紅豆杉培育技術的發展,對提高紅豆杉林種植面積、緩解紫杉醇藥源緊缺的難題,具有非常重要的現實意義。介紹了中國紅豆杉的基本生物學特性及其林業分布狀況;綜述了近10年來紅豆杉培育技術的研究進展,包括傳統的播種和扦插技術、現代林業培育技術路線與方法方面的最新研究成果,重點論述了以組培為基礎的無性繁殖技術在紅豆杉林業培育中的應用;提出紅豆杉林業育種領域亟待加強的方面,為推廣紅豆杉林業培育技術、擴大種植面積提供借鑒和參考。

紅豆杉;分布;組織培養;培育技術

紅豆杉,別名紫杉、赤柏松,屬紅豆杉科(Taxaceae)紅豆杉屬(Taxus),常綠喬木或灌木[1,2],為第四世紀冰川后遺留古老孑遺植物,全世界自然分布極少,1994年被列為國家一級重點保護植物,有“植物大熊貓”之稱[3]。因其能產生具有獨特抗癌機制的次生代謝產物——紫杉醇[4],且可以不間斷釋放氧氣[5],紅豆杉具有很好的藥用特性和保健作用;同時也是一種很好的觀賞性植物,其木材更可用于建筑、家具制造、雕刻等用途。

紅豆杉主要用于從中提取紫杉醇及其衍生物,雖然已開發出多種紫杉醇藥源生產方法,如化學合成/半合成法、微生物發酵法、細胞工程及基因工程技術等,但受限于投入成本過高、生產工藝復雜以及產紫杉醇效率低下等條件的限制,植株栽培仍是當前最為經濟、穩定、有效的方法。本文就紅豆杉生物學特性、境內分布和林業培育技術作如下綜述。

1 紅豆杉的生物學特性及分布

紅豆杉樹種為常綠喬木或灌木,小枝不規則互生,屬典型淺根植物,主根不明顯,側根發達。雌雄異株,異花授粉,球花小,單生于葉腋。雄球花具柄、基部有鱗片,呈頭狀;雌球花胚珠頂生,基部有珠托,呈盤狀,下部有苞片,數枚;種子堅果狀,球形,生于杯狀肉質的假種皮中,成熟時肉質假種皮紅色[6,7]。

紅豆杉屬植物是典型的陰性樹種,對氣候的變化,特別是對溫度、光照和濕度的要求較嚴。在偏酸性、排水良好,濕潤、松散、肥沃的土壤上生長良好。幼苗喜陰、忌曬,育苗及移植第一年需遮陰管理。成熟林常見于喬木林下第二、三層,多為散生,極少有大面積天然純林存在。紅豆杉生長緩慢,壽命長,是典型的慢生樹種,100年以上樹齡的紅豆杉胸徑僅 40 cm。幼樹和成樹在冠層郁閉度 0.5- 0.6條件下長勢良好,隨郁閉度增加,長勢減弱。紅豆杉萌發力強,耐修剪,耐寒。天然更新方式為種子繁殖和無性萌芽繁殖。受限于散生分布及結種數量少、種皮厚、休眠期長的特點,紅豆杉天然更新能力弱[8]。

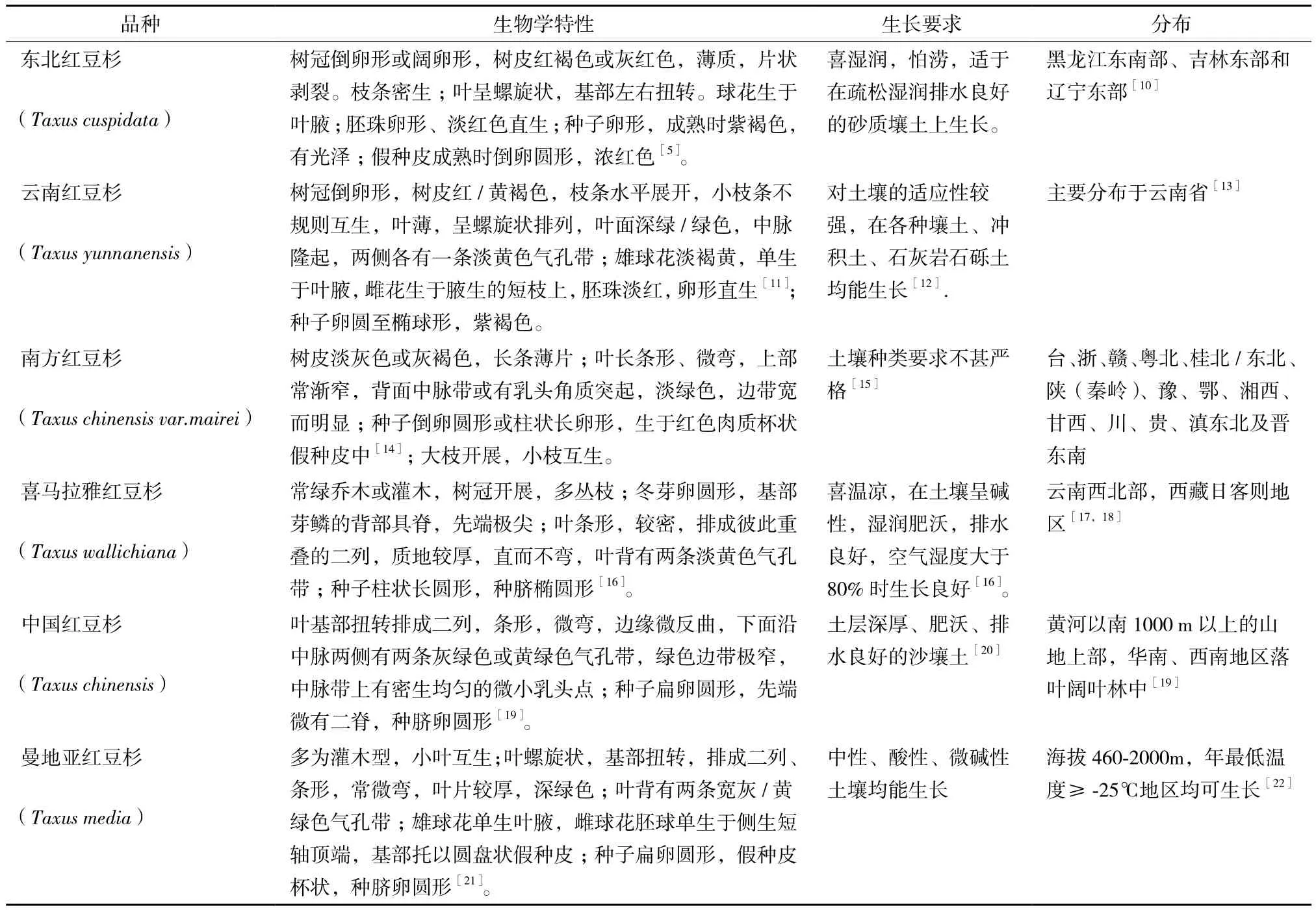

中國本土紅豆杉有4個種1變種[9],即東北紅豆杉(Taxus cuspidata Sieb et Zucc),云南紅豆杉(Taxus yunnanensis),南方紅豆杉(Taxus chinensis var.mairei),喜馬拉雅紅豆杉(Taxus wallichiana),中國紅豆杉(Taxus chinensis),分布于我國西南、東北、東南及臺灣等地。其林業分布及主要生物學特性,如表1所示。

2 紅豆杉林業培育

2.1 有性繁殖

紅豆杉有性繁殖技術即播種,成熟的紅豆杉種子因其休眠期較長,自然條件下需經兩冬一夏連續14 個月左右的濕沙儲藏后方可播種發芽。播種前經適當處理,可大大縮短促后熟周期,其一般步驟為:先機械磨損或化學腐蝕種皮,破除蠟質和栓質層對水分和氧氣的阻隔作用;再經水浸、濕沙層或變溫層積處理,解除胚軸休眠[23];最后經催芽、消毒、清洗等處理后即可進行田間播種育苗。

采用有性繁殖技術時常用的破除休眠方法為變溫層積處理,張志權等[24]在處理云南紅豆杉種子時,先磨破種皮,再在25℃暖溫中層積36周后繼續在5℃低溫中層積12周,種子發芽率可達74.9%。同時研究發現,層積前激素預處理對種子萌發并無明顯促進作用。吉前華[25]處理南方紅豆杉種子的技術流程則為:先用60%濃硫酸腐蝕種皮3 h,再經100 mg/L GA3+10 mg/L 6-BA的水溶液浸泡24 h,最后在珍珠巖作層積基質上作9個月的25℃暖溫層積和3個月的5℃低溫層積,發芽率可達36.1%。Liu等[26]通過比較研究后認為300 mg/L的GA浸泡2d加濃硫酸腐蝕1min的前處理方式結合變溫層積處理是解除南方紅豆杉種子休眠的最佳組合,并且確定長鏈脂肪酸是影響種子萌發的主要抑制物質。

李秋琦等[27]則通過測定不同層積階段南方紅豆杉種子生理生態指標的變化,以期揭示南方紅豆杉種子休眠及其解除的機理。其處理種子流程為:300 mg/L的GA 2d→濃硫酸1min →濕沙混勻→4℃層積3個月→25℃層積3個月→4℃層積150 d。在分析了可溶性糖、淀粉、蛋白質、脂肪及淀粉酶活性的變化規律后認為,在“冷-熱-冷”變溫層積過程中,解除南方紅豆杉種子休眠的關鍵在于脂肪酸的分解與轉化,這些被利用的脂肪除了為種胚形態形成提供物質和能量外,還可能導致了種子萌發抑制物的降解。

2.2 無性繁殖

2.2.1 組培成苗技術 采用植物組織培養技術獲得完整植株有兩條途徑:器官發生途徑和體細胞胚發生途徑,現有紅豆杉組培成苗技術成果全部屬于器官發生途徑,而器官發生途徑又可分為直接發生和間接發生途徑,前者指由外植體直接誘導成苗,后者指外植體經誘導成愈傷組織再分化成苗。

2.2.1.1 外植體直接誘導成苗 選擇具有初生分生能力的紅豆杉組織(嫩枝、頂芽、腋芽、莖尖、離體胚等),經體外培養可直接誘導發芽或生根,形成完整植株[28]。影響外植體芽誘導效率的因素主要有種屬、取材季節、部位、培養基配比、外源激素濃度,常選用WPM、B5、MS、DCR等作基本培養基,為防止褐變,可添加0.2%-0.5%的活性炭粉(AC)。以枝條為外植體時,多選用處于生長旺盛期或長有營養芽的嫩枝,這樣有利于莖芽的誘導增殖。激素配比對誘導結果影響較大,但遵循愈傷組織誘導基本規律,即:分裂素高有利于出芽,而生長素高則有利于生根。目前尚未見系統的誘導紅豆杉外植體生根發芽最佳條件的報道,研究結果主要集中于芽的誘導,如用TIBA(2,3,5-三碘苯甲酸)誘導南方紅豆杉新梢,3.0 mg/L時誘導率可達100%,另外單獨添加0.1 mg/L ZT和0.01 mg/L 6-BA 時效果也十分理想[29];而關于紅豆杉外植體誘導生根方面的研究則不如芽誘導那么豐富,當前技術只能保證可以誘導出不定根,如喜馬拉雅紅豆杉的枝條在添加3.5 mg/L IBA 的MS和8 mg/L IBA的1/2 MS培養基上培養,60-80 d后可誘導生根[30]。總的來說,分裂素濃度控制在1-4 mg/L利于出芽[31],而生根則受外植體樹齡和IBA影響較大,且誘導生根困難,最好選用幼齡樹枝[32]。

表1 中國紅豆杉林業分布及其主要生物學特性

影響紅豆杉外植體芽誘導發生的因素較多,有種的原因,也有外植體選擇部位與季節的原因,培養基的配方則更為重要,特別是外源生長調節劑的量和種類的選擇,較難把握,其是否與植物內源激素有關,現在還不清楚。因此,在進行芽誘導前對外植體內源激素進行分析研究,對降低外源生長調節劑添加的盲目性、提高誘導的成功率具有重要意義。

2.2.1.2 離體胚 離體胚是一類特殊的外植體,它取材于成熟或未成熟的紅豆杉種子,從中分離出胚/胚性組織,再經體外培養以獲得完整植株的技術。其基本流程為:種子先進行簡單的預處理,然后在無菌條件下去外種皮,再經化學消毒殺菌、剝離出胚性組織,最后置于培養基上培養。

關于紅豆杉離體胚培養研究起步較早[33],對不同種類的紅豆杉國內外均有研究,尤以南方紅豆杉、東北紅豆杉、云南紅豆杉和歐洲紅豆杉[33-36]的研究成果較為豐富。

種子的預處理方式主要包括流水沖洗和低溫處理,流水沖洗應用較早。1994年,Zhiri等[34]將胚性組織從歐洲紅豆杉(Taxus baccata L.cv.Stricta)種子中剝離之前,先以流水沖洗7 d,后置于含0.5%活性炭(AC)的改良MS和Heller培養基中,培養7 d后離體胚萌發率達100%,張長河等[35]也以南方紅豆杉種子為對象進行了類似的研究發現,種子經流水沖洗9 d以上,所得離體胚經10 d的離體培養,萌發率可達100%,并認為種子在自來水中反復沖洗有利于種胚的萌發,并推測可能的原因是沖冼去除了胚及胚乳內抑制萌發的物質(如ABA)。低溫處理為播種培育前處理常用方法,也可應用于離體胚培養,如臧新等[36]采用4℃低溫處理成熟的南方紅豆杉種子30 d,其萌發率可達69.10%;同時與流水沖洗預處理對比,發現長時間(>4 d)的沖洗對種胚的萌發不利,并對流水沖洗有利于萌發的傳統解釋提出質疑。另外還指出,長時間的水沖洗會使胚乳呈現粉糊狀,給消毒、胚乳剝離工作造成一定的困難,且易被污染。

種子經去種皮后還需經消毒殺菌處理,常用消毒劑有70%乙醇、0.1%升汞、0.125% NaClO 等。殺菌處理后即可從中剝離出胚性組織,關于胚乳的去留,當前研究者基本傾向于去除胚乳更有利于萌發,但并不絕對,如朱念德等[37]通過對南方紅豆杉種胚離體培養發現,冷層積的種子在含2 mg/L 6-BA的培養基上培養時,帶胚乳的離體胚的萌發率比不帶胚乳的高出22.05%,達72.15%,同時結合解剖觀察后認為,紅豆杉種胚本身沒有休眠期,胚乳中某些抑制物的存在不利于種子的萌發,故離體培養時應當去除胚乳,然而考慮到胚乳可提供胚萌發所必需的營養物質,胚乳部分可予以保留,但必須在培養基中添加6-BA,并推測是6-BA抵消了胚乳中的抑制物的作用;趙沛基等[38]也認為在剝離胚體時保留少量胚乳更有利于離體胚的萌發。

獲得的離體胚置于無菌培養基上培養,適合的基本培養基種類較多,常用有MS、B5、White、DCR、BLCG、6,7-V和McCown等。考慮到胚在其萌發過程中會產生大量的醌類物質,通常需在培養基中添加0.3%-0.5%的AC。Liao等[39]以曼地亞紅豆杉成熟種胚為研究對象,確定最佳培養基為:1/2 MS+1.0 mg/L 6-BA+0.1 mg/L 2,4-D,pH 5.8、25℃培養30 d后,其萌發率可達62%;臧新等[36]在考察MS、B5和BLCG對離體胚的萌發率影響后發現,培養基的種類對離體胚培養的生長與發育影響不顯著;而Yang等[40]則通過對比研究發現,B5培養基較White、MS、DCR更有利于促進南方紅豆杉離體胚萌發,其誘導發芽率高達96%,且對早期胚胎出芽生長發育和誘導生根十分有利。Hoseini等[41]對歐洲紅豆杉合子胚進行離體培養,確定最適培養基組成為:MS+100 mg/L干酪素水解物+1g/L酵母浸提物+100 mg/L Vc+5 g/L AC,15 d后誘導成苗比例為20%,且發現未成熟胚和成熟胚組并無顯著差異,這一結論與早期張淑華等(Chang)[42]對臺灣紅豆杉研究結果類似。但與國內多數研究成果存在較大分歧,如曾余力等[38,43]對南方紅豆杉、云南紅豆杉離體胚展開芽誘導研究后認為,成熟胚誘導效果優于未成熟胚,且成熟已萌發胚是誘導不定芽形成的最優選擇。這可能與胚的處理方式有關,國內研究發現,在剝離胚時帶上少部分胚乳,其萌發率顯著提高[38],而國外研究成果中并未指明制備離體胚時需保留少量胚乳。

離體胚在25±1℃、pH 5.8、光周期12 h、光強度2 000 Lx或散光的條件下培養30 d后,即可獲得正常的紅豆杉幼苗。

2.2.1.3 愈傷組織誘導成苗 目前世界上主要紅豆杉品種均可誘導形成愈傷組織[44]。誘導材料常選用莖段組織而不使用葉片;基本培養基多采用MS、B5或WPM(SH)培養基,植物組培常用激素均可誘導紅豆杉形成愈傷組織,但需注意生長素和分裂素濃度配比,生長素濃度控制在1.0-2.0 mg/L、分裂素濃度控制在0.1-1.0 mg/L范圍內,2周左右即可誘導形成愈傷組織[45,46]。

適當提高激素用量可縮短愈傷組織形成時間,如張翔宇[32]以改良的MS+4.0 mg/L NAA+1.3 mg/L 2,4-D +0.3 mg/L KT+0.1%活性炭為培養基,培養7 d即可形成愈傷組織,且南方紅豆杉愈傷組織誘導率高達100%。

為防止褐變,需向培養基中添加抗褐化試劑,常用試劑有活性炭(AC)、水解酪蛋白(CH)、Vc等,凡利等[47[48]則認為向培養基中添加0.01-0.2 mg/L Vc為最優。

獲得的愈傷組織需經再分化方可誘導成苗,此時可通過減少激素用量使其生根發芽,如張翔宇[29]即通過改良的 MS+0.05 mg/L 6-BA+1 mg/L NAA +0.05 mg/L KT + 1 mg/L CH組合培養愈傷組織,在溫度25℃、濕度85%、光照 1 000-1 200 Lx、光周期12 h條件下,培養60 d可誘導出芽;而Datta等[49]通過研究喜馬拉雅紅豆杉的綠色愈傷組織發現,采用1/2 WPMSH+ 2.5 mg/L 6-BA+1% AC培養4周即可誘導出芽,1/5氮源的MS培養基培養4周即可誘導生根。

當前采用愈傷組織誘導成苗技術成果多集中在實驗室階段,且以提高紅豆杉愈傷組織誘導率為主,而在提高愈傷組織生根出芽、組培苗存活率等方面研究較少。植物試管苗在培養過程中常常會出現玻璃化現象,經愈傷組織誘導的紅豆杉組培苗是否也存在此問題,以及煉苗移栽過程中因生長條件的改變對幼苗的影響與對策,均有待于繼續深入研究。

2.2.2 扦插 我國境內現有紅豆杉品種均可進行扦插[18,50],扦插并無季節限制,但多選在春、秋季進行,以避開林木高速生長期和高溫、干旱的不利氣候因素[51],也可選在夏秋高溫季節進行,如南方紅豆杉,采用封閉式高溫扦插法[52],其成活率可達92.7%;母樹選擇3-10年樹齡;基質可用沙壤土、沙土、珍珠巖、園土和黏土[53,54],多選用混合土壤,且采用分層基質更有利于后期生根,提高出苗率[55];扦插前需用1‰-3‰的KMnO4+生根粉/IAA/NAA/IBA處理[56-58];插穗多選用1-3a的木質化/半木質化枝條,以利于生根和存活,插穗長度為10-25 cm,莖粗0.3-1.0 cm,最好選用萌發枝條[59],同時去除基部枝葉,保留頂梢和上端枝葉,下剪口斜切,剪口最好為馬蹄形[60];扦插深度保持穗長的1/3-1/2[61],插后立即噴水,初期噴水2-3次/d,中后期保持1次/d即可;插穗后保持60%-80%遮光度,定期噴灑多菌靈/甲基托布津溶液,預防真菌侵害[62];扦插后一般30-80 d即可生根,生根率因品種不同而異,東北紅豆杉最高可達100%。

3 展望

作為解決紫杉醇藥源緊缺的主要途徑,實施人工造林仍是當前的不二選擇,且傳統培育技術相對成熟,已廣泛應用至紅豆杉人工育種中,并取得了良好效果。然受限于紅豆杉生長緩慢、種子自然萌發時間長、生根幼苗存活率不高(1年以上)以及生長環境要求特殊等特點,單純依靠傳統培育技術仍無法有效緩解紫杉醇藥源緊缺的難題,而以組培為基礎的現代林業培育技術多數停留在實驗室階段,無法為紅豆杉的實地種植栽培提供足夠可靠的支持。但作為實現植物物種快速繁殖的最有效途徑,其應用前景不言而喻。從技術層面講,當前應主要著力于研究紅豆杉種子萌發期和幼苗期營養物質與代謝成分的變化,以及基于此研究基礎之上的關于外源激素與紅豆杉自身調節物質之間的作用關系。詳盡闡明這些機理與變化規律,是實現組培技術規模化培育人造紅豆杉林的必然需求,亦是科研工作者亟需解決的技術關鍵。

隨著研究成果的不斷豐富,以及代謝調控理論、分子生物學和基因組學的深入研究,紅豆杉的人工培育技術和理論將不斷完善。本課題組致力于瀕危物種紅豆杉的近自然保護與回歸關鍵技術研究,包括紅豆杉的生態調節機制、人工反向調節以及適應不同地域氣候環境紅豆杉品種的培育技術,以打破氣候環境因素對紅豆杉生長與繁殖的限制,實現紅豆杉的跨地域式培育,進一步擴大紅豆杉林業種植面積。

[1]Heinig U, Jennewein S. Taxol:A complex diterpenoid natural product with an evolutionarily obscure origin[J]. Afr J Biotechnol,2008, 8(8):1370-1385.

[2]鄭法新, 程璐, 李俠, 等. 麗江塔城地區云南紅豆杉內生真菌的多樣性研究[J]. 安徽農業科學, 2009, 37(19):8885-8887.

[3]高兆蔚. 中國南方紅豆杉研究[M]. 北京:中國林業出版社,2006.

[4]歐建德, 張衛明, 劉森勛, 等. 林下觀賞型南方紅豆杉培育技術研究[J]. 安徽農業科學, 2013, 41(4):1585-1587.

[5]許建聞, 張力, 王占海. 東北紅豆杉的特點、功用及園藝設施栽培[J]. 中國園藝文摘, 2010(12):134-135.

[6]國家林業局. 國家重點保護野生植物名錄(第一批和第二批)[EB/OL[. [2012-09-23]http:/ /www. plant. csdb. cn/protectlist.

[7]鄭天水. 紅豆杉資源保護及可持續利用對策[J]. 林業經濟,2006(9):54-57.

[8]馬明東, 劉躍建. 紅豆杉資源及開發利用綜述[J]. 四川林業科技, 2004, 25(1):21-25.

[9]楊勇春, 吳林森, 葉飛, 等. 紅豆杉資源培育與可持續發展探討[J]. 中國林副特產, 2007(2):80-83.

[10]張秀萍. 紅豆杉資源的發展現狀及開發對策[J]. 內蒙古林業調查設計, 2008, 31(3):57, 78.

[11]王衛斌, 姜遠標, 王達明, 等. 云南紅豆杉的生物學與生態學特性[J]. 西部林業科學, 2006, 35(4):33-39.

[12]蘇建榮, 張志鈞, 鄧疆, 等. 云南紅豆杉的地理分布與氣候關系[J]. 林業科學研究, 2005, 18(5):510-515.

[13]王衛斌, 姜遠標, 王達明, 等. 云南紅豆杉及其藥用原料林培育技術[J]. 林業科技, 2008, 33(1):19-23.

[14]金久宏, 沈迪青. 南方紅豆杉的繁殖與培育[J]. 中國林副特產, 2006:83(4):47-48.

[15]聶文. 湖南陽明山國家自然保護區南方紅豆杉林分結構研究[D]. 長沙:中南林業科技大學, 2008:2-3.

[16]李波, 溫源偉. 大 關 野 生 喜 馬 拉 雅 紅 豆 杉 的 生 境 特 點 及 生 物 學特 性[J]. 經濟林研究, 2011, 29(2):78-84.

[17]周進, 楊小林, 多瓊, 等. 西藏紅豆杉資源的初步調查[J].東北林業大學學報, 1999, 27(5):65-68.

[18]普布頓珠, 臧剛. 西藏喜馬拉雅紅豆杉的分布及繁殖技術初探[J]. 中南林業調查規劃, 2009, 28(4):51-53.

[19]檀麗萍, 陳振峰. 中國紅豆杉資源[J]. 西北林學院學報,2006, 21(6):113-117.

[20]獨軍, 周麗芳, 趙小剛. 中國紅豆杉播種育苗[J]. 林業實用技術, 2003(9):26.

[21]周文杰, 蘆站根. 曼地亞紅豆杉生物學特性研究[J]. 安徽農業科學, 2007, 35(8):2266-2267.

[22]馮巍, 談鋒, 謝峻. 曼地亞紅豆杉研究進展[J]. 中草藥,2007, 38(10):1589-1593.

[23]程廣有, 唐曉杰, 高紅兵, 等. 東北紅豆杉種子休眠機理與解除技術探討[J]. 北京林業大學學報, 2004, 26(1):5-10.

[24]張志權, 廖文波, 鐘翎, 等. 南方紅豆杉種子萌發生物學研究[J]. 林業科學研究, 2000(3):280-286.

[25]吉前華, 郭雁君, 李少瓊, 等. 不同處理對南方紅豆杉種子萌發的影響[J]. 安徽農業科學, 2007, 35(31):9858-9860.

[26]Liu D, Yu HL, Li FL, et al . An analysis of dormancy and dormancy release in Taxus chineseis var. mairei seeds[J]. Seed Sci Tech,2011, 39(1):29-43.

[27]李秋琦, 于海蓮, 周鳳嫻, 等. 南方紅豆杉種子休眠解除過程中的生理生化特性[J]. 貴州農業科學, 2012, 40(6):26-29.

[28]楊玲, 牛祖林, 陳虎庚. 云南紅豆杉組織培養條件研究[J].現代林業科技, 2012(11):143-144.

[29]張翔宇, 杜亞填, 龔雪元. 南方紅豆杉試管微芽誘導培養及其紫杉醇類化合物的積累[J]. 植物生理學報, 2012, 48(9):864-868.

[30]Hussain A, Qarshi IA, Nazir H, et al. In Vitro Callogenesis and organogenesis in Taxus wallichiana Zucc. The Himalayan Yew[J]. Pak J Bot, 2013, 45(5):1755-1759.

[31]楊玲, 牛祖林, 陳虎庚. 云南紅豆杉組織培養條件研究[J].現代農業科技, 2002(11):143- 144, 150.

[32]張翔宇. 南方紅豆杉愈傷組織再分化和芽誘導對紫杉醇積累的影響[D]. 吉首:吉首大學, 2012.

[33]Flores HE, Sgrignoli PJ . In vitro culture and precocious germination of Taxus embryos[J]. In vitro Cell Dev Biol, 1991,27:139-142.

[34]Zhiri A, Jaziri M, Homes J. Factors affecting the in vitro rapid germination of Taxus embryos and the evaluation of taxol content in the plantlets[J]. Plant Cell Tiss Org Cult, 1994, 39:261-263.

[35]張長河, 梅興國, 余龍江, 等. 紅豆杉胚源細胞株的培養和紫杉醇的生產[J]. 華中理工大學學報:自然科學版, 2000, 28(1):82-84.

[36]臧新, 呂曉輝, 楊冬之, 等. 2種紅豆杉的離體胚培養[J]鄭州大學學報:理學版, 2006, 38(2):107-110.

[37]朱念德, 劉蔚秋, 伍建軍, 等. 影響南方紅豆杉種子萌發因素的研究[J]. 中山大學學報:自然科學版, 1999, 38(2):75-79.

[38]趙沛基, 沈月毛, 彭麗萍, 等. 云南紅豆杉離體胚的培養[J].植物生理學通訊, 2003, 39(4):327-329.

[39]Liao ZH, Gong YF, Pi Y, et al. Rapid and efficient in vitro germination of embryos from Taxus media rehder[J]. Asian J Plant Sci, 2006, 5(1):139-141.

[40]Yang F, Zhang XP, Sun QW. In vitro embryo culture of Taxus chinensis var. mairei. [J]. Journal of Anhui Normal University:Natural Science, 2010, 33(5):262-266.

[41]Hoseini Nasr SM, Modanloo S, Jalivand H, et al. Seed dormancy breakage of recalcitrant yew spices(Taxus baccata L. )using embryo culture[J]. J Bio Sci, 2007, 7(5):781-785.

[42]Chang SH, Yang JC. Enhancement of plant formation from embryo cultures of Taxus mairei using suitable culture medium and PVP[J]. Bot Bull Acad Sin(Taipei), 1996, 37:35-40.

[43]曾余力, 林新春, 桂仁意, 等. 南方紅豆杉離體胚培養誘導不定芽研究[J]. 浙江林學院學報, 2010, 27(4):614-619.

[44]余響華, 邵金華, 袁志輝, 等. 植物細胞工程技術生產紫杉醇研究進展[J]. 西北植物學報, 2013, 33(6):1279-1284.

[45]Tapia N, Zamilpa A, Bonfill M, et al. Effect of the culture medium and biotic stimulation on taxane production in Taxus globosa Schltdl in vitro cultures[J]. Acta Physiol Plant, 2013, 35(12):3447-3455.

[46]黃寧珍, 付傳明, 何成新, 等. 曼地亞紅豆杉愈傷組織誘導和繼代培養研究[J]. 廣西科學, 2007, 14(3):306-311.

[47]凡利. 南方紅豆杉細胞懸浮培養產紫杉醇的研究[D]. 長沙:中南林業科技大學, 2012.

[48]李麗, 張湮帆, 何康, 等. 兩種紅豆杉植物的愈傷組織培養及褐化抑制[J]. 復旦學報:自然科學版, 2006, 45(6):702-707.

[49]Datta, MM, Majumder A, Jha S. Organogenesis and plant regeneration in Taxus wallichiana(Zucc. )[J]. Plant Cell Rep,2006, 25(1):11-18.

[50] 張佐玉. 紅豆杉屬幼苗繁殖技術的研究進展[J]. 植物學通報,2000, 17(3):225-231.

[51] 李宋玉. 云南紅豆杉扦插育苗試驗結果分析[J]. 林木調查規劃, 2005, 30(1):27-31.

[52] 劉小寧. 南方紅豆杉大田封閉式高溫扦插試驗[J]. 林業實用技術, 2005(3):22-23.

[53]傅瑞樹, 黃琦, 胡宗慶. 南方紅豆杉扦插繁殖技術研究-ⅳ.基質、季節與生物措施對扦插繁殖的影響[J]. 中國生態農業學報, 2005, 13(2):37-38.

[54]袁麗娜. 東北紅豆杉工廠化育苗生產模式優化及技術體系的構建[D]. 長春:吉林大學, 2011.

[55]房倫革, 姚國年. 東北紅豆杉快速繁殖技術研究[J]. 林業實用技術, 2007(4):3-5.

[56]王光明, 夏善智, 龍作義, 等. 東北紅豆杉近自然扦插造林的主要技術[J]. 中國林副特產, 2010(3):60-62.

[57]李新民. 干熱河谷區云南紅豆杉的秋季扦插探討[J]. 林業實用技術, 2006(5):21-22.

[58]王義存, 喬旭, 王振坤, 等. 曼地亞紅豆杉全光照噴霧扦插技術研究[J]. 經濟林研究, 2013, 31(3):165-168.

[59] 繆玲霞, 陳葉平, 袁燕飛. 南方紅豆杉苗木培育技術[J]. 現代農業科技, 2009(13):221, 226.

[60] 滕祥金, 孫玉剛, 曲線. 東北紅豆杉的繁育及養護技術研究[J]. 中國農學通報, 2009, 25(12):82-84.

[61] 蒲春林, 萬軍, 劉世彬, 等. 曼地亞紅豆杉繁殖栽培技術[J].林業科技開發, 2005, 19(3):60-62.

[62] 傅瑞樹, 朱建華, 黃琦, 等. 南方紅豆杉扦插繁殖技術研究-ⅴ. 溫室扦插苗病蟲害綜合防治技術[J]. 中國生態農業學報, 2006, 14(1):193-195.

(責任編輯 狄艷紅)

Research Progress of Cultivation Technology of Taxus and Its Distribution in China

Liu Xinxing Yu Xianghua Liu Xueduan

(School of Mineral Processing & Bioengineering,Central South University,Changsha 410083)

The development of cultivation technology of taxus(Taxus chinensis)is of great significance on increasing taxus forest area and relieving the shortage of medicinal herb resources for paclitaxel. The basic biological characteristics of taxus and forest distribution in China are introduced. Then the research progress on cultivation technologies of taxus are summarized, including traditional seeding and cuttage technology, the latest research achievements on contemporary forest cultivation technologies and methods, especially the application of asexual reproduction in the cultivation of taxus forest. Finally, the aspects which should be strengthened urgently in taxus forestry breeding are pointed out. All of above works aim to provide the

for extending forest cultivation technology and enlarging cultivation area of taxus.

Taxus chinensis;forest distribution;tissue culture;cultivation technology

10.13560/j.cnki.biotech.bull.1985.2015.07.008

2014-11-22

“十二五”國家科技支撐計劃課題(2013BAC09B00)

劉新星,女,教授,研究方向:生物工程;E-mail:xxlcsu@126.com

劉學端,男,教授,研究方向:生物工程;E-mail:xueduanliu@sina.com