鐵路局長聞清良的左右手

2014年12月26日,原昆明鐵路局局長聞清良在北京高級法院的二審法庭上,向法官發出驚世駭俗的一句質問,轟動了全國:“別人受賄三四千萬都沒判死刑,憑什么兩千萬就判我死刑?”

聞清良在二審法庭上堅稱自己無罪:“一審判決是在編故事,我沒有收過一分錢。”按照聞清良的道理,他真的沒有親手拿過那么多錢,誰拿了錢誰有罪,所以他應該被判無罪。

那個有罪的人是誰呢?那人叫鐘華,老百姓的說法叫聞清良的情婦,官方的說法叫特定關系人。而在聞清良看來,這個太原理工大學的辦公室副主任、鐘副教授,只不過是自己的一只手。

中年出軌,缺少花絮的情感往事

聞清良與鐘華是在2006年6月,通過聞清良的弟弟介紹認識的。這一年,47歲的聞清良是手握列車運輸審批大權的太原鐵路局總調度長,41歲的鐘華是太原理工大學副教授。兩人的相識很有學術氛圍。聞清良的兒子到英國留學了,他也想拿個在職研究生學歷,為下一步的提拔作準備。而鐘華是理工大學副教授,可以給聞清良在專業上的建議和幫助。

2008年,聞清良要寫畢業論文了,平時手頭上的那支筆,批慣了車皮條子,那可是一字萬金,用這支筆去寫學術論文,別說聞清良肚子里沒那么多墨水,就是滿腹錦繡文章,他也沒空寫啊。于是,一個電話招來了才貌雙全的鐘副教授。

又要幫助聞清良寫畢業論文,又要旁聽論文答辯,兩人的交往自然就多了起來。與那些付出之后動輒就要報酬的人不同,鐘副教授只是默默付出,沒提任何條件。在聞清良交往的男男女女中,像鐘華這樣低調而似乎無欲無求的人,還是非常罕見的。

聞清良隱隱覺得鐘華是能成大事的人,是醉死都不認半壺酒錢的那種。而他的妻子,卻是個遇到點芝麻大的事情都嚇得睡不著覺的女人。

聞清良在太原鐵路局從運輸處長、總調度長到副局長,手中掌握著運輸計劃的審批大權,自然就會有很多人想方設法給聞清良送錢。為此,妻子怕得要死,連連說:“孩子剛送到國外讀書,咱倆都進去了,孩子咋辦啊?”

老婆不敢收,而聞清良大筆一揮批了條子,白花花的銀子不收白不收,如果有一個像鐘華這樣的女人死心塌地為自己赴湯蹈火就好了。

2009年7月初的一天中午,聞清良第一次與鐘華單獨相約,來到太原國貿大廈三層餐廳吃飯。飯后聞清良說:“我開了個房,要不要上去坐坐?”

鐘華心照不宣地跟著聞清良進了房間,心照不宣地上了床,心照不宣地成了情人。

情人之間有多少魚水之歡,鐘華不記得。但她清楚地記得,聞清良左大腿上長了一個褐色的瘊子,跟她的小拇指蓋差不多大。

什么都別說,錢就交給我

2009年10月,聞清良主持整個太原鐵路局的工作,權力一下子更大了。中秋節前正當迎來送往的日子,鐘華突然接到聞清良的電話:“你馬上來麗華酒店一下。”

鐘華放下手頭工作,立即趕赴麗華酒店。在三個人的私密飯局中,鐘華認識了一個姓張的煤炭公司老板,并互相留了電話。

在鐘華來酒店之前,聞清良淡淡地對張老板說:“我跟一個叫鐘華的朋友合作做點生意,你想辦法幫她賺點錢。”

幾天之后,張老板單獨約鐘華到迎澤賓館的咖啡廳。落座之后,張老板開門見山地問:“能不能幫忙解決一點運力(車皮)?”

鐘華委婉地一笑,不置可否地說:“我試試吧。”

張老板一看有戲,連忙說:“如果辦成了,每噸按10塊錢給你提成,或者走一列車皮,給你提成5萬。”

隨后與聞清良約會時,鐘華把張老板所說的話重復了一遍。聞清良什么也沒說,只是“嗯”了一聲。隨后,鐘華把張老板所發的11月份運煤計劃的列數、始發站、終點站等內容,通過短信轉到了聞清良的手機上。

這個月,張老板與鐘華的首次合作,運力增加了一倍以上。鐵路的運力是固定的,給張老板運得多,別人的運量就會減少,就相當于通過鐘華這只手,從別人的鍋里多撈幾口飯吃。

12月初,張老板約鐘華在迎澤賓館咖啡廳相見,遞給鐘華一個紙袋,鐘華拿回家打開一看,里面是60萬元現金。

此后的合作順理成章,但這種合作,僅僅不到4個月就宣告結束,因為2010年4月聞清良調離太原,擔任昆明鐵路局長。至此,張老板共送給鐘華150萬元。

聞清良調任昆明鐵路局長,張老板又送給聞清良一套昆明的房子,外加30萬元現金。至于這個錢干什么用,張老板根本沒說,聞清良也沒問。

變身鐵道部家屬,討價還價收好處

聞清良一手批條子、鐘華一手拿錢的場景,在太原的高檔酒店茶座中,出現過很多次,只是鐘華的身份時隱時現經常變換,甚至連姓名都改了。

太原一個煤炭公司的郭老板是聞清良的老熟人了,2009年8月,郭老板約聞清良在太原國貿大廈五樓茶座見面商談運力的時候,與聞清良同來的還有一個40歲左右的女人。

聞清良介紹說:“這位是小周,鐵道部的家屬,她可以幫你解決運力。你們互相留一下電話號碼吧。我還有個會,馬上走,你倆聊吧。”說完起身就走,留下了郭老板和鐵道部家屬小周。郭老板介紹了公司的情況,并說:“車皮總是不夠,要是我們公司的運量能增加到每月25列到30列左右,就能滿足需求。”

“運力方面我肯定能幫忙,但具體能解決多少列,要看情況再說。”小周說。

“那我按照一列三萬五給你提成,怎么樣?”郭老板問。

“可以。”小周仿佛很好說話,并沒有討價還價。但當郭老板要跟小周簽訂一個合同的時候,被一口拒絕。

這個小周當然就是鐘華,談完后鐘華把郭老板每列給3.5萬元好處費的事情一一說給聞清良聽,他只是“哼”了一聲,表示知道了。鐘華說:“郭老板每次打電話都喊我小周,以后你把我介紹給別人,就這么叫吧,免得別人知道我的真實身份,我也不想讓別人知道咱倆的關系。”

見鐘華如此上道,聞清良欣喜不已,但他依然只是淡淡地說了一個字:“好!”

從2009年10月到2010年1月,鐘華從郭老板手里拿了200多萬元。

鐘華僅靠發幾個短信就得來了幾百萬元,她明白這些錢是靠聞清良的職位“賺”的,所以她跟聞清良說:“我把錢都放到鐵皮柜里了,你隨時用,隨時拿。”

聞清良依然淡淡說了一個字:“好!”但卻從來沒用一分錢。

放手大千,一個人手里受賄千萬

經過兩次磨煉,聞清良對鐘華的能力和忠誠越來越信任。2010年1月,當山西一家煤炭公司的任總來找聞清良幫忙解決運力的時候,聞清良隨手給他一個電話說:“你去找這個姓周的人,她能給你辦。”

這個任老板馬上打電話給鐘華問:“是周總嗎?”

鐘華一聽就知道是聞清良讓打來的,對方約請在政協禮堂見面,鐘華立即答應下來。見面后,鐘華對任老板說:“我叫周麗君,做點煤炭生意,您以后叫我小周就行。”

財大氣粗的任老板說話直來直去:“我找您就是請您想辦法,多購點混煤發電用,從晉西北運到晉南。”

盡管事先并未和聞清良聯系,但鐘華知道這都是他安排好的,所以她爽快地答應下來之后,與任老板約定發一列車皮給5萬元好處。

回頭鐘華就跟聞清良作了匯報,聞清良說:“我已經跟焦煤集團一位副總打過招呼,你讓任老板直接找那位副總就可以了。”

隨后,任老板見到了焦煤集團的那位副總。從2010年2月起,任老板購煤的數量明顯增加,當然運力也得到了保障。后來,任老板還把大量的煤銷售到外省。

這個任老板可謂財大氣粗,他只管按照走車皮的數量給錢,至于買煤和運煤問題是怎么解決的,他竟然一概不知道。直到交給了鐘華1400多萬元之后,隨著2010年4月聞清良的調離,任老板跟鐘華的這層關系慢慢變淡,供煤量也明顯減少。到2011年春節之后,任老板才想起來找手下的人去焦煤集團詢問原因,焦煤集團的人說:“煤有的是,運輸跟不上一切都是白搭。”這時候任老板才恍然大悟,原來運力和煤源是兩個概念啊。

實際上,在2010年4月聞清良調往云南擔任昆明鐵路局局長之后,依然幫著任老板協調運力。從2010年2月到2011年2月,整整一年的時間,任老板總計買了280多列車的煤炭,共給了鐘華1455萬元現金。

任老扳和郭老板一樣,對于鐘華的姓名身份一概不知,直到案發后任老板才突然想起來,有一次任老板在太原國貿大廈為聞清良開了房間。當晚,聞清良跟任老板見了一面就走了,但鐘華最后說:“時間太晚了,我就住這兒了。”隨后住在了任老板給聞清良訂的房間里了。任老板雖然心里有點嘀咕,但連忙知趣地離開。現在回想起來,才品出點味兒來。

貪官情婦同堂受審,否認受賄堅稱無罪

聞清良在太原鐵路局深耕12年,長期分管運輸,是有權調度車皮的實權人物。但聞清良為人低調,輕易不出來會見陌生人。要是有企業老板能請聞清良出來吃一頓飯,在煤炭界都是一件很有面子的事。聞清良只跟幾個私交甚密的老板交往,而鐘華的身份又被刻意隱藏,所以外界很少有人知道聞清良竟然還有個幫他斂財的情婦。

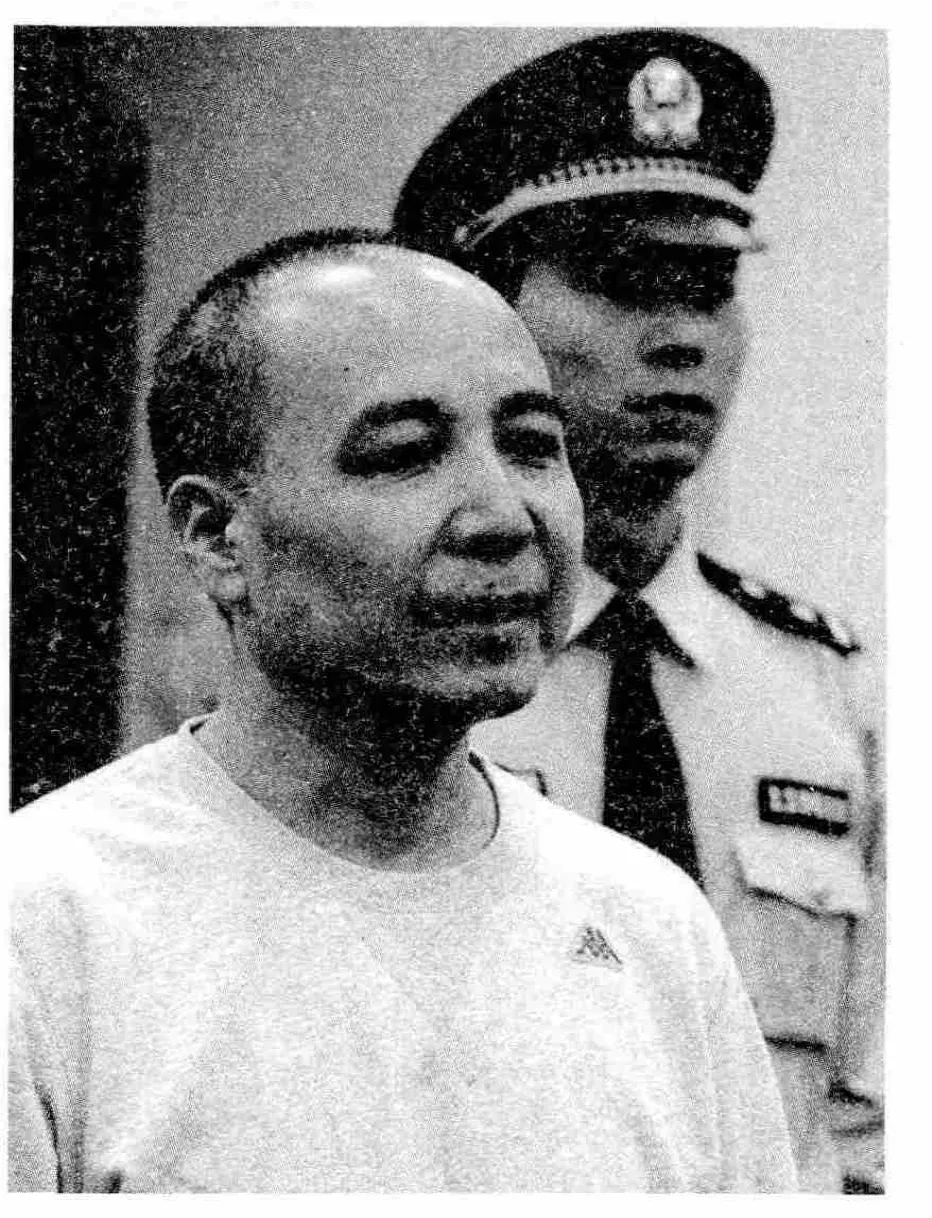

2011年8月16日,聞清良被宣布免職。經過兩年的縝密偵查和公開審理,2014年8月20日,北京市第二中級法院對聞清良涉嫌受賄案進行宣判,法院一審以犯受賄罪判處聞清良死刑,緩期二年執行。鐘華則因受賄罪被判處有期徒刑15年,并沒收個人全部財產。

在一審認定的2000余萬元中,法院認定聞清良有3起是單獨受賄,還有3起共計1800多萬元是伙同情婦鐘華一起受賄,行賄者均是山西當地從事焦煤相關產業的企業老板。

一審判決后,聞清良和鐘華都覺得判得太重,雙雙提起了上訴。聞清良在法庭上堅持自己沒有受賄,否認了全部指控,稱一審判決是在編故事。他的律師也作了無罪辯護。

聞清良受賄2000多萬元只判了個死緩,竟然在法庭上公然叫屈,不知道聞清良是真委屈,還是真法盲。這其實是聞清良潛意識里的深層和根本問題:他受賄的時候是跟別人攀比誰貪得更多、更有技巧,所以他找了個幫他收錢的左右手鐘華,想以此脫罪。脫罪不成又不想自認倒霉,在刑期的衡量上,他還要攀比那些比自己更貪的貪官!聞清良的這本賬就是這么一個邏輯。

原載《民主與法制》