小兒疝在日間手術中心與普通病房治療護理效果觀察分析

廣東省佛山市第一人民醫院(528000)劉彩霞 甘瑞容

小兒疝屬小兒外科常見病癥,男孩發病率要遠高于女孩[1],該病癥臨床表現為腹股溝處伴有塊狀隆起,小兒腹股溝斜疝患兒則可輕輕將隆起物推回腹腔復位,大部分患兒的治療都需住院進行手術治療。我院2013年成立日間手術中心,將小兒疝納入日間手術病種之一。因此,本文在實際護理工作中通過與患兒在普通病房治療做對照,分析日間手術治療的效果,將結果做如下總結。

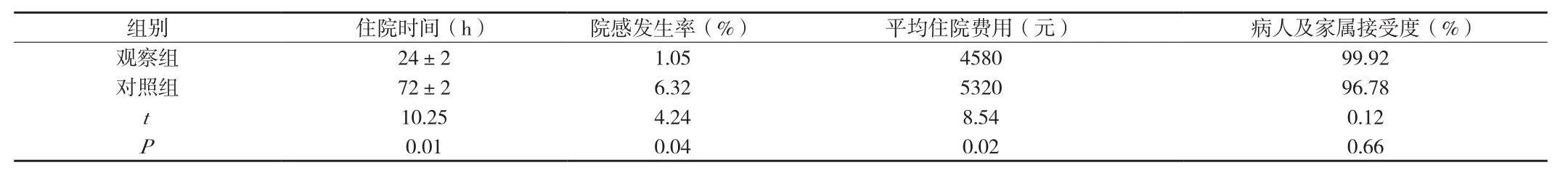

附表 兩組患兒手術切口、手術時間及住院時間比較(x±s)

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析我院于2014年1月~2014年7月收治的380例小兒腹股溝斜疝患兒的臨床資料,其中190例收治日間手術中心,另190例收治小兒外科病房,將日間手術治療患兒作為觀察組,普通病房患兒作為對照組;觀察組190例患兒中,男170例,女20例,患兒年齡4個月~10歲,平均年齡3.5±1.1歲;對照組190例患兒中,男174例,女16例,患兒年齡5個月至12歲,平均年齡3.9±1.2歲;兩組患兒在各項一般數據資料方面比較均具可比性,無顯著差異存在(P>0.05)。兩組患兒均在全麻下行微型腹腔鏡下行單側或雙側內環口縫扎術。

1.2 方法

1.2.1 觀察組 190例患者收治日間手術中心進行手術治療,均在全麻下行微型腹腔鏡下行單側或雙側內環口縫扎術,手術方式:麻醉成功后,取仰臥位,術野常規鋪巾臍上橫切口長約0.4cm,提起臍周皮膚,氣腹針穿刺入腹,水試驗成功后,接管注入CO2,維持氣腹壓力為10mmHg, 套管穿刺入腹,進腹腔鏡,頭低腳高位,探查雙側內環口情況,臍左(右)旁3cm切天皮肝0.3cm,插入穿刺套管,置入操作鉗,先確定內環口體表投影位置,該處切開皮膚0.2cm,用帶線針刺入至腹膜外,與操作鉗配合,在內環口腹膜外潛行內半圈后穿出腹膜,縫線留在腹腔內退出帶線針,針鉤同一孔徑刺入,繞外環口內半周后出腹膜,把線帶出腹壁外,排除陰囊各腹股溝氣體,皮下縛結,完成內環口結扎。鏡下探查無活動性出血,解除氣腹,皮下縫合臍上方切口,結束手術。平均住院時間24小時。

1.2.2 對照組 190例患者在普通病房進行手術治療,平均住院時間72小時。麻醉及手術方式與觀察組相同。

1.3 觀察指標 對兩組小兒疝患兒住院時間、院感發生率、費用情況、病人及家屬接受度等各項指標進行觀察、比較。

1.4 統計學處理 對上述兩組各項記錄數據進行分類和匯總處理,采取統計學軟件SPSS19.0對上述匯總數據進行分析和處理,計數資料采取率(%)表示,組間率對比采取χ2檢驗,計量資料以用x±s表示,組間均數比較采用t檢驗,對比以P<0.05為有顯著性差異和統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患兒手術切口、手術時間及住院時間情況 所有患兒均順利完成手術,治療后康復出院;兩組患兒在手術切口、手術時間等方面比較,無統計學意義(P>0.05);但觀察組住院時間顯著優于對照組,組間比較存在顯著差異,具有統計學意義(P<0.05),如附表所示。

2.2 兩組患兒并發癥發生情況 觀察組190例患兒中院感日間手術中心8例,術后用藥治療日間手術中心2例,傷口出血1例,大網膜疝出日間手術中心0例,有4例發生陰囊腫脹,1例傷口出血,不良反應發送率占5%;對照組190例患兒中18例發生并發癥,占9%;其中陰囊腫脹4例,疝復發1例,4例傷口出血;術后用藥治療普通病房8例,大網膜疝出普通病房1例,兩組患兒術后并發癥發生比較,差異不存在統計學意義(X2=0.843,P>0.05)。傷口出血各1例。

3 討論

小兒腹股溝疝屬小兒外科常見病癥,該病癥的形成主要是由于腹膜鞘狀突未閉,加之小兒發育尚未完全,當發生咳嗽、哭鬧等用力行為時會增加腹腔內壓力,導致小腸、盲腸等空隙薄弱之處突出,繼而形成疝[2][3]。小兒疝中屬腹股溝斜疝最為常見,臨床表現為腹股溝處有突起腫物,當慢慢按壓時便可恢復,但當小兒在此咳嗽、哭鬧時腫物又會再次出現甚至更大。通常來說,小兒疝氣不會表現處顯著不適,但由于小兒疝氣會阻礙患兒的正常、健康發育,因此需要盡早治療。病兒在普通病房進行手術,由于住院時間達到72小時左右,術前、后容易出現院內感染,且增加病人費用。小兒一人住院,全家出動,加重了對病兒及家屬工作、生活及學習的影響。隨著微型腹腔鏡手術技術的愈加成熟,日間手術也逐漸推廣起來。日間手術是指選擇一定適應癥的患兒,在一個工作日內,從安排患兒住院、手術直至出院,不超過一個工作日,日間手術的優點主要包括縮短治療時間、降低院內感染的機會、節省患者治療費用的支出等等,加之術后并發癥少、恢復迅速等優點,已經愈來愈受到臨床醫生,護士的歡迎。從本次研究結果來看,觀察組患兒各項指標均顯著優于對照組,且術后并發癥發生少。