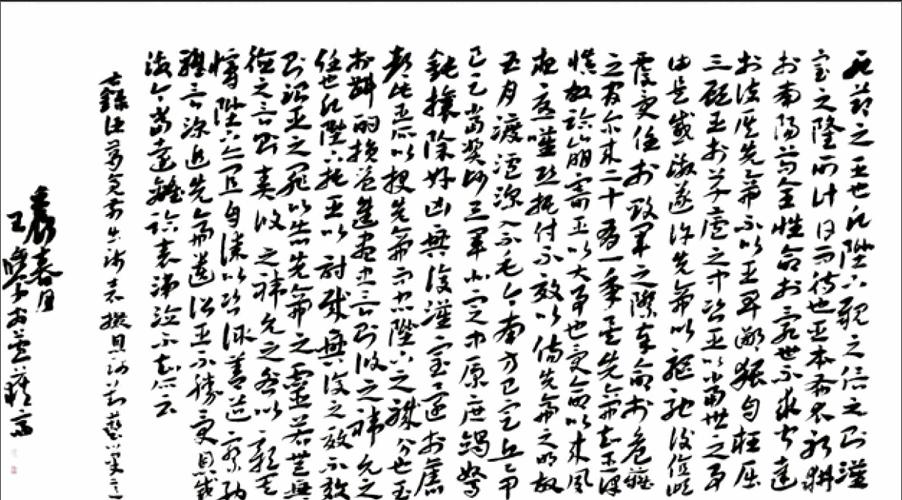

心師造化出新意

楊力斌

王文學是我結識多年從事書藝耕耘的好朋友,每次觀看他創作出來的書法新作,總能見到一些不同以往的書法藝術妙趣。

王文學在取得各種書畫展優異成績的基礎上,仍然對歷代名家碑帖研習不止,從中不斷汲取新的書藝營養。近年來,他陸續重點臨摹晉代索靖的《月儀章》、北魏的《元略墓志銘》《元彥墓志銘》《孟敬訓墓志銘》、王羲之的《十七帖》《黃庭經》、信札、漢代的《石門頌》《封龍山碑》《禮器碑》《孔廟碑》《衡方碑》《乙瑛碑》《華山碑》等不同時期的隸書,以及唐代孫過庭的《書譜》、明代著名書法家張瑞圖的書作和清代名家的書帖。

在反復臨摹中,書家認識到“初期臨帖很容易停留在對歷代名家惟妙惟肖的模仿之中,而進入自由境界臨帖卻是汲取線性構成審美藝術營養,懂得如何將學習的東西用來充實自己,同時轉換為書寫融合的升華”。這就告訴我們學習研究書法必須做到在前輩名家基礎上的心師造化、融會貫通、自出新意。

在書法耕耘的漫長道路上,一位書家應該如何解決由外表層面的模仿轉為別出心裁的更高境界呢?

王文學說:“一是學習中西方的藝術哲學,以便解決自己審視把握的方向問題;二是學習中西方藝術美學,解決審美意識和品鑒問題;三是學習古代漢語經典,解決漢字本身的認識問題;四是學習文學,以及儒釋道、《易經》、古代圣賢經典等,解決文化藝術綜合修養問題;五是學習音樂、繪畫、戲曲等姊妹藝術,解決如何啟示通會的問題。”這表現出一位書家長期積累書外功夫的重要性。

陸游詩云:“汝果欲學詩,功夫在詩外。”學習書畫同樣是功夫在書外,功夫在畫外。

古今書畫名家不僅僅是有名的畫家、書法家,首先是思想家、文學家、詩人;其次,才是畫家、書法家。一個書家閱讀研究了大量中外藝術哲學、藝術美學書籍,再投入書畫創作中,感覺完全不同尋常,這就是高格調自有高境界的因果關系;當作者建立起一種高境界、高起點的藝術修養層次,自然會產生出與眾不同的高品位書畫格調。

王文學說:“在書藝審美格調上以魏晉碑帖為研究的重點,入晉人格。”魏晉時代是一個動亂年代,卻是中國文藝覺醒的重要時期,為唐代盛世打下了堅實的理論基礎。而戰國時期無數不同形式的簡書、帛書,也值得書家深入研究。

他接著說:“中國有6 000年的文化,秦漢以后只有2 000多年,且逐步朝實用書寫轉變,那么文字創造、發生、演繹拓展的過程卻會更有味道。于是,我又在研究秦以前的文字,世稱‘天書的古樸范式。”越古老的書體越接近早期原生態審美書寫意境,其中蘊含深層次的東西特別多,神秘莫測,也容易陷入曲高和寡的狀態。

以中國早期書體作為自己的研究方向并不僅僅是嘩眾取寵的獵奇。“現在書壇寫戰國時期的文字的人不少,可都沒有自己的心性”。無論書家在書藝研習上如何找到自己進入書藝更高層次境界的切入點,都必須書寫出自己感知升華的線性美感;只有屬于自己融會貫通的東西,在前輩基礎上承傳演變拓展出來的書體,才是心師造化的書法藝術結晶。

與王文學的書藝交流,感觸良多。

(責任編輯:李萬全)