從輿情民意看傳媒災難性報道的話語禁忌

陳朝暉

(湖北工程學院 中華孝文化研究中心,湖北 孝感 432000)

公眾對災難性報道及災難信息的認知情況,反映著傳媒災難性報道的傳播效果,從中也可以窺察到關于災難性報道的輿情民意。本研究的調查目的在于了解公眾對災難性報道的關注與認識程度,以及相關的感覺與看法等信息,從中獲取災難性報道的公眾認知情況,借以分析傳媒災難性報道應注意哪些話語禁忌,以有利于新聞傳媒在災難性報道中正確地發揮輿論引導作用。

一、調查方法與樣本特征

本研究采用的是網絡問卷調查的方法,調查數據的收集和分析,主要是通過在線問卷調查進行的。首先,設計好在線調查問卷,并自動生成調查問卷網址。接著,復制調查問卷網址,轉發到新浪微博、騰訊QQ、移動互聯網等社交媒體(Social Media),邀請網民參加問卷調查。最后,對回收的問卷進行統計與分析,最終形成調查結果。

接受本次調查的人員主要來自學生、事業單位和政府部門工作人員,其次是企業單位工作人員、自由職業者、私營企業或個體戶等,職業分布的行業領域具有多元性。接受本次調查的人員所在地理位置,覆蓋全國15個主要省份或直轄市,樣本分布的地域具有寬泛性。這表明,本次調查的樣本具有一定的代表性,網絡問卷調查的結果具有說服力。

二、調查數據統計與分析

以下對問卷選項的答題結果進行統計與分析。需要說明的是,“本次調查采用百分比的統計方法:百分比=該選項被選擇次數÷有效答卷份數。含義為選擇該選項的人次在所有填寫人次所占的比例。所以,對于問卷選項的多選題,百分比相加可能超過百分之一百”,但這不妨礙統計數據之間的比較。

(一)對災難性報道的關注

從是否關注災難性報道的情況來看:有89.11%的人關注災難性報道,僅10.89%的人沒有關注災難性報道。這表明,絕大多數人關注災難性報道。這種情況的可能原因主要有兩點:一方面,人們認為災難性報道很重要;另一方面,災難性報道常見于日常媒體中,已深入人心。

(二)剛獲知災難信息時的態度

從剛獲知災難信息時的態度來看:56.44%的人“懷疑,需要確認”,42.57%的人“馬上相信”,只有0.99%的人“不相信”。這表明,人們對災難性報道大多持理性認識的態度。

(三)比較信賴的災難性報道媒介

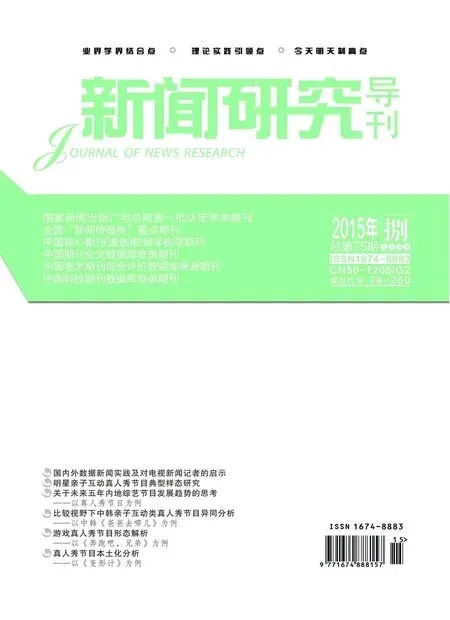

從比較信賴的災難性報道媒介來看:79.21%的人選擇“電視”,38.61%的人選擇“網絡”,47.52%的人選擇報刊,12.87%的人選擇雜志,27.72%的人選擇廣播,8.91%的人選擇人際傳播,其他占0.99%(如圖1所示)。這表明,最受信任的災難性報道媒介是電視,其次受信任的災難性報道媒介依次是報刊、網絡、廣播、雜志等。雖然選擇網絡媒介作為獲取災難信息渠道的人最多,但并非最受信任的災難性報道媒介,人們比較信賴的災難性報道媒介主要還是傳統媒介。

圖1 比較信賴的災難性報道媒介統計

(四)對災難性報道中圖片使用的看法

針對災難性報道中圖片使用的看法:64.36%的人認為“能反映災情”,14.85%的人認為“太血腥,令人看了不舒服”,20.79%的人認為“過分渲染氣氛,以博得同情”。這表明,在反映災情方面,絕大多數人對災難性報道的圖片使用情況滿意。

(五)對災難性報道中電視畫面使用的看法

針對災難性報道中電視畫面的看法:78.22%的人認為“聲畫結合,現場感強,能第一時間反應災情”,21.78%的人認為“畫面緊張,易引起恐慌”。這表明,在反映災情方面,絕大多數人對災難性報道的電視畫面滿意。

(六)對災難性報道中語言文字使用的看法

針對災難性報道中語言文字使用的看法:32.67%的人認為“很好”,50.5%的人認為“一般”,16.83%的人認為“不好,太煽情”。這表明,在反映災情方面,大多數人對災難性報道的語言文字使用感到滿意或很好。

(七)對災難性報道中主要報道主體的看法

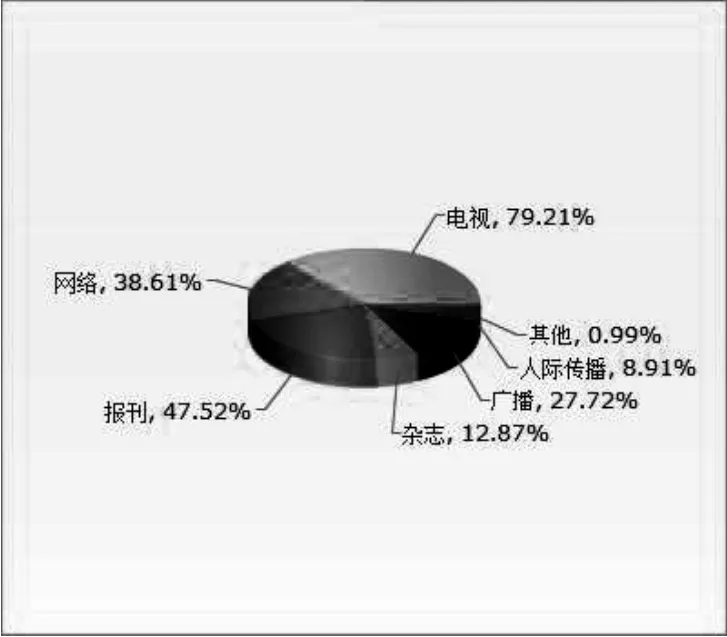

圖2 對災難性報道中主要報道主體的看法統計

針對災難性報道中主要報道主體的看法:55.45%的人認為是“災難本身”,64.36%的人認為是“災民”,73.27%的人認為是“抗災救援者”,27.72%的人認為是“政府機構或領導”(如圖2所示)。這表明,多數人認為,災難性報道的報道主體應是抗災救援者。

(八)對災難性報道中首要報道主題的看法

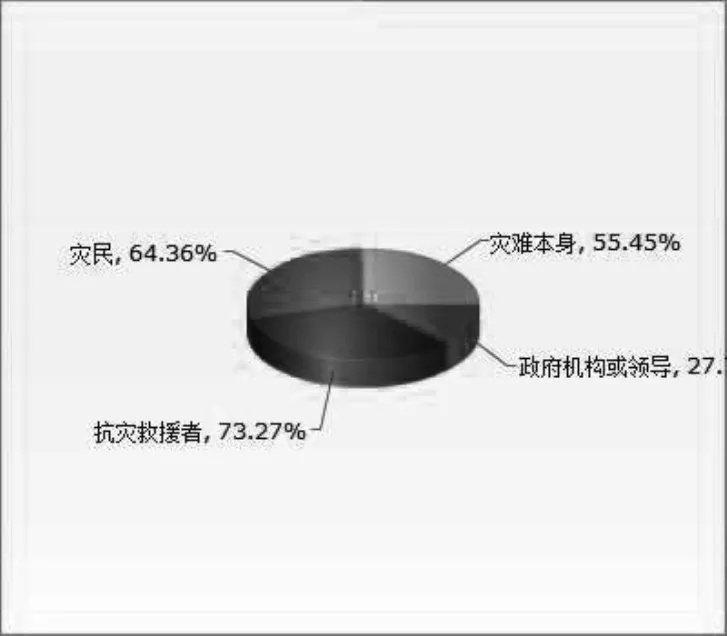

針對災難性報道中首要報道主題的看法:52.48%的人認為是“災情實況”,40.59%的人認為是“抗災救援”,4.95%的人認為是“災后重建”,1.98%的人認為是“問題反思”(如圖3所示)。這表明,多數人認為災難性報道的首要報道主題是災情實況。可見,人們最關注的是災難性報道對災難事實、真相的報道。

圖3 對災難性報道中首要報道主題的看法統計

(九)對災難性報道中表現形式的看法

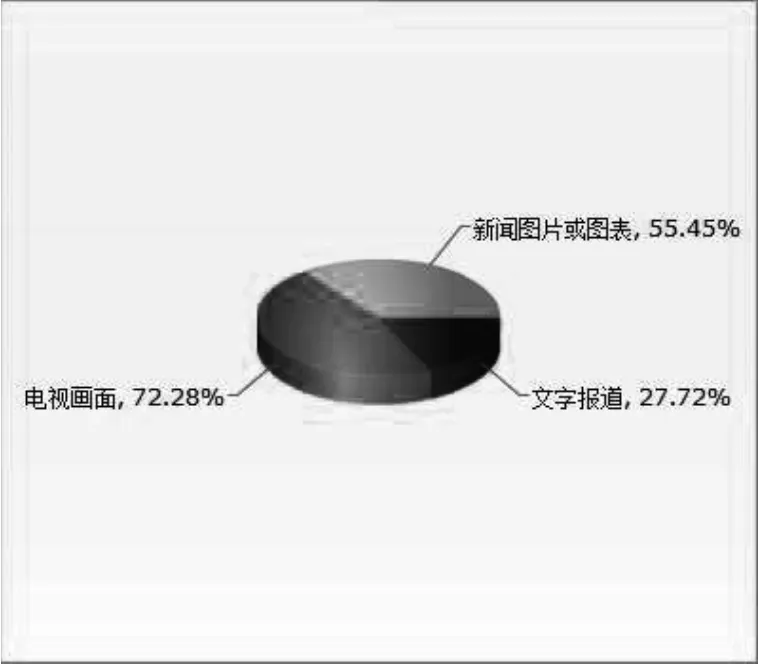

圖4 對災難性報道中表現形式的看法統計

針對災難性報道中表現形式的看法:55.45%的人喜歡“新聞圖片或圖表”,72.28%的人喜歡“電視畫面”,27.72%的人喜歡“文字報道”(如圖4所示)。這表明,在災難性報道的表現形式中,電視畫面最受歡迎,其次是新聞圖片或圖表,最后才是文字報道。可見,人們更喜歡圖文結合的畫面表現形式。

(十)對災難性報道應注意問題的看法

本選項為填答題,利用網絡問卷自帶的“獲取關鍵詞”功能,從回答的字句中提取主要關鍵詞(關鍵詞排序,按出現的頻率大小依次排列,意義相同的詞歸于一類)如下:事實(實事),人文(人道/關懷/同情),領導,救災(救援),真實性(求是),災難,災民,渲染,現場,災害。結合回答問題的具體情況來看,反映了我國災難性報道的傳媒話語存在以下幾個方面的問題:

第一,報道中存在過度渲染、煽情現象,暴露人文關懷的缺失。接受調查者認為:災難性報道應注意“以事實為依據”、“實事求是,傳播正能量”、“不應過分夸大救援情況,不應帶有過多宣傳色彩”、“不要觸犯法律和道德底線”。

第二,報道“領導”過多而忽視災難事實,會令人反感。接受調查者認為:“及時準確,反映事實,少突出領導”、“不要過分煽情,不能過于突出領導的成績”、“要注意受災情況,不要太在意領導的各種狀態,多關注受災群眾的狀況”。

第三,報道反映的事實,與人們想要獲得的真相和信息之間有一定的差距。接受調查者認為:災難性報道應注意“盡量專業點”、“不預先設置現場,盡量還原真實;不預先設置立場,盡量不偏不倚”、“注意有頭有尾”。

三、結論:傳媒災難性報道應注意的話語禁忌

傳媒災難性報道的公眾認知表現為:絕大多數人關注災難性報道,對災難性報道大多持理性認識的態度,傳統媒體是人們比較信賴的獲取災難信息的主要渠道;在反映災情方面,絕大多數人對災難性報道的圖片使用、電視畫面、語言文字使用情況感到滿意,而且人們更喜歡圖文結合的畫面表現形式;人們最關注的是災難性報道對災難事實、真相的報道,多數人認為災難性報道的報道主體應是抗災救援者。

針對以上反映的情況,傳媒災難性報道的話語禁忌主要有以下幾點:首先,應注意傳達真實、客觀、理性的聲音,而網絡新媒體的災難性報道應通過加強話語真實性和話語秩序的規范來贏得公眾的信賴,話語觀念理當以正面的抗災救援為主,話語方式以及時的信息公開為主,話語手段以融合圖文傳播為主,因勢利導地傳播正能量。同時,傳媒災難性報道還應防止“話語焦慮”,如調查中發現“報道存在過度渲染、煽情現象,暴露人文關懷的缺失”;防止“話語腐敗”,如調查中發現“報道領導過多而忽略災難事實,會令人反感”;防止“話語沖突”,如調查中發現“報道反映的事實,與人們想要的真相和信息之間有一定的差距”。