淺談政務微信的“創新擴散”

趙 倩

(山東英才學院,山東 濟南 250000)

“互聯網+政府工作”催生了政務微博、政務微信以及政務客戶端等微傳播方式,在這三種新型傳播形式中,雖然起步稍晚,微信卻是中國用戶最多一個傳播平臺之一,成為近年來最受青睞的傳播方式,政府部門紛紛開始進駐微信,建立公眾號,打造政務微信。政務微信是政府利用微信平臺,向公眾提供信息公開、政務互動、實時管理和服務的一種電子政務手段。今年4月,騰訊微信發布的《“互聯網+”微信政務民生白皮書》顯示,2014年全國政務微信總量已達40924個,涵蓋公安、醫療、交通等多個政務民生熱點領域。政務微信已經成為政府與民生、人與公共服務之間的“連接器”,成為政府施政的新平臺。

從政務微信的使用方面來看,白皮書中也指出:我國電子政務發展水平在聯合國193個成員國中僅居第70位,也就是說,我們的電子政務發展仍然處于起步的低級階段。筆者在身邊的隨機調查中也發現,身邊的人都期待和認可微信政務,但是正在使用微信政務的不到隨機調查的10%。所以,我國的微信政務整體上已經被接受,但是大部分還處于“僵尸狀態”,沒有真正和人民建立起直接聯系。本文試圖從傳播的創新擴散理論的角度來分析這一問題,以探求找到推進政務微信的“創新擴散”的新思路。

一、創新擴散理論

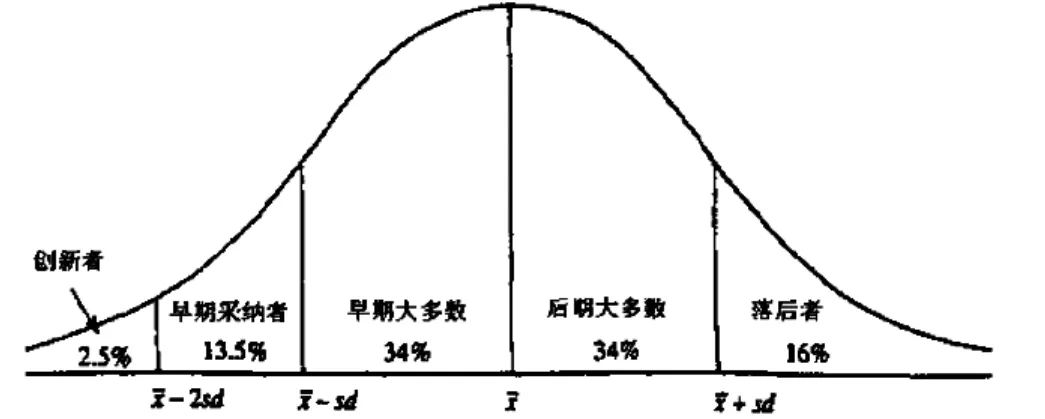

創新擴散理論是美國學者埃弗雷特·羅杰斯在20世紀60年代提出的關于大眾傳播效果的經典理論,該理論包括:每一種創新事物的傳播過程要經歷認知、說服、決策、實施、確認五個階段,根據創新性,他把信息的采納者分為創新者、早期采納者、早期大眾、后期大眾、落后者。(見下圖)

羅杰斯所著《創新的擴散》

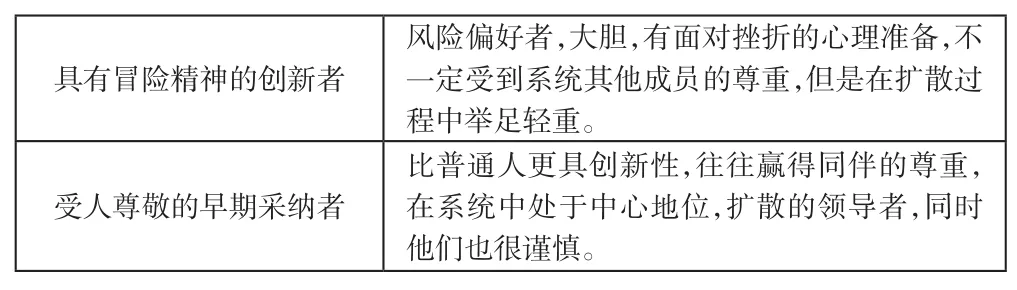

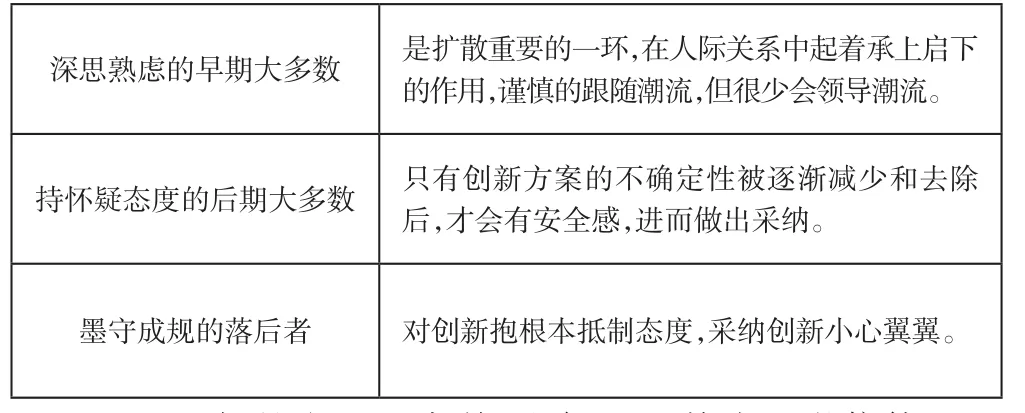

在《創新的擴散》一書中,羅杰斯對五種采納者是這樣描述的:

具有冒險精神的創新者風險偏好者,大膽,有面對挫折的心理準備,不一定受到系統其他成員的尊重,但是在擴散過程中舉足輕重。受人尊敬的早期采納者比普通人更具創新性,往往贏得同伴的尊重,在系統中處于中心地位,擴散的領導者,同時他們也很謹慎。

?

經過幾年的發展和完善,人們已經養成了微信使用習慣,但是從白皮書中可以看出,政務微信這一個事物,仍然處于發展初期,人們的使用率還很低。從整體上看,政務微信的擴散處于認知階段,僅有創新者和少量的早期采納者在使用政務微信。對照調查結果和上圖,將微信政務擴散到早期采納者和早期大多數應該成為當下的主要著手點。怎樣說服這些受眾來接受、使用并養成使用習慣,是擴散的關鍵。

二、早期采納者的特點

早期采納者實際是創新擴散的意見領袖。因為他們在系統中的處于中心地位,他們的意見會對早期的大多數有重要的影響。早期采納者從社會經濟上,社會地位、受教育水平以及收入方面等比較富足;從個性方面,他們有更強的邏輯推理能力、移情能力,少教條主義,對創新更積極;從溝通行為上,他們更廣泛地參與社會活動,能放眼外界,更廣泛的接觸大眾媒介和人際交往。他們在接受創新事物后,與其他人進行謹慎交流,從而創新向早期大眾擴散。

早期采納者對創新信息的來源來自兩個方面:一是向創新者獲取信息。他們比其他人更容易接受創新者的經驗和教訓,通過理性的思考和分析,對創新事物有更客觀的認識。創新者的成功或失敗的經歷都能成為他們思考創新事物的根據。二是早期采納者從各種媒介中獲取信息。早期采納者的媒介素養比較高,他們能從大量媒介、海量信息中提取信息,并且能對這些信息進行去偽存真、去粗取精的處理。

三、早期大多數的特點

早期大多數的采納者是受意見領袖影響的一批受眾,相比早期采納者,他們更加謹慎,經常在與同伴不斷相互作用、相互影響后,才能完成創新的擴散,他們占系統的比例比較大,而且,他們完成接受創新之后,才能構成創新擴散的規模擴散,只有擴散到一定規模,后期的大多數才會接受創新事物。所以早期大多數是承前啟后的擴散環節。

早期大多數關于創新的信息來源,一是來自意見領袖,也就是早期采納者的意見。二是人際間的相互交流,他們只有從創新中體會到切實可感的優點,交流才會產生正方向的共鳴,從而促進創新的擴散。

四、政務微信的合理定位與建設建議

政務微信要結合政務本身和微信傳播兩者的特點,根據行政服務的需要,進行合理定位。微信傳播模式有三種:一是點對點的人際傳播。二是小群體化的“朋友圈”傳播。三是訂閱式的公眾平臺傳播,即微信訂閱號或者服務號。政務微信采用的是第三種傳播模式。從傳播學的角度,公眾號模式是一種大眾傳播的方式,具有公開性的特點。但,同時區別于其他大眾傳播的是,它也具有朋友式的私人化特點。政務的目的為公眾服務,所以,政務微信的目標就是依靠微信這種強關系圈子傳播政務信息,與民眾建立更為親近的關系,為人民提供更為便捷的服務。

我國政務微信發展到現在,在數量上已經達到一定規模,其質量存在地域和行業差距,同時,作為一種新的政務方式,政務微信的內容也處在摸索階段。為了推動這項“創新”,在政務微信完善和平衡的發展中,也十分關注在擴散中的創新者、早期采納者和早期大多數這些人的特點,要結合他們的信息接收習慣來規劃政務微信的建設。

(1)不斷完善政務微信平臺的信息功能、服務功能。早期采納者和早期的大多數受眾都是趨于謹慎的受眾,而且他們都有在人際交流中獲取安全感的特點,有效信息和貼心的服務更容易成為這些在人際交流層面的話題,在交流中完成這項“創新”的擴散。

(2)風格要與受眾保持距離。政務信息是一種嚴肅客觀的信息,需要以一個理性的姿態呈現,同時,早期采納者的媒介素養比較高,他們能對信息及信息呈現形式保持理性的分析。如果這種應該理性的內容不能理性的呈現,會使得早期的采納者產生一種內容與形式錯位的感覺,不利于在早期采納者中間擴散。

(3)打造“線上+線下”相結合的服務模式。線下模式的政務活動的傳統形式,對受眾來說更有安全感,早期大多數受眾更多會基于這種安全感,結合早期采納者的意見,更快的接受這種“創新”。

(4)提高讀者閱讀效率,促進信息可視化。微信呈現的媒介是手機,手機的屏幕比較小,受眾閱讀手機一般會在碎片化的時間,信息對受眾的卷入程度相對較低,這就要求提高受眾的閱讀效率,用更短的時間獲取更多的信息量,才會引起閱讀和傳播的興趣。

[1]埃弗雷特·羅杰斯.傳播的擴散[M].中央編譯出版社,2002.

[2]郭澤德.微信助力社會治理創新——以“上海發布”政務微信為例[A].中國傳媒大學第六屆新聞學傳播學博士生學術研討會論文集[C].

[3]陳超賢.政務微信發展的現狀、問題及對策[J].青島行政學院學報,2013.

[4]騰訊微信,騰訊研究院.“互聯網+”微信政務民生白皮書[R]. 2015.